নিঃস্ব, রিক্ত, বঞ্চিত জনতার প্রথম কথাকার

বাংলা সাহিত্যে কল্লোল যুগের পত্তন হয়েছিল যাঁর কলমে, বাংলার সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রে যাঁর বিপুল অবদান, সেই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে লিখছেন সুদেষ্ণা বসুবাংলা সাহিত্যে কল্লোল যুগের পত্তন হয়েছিল যাঁর কলমে, বাংলার সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রে যাঁর বিপুল অবদান, সেই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে লিখছেন সুদেষ্ণা বসু

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে। কাজী নজরুল ইসলামের কথা বলতে গিয়ে এমনই মনে হয়েছিল তাঁর। নজরুলকে বাঙালি কোনও দিনই ভুলবে না, এমনই আশা ছিল। সে আশা আজ সত্যি হয়েছে। নজরুলকে ভোলেনি বাঙালি। কিন্তু ভুলেছে তাঁকেই। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে। যাঁর কলম দিয়েই এক দিন গাঁথা হয়েছিল রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্যের ভিত। তাঁর সঙ্গী ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু-সহ আরও অনেকে। বিংশ শতাব্দীর দুইয়ের দশকের শুরুতে একঝাঁক তরুণ কবি ও কথাকারের প্রচণ্ড আবির্ভাবের সময়কালটি ‘কল্লোল যুগ’ নামে চিহ্নিত হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। ‘কল্লোল’ (১৯২৩–১৯৩৫) একটি সাহিত্য পত্রিকার নাম।

কল্লোলের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল রবীন্দ্র-বিরোধিতা। কারণ, তখন মনে করা হত ‘রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের শেষ, তাঁর পরে আর পথ নেই। তিনিই সবকিছুর চরম পরিপূর্ণতা’। কল্লোলের কবি-সাহিত্যিকেরা এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে খুঁজেছিলেন নতুন এক সাহিত্য, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বাঙালি সমাজের যন্ত্রণা আর হতাশাকে ফুটিয়ে তুলবে। তৎকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবও ছিল এই ভাবনার পিছনে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সেই তরুণ বিদ্রোহী সাহিত্যিকদের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর লেখা ‘কয়লাকুঠি’ গল্পে বাঙালি পাঠক প্রথম জেনেছিল আসানসোল, রানিগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনিতে কর্মরত কুলিকামিন, সাঁওতাল, বাউড়িদের নিয়তিতাড়িত মর্মান্তিক জীবনচিত্র। যাঁদের কথা বাংলা সাহিত্যের পাতায় আর কোনও সাহিত্যিক ঠাঁই করে দেননি এত কাল। নামহীন, অন্ত্যজ এই মানুষগুলিকে নিয়েও যে কালজয়ী সাহিত্য রচনা করা যায়, তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন শৈলজানন্দ।

হাট সেরান্দি গ্রাম, অন্ডাল ও নজরুল ইসলাম

শৈলজানন্দের জন্ম ১৯ মার্চ, ১৯০১ সালে বর্ধমানের অন্ডাল শহরে তাঁর মামার বাড়িতে। ডাকনাম ছিল শৈল, ভাল নাম শৈলজা। বাবা ধরণীধর, মা হেমবরণীদেবী ডাকতেন শ্যামলানন্দ বলে। অনেক পরে শৈলজা থেকে শৈলজানন্দ নামকরণ করেছিলেন ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন। শৈলজার ছেলেবেলা কেটেছিল তাঁর পৈতৃক ভিটে বীরভূমের দুবরাজপুরের কাছে রূপসপুর বা রূপসিপুরের হাট সেরান্দি গ্রামে। মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি তাঁর মাকে হারান। ধরণীধর আবার বিয়ে করেন। তবে বিমাতার স্নেহ থেকে শৈলজা কখনও বঞ্চিত হননি। সেই সময়ে অন্ডালে মামার বাড়িতে দিদিমা কাদম্বরীর কাছে তিনি বড় হতে থাকেন। তাঁর মাতামহ রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ধনী ব্যক্তি। কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে ছিল তাঁর বিশাল বাড়ি ‘দ্য রিট্রিট’। শৈলবিহারী লাল সিংহ হান্ডা পরিবারের মালিকাধীন কোলিয়ারির এস্টেট ম্যানেজার ছিলেন তিনি।

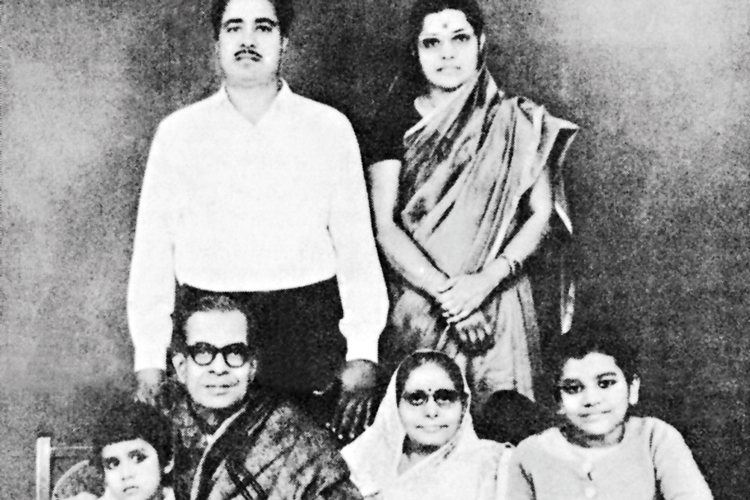

সপরিবার শৈলজানন্দ (পারিবারিক অ্যালবাম থেকে)

শৈলজানন্দের শিক্ষাজীবন শুরু হয় বোলপুর হাই স্কুলে। তার পর তিনি ভর্তি হন উখরা এন্ট্রান্স স্কুলে। চোদ্দো বছর বয়সে তাঁর মাতামহ তাঁকে রানিগঞ্জ হাই স্কুলে নিয়ে যান। বছরখানেক সেখানে পড়াশোনার পর দেশের বাড়ি রূপসপুরে ফিরে আসেন। সেখানে নাকড়াকোঁদা হাই স্কুলে ভর্তি হন। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার সময়ে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। সেই অবস্থাতে পরীক্ষা দিয়ে তৃতীয় বিভাগে পাশ করেন।

অন্ডালে মাতামহের বাড়ির সখের ফুলের বাগানের পাশে একটি মাটির ঘর ছিল। তার নাম ছিল ‘মোহামেডান বোর্ডিং’। কাজী নজরুল ইসলাম থাকতেন সেই বোর্ডিং হাউসে। নজরুল তখন সিয়ারসোল হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। শৈলজার প্রিয় বন্ধু ছিলেন তিনি। “স্কুলের ছুটির পর বই-খাতা বাড়িতে রেখে কিছু খেয়েই ছুটতাম ওদের বোর্ডিং হাউসে। আমাকে দেখামাত্র খেজুর পাতার চাটাই নিয়ে দিনু ছুটে আসত। বলতো দাঁড়াও, এইটে আগে পেতে দিই।” আরও এক বন্ধু ছিলেন শৈলেন ঘোষ। তিনি ছিলেন ক্রিশ্চান। অন্তরঙ্গ এই তিন বন্ধুর তিন ধর্ম তাঁদের বন্ধুত্বে কোনও রকম বাধার সৃষ্টি করেনি। তখন শৈলজানন্দ লিখতেন কবিতা আর নজরুল গল্প। পরে নজরুলের লেখা কবিতা পড়ে আশ্চর্য হয়ে শৈলজানন্দ ঠিক করেন, তিনি লিখবেন গল্প আর নজরুল কবিতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নজরুলের সঙ্গে শৈলজানন্দও চেয়েছিলেন সামরিক বাহিনীতে চাকরি নিতে। কিন্তু বাড়ির আপত্তিতে তা আর হয়ে ওঠেনি।

লীলাবতীর সঙ্গে

শুধু কেরানি ও শিশিরকুমারের ব্র্যান্ডি

ম্যাট্রিক পাশ করে শৈলজানন্দ কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় তিনি বারবার ভুগতে থাকায় তাঁকে দেশের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি চেয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে, কিন্তু সেই ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি। কিছু দিন বাদে শৈলজানন্দ আবার কলকাতায় ফিরে আসেন তাঁর মামা ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে। কাশিমবাজারের মহারাজার পলিটেকনিকে ভর্তি হয়ে শর্ট-হ্যান্ড ও টাইপ শিখতে শুরু করেন তিনি। বোঝাই যায়, সে কালে শৈলজানন্দকে ইংরেজ সরকারের অফিসে আদর্শ কেরানি করে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল। বাগবাজারের একটি মেসে তিনি থাকতেন।

শৈলজানন্দের জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিলেন তাঁর এই মামা। মামার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর সম্পর্কে শৈলজানন্দ লিখেছেন, “মানিকতলার একটি পোড়ো বাড়িতে তিনি থাকতেন। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় তিনি আসতেন মামার সঙ্গে বাদুরবাগানের বাড়িতে। তখন গ্রীষ্মকাল, এসেই তাঁরা দুই বন্ধু উঠে যেতেন বাড়ির ছাদে।” আর সেখানে বসে শৈলজাকে হুকুম করতেন দোকান থেকে সোডার বোতল এনে দেওয়ার জন্য। তার পর “এক গ্লাস ব্র্যান্ডি পেটে পড়তেই শিশিরকুমারের মুখ খুলত। সে কী উদাত্ত কণ্ঠস্বর আর সুন্দর আবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতাগুলি একে-একে আবৃত্তি করে চলতেন আর লুকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি শুনতাম তাঁর সেই সুললিত কণ্ঠের সুমধুর আবৃত্তি।”

শৈলজানন্দের গল্প লেখার শুরু বিয়ের পরে, জীবিকার সন্ধানে নেমে। ১৯২১ সালে কুড়ি বছর বয়সে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। পাত্রী বারো বছরের লীলাবতী। বিয়ের বরযাত্রী ছিলেন দুই বন্ধু, নজরুল ও শৈলেন ঘোষ। শ্বশুর বর্ধমানের ইকড়ার জমিদার করালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বিয়ের পরে শৈলজানন্দ শ্বশুরবাড়িতেই সংসার জীবন শুরু করেন। তাঁর বিমাতা অবশ্য নববধূকে নিয়ে রূপসপুরেই সংসার পাতার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু শৈলজানন্দ যাননি। তিনি শ্বশুরের সাহায্যে কয়লার ডিপো খুলে জোড়জোনাকি কয়লাখনি অঞ্চলে যাতায়াত শুরু করেন। কয়লাখনিতে কুলিমজুর সরবরাহের কাজও তিনি করতেন। কুলিমজুরের খোঁজে তাঁকে সাঁওতাল পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হত। সেখানে কয়লাখনির শোষিত শ্রমিক-মজুরদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল তাঁর।

কয়লাকুঠিতে অন্ত্যজদের মাঝে এবং ‘কল্লোল’

এদের দেখতে দেখতে শৈলজানন্দের মনে হয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মানুষ কেমন বদলে গিয়েছে। তাঁর কথায়, “আগে দেখতাম মনসাদেবীর পূজা হত, কত ঘটা। তারা নানা উপচার দিত। কিন্তু সেই উৎসাহ, সেই ভক্তি আর রইল না। কেন এই রূপান্তর? কী হল মানুষে? সব বদলে গেল? মনটাও বদলে গেল নাকি?” শৈলজার কলম থেকে বেরিয়ে এল তাঁর কালজয়ী প্রথম গল্প ‘কয়লাকুঠি’। যা বাংলা সাহিত্যের অভিমুখকে বদলে দিয়েছিল। কার্তিক ১৩২৯/১৯২২ সালে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় সেই গল্প ছাপা হতেই শৈলজানন্দের নাম ও খ্যাতি বাংলা সাহিত্য জগতে ছড়িয়ে পড়ল। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। বলা হয়ে থাকে, শরৎচন্দ্রের পরে এমন সাড়া জাগানো আত্মপ্রকাশ আর কোনও সাহিত্যিকের জীবনে ঘটেনি। অনেকে তাঁকে শরৎচন্দ্রের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবেও দেখেছিলেন।

এর পরেই শৈলজানন্দ কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তত দিনে তিনি স্ত্রী লীলাকে নিয়ে চলে এসেছেন কলকাতায় ১১৫ আমহার্স্ট স্ট্রিটের শ্বশুরমশায়ের বাড়িতে। মেতে উঠেছিলেন সাহিত্য নিয়ে। ও দিকে ১০/২ নম্বর পটুয়াটোলা লেনে তখন চলছিল ‘কল্লোল’ পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ। শৈলজানন্দ এক দিন ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় একটি গল্প জমা দিতে বেরিয়েছেন। পথে দেখা হয়ে গেল সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি তাঁকে নিয়ে গেলেন ‘কল্লোল’-এর অফিসে। সেখানে গিয়ে গোকুল নাগ ও দীনেশ দাসের সঙ্গে আলাপ হল। ‘কল্লোল’-এর প্রথম সংখ্যার জন্য শৈলজাকে একটি গল্প দিতে অনুরোধ করলেন গোকুলবাবু। শৈলজানন্দের পকেটে তখন ‘প্রবাসী’তে দেওয়ার জন্য আনা গল্পটা। সেটাই তিনি দিয়ে দিলেন। গল্পটির নাম ‘মা’। যা ‘কল্লোল’-এ প্রকাশিত শৈলজানন্দের প্রথম গল্প। এ ভাবেই ক্রমে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও মণীন্দ্রলাল বসুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

শৈলজানন্দকে প্রথম দেখার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর ‘কল্লোল যুগ’ বইতে— “একদিন দু’জনে, আমি আর প্রেমেন সকালবেলা হরিশ মুখার্জি রোড ধরে যাচ্ছি, দেখি কয়েক রশি সামনে গোকুল নাগ যাচ্ছে, সঙ্গে দু’জন ভদ্রলোক। লম্বা চুল ও হাতে লাঠি গোকুলকে চিনতে দেরি হয় না কখনো। কিন্তু গোকুলের সঙ্গে ওই দু’জন সুচারুদর্শন ভদ্রলোক কে? একজন ধীরাজ ভট্টাচার্য, আরেকজন? ইনি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সানন্দবিস্ময়ে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। বাংলা সাহিত্যে ইনিই সেই কয়লাকুঠির আবিষ্কর্তা! নিঃস্ব, রিক্ত বঞ্চিত জনতার প্রথম প্রতিনিধি? হাতির দাঁতের মিনার ছেড়ে যিনি প্রথম নেমে এসেছেন ধূলিম্লান মৃত্তিকার সমতলে?”

ধ্বংসপথের যাত্রী

শৈলজানন্দের এই মিনার থেকে মৃত্তিকায় অবতরণের নেপথ্যে একটি পারিবারিক ঘটনা জুড়ে আছে। শৈলজানন্দের দাদু মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের এক জন রক্ষিতা (কৃষ্ণভামিনী) ছিলেন। তিনি তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। কৃষ্ণভামিনীকে তিনি বাড়ির অন্দরমহলে স্থান দিয়েছিলেন। ১৯২১ সালে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ধরণীধর (শৈলজানন্দের মামা) কৃষ্ণভামিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রবল মদ্যপান শুরু করেন ও এক বছরের মধ্যে লিভার নষ্ট হয়ে গিয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর ধরণীধরের একটি ডায়েরি শৈলজানন্দের হাতে আসে। তাতে কৃষ্ণভামিনীর অতীত জীবন ও অত্যাচারের কাহিনি তিনি লিখে রেখেছিলেন। সেই লেখাকে কেন্দ্র করেই শৈলজানন্দ লেখেন তাঁর ‘আত্মঘাতীর ডায়েরী’ গল্পটি। ১৯২৩ সালে নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘বাঁশরী’ পত্রিকায় গল্পটি ছাপা হতেই কৃষ্ণভামিনীর চোখে পড়ে। তিনি রাগে বাড়িতে রাখা রিভলভার নিয়ে শৈলজাকে তাড়া করেন। প্রাণভয়ে শৈলজা সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি থেকে পালিয়ে রাস্তায় নামেন। ঘটনাটি শৈলজানন্দের পরবর্তী জীবনে নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তী ষোলোটি বছর অপরিসীম দারিদ্র্য তাড়া করে ফিরেছিল তাঁকে। কিন্তু এই দারিদ্র্যই তাঁকে মহান করেছিল। দিয়েছিল তপস্যার তেজ। ওই বছরেই (১৯২৩) তিনি লিখলেন ‘বাঙালী ভাইয়া’ উপন্যাস ও পরের বছর ‘ধ্বংসপথের যাত্রী এরা’র মতো গল্প, যা বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ।

শৈলজানন্দের জীবনীকার বাঁধন সেনগুপ্ত জানাচ্ছেন, “সাহিত্যের এই শাখায় এমন আশ্চর্য সাফল্য সমকালীন খুব কম লেখকই অর্জন করেছিলেন। তাঁর গল্পের ভাণ্ডারে রয়েছে প্রায় সাড়ে চারশোরও বেশি সার্থক ছোটগল্প। দেখা যাচ্ছে তাঁর মোট একত্রিশটি প্রকাশিত গল্প সংকলনে প্রায় দেড়শতাধিক গল্প স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি শৈলজানন্দের প্রকাশিত অথচ অগ্রন্থিত ছোটগল্পের সংখ্যা প্রায় দুশো পঁচাত্তর।”

সাহিত্যিকের বাঁচা-মরা এবং রবীন্দ্রনাথ

এই সময়কালে শৈলজানন্দের লেখনীতে জোয়ার এসেছিল। ‘কল্লোল’, ‘প্রবাসী’, ‘বসুমতী’, ‘সংহতি’, ‘বিজলী’-সহ বিভিন্ন নামীদামি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু এত লিখলেও লেখার জন্য প্রাপ্য অর্থ কখনও পেতেন না সময় মতো। চিরকালই বঞ্চিত থেকেছেন। লিখতে লিখতে প্রায়ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তখন খরচ সামলানো মুশকিল হত। বাংলা সাহিত্যকে নতুন দিগন্তের হদিশ দিলেও তাঁর যৌবন কেটেছিল অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন অবস্থায়। রোজগারের আশায় ভবানীপুরের পূর্ণ সিনেমার কাছে তিনি, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মুরলীধর বসু একটি পানের দোকানও খুলেছিলেন। তবে সে দোকান বেশি দিন চলেনি। তাঁর ডায়েরির পাতা ভরে রয়েছে পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য কী ভাবে চেষ্টা করছেন, ছুটোছুটি করছেন সেই বর্ণনায়। হাত পাততে পারেননি ভিখিরির মতো। লিখেছিলেন, “সাহিত্যের প্রয়োজন আছে, সাহিত্যিকদের প্রয়োজন আছে সবই সত্য। আবার এও সত্য সাহিত্যিকরাও মানুষ, তাদেরও খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হয়। তাদের বাঁচিয়ে রাখবার কোনও ব্যবস্থা আমাদের নেই।”

১৯২৫ সালে মারা যান গোকুল নাগ। তাঁর মৃত্যু নিঃসন্দেহে ‘কল্লোল’ পত্রিকাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। পরের বছর শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র ও মুরলীধর মিলে শুরু করেন ‘কালিকলম’ পত্রিকাটি। এই পত্রিকায় শৈলজা ধারাবাহিক ভাবে লেখেন ‘মহাযুদ্ধের ইতিহাস’ উপন্যাসটি। যা তাঁর মতে, তাঁর লেখা প্রথম সার্থক উপন্যাস। এই পত্রিকা সম্পাদনার সময় এক বার অশ্লীল সাহিত্য রচনা ও প্রকাশের দায়ে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। শৈলজানন্দের ‘দিদিমণি’ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পোনাঘাট পেরিয়ে’ গল্প দু’টির জন্য লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। থানা থেকে সার্চ ওয়ারেন্ট বেরোয়। শৈলজানন্দ, মুরলীধর ও শিশির নিয়োগীকে গ্রেফতার করা হয়। জামিন পেলেও জোড়াবাগান থানায় কেস চলেছিল বেশ কিছু দিন। পরে অবশ্য তিন জনকেই সমস্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

প্রথম যৌবনে শৈলজানন্দ সুন্দর স্বাস্থ্য ও কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পাঠ করা গল্প শোনা শ্রোতাদের কাছে এক বিরল অভিজ্ঞতা ছিল। ‘কলেজ স্ট্রিটে সত্তর বছর’-এ সবিতেন্দ্রনাথ রায় তাঁকে প্রথম দেখার বর্ণনায় লিখেছেন, ‘শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট তখনো এখনকার মত ঘিঞ্জি হয়নি। একটা বড় গাড়ি এসে দাঁড়াল। চকচকে সোনালি ফ্রেমের রোদ-চশমা, মাথার চুল সামান্য বড়, তবে ঠিক বাবরি নয়, উজ্জ্বলকান্তি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবি, জরি পাড় ধুতি প্রায় মাটিতে লুটোচ্ছে। ঘরে এসে ঢুকলেন এক ব্যক্তি। সুমথকাকা (সুমথনাথ ঘোষ) বলে উঠলেন, ‘আরে শৈলজাদা যে, কদ্দিন পরে এলেন!’ কিন্তু যতই বয়স বেড়েছে, ততই তাঁর শরীরে ভাঙন ধরেছে। তবু থামেননি তিনি। তাঁর সাহিত্য নিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছিলেন। উৎসাহিত হয়ে তিনি নানা ধরনের উপন্যাস লিখে গিয়েছেন। জীবনীকারের হিসেব অনুযায়ী, শৈলজানন্দের উপন্যাসের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় পৌনে তিনশো। গ্রন্থসংখ্যা প্রায় সওয়া তিনশো।

কাশীবাস, দ্বিতীয় বিবাহ, সন্তানহীনতা

শৈলজানন্দের জীবনপঞ্জির দিকে নজর করলে দেখা যাবে, ১৯২৮ সাল অবধি সাহিত্য সাধনা যেমন চলেছে, তেমনই কলকাতা ও রূপসপুরের মধ্যে যাতায়াতও জারি থেকেছে। স্থায়ী ভাবে তিনি লীলাবতীকে নিয়ে কলকাতায় থাকতে শুরু করেন ১৯২৯ সাল থেকে। প্রথমে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট ও পরে মহিম হালদার স্ট্রিটে সাহিত্য জীবনের প্রথম দশ বছর সাহিত্যচর্চা, বাসা বদল ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই চলেছিল। এই দশ বছরে মোট চৌত্রিশটি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। দাদুর মৃত্যুর পরে তিনি কাশীতে গিয়েছেন দিদিমা ও লীলাবতীকে নিয়ে। সেখানে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছেন ১৯২৭ সালে, ২৮ বছর বয়সে। শৈলজানন্দ ও লীলাবতীর কোনও সন্তান হয়নি। সন্তানলাভের আশায় এই দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর বয়স ছিল খুব অল্প। দেখতেও বেশ সুন্দরী ছিলেন। সেখানে কিছু কাল তিনি ‘অ্যাংলো বেঙ্গলি স্কুল’-এ শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন। কিন্তু সেখানেও মন টেকেনি, সবাইকে নিয়ে ফিরে আসেন দেশের বাড়িতে। শৈলজানন্দের দ্বিতীয় স্ত্রী অবশ্য বেশি দিন বাঁচেননি। নিঃসন্তান হিসেবেই তাঁর মৃত্যু হয় রূপসপুরে।

রাংতামোড়া নকল জগতে

শৈলজানন্দের সাহিত্যচর্চার সময়সীমা পঁয়ত্রিশ বছর। আর চলচ্চিত্র জীবন সতেরো বছর। তাঁর মন যখন ঝুঁকেছিল সিনেমার দিকে, বাংলা ছবি তখন কথা বলতে শুরু করেছে। বিভিন্ন সিনেমার পত্রিকা এই সময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিরিশের দশকে তিনি পরপর যুক্ত হয়েছেন ‘বায়োস্কোপ’, ‘ছায়া’, ‘সাহানা’ চলচ্চিত্র পত্রিকার সম্পাদনার কাজে। আর সেই সঙ্গে চলছে বাসাবদলের পরম্পরা ও বারোয়ারি উপন্যাস লেখার উদ্যোগ। ১৯৩৫ সালে প্রথম তাঁর লেখা কাহিনি নিয়ে ‘পাতালপুরী’ ছবিটি মুক্তি পায়। এর পরে আরও দু’টি কাহিনি ‘দেশের মাটি’ ও ‘জীবন-মরণ’ নিয়ে নিউ থিয়েটার্স সিনেমা তৈরি করে। পরিচালক ছিলেন নীতিন বসু। এই সূত্র ধরেই এর পরে নিউ থিয়েটার্সে নীতিন বসুর সহকারী হিসেবে চাকরি নেন শৈলজানন্দ। ক্রমশ তিনি সিনেমা তৈরির কলাকৌশল শিখে নিতে শুরু করেন। এর ফলে লেখার জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কমে আসতে থাকে।

১৯৪০ সাল থেকে শৈলজানন্দ চলচ্চিত্র পরিচালনা করতে শুরু করেন এবং ১৯৫৭ সাল অবধি দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে মোট ষোলোটি ছবি তৈরি করেন। তৎকালীন সাহিত্যনির্ভর বাণিজ্যিক বাংলা ছবির জগতে শৈলজানন্দের মতো গল্প লিখিয়ে পরিচালকেরা সফল হয়েছিলেন অনায়াসে। তাঁর তৈরি ছবিগুলি প্রায় সব ক’টিই ছিল বাণিজ্যসফল, একাধিক বার পুরস্কৃত। যার মধ্যে সবচেয়ে সমাদৃত হয়েছিল ‘নন্দিনী’, ‘বন্দী’, ‘শহর থেকে দূরে’, ‘অভিনয় নয়’ ও ‘মানে না মানা’। যদিও কেবল ‘শহর থেকে দূরে’ ছবিটি ছাড়া আর কোনও ছবির অস্তিত্বই আজ আর নেই।

চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও শৈলজানন্দের বই প্রকাশ কিন্তু থেমে থাকেনি। জীবনীকার বাঁধন সেনগুপ্তের হিসেব অনুযায়ী সংখ্যাটা হল বাহান্ন। এই সময়কালে শৈলজানন্দের নিজস্ব বক্তব্য হল, “সাহিত্য জগতে আমি ছিলাম সর্বাগ্রগণ্য। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী যুগে আমরা যে কজন সতীর্থ এক সঙ্গে সাহিত্য সাধনা করে চলেছিলাম, আমি ছিলাম সকলের পুরোভাগে, এ আমার অহঙ্কারের কথা নয়। এ সত্য সর্বজন বিদিত। সেখান থেকে সরে এসেছি সিনেমার আকর্ষণে। আমার স্বেচ্ছা নির্বাসন।”

এই স্বেচ্ছা নির্বাসনের কারণ কী ছিল, তা অবশ্য শৈলজানন্দ লিখে যাননি। তবে যা চোখে পড়ার মতো তা হল, সিনেমা তাঁকে দিয়েছিল দারিদ্র্য থেকে মুক্তির আশ্বাস। লীলাবতী জানিয়েছেন, “সারা জীবন ধরে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে শৈলজানন্দ চারের দশকে পৌঁছে অর্থের মুখ দেখেছিলেন। প্রথমে একটা বাড়ি কিনেছিলেন বাগবাজারে। পরে সেটা বিক্রি করে টালা পার্কে বন্ধু তারাশঙ্করের বাড়ির কাছে ইন্দ্র বিশ্বাস লেনে বাড়ি করেছিলেন। সিনেমায় বিপুল সাফল্যের কারণে তাঁর জীবনে এসেছিল শান্তি।” এক সময়ে তিনি বেতার ও পেশাদারী মঞ্চেও কাজ করেন। তারাশঙ্করের ‘আরোগ্য নিকেতন’-এর নাট্যরূপ তাঁর দেওয়া। বিশ্বরূপায় তাঁরই পরিচালনায় সেই নাটক দীর্ঘদিন অভিনীত হয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, এই আর্থিক স্থিতিও তাঁর জীবনে স্থায়ী হয়নি। চলচ্চিত্র জীবনের শেষ দিকে আবারও তিনি আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন। এক সময়ে তাঁর বাড়ির একতলায় থাকতেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। দুই পরিবারের মধ্যে গড়ে উঠেছিল অদ্ভুত এক ভালবাসা, নির্ভরতা। নীরেন্দ্রনাথের বর্ণনায়, “ওঁর মতো স্নেহশীল মানুষ আমার জীবনে বেশি দেখিনি। নিঃসন্তান, কিন্তু তাঁদের সংসারটি তাই বলে ছোট নয়। দোতলায় অনেক মানুষ। সেখানে দাদা-বউদি থাকেন, সস্ত্রীক থাকেন শৈলদার এক শ্যালক, আর থাকে তাঁদের তিন কন্যা অপু (অপর্ণা), বুবু (শ্রীপর্ণা) আর বুলু (পর্ণা)। থাকে শৈলদার পুরাতন ভৃত্য জ্যোতি। অষ্টপ্রহরের একটি পাচক আর ড্রাইভারও থাকে।” অনেক মানুষের ভরসার স্থল ছিলেন তিনি। প্রতিবেশীর মাতৃহারা কন্যা নন্দিনীকে নিজের পালিতা কন্যা হিসেবে মানুষ করেছিলেন। শৈলজা ও লীলাবতীকে নিজের বাবা ও মা বলেই জানত নন্দিনী।

অসম্ভব হাতখোলা ছিলেন শৈলজানন্দ। বাড়িতে একাধিক গাড়ি। নীরেন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন, “শৈলদার আর্থিক অবস্থা তখন যে খুব ভাল যাচ্ছিল তা নয়, অথচ চলচ্চিত্র জগতের বিপুল বৈভব যে স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে এসেছেন, তার জন্য এতটুকু খেদ নেই। চোখের সামনে দেখেছি বিত্তবান প্রযোজকরা তখনও এসে তাকে ধরাধরি করছেন। তিনি তাঁদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন। না, ওই রাংতামোড়া নকল জগতে তিনি আর ফিরবেন না।”

দুঃখের অসীম পাথার পার হয়ে

চলচ্চিত্রজীবন শেষে তিনি আবার কলম ধরেছিলেন মাসিক ‘বসুমতী’ পত্রিকার সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের অনুরোধে। আবার যেন নতুন করে শুরু করতে চাইলেন তাঁর সাহিত্যজীবন। আর কী আশ্চর্য, লিখলেন সেই ‘কয়লাকুঠির দেশ’-এর কাহিনি। উপন্যাসের আকারে ধারাবাহিক ভাবে। সেই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পরে বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন, “তোমার সেই হারিয়ে যাওয়া কলমটা কোথায় কুড়িয়ে পেলে?”

যদিও অনেকের মতে শৈলজানন্দ আর পারেননি তাঁর কলমের সেই পুরনো জাদুকে ফিরিয়ে আনতে। বাংলা সাহিত্যের ‘দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র’ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় জীবনের শেষ চার বছর পক্ষাঘাতে বিছানায় শুয়েই কাটিয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালের ২ জানুয়ারি, বেলা দুটোয় ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাড়িতে পঁচাত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। শৈলজানন্দ জীবনে আক্ষরিক অর্থেই দুঃখের ‘অসীম পাথার’ পার হয়েছিলেন। আক্ষেপ করে বিমল মিত্রকে বলেছিলেন, “দোষ যদি কাউকে দিতেই হয় তো দোষ দিই আমি আমার নিজেকেই। সারা জীবন হাতের সুখে গড়েছি আর পায়ের সুখে ভেঙেছি।”

ঋণ: আনন্দবাজার আর্কাইভ, মিলন মুখোপাধ্যায়

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy