মাটিতে পা রেখেই শহরের মঞ্চে লোকগান শোনাতে চেয়েছেন কালিকাপ্রসাদ

ছোট্ট ছেলেটা অসম্ভব ভাল তবলা বাজাত। বাজাবে নাই বা কেন! বাড়ির সকলে তো গানবাজনা নিয়েই থাকে।

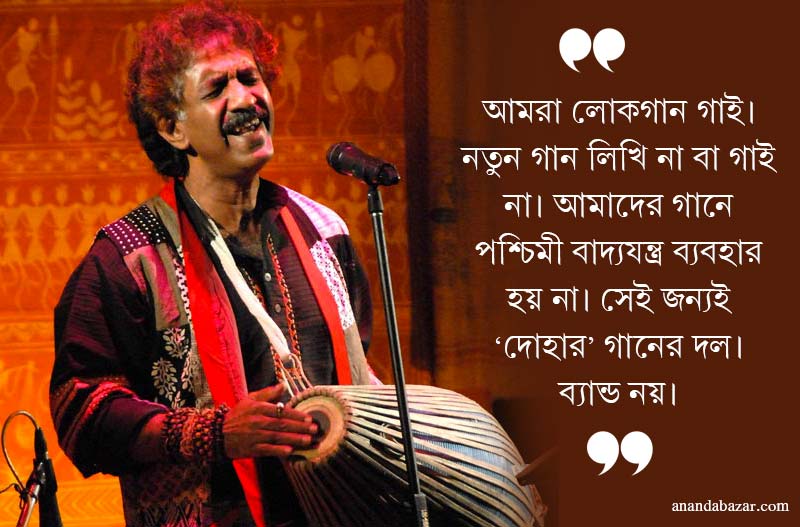

দোহোর। ছবি: ফেসবুকের সৌজন্যে।

নিজস্ব প্রতিবেদন

ছোট্ট ছেলেটা অসম্ভব ভাল তবলা বাজাত। বাজাবে নাই বা কেন! বাড়ির সকলে তো গানবাজনা নিয়েই থাকে।

শিলচর সেন্ট্রাল রোডের ভট্টাচার্য বাড়ির ছেলেটার সহজাত ওই প্রতিভা দেখে তাই কেউ কখনও অবাক হননি। সেই ছেলেই যখন নিজস্ব গানের দল ‘দোহার’ গড়ে, তখনও আশ্চর্য হননি কেউ। সেটাই যেন স্বাভাবিক ছিল।

সঙ্গীতের আবহেই জন্ম হয়েছিল ছোট্ট সেই ছেলে কালিপ্রসাদের। গানের সঙ্গেই জুড়ে ছিল তাঁর গোটা পরিবার। গানই যেন বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। বাবা, কাকা, পিসি সকলেই গানের সাধনা করতেন। সংগ্রহ করতেন লোকগান। সংগৃহীত সেই গান বাড়িতে তো বটেই, বাইরেও গাওয়া হত। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের পাশাপাশি সেই সংগ্রহে ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লোকগান। আর সেই লোকগানের সাতন্ত্র্য ধরে রাখতেই গান গাওয়া শুরু করেন কালিকাপ্রসাদ। ‘লোকগানের রূপ, রস, গন্ধ— সব কিছুর অরিজিন্যালিটি বজায় রাখার চেষ্টা’তেই গড়ে ওঠে তার গানের দল ‘দোহার’।

স্ত্রী ঋতচেতা ও মেয়ের সঙ্গে কালিকাপ্রসাদ। ছবি: ফেসবুকের সৌজন্যে।

১৯৭০-এর ১১ সেপ্টেম্বর অসমের শিলচরে জন্ম কালিকাপ্রসাদের। শিক্ষা শুরু স্থানীয় শিশুতীর্থ প্রাথমিকে। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত সেখানেই পড়াশোনা। এর পর তার বড়দের স্কুলে যাওয়া। নরসিংহ স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন কালিকাপ্রসাদ। এর পর শহরেরই গুরুচরণ কলেজে ভর্তি হন। উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতক— সবই ওই কলেজ থেকে। বামপন্থী পরিবারের ছেলে কালিকাপ্রসাদ ওই কলেজেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। একটা সময়ে এসএফআই-এর ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকও নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। কলেজ শেষে বিএ পাশ করে কালিকা শিলচর থেকে সোজা কলকাতা চলে আসেন।

আরও পড়ুন: গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রয়াত দোহারের কালিকাপ্রসাদ

গুরুচরণ কলেজের ছাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হয়েছিলেন তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে। সেখান থেকেই এমএ পাশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ফাঁকেই কালিকার মাথায় গানের দলের ভাবনা আসে। কয়েক জন বন্ধুকে নিয়ে তৈরি করেন ‘দোহার’। চার দিকে তখন ব্যান্ডের রমরমা। কিন্তু, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে কালিকারা গেয়ে চলেছেন লোকগান। যদিও, ব্যান্ডের সঙ্গে ‘দোহার’-এর তুলনাই চলে না। কালিকা বলতেন, ‘‘আমরা লোকগান গাই। নতুন গান লিখি না বা গাই না। আমাদের গানে পশ্চিমী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয় না। সেই জন্যই ‘দোহার’ গানের দল। ব্যান্ড নয়।’’ শুধু লোকগান গেয়েই তাঁদের একটা নিজস্ব বাজার তৈরি হয়ে ওঠে। সুর খেলানোর কায়দা, বিভিন্ন মেঠো বাদ্যযন্ত্র যেমন ঢোল, খোল, মাদল, ধামসা, সারিন্দা, ডুবকি, খঞ্জনি বাজিয়ে গানের সঙ্গে যে ভাবে ধ্বনির বাতাবরণ তৈরি হত সেটাই ছিল দোহারের ইউএসপি। দোহারের লোকগানের মাদকতায় মঞ্চে মেতে উঠতেন গায়ক-বাজিয়েরা আর অডিটোরিয়ামে, মাঠে দর্শক-শ্রোতারা।

আরও পড়ুন: মর্মান্তিক ধাক্কায় ভাষা হারিয়ে ফেলেছে বাংলার সঙ্গীতমহল

কালিকাপ্রসাদের বাবা ছিলেন রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন ধ্রুপদী সঙ্গীতের শিল্পী, সংগঠক এবং পৃষ্ঠপোষক। কাকা অনন্ত ভট্টাচার্যের সংগ্রহে অনেক লোকগান ছিল। তাঁর আর এক কাকা মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য এবং পিসি আনন্দময়ী দেবীও ছিলেন সঙ্গীত জগতের লোক। অনন্তবাবুর সংগ্রহে প্রায় পাঁচ হাজার লোকগান ছিল। কালিকার বাবা রামচন্দ্রও সেই সংগ্রহের কাজে অনন্তবাবুকে সাহায্য করতেন। মূলত সেই গানের উপর ভিত্তি করেই দোহারের সফর শুরু করেন তিনি ১৯৯৯তে। ‘দোহার’ নামটি দিয়েছিলেন যাদবপুরে তাঁর শিক্ষক অভীক মজুমদার। ‘দোহার’ মানে কোরাস। বাউল, কীর্তন, ঝুমুর, ভাটিয়ালি, চটকা, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি গান কালিকাপ্রসাদেরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন। সুরের মৌলিকত্ব ঠিক রেখে তাঁদের গায়কীতে থাকত নিজস্বতা।

আরও পড়ুন: ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, ভয় হচ্ছে, মিস করছি কালিকা…

গত শতাব্দীর সাতের দশকে বাংলা লোকসঙ্গীতের নগরায়ন এবং বাংলা লোকসঙ্গীতকে কলকাতা-সহ আন্তর্জাতিক মানচিত্রের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন দীপক মজুমদার এবং গৌতম চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীতে সেই দায়িত্ব নেন শুভেন্দু মাইতির মতো কেউ কেউ। কিন্তু লোকগানের মূলে যে লোকশিল্পীরা রয়েছেন, বাংলা গানের মূল ধারায় জুড়ে দিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর কাজ করছিলেন কালিকাপ্রসাদের মতো কিছু মানুষ। কালিকা নিজে বলতেন, ‘‘আগে কখনও কলেজ সোশ্যালে লোকগীতি হত না। এখন হয়। কলেজের ছেলেরা যখন ব্যান্ড তৈরি করে অনুষ্ঠান করে দু’-তিনটে সাধারণ গান গাওয়ার পর চলে যায় লোকগানে। সিনেমাতেও আসছে লোকগান। লোকগান চলে এসেছে মেনস্ট্রিম ইন্ডাস্ট্রিতে। এই ভাবেই লোকগান প্রসারিত হয়েছে।’’

শুধু এ রাজ্যে নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতেও নয় কালিকাপ্রসাদ তাঁর ‘দোহার’ নিয়ে পৌঁছেছেন প্রবাসী বাঙালির কাছেও। গান তাঁর কাছে শুধু বিনোদনের বিষয় ছিল না। বছর কয়েক আগে যখন শাহবাগ আন্দোলনে উত্তাল বাংলাদেশ, তখন সেখানেও পৌঁছেছেন কালিকা। ঢাকায় তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে গান লিখেছেন। সুর দিয়েছেন। গেয়েওছেন। ‘শাহবাগ দিচ্ছে ডাক’ শিরোনামে সেই গানে তিনি লিখেছিলেন, ‘‘আজ আমাদের প্রেম, আমাদের রাগ, শাহবাগ শাহবাগ/ আজ দুনিয়ার কাছে লড়াই মানেই, শাহবাগ শাহবাগ।’’

আরও পড়ুন: হাসিখুশি ছেলেটা এ ভাবে চলে গেল?

মৃত্যুর গান, দুঃখের গান— সব ছাপিয়ে এখন কালিকার মুখই ভেসে উঠছে

শিলচরের শৈশবটাকে কালিকাপ্রসাদ কোনও ভাবেই হারিয়ে ফেলেননি। গ্রামীণ মানুষের শেকড়ে গেঁথে থাকা গান খুঁজে নিয়ে শেষ দিন পর্যন্ত পরিবেশন করে গিয়েছেন কালিকাপ্রসাদ। রবীন্দ্রনাথ, লালন থেকে শুরু করে শাহনুর, শিতালং, শেখ ভানু, রাধারমন, আরকুম শাহ, হাসন রাজা, রশিদউদ্দিন, উকিল মুন্সি, দূরবীন শাহ, আব্দুল করিম— সকলেরই গান গাইতেন তিনি। কালিকাপ্রসাদ বলতেন, ‘‘সংগ্রহে আছে সাড়ে পাঁচ হাজার গান। কাকা অনন্ত ভট্টাচার্য ছিলেন শিলচরের মানুষ। সেখানকার আকাশে বাতাসে গান। তিনি এই সব গান সংগ্রহে রেখে গিয়েছেন বলেই আমরা গাইতে পারি। আমরা বাউল, কীর্তন, ঝুমুর, ভাটিয়ালি, চটকা, ভাওয়াইয়া গাই। লোকগান বাঁধার প্রসেসটা কন্টিনিউয়াস চালাচ্ছেন গ্রামের মানুষ। আমাদের দলের সদস্যেরা এবং আমি সে সব গান সংগ্রহ করে আনছি। আনবও।’’

মাটির গহন থেকে সেই গানই ছেঁচে আনতেন কালিকাপ্রসাদ। মঙ্গলবার সকালের পথ দুর্ঘটনায় কালিকাপ্রসাদের মৃত্যু সেই উদ্যোগটাকেই স্তব্ধ করে দিল।

তথ্য সহায়তা: পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তম সাহা এবং উজ্জ্বল চক্রবর্তী

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy