মূল্যস্ফীতি থামবে কবে

মূল্যস্ফীতি হল দামের ধারাবাহিক বৃদ্ধি— কোনও একটি বা দু’টি পণ্যের নয়; এক জন গড় ক্রেতার প্রয়োজন, এমন সব পণ্যের সম্মিলিত ‘বাস্কেট’-এর দামের বৃদ্ধি।

—প্রতীকী ছবি।

রাজেশ্বরী সেনগুপ্ত

কোভিড-১৯ অতিমারির প্রকোপ মেটার আগেই ভারতে শুরু হল চড়া মূল্যস্ফীতি। এমন এক সমস্যা, যা সাধারণ মানুষকেও ব্যতিব্যস্ত করে, আর্থিক বৃদ্ধির উপরেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কাজেই, দাম চড়তে আরম্ভ করায় ভারতীয় রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক তার রাশ টানার চেষ্টা করল। খানিক সাফল্যও মিলল। কিন্তু মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হতে এখনও অনেক বাকি।

মূল্যস্ফীতি হল দামের ধারাবাহিক বৃদ্ধি— কোনও একটি বা দু’টি পণ্যের নয়; এক জন গড় ক্রেতার প্রয়োজন, এমন সব পণ্যের সম্মিলিত ‘বাস্কেট’-এর দামের বৃদ্ধি। মূল্যস্ফীতি তিনটি সমস্যা তৈরি করে। প্রথমত, রোজকার কেনাকাটার খরচ বাড়ে। সাধারণত, বাজারে মূল্যস্ফীতি ঘটলে চাকরিদাতা সংস্থা কর্মীদের মাইনে বাড়ায়, যাতে এই বাড়তি দামের কারণে বেড়ে যাওয়া খরচ সামলানো যায়। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মাইনে যতখানি বাড়ল, তা মূল্যস্ফীতির বোঝা সামলানোর জন্য যথেষ্ট নয়। অনেকের ক্ষেত্রে তো মাইনে আদৌ বাড়ে না— দুর্ভাগ্যক্রমে, দরিদ্রতম শ্রমিকরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই দলে থাকেন। ফলে, মূল্যস্ফীতি ঘটলে গরিব মানুষের পক্ষে খাবারের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনাও কঠিনতর হয়। অন্য ভাষায় বললে, মূল্যস্ফীতি নীরবে গরিব মানুষের টাকা লুট করে। তাই মূল্যস্ফীতিকে প্রায়শই একটি কর হিসাবে দেখা হয়— খারাপতম গোত্রের কর।

দ্বিতীয়ত, মূল্যস্ফীতির ফলে ব্যবসাও সমস্যায় পড়ে। ধরা যাক, খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ঘটল। কাজেই, খাবার কিনতে হলে একটা মাঝারি আর্থিক সামর্থ্যসম্পন্ন পরিবারকে অন্য কোনও খাতে খরচ কমাতে হবে— ততখানি অপরিহার্য নয়, এমন জিনিস কেনাকাটায় কাটছাঁট করতে হবে, যেমন সাবান বা শ্যাম্পু। ফলে, যে সংস্থাগুলি এই জাতীয় পণ্য তৈরি করে, তারা বিপাকে পড়ে। সব মিলিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতি হারায়।

তৃতীয়ত, মূল্যস্ফীতির ফলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা কঠিনতর হয়। এটা শুধু যে গৃহস্থালির ক্ষেত্রে সত্যি, তা নয়, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও সত্যি। ধরা যাক, কোনও দম্পতি তাঁদের মাসিক আয় থেকে পরিকল্পনামাফিক টাকা জমাচ্ছেন, যাতে অবসরের পর সংসার চালানোর জন্য হাতে যথেষ্ট টাকা থাকে। যে কোনও বুদ্ধিমান মানুষই জানেন যে, মূল্যস্ফীতি ঘটবে। ফলে, আজ সংসার চালাতে যত টাকা খরচ হয়, ত্রিশ বছর পরে জীবনযাত্রার সেই মান বজায় রাখতে গেলে অনেক বেশি টাকা লাগবে। ফলে, তাঁরা মূল্যস্ফীতির একটা নির্দিষ্ট হার ধরে নিয়েই টাকা জমানোর পরিকল্পনা করেন। কিন্তু যদি খুব বেশি হারে মূল্যস্ফীতি ঘটতে থাকে, তবে তাঁদের সেই হিসাব গুলিয়ে যাবে, অবসর গ্রহণের সময় তাঁদের হাতে প্রয়োজনীয় পুঁজি থাকবে না। কেউ যদি কয়েক বছরের মধ্যে একটা বাড়ি অথবা মোটরবাইক কেনার কথা ভেবেও টাকা জমান, তবুও হঠাৎ মূল্যস্ফীতি হলে তাঁদের সঞ্চয়ের মূল্য কমিয়ে দেবে, ফলে পরিকল্পনাটাও ভেস্তে যাবে।

তেমনই কোনও সংস্থা যদি আজ একটা কারখানা অথবা একটা বিমানবন্দর তৈরি করার কথা ভাবে, তা হলে তাদের হিসাব কষতে হয় যে, আগামী এক-দুই দশকে সেই বিনিয়োগ থেকে কী রকম টাকা আয় করা যেতে পারে, এবং কত খরচ হতে পারে। মূল্যস্ফীতির হার যদি স্থিতিশীল না হয়, তবে সেই হিসাব করা মুশকিল। যদি চড়া হারে, বা এলোপাথাড়ি মূল্যস্ফীতি ঘটতে থাকে, তবে কোনও সংস্থার পক্ষে এই হিসাব কষা দুষ্কর হয়। ফলে, তারা সাবধানি হয়ে বিনিয়োগ থেকে হাত গুটিয়ে নিতে পারে। তেমনটা হলে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষতি।

ভারতে কনজ়িমার প্রাইস ইন্ডেক্স বা উপভোক্তা মূল্য সূচকের নিরিখে মূল্যস্ফীতির হার একটি নির্দিষ্ট স্তরে বজায় রাখতে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের উপরে আইনি নির্দেশ রয়েছে। সেই হারটি হল বছরে চার শতাংশ। তবে, সব সময় মূল্যস্ফীতির হারকে চার শতাংশেই বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। ফলে, রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব হল, মূল্যস্ফীতির হারকে কখনও ছয় শতাংশের উপরে উঠতে না দেওয়া, এবং দুই শতাংশের নীচে নামতে না দেওয়া।

অতিমারির আগে অবধি মূল্যস্ফীতির হার এই সীমার মধ্যেই ছিল। কিন্তু, ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে মূল্যস্ফীতির গড় বার্ষিক হার দাঁড়াল ৫.৯%, ধার্য ঊর্ধ্বসীমার একেবারে কাছে। তার পর ২০২২ সালে টানা দশ মাস মূল্যস্ফীতির হার থাকল ৬ শতাংশের উপরে। তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক কঠোর মুদ্রা নীতির পথ বেছে নিল— রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান সুদের হার ‘রেপো রেট’ (অর্থাৎ, অতি স্বল্পমেয়াদে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের থেকে যে সুদের হারে টাকা ধার নেয়) ২০২২ সালের মে থেকে ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৪% থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৬.৫ শতাংশে। সুদের হার বাড়ানো হয় যাতে বাজারে চাহিদা কমে, মানুষ কম খরচ করে বেশি টাকা জমান। এর ফলে বাজারে জোগানের উপরে চাপ কমে, মূল্যস্ফীতির হারও নিম্নমুখী হয়।

গোড়ায় এই কৌশলে কাজও হল। ২০২৩-এর মে মাসে উপভোক্তা মূল্য সূচকের নিরিখে মূল্যস্ফীতির হার কমে দাঁড়াল ৪.৩%। কিন্তু, তার পরে আবার সেই হার ঊর্ধ্বমুখী হল। ২০২৩-এর জুলাই থেকে ২০২৪-এর এপ্রিলের মধ্যে গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়াল ৫.৫ শতাংশে, প্রধানত খাদ্যপণ্যের প্রবল মূল্যবৃদ্ধির কারণে। এপ্রিলের শেষে ভারতে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৭ শতাংশে— গত চার মাসের মধ্যে সর্বাধিক। বিশেষত, ২০২২-এর অক্টোবর থেকে চাল ও গমের দাম গড়ে ১২% হারে বাড়ছে।

এমনটা ঘটল কেন? এক কথায় উত্তর, বেশ কয়েকটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ফলে। প্রথমত, বৃষ্টিপাত অনিয়মিত হল। ২০২৩ সালে ভারতে বৃষ্টি হল তার দীর্ঘমেয়াদি গড়ের মাত্র ৯৪%। তার চেয়েও বড় কথা, বর্ষার মাসগুলিতে বৃষ্টিপাত হল অনিয়মিত ভাবে— কিছু কিছু জেলায় সময়ের আগে বৃষ্টি এল, ফলে ফসল লাগানোর সময় ক্ষতি হল; কিছু জেলায় বৃষ্টি এল সময়ের অনেক পরে, ফলে মাঠে ফসল মার খেল। অন্য দিকে, অতিমারির সময় থেকেই প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার অধীনে সরকার দেশের ৮০ কোটি মানুষকে প্রতি মাসে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দিচ্ছে। ফলে যে সময়ে আবহাওয়ার অনিশ্চয়তায় খাদ্যপণ্যের জোগান কমেছে, ঠিক সেই সময়েই সরকারি ক্রয়ের ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের চাহিদা বেড়েছে। অন্য সময়ে খাদ্যশস্যের জোগানে টান পড়লে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার গুদামে জমা থাকা খাদ্যশস্য বাজারে ছেড়ে সে ঘাটতি মেটানো হয়। কিন্তু, টানা কয়েক বছরের ঘাটতির ফলে সে ভান্ডারেও টান পড়েছে। অন্য দিকে, বেসরকারি ব্যবসায়ীদের কাছেও যথেষ্ট জোগান নেই, কারণ খাদ্যশস্য মজুত করার ক্ষেত্রে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ফলে, দাম বাড়তেই থাকল।

এ বছর সম্ভবত পরিস্থিতি অন্য রকম হবে। যথেষ্ট ফসল ফলবে, ফলে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ভারসাম্য ফিরবে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক বর্ষা ক্রমেই অনিশ্চিত হচ্ছে। খাদ্যশস্যের জোগান বজায় রাখার অন্য পথ হল, সরকার বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি করবে।

মূল্যস্ফীতির আশঙ্কার অন্য কারণ হল আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের চড়া দাম। চিনের নির্মাণ ক্ষেত্র ফের চাঙ্গা হয়েছে, এবং তার ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৯০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক সঙ্কটের ফলে তা আরও বাড়ার আশঙ্কা। এটা চিন্তার বিষয়, কারণ ২০২৪-২৫ সালে ভারতের মূল্যস্ফীতির হার ৪.৫ শতাংশ হবে, রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের এই পূর্বাভাস দাঁড়িয়ে আছে ব্যারেলপ্রতি ৮৫ ডলার তেলের দামের উপরে।

ভারতের সুস্থায়ী আর্থিক বৃদ্ধি এবং সর্বজনীন উন্নয়নের জন্য নিচু ও স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতি একান্ত জরুরি। রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক চেষ্টা করছে, কিন্তু খাদ্যপণ্য ও পেট্রোলিয়ামের চড়া দামের ফলে সেই কাজটি কঠিন। রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ককে সতর্ক থাকতে হবে। একটা দীর্ঘ সময় অবধি মূল্যস্ফীতির হার চার শতাংশে স্থিতিশীল না হওয়া অবধি রাশ আলগা করা চলবে না।

-

‘ওরা তো মেরেই ফেলত’, রবিনার পাশে দাঁড়ালেন কঙ্গনা! পথচারীদের বিরুদ্ধে সরব অভিনেত্রী

-

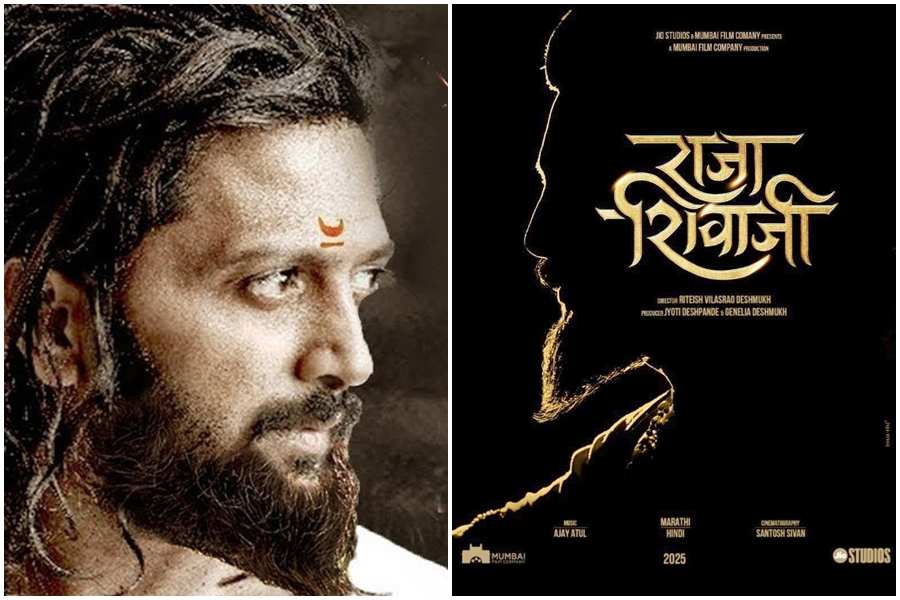

রীতেশের ‘রাজা শিবাজি’, জেনেলিয়া শুধুই প্রযোজক? ছবি নিয়ে জানাচ্ছে আনন্দবাজার অনলাইন

-

সবুজের মাঝে স্বপ্নের মহল! বড় পর্দা থেকে বিরতি নিয়ে প্রাসাদ তৈরি করছেন আমিরের ভাগ্নে

-

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হলে রাজ সম্মান! বাবরদের উৎসাহিত করল অন্য এক দেশ

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy