ভারতীয় সত্তা বলতে কী বোঝায়

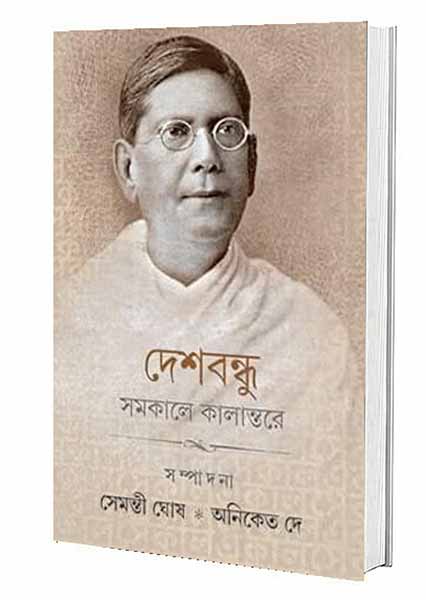

পথদ্রষ্টা: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

রজত কান্ত রায়

ভারতবর্ষ আজ হিন্দুত্বের ডাক শুনছে। মুসলমান, খ্রিস্টান ও সংখ্যালঘুরা অনিশ্চয়তা বোধে আক্রান্ত। শুধু ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, প্রশ্ন উঠেছে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়েও।

শুধু দেশের দখল নয়, দেশের ঐতিহ্য নিয়েও লড়াই বেধেছে। এই সময়ে দেশবন্ধু রচনাসংগ্রহটি বিশেষ ভাবে কালোপযোগী। সংগ্রহটিতে আছে গবেষণালব্ধ এ কালের রচনা, আর সেই সঙ্গে দেশবন্ধুর সমকালীন স্মৃতিকথা, এবং তাঁর নিজের বক্তৃতা। সম্পাদকদের মৌলিক ভাবনা এখানে সুস্পষ্ট। এ বইয়ের তিনটি ভাগ, সমকালীন স্মৃতি, বর্তমানের পরিশ্রমী গবেষণা এবং চিত্তরঞ্জন দাশের নিজের ভাবধারা। সব মিলিয়ে একটি আকর গ্রন্থ যা সাধারণের সুখপাঠ্য। গবেষণালব্ধ রচনাগুলি ঝরঝরে বাংলায় লেখা। এর বিশেষ কৃতিত্ব দুই সম্পাদকের। বইয়ের ভূমিকা সুচিন্তিত ভাবে লিখেছেন ইতিহাসবিদ সুগত বসু, যাঁর মতে দেশবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ পরিণতি পায় নেতাজির আজ়াদ হিন্দ ফৌজ চালনার কৃতিত্বে।

এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক ধর্ম সবলে চালু করার বিরুদ্ধে এ বই সরব। কেননা, এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জনের মত হল, ‘ডাইভারসিটি ইজ অ্যাজ় রিয়েল অ্যাজ় ইউনিটি’। মুশিরুল হাসান সম্পাদিত সঙ্কলন লিভিং টুগেদার সেপারেটলি এবং সেমন্তী ঘোষের বই ডিফারেন্ট ন্যাশনালিজ়মস এই ধারণার বাহক। বাংলায় লেখা এই সঙ্কলনটি এক বিশেষ প্রয়োজন মিটিয়েছে। চিত্তরঞ্জনের উপর ফোকাস করে সম্পাদকদের বাছাই করা লেখকরা লিবারাল দৃষ্টিভঙ্গি সংহত করতে পেরেছেন। তবে, একটি অভাব অনুভব করছি। জে এইচ ব্রুমফিল্ড, জন গ্যালাহার, লেনার্ড গর্ডন বা অন্যান্য লিবারাল পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদদের সমালোচনা লেখকরা প্রায়শ এড়িয়ে গেছেন। বিদেশি বিশ্লেষণে চিত্তরঞ্জন ও তাঁর আশপাশের রাজনীতিকদের স্বার্থ-সংঘাত স্পষ্টতর ভাবে ফুটেছে। তাঁর শেষ ব্যর্থতার কারণ বুঝতে হলে, চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর অনুসারীদের ‘ব্রিলিয়ান্ট অপরচুনিজ়ম’ এই বিদেশি ইতিহাসবিদরা যে ভাবে ধরেছেন— তা স্বদেশি ইতিহাসবিদদের বিচার্য হওয়া উচিত।

দেশের বর্তমান অবস্থায় বোঝা যায়, স্বার্থসংঘাত একমাত্র সত্য বলে ধরলে সত্য বিকৃত হয়। ভারতবর্ষের সত্তা কোনও এক ও অখণ্ড সত্তা নয়, এটা চিত্তরঞ্জন ঠিক ধরেছিলেন। লেখকরা যথার্থ ভাবে চিত্তরঞ্জনের চিন্তাধারার এই দিক দেখতে পেয়েছেন। ভারতীয় সত্তা বলতে কী বোঝায়? সেমন্তী বলছেন, নানা গোষ্ঠী ও স্বার্থের মধ্যেকার বিরোধ মিটিয়ে ভারতের সভ্যতা তার বহুত্ব ও একতা অর্জন করেছে। এই ইতিহাসধারা কেবল চিত্তরঞ্জন নন, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জওহরলাল পর্যন্ত অনেক মনীষীই দেখেছেন। তবে চিত্তরঞ্জনের পলিটিক্সের বৈশিষ্ট্যটি কী? সেমন্তী বলছেন, চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ চিন্তার মধ্যে এমন এক ‘প্র্যাক্টিক্যালিটি’ ছিল যা গান্ধীর ‘মরালিস্টিক’ হিন্দ স্বরাজ-এ ছিল না। দাশের বিশিষ্ট স্বরাজ্য এক ধরনের ‘রিয়েলপলিটিক’-এর ভিত্তিতে গঠিত হয়। এই বাস্তব রাজনীতির মধ্যে কি গ্যালাহারের ও গর্ডনের একটা সুর শুনতে পাই না?

দেশবন্ধু: সমকালে কালান্তরেসম্পা: সেমন্তী ঘোষ, অনিকেত দে

৫০০.০০

আনন্দ

পলিটিক্সকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চিত্তরঞ্জন নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই দিকটায় গ্যালাহার বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর বাস্তব রাজনীতির আর একটা দিক আছে যার আভাস মেলে সেমন্তীর লেখায়। দেশবন্ধু বাস্তব রাজনীতির রূপায়ণে জোটের প্রয়োজন তুলে ধরেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সহযোগ ছাড়া স্বরাজ কেবল একটা স্লোগান থেকে যাবে, দেশবাসীকে এই সত্য তিনি শুনিয়েছিলেন। দেশবন্ধুর নির্মিত হিন্দু-মুসলিমদের ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ তাঁর বাস্তব রাজনীতির উদাহরণ। আর একটি উদাহরণ অসহযোগ-খিলাফত সংযুক্ত আন্দোলন। বাংলার মুসলমানরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা আকরাম খান ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ডাকে দলে দলে এই গণ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। আগে ও পরে এই গণ আবাহনের সফলতার তুলনা নেই, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে (চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, রংপুর ইত্যাদি)। এ বইয়ে বেঙ্গল প্যাক্ট সঠিক ভাবে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের আলোচনার অভাব আছে।

অপর সম্পাদক অনিকেত দে কবি ভূমিকায় দেশবন্ধু প্রচেষ্টার কথা বলেছেন। এই সূত্রে দেশবন্ধুর যথার্থ পরিচয়টি দিয়েছেন তিনি। এক জন পোড় খাওয়া উকিল রাজনীতিক, নিঃসন্দেহে এটাই হল তাঁর আসল রূপ। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথও একই মত পোষণ করতেন। চিত্তরঞ্জনের কাব্য সম্বন্ধে তিনি লক্ষণীয় ভাবে নীরব ছিলেন এবং দেশবন্ধুর বাস্তব রাজনীতি তাঁর অপছন্দ ছিল। দুই কারণেই দেশবন্ধু গুরুদেবের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন।

নাজমুল সুলতান ভারতের রাজনীতি ও দেশবন্ধু প্রসঙ্গে ফিরে গেছেন। যথার্থ ভাবে ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজ়মের গড়নে ফেডারাল কাঠামো ও হিন্দু-মুসলমান সমঝোতার প্রয়োজন ও গুরুত্ব দেখিয়েছেন। গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন দাশ রাজনীতিতে যথাক্রমে গ্রাম এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু চল্লিশের দশকে কংগ্রেস নেহরু ও সর্দার পটেলের নেতৃত্বে ‘সেন্ট্রালাইজ়েশন’ নীতি গ্রহণ করে। নাজমুল সুলতানের মতে এটাই দেশভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির মূল কারণ। এই মত যদি সত্য হয় তবে ‘হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থান’ স্লোগান দিয়ে হিন্দুত্বতন্ত্রীরা দেশ ‘টুকরে টুকরে’ করার বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষকে দায়ী করেছে। কিন্তু দেশ টুকরো টুকরো হওয়ার বৃহত্তম বিপদ তাদের নিজেদের নীতিতেই নিহিত।

সন্দীপন মিত্র ‘জাতির আত্মোপলব্ধি’তে পারস্পরিক বিদ্বেষ নিরসনের কথা বলেছেন। বৈষ্ণব মতে ‘মিলন’ তাঁর মতে এই আত্মোপলব্ধির উপায় হতে পারে। চিত্তরঞ্জন দাশ ব্রাহ্ম সমাজে জন্মেও পরে বৈষ্ণব মতাবলম্বী হন। অভিষেক ঘোষ একই ভাবে দেশবন্ধুর উপর বৈষ্ণব মতের প্রভাব লক্ষ করেছেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যেমন মনে প্রাণে মুসলমান ছিলেন, দেশবন্ধুও তেমনই ছিলেন মনে প্রাণে বৈষ্ণব। দু’জনেই স্ব-স্ব ধর্মে দৃঢ় ভাবে অবস্থান করতেন এবং সমান দৃঢ় ভাবে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রবক্তা ছিলেন। এঁরা কি সেকুলারিস্ট ছিলেন?

সেকুলার শব্দটির সম্যক অর্থে, ছিলেন না। হিন্দুত্ব এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়াও একটি তৃতীয় পন্থার আভাস মেলে— সে হল সর্বধর্ম সম্প্রীতি। ধর্মনিরপেক্ষতা না সর্বধর্মপ্রীতি— কোনটি ঠিক পথ? এই গ্রন্থে এই বিতর্কের ঐতিহাসিক পটভূমিকা উঁকি দিচ্ছে। তা ছাড়া এ বইয়ে আছে সফিউন্নেসার আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেশবন্ধুর ধর্মসমন্বয়ী স্বরাজ বুঝবার একটি চিত্তাকর্ষক চেষ্টা।

শেষে ফিরি বহুবিতর্কিত বেঙ্গল প্যাক্ট এবং তার পুনর্মূল্যায়নে। বিনয় কুমার সরকারের লেখা অবলম্বনে শুভদীপ চক্রবর্তী ও ঋষি ঘোষ ১৯০৫ থেকে ১৯২০-র মধ্যে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্প্রসারণের দিকে নজর দিয়েছেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় মধ্যবিত্তদের মধ্যে মুসলমান অস্তিত্ব ছিল ক্ষীণ। খিলাফত আন্দোলনের সময় তাঁরা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। অতএব রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য ছাড়া দেশবন্ধুর মাথায় মুসলিম সমাজের বর্ধিত শক্তিও উপস্থিত ছিল। তিনি সমাজের দিক থেকে এটা বুঝেছিলেন। তাঁর মনে কেবল হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে চাকরির ভাগ-বাঁটোয়ারা করে একটা উচ্চতর শ্রেণি সমঝোতার গণনা ছিল না। সেমন্তী বেঙ্গল প্যাক্ট-এ জনগণের মিলন প্রয়াস উল্লেখ করেছেন। ওই প্যাক্ট অনুযায়ী গোহত্যা ও মসজিদের সামনে ঢাক-ঢোল নিষিদ্ধ ছিল। এই নিয়েই নিচু মহলে দাঙ্গা বাধত। ব্রুমফিল্ড, গ্যালাহার ও গর্ডন যেখানে রাজনীতির খেলা দেখেছেন, সেখানে এ বইয়ের লেখকরা সামাজিক ন্যায় ও সমঝোতার দিকটাও দেখছেন।

একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে সমাপ্ত করি। বেঙ্গল প্যাক্ট বা আজ়াদ হিন্দ ফৌজ, কোনওটিই শেষ জয় পায়নি। তবে স্বাধীনতা এল কী করে? ইতিহাবিদ ডি এ ল’র অনুসরণে বলি, ১৯৩০-৩২’এর আইন অমান্যের বিপুল গণ আন্দোলন এবং তাঁর ফলে ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয়ই পরিবর্তনের সূচনা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধজনিত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে ভারতের খণ্ডিত স্বাধীনতা আসে। গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের নীতি অনুসরণ করলে হয়তো একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হতে পারত।

-

৫ সেটের লড়াইয়ে জয় জ়েরেভের, ফরাসি ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে মেদভেদেভ, সাবালেঙ্কা, রিবাকিনা

-

ডায়মন্ড হারবারে পুনর্নির্বাচন চাই, ভোট শেষ হতেই দাবি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর

-

অর্ধশতরান পন্থের, ফর্মে হার্দিকও, বাংলাদেশকে ৬২ রানে হারিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারল ভারত

-

‘ডু অর ডাই’ ভাঙড়ে ‘গড়’ আগলাতে দিনভর ছুটলেন আইএসএফ প্রার্থী, সায়নী করালেন ‘কুল কুল’ ভোট

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy