তাঁর ধর্মনীতি কি আসলে হিন্দু ধর্মেরই নতুন চেহারা

এমন সরলীকরণ রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কারের প্রসঙ্গে পুরোপুরি খাটে না। বেদ-উপনিষদকে হিন্দু ধর্মের মূল আকর বলে স্বীকার করলেও, বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় তর্কের ঊর্ধ্বে ছিল না। নিরপেক্ষ যুক্তিবাদই তাঁর যাবতীয় সংস্কারের প্রধান অবলম্বন।

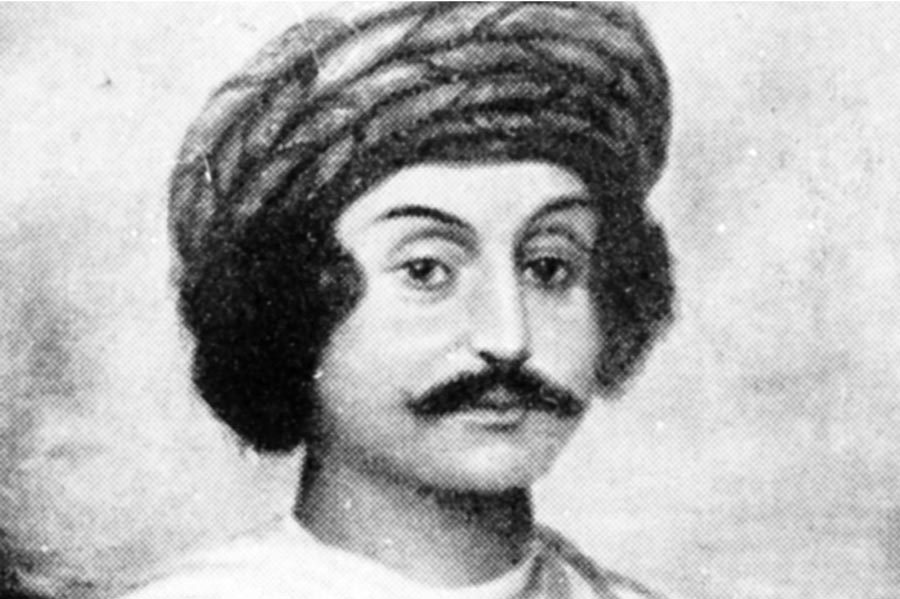

রাজা রামমোহন রায়।

পার্থপ্রতিম বসু

শোভনলাল দত্তগুপ্তের একটি প্রবন্ধ (‘রামমোহন প্রসঙ্গ ও বর্তমান ভারত’) পড়তে গিয়ে দেখলাম, তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, ‘রামমোহন ছিলেন যথার্থই এক হিন্দু ব্যক্তিত্ব’, এই যুক্তিতে ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী শক্তি অনেকের মতো তাঁকেও কৌশলে আত্মসাৎ করতে উদ্যোগী হবে না তো? খতিয়ে দেখলে মনে হবে, তাঁদের কাজ খানিকটা এগিয়ে রেখেছেন এমন অনেকেই, যাঁরা রামমোহনকে ইতিপূর্বেই চিহ্নিত করেছেন হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী হিসেবে। তাই এই সুযোগে বিষয়টাকে একটু ফিরে দেখা যেতে পারে।

ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী বা রিলিজিয়াস রিভাইভালিস্ট কাকে বলব? সমাজতাত্ত্বিক টি এন মদনকে অনুসরণ করে চারটি লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে— যিনি জ্ঞান, বিশ্বাস ও নৈতিকতার উৎস হিসেবে শাস্ত্রের চূড়ান্ত কর্তৃত্বে আস্থাশীল; যিনি এই শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী আর সেই কারণে ভিন্নমত-অসহিষ্ণু; যিনি তাঁর সমসাময়িক সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক; এবং অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার বা পুনর্নিমাণের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবায়ন প্রকল্পের উদ্গাতা। এই মাপকাঠিতে রামমোহনকে আমরা কী ভাবে বিচার করব? উত্তরটা খুব সরল নয়। রামমোহন তাঁর সমকালীন হিন্দু সমাজের সংস্কার করতে গিয়ে বেদ-বেদান্তকেই হিন্দুধর্মের মূল আকর বলে স্বীকার করছেন, ফলে এখানে পুনরুজ্জীবনবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছেন মদন। কিন্তু একই সঙ্গে বেদ-উপনিষদের ‘অভ্রান্ততায়’ রামমোহনের প্রত্যয় প্রশ্নাতীত নয়। সে কারণে সংশয়েরও একটা জায়গা থেকে গেছে।

কিন্তু এ বারে আসি দুই লেখকের কথায়, যাঁরা রামমোহনের হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এক রকম নিশ্চিত বলা চলে। দীপঙ্কর চক্রবর্তী তাঁর ‘বাংলার রেনেসাঁস এবং রামমোহন (১৯৯০)’ বইতে রামমোহনের একেশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতা-বিরোধিতার ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মতে, রামমোহন এই আদর্শ পাশ্চাত্য উৎস থেকে আহরণ করেছিলেন, যদিও সেটা তর্কসাপেক্ষ— কারণ রামমোহন যখন ১৮০৩-০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘তুহ্ফাত উল মুওয়াহিদিন’-এ প্রথম বার একেশ্বরবাদের উল্লেখ এবং পৌত্তলিক প্রথার সমালোচনা করছেন, তখনও তিনি ইংরেজি ভাষায় অজ্ঞ। তবে আপাতত লেখকের আরও গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগটির দিকে চোখ ফেরানো যায়, যেখানে রামমোহনকে সরাসরি মুসলিম-বিরোধী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ১৮২৩ সালে ব্রিটিশ সম্রাটের কাছে এক আবেদনে রামমোহন লিখেছিলেন যে, বিগত কয়েক শতকের ‘মুসলিম শাসনে’ ভারতের ‘মূল অধিবাসীদের’ পৌর ও ধর্মীয় অধিকার পদদলিত হয়েছে, যার মধ্যে দীপঙ্কর চক্রবর্তী ‘ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্ব’-এর ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিটি উপেক্ষা করা যায় না, এবং মনে হতেই পারে যে এখানে রামমোহনের চেতনার এক ধরনের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে এক সর্বভারতীয় জাতিসত্তার ধারণা ছিল কষ্টকল্পনারই নামান্তর। কিন্তু তা ছাড়াও আরও দু’টি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, মুসলিম শাসকবর্গ সম্পর্কে বিরাগ প্রকাশ করলেও মুসলিম সমাজ বা সংস্কৃতি বিষয়ে রামমোহনের মনোভাব কেমন ছিল? আমরা জানি, সংস্কৃত বা ইংরেজির পাশাপাশি আরবি ও ফারসি ভাষাতেও তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল; তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা ‘তুহ্ফাত’ ফারসি ভাষাতেই লেখা হয়েছিল; এই পুস্তিকায় যে ধর্মীয় আদর্শের পরিচয় পাই পণ্ডিতদের মতে তার মূলটিও নিহিত ছিল ইসলামি মুতাজিলা দর্শনে। বস্তুত ইসলামি শাস্ত্রে তাঁর দখল এতটাই গভীর ছিল যে, সে কালের কলকাতার মুসলিম মহলে তিনি পরিচিত ছিলেন এক ‘জবরদস্ত মৌলবি’ নামে। আবার তাঁর বিরুদ্ধে তৎকালীন হিন্দু সমাজপতিদের অভিযোগের একটা বড় জায়গা জুড়ে ছিল তাঁর মুসলমান ‘সঙ্গ’, তাঁর ‘মুসলমানি’ বেশভূষা বা খাদ্যাভ্যাসের কথা।তাঁর ‘মুসলিম উপপত্নী’ বিষয়েও সামাজিক চর্চা দীর্ঘ দিন চালু ছিল।

দ্বিতীয়ত, রামমোহন মুসলিম শাসনের তীব্র সমালোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু ভারতে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, অতীত ভারতে যত দিন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় ছিল, তত দিন শাসনব্যবস্থায় এক ধরনের গণতান্ত্রিক চরিত্র লক্ষিত হত। কিন্তু এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ফলে সূচনা হল দীর্ঘমেয়াদি স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের— যার জন্য তিনি দায়ী করেন প্রধানত রাজপুত শক্তিকে— এবং তারই পরিণতিতে এক সময় গজনি ও ঘুর-এর মুসলমান যোদ্ধাদের পক্ষে ভারত দখল করে তাদের নিজস্ব স্বৈরাচার কায়েম করা সম্ভব হয়। এই ব্যাখ্যার ঐতিহাসিক মূল্য নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও লক্ষণীয় বিষয় হল, স্বৈরশাসনের সমালোচনা করতে গিয়ে রামমোহন কিন্তু তাঁর ‘স্বজাতি’ ও ‘বহিরাগত’দের মধ্যে পার্থক্য করেননি। সুতরাং তাঁর শব্দ প্রয়োগ আমাদের আজকের চেতনায় ধাক্কা দিতে পারে, কিন্তু সে জন্য তাঁকে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে কাঠগড়ায় তোলা যায় না।

এর পর আসা যাক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিকল্প নবজাগরণ’ বইটির আলোচনায়, যেখানে রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে বাংলার ‘অসম্পূর্ণ’ নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে। রামমোহন সম্পর্কে লেখকের নালিশ পাঁচটি— ১. রামমোহন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে হিন্দুধর্মের আধুনিকীকরণের উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে দেশজ সংস্কৃতির যুক্তিশীল ও জ্ঞানবিচারি প্রবাহটিকে উপেক্ষা করে ভাববাদী ধারাটিকেই আশ্রয় করেছিলেন; ২. ‘মায়াবাদী’ বেদান্ত দর্শন প্রচারের মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন কৌশলের রূপায়ণেই সাহায্য করেছিলেন; ৩. তাঁর ব্যাখ্যার নিরিখে বেদান্তধর্মের সঙ্গে প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টধর্মের পার্থক্য বস্তুত বিলুপ্ত হয়ে যায়; ৪. তাঁর সংস্কার কর্মসূচি জাতিভেদের সমস্যাটি কার্যত এড়িয়েই গেছে; সব শেষে, ৫. তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ কোনও দিনই তাঁর সনাতন হিন্দু চরিত্রকে অতিক্রম করতে পারেনি এবং উত্তরকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদের আঁতুড়ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই অভিযোগমালার উত্তরে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় যে, রামমোহনের ধর্মসংস্কার প্রকল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, ধর্ম সম্পর্কে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাস ও অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানে রাশ টানার চেষ্টা। এই আচারসর্বস্ব ধর্মব্যবস্থার দায়— নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও— তিনি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উপরেই আরোপ করেন, এবং শাস্ত্রাচারের বকলমে ‘ধর্মব্যবসা’র স্বরূপ উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হন। সর্বোপরি, দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ সামাজিক ও রাজনৈতিক মঙ্গলসাধনকেই তিনি তাঁর ধর্ম সংস্কার প্রয়াসের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। এর পর তাঁর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় নালিশ, অর্থাৎ ‘মায়াবাদী’ দর্শন প্রচারের অভিযোগ বোধহয় টেকে না। বিশেষত যদি মনে রাখি যে, ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে ভারতবাসীর বস্তুগত উন্নতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা ও বেদান্তশিক্ষার অকার্যকারিতার কথা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, এবং পশ্চিমি ধাঁচের বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন। লেখক এ কথা স্বীকার করলেও এক অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়েছেন: রামমোহন আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন, রাজনীতি বা অর্থনীতি শিক্ষার কথা নয়— কারণ তার মধ্য দিয়ে দেশে ব্রিটিশবিরোধী চেতনা বিকাশের সম্ভাবনা থাকত যা কখনই ‘ব্রিটিশ-ভক্ত’ রামমোহনের কাম্য ছিল না। ঘটনা হল, রামমোহনের এই আবেদনে সরকার কর্ণপাতও করেনি, যদিও তার আগে ও পরে কোম্পানির শাসনের নিরন্তর সমালোচনা কিংবা ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের চৌহদ্দির মধ্যেই আইনের শাসন, জুরির বিচার বা সংবাদপত্রের স্বাধিকারের দাবিতে আগাগোড়াই সরব থেকেছেন রামমোহন।

তৃতীয়ত, রামমোহন নিঃসন্দেহে খ্রিস্টধর্ম থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং তার সামাজিক কল্যাণের আদর্শকে ধর্মচর্চার অঙ্গাঙ্গি করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের অযৌক্তিক ও অলৌকিক উপাদানগুলিও তাঁর নিরলস আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। সে কালের পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায়, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব পেয়ে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “আই হ্যাভ নট লেড ডাউন ওয়ান সুপারস্টিশন টু টেক আপ অ্যানাদার।” চতুর্থত, এ কথা ঠিক যে জাতিভেদ সমস্যা নিরসনের জন্য সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনের মতো কোনও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্বে তাঁকে আমরা দেখি না। কিন্তু অতীতে সমাজের এক বৃহদংশের মানুষ বেদ-উপনিষদ পাঠে অনধিকারী ছিলেন প্রধানত তাঁদের জাতি-পরিচয়ের কারণে। সে দিক থেকে দেশীয় ভাষায় উপনিষদ অনুবাদের মাধ্যমে শাস্ত্রজ্ঞানকে সর্বসাধারণের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রামমোহনের উদ্যোগ ছিল একাধারে জাতিভেদ ব্যবস্থার উপরেও এক গুরুতর আঘাত। ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাস্ট ডিডে তাঁকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে একেশ্বরবাদীদের উপাসনাস্থল হিসেবে ঘোষণা করার মধ্যেও জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করার চেষ্টা দেখা যায়।

পঞ্চমত, রামমোহন ব্রাহ্ম সমাজকে সম্ভবত হিন্দুধর্মের প্রতিস্পর্ধী কোনও স্বতন্ত্র ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলতে চাননি, চেয়েছিলেন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী কিন্তু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষজনের একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের এক মঞ্চ তৈরি করতে। আজকের পরিভাষায় ‘ইন্টারফেথ ডায়ালগ’-এর দরজা খুলে দিতে। ফলে রামমোহনের দেহাবসানের বহু দিন পর কোনও কোনও ব্রাহ্ম নেতার মধ্যে যদি হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তার উন্মেষ লক্ষ করা যায়, তার দায় বোধহয় রামমোহনের উপর বর্তায় না। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার তো স্পষ্টই বলেছিলেন যে উনিশ শতকের বলিষ্ঠ হিন্দু জাতীয়তাবাদের গড়ে ওঠার পিছনে রামমোহনের চিন্তাভাবনার কোনও প্রভাবই ছিল না।

শেষ প্রশ্ন— প্রখর যুক্তিবাদী হয়েও রামমোহন কেন ধর্ম বা শাস্ত্রকে পুরোপুরি পরিহার করতে পারলেন না? বলা যায় তাঁর সমকালীন সমাজ যেখানে ছিল ধর্মের ধূম্রজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, সেখানে সরাসরি ধর্ম বর্জনের ডাক দেওয়ার পরিবর্তে ধর্মের একটি যুক্তিসিদ্ধ রূপ গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকেই তিনি বিধেয় মনে করেছিলেন। বস্তুত শোভনলাল দত্তগুপ্তর মতে এই ভাবে ধর্ম ও যুক্তির সংশ্লেষ ঘটিয়ে তিনি ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিকতার এক নতুন সংজ্ঞা তৈরি করেছিলেন, হয়তো বা নিজের অজান্তেই।

-

ইতিহাস রিয়াল মাদ্রিদের, ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে ১৫তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতল ‘ইউরোপের রাজা’রা

-

তালিকা থেকে নাম বাদ, ভোট দিতে পারলেন না স্বস্তিকা! শেষ দফায় খুনের হুমকি পেলেন অনীক দত্ত

-

৫ সেটের লড়াইয়ে জয় জ়েরেভের, ফরাসি ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে মেদভেদেভ, সাবালেঙ্কা, রিবাকিনা

-

ডায়মন্ড হারবারে পুনর্নির্বাচন চাই, ভোট শেষ হতেই দাবি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy