‘অন্তহীন নব নব অনাগতে’

একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ বর্তমানকে অস্বীকার করছেন না, কিন্তু বর্তমান প্রয়োজনের সর্বগ্রাসী চাহিদা সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন।

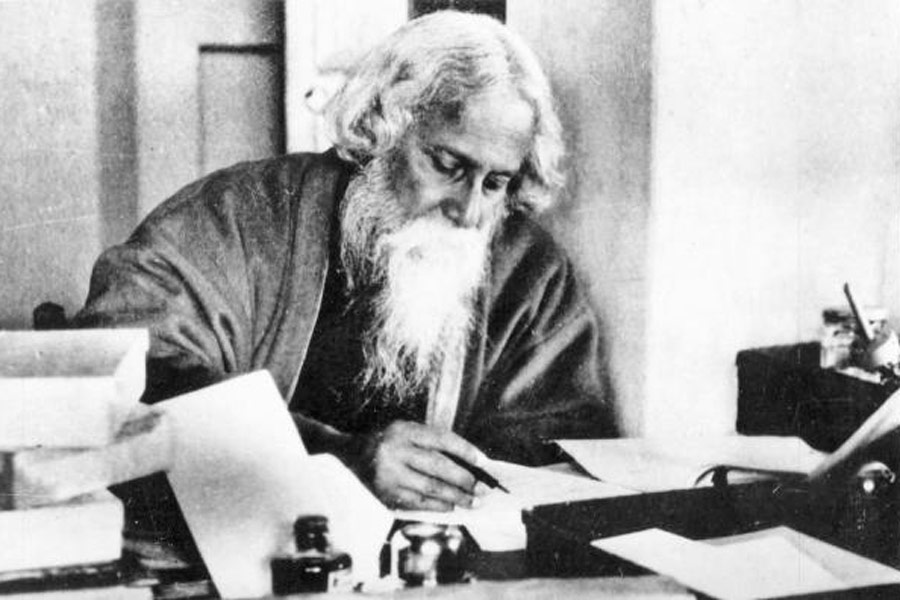

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফাইল চিত্র।

বিশ্বজিৎ রায়

কী ভাবে আমরা ‘এখন’ রবীন্দ্রনাথকে পড়তে পারি? সত্যি কি আমাদের ‘এখন’ রবীন্দ্রনাথের দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন আছে? দুটো প্রশ্নই রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আগেও উচ্চারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দিন গিয়েছে, এমন কথা প্রগতিশীল নবীনদের মুখে কেউ কেউ বলেছেন সে খবর পেয়ে জীবৎকালেই প্রাজ্ঞ প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ ছেলেমানুষের মতো অভিমানও করেছেন। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ, কোনও বিশেষ প্রশ্নকে নির্বিশেষ দার্শনিক জিজ্ঞাসার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অভিমানের তাৎক্ষণিক সাম্প্রতিককে অতিক্রম করে ছোট ব্যক্তিগত বিষয়-আশয়কে বড়র দিকে ঠেলে দিতেন তিনি।

দু’টি প্রশ্নই ‘বর্তমান’ সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই প্রশ্ন দু’টি সে কালের কিংবা এ কালের বর্তমানে ফিরে ফিরে আসে। এখন কী কাজে লাগবে এ প্রশ্নের সঙ্গে আশু প্রয়োজন মেটানোর উপযোগবাদী ভাবনার যোগ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বর্তমানকে ঘিরে উঠে আসা এই বিশেষ প্রশ্নের এক রকম উত্তর দিয়েছিলেন তাঁর পরিণত পর্বের শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থে। ঊনচল্লিশ সংখ্যক কবিতায় বর্তমান কালের ভয়ঙ্করত্বের ছবি এঁকেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন, “বর্তমান চায় বর্তিয়ে থাকতে।/ সে চাপাতে চায়/ তার সব বোঝা তোমার মাথায়,/ বর্তমান গিলে ফেলতে চায়/ তোমার সব-কিছু আপন জঠরে।/ তার পরে অবিচল থাকতে চায়/ আকণ্ঠপূর্ণ দানবের মতো/ জাগরণহীন নিদ্রায়।/ তাকেই বলে প্রলয়।” প্রথমে এক বার পড়লে মনে হবে এ বুঝি রবীন্দ্রনাথের বেশি-বেশি ভাবনা। নিতান্ত ভাববাদী উচ্চারণ। বর্তমানকে ‘আকণ্ঠপূর্ণ দানব’ বলা কি ঠিক? তার পরে এই ‘জাগরণহীন নিদ্রা’ শব্দবন্ধই বা কেন? কেনই বা প্রলয়ের মতো কঠিন একটা শব্দ? বর্তমানের কথা কি ভুলে গেলে চলে! এখনকার দায়-দায়িত্ব প্রয়োজন না মেটালে বেঁচে থাকার অর্থই বা কী? বেঁচে থাকাও কি সম্ভব!

একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ বর্তমানকে অস্বীকার করছেন না, কিন্তু বর্তমান প্রয়োজনের সর্বগ্রাসী চাহিদা সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। প্রযুক্তি-নির্ভর মানুষ যখন এই পৃথিবীর যাবতীয় কিছু তার বর্তমানের বেঁচে থাকার জন্য ব্যবহার করে ফুরিয়ে ফেলতে চায়, তখন সে তো ‘আকণ্ঠপূর্ণ দানব’ই হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দাপট ক্রমে-ক্রমে বিগত কয়েক দশক ধরে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে তা তো সবই এখনই গিলে খেতে চায়। তারই পরিণামে উচ্চফলনশীল চাষের সূত্রে হারিয়ে গেছে ধানের বিপুল বৈচিত্র। জমির উর্বরাশক্তি হঠাৎ বৃদ্ধি করে ক্রমে সে জমিকে নিষ্ফলা হওয়ার দিকে এগিয়ে দিয়েছি আমরা। এই যে ‘অ্যানথ্রোপসিন’ নিয়ে এত কথা আর চিন্তায় নিমজ্জিত ইতিহাসবিদ থেকে বিজ্ঞানী, তাঁদের মূল কথা তো এই— বর্তমানের আশু প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমরা প্রকৃতির উপর এমন অত্যাচার করেছি যে, তার চরিত্র যাচ্ছে বদলে, আর সে বদল প্রলয়ঙ্কর। এই পৃথিবীকে বর্তমানের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কাজে লাগাতে গিয়ে তার সামর্থ্যকে পুনর্নব করে তোলার সম্ভাবনাকে সময় দিতে চাইনি আমরা।

এ যেন সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের গল্পের পুনরাবৃত্তি। রোজ একটা করে সোনার ডিমে লোভী মানুষের মন ভরেনি। আবার পরের দিন একটা সোনার ডিম পাব, এ অপেক্ষা সয়নি। সে বর্তমানে ‘বর্তিয়ে’ থাকতে চেয়েছে। তাই হাঁসের পেট কেটে মুহূর্তেই বাইরে আনতে চেয়েছে রাশি রাশি সোনার ডিম। ফলে হাঁস গিয়েছে মরে। শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে নিঃস্ব করে দিয়ে যে ব্যবস্থা তাকে বর্তমানের মুনাফা উপার্জনের কাজে লাগাতে চায় সে তো শ্রমিকটিকে মেরেই ফেলে, এই চাহিদাসর্বস্ব বর্তমানের হাতে যে ভয়ঙ্কর মৃত্যু তাকেই তো রবীন্দ্রনাথ বলতে চাইছেন প্রলয়। চাইলে এই নিঃস্ব করে দেওয়া চাহিদাসর্বস্ব বর্তিয়ে থাকার ‘দুর্নীতি’র প্রসঙ্গকে হয়তো মিলিয়ে পড়াও চলে কার্ল মার্ক্সের ‘ইরেপারেবল রিফ্ট ইন দি ইন্টারডিপেন্ডেন্ট প্রসেস অব সোশ্যাল মেটাবলিজ়ম’-এর ভাবনার সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ একে বলেছিলেন ‘জাগরণহীন নিদ্রা’। খুব বেদনার সঙ্গে ঠাট্টা করেই হয়তো লিখেছিলেন এ কথা। বর্তমানের চাহিদায় বুঁদ হয়ে এমন ভাবে না-জেগে ঘুমিয়ে আছি আমরা যে বুঝতেও পারছি না, প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রের মধ্যবর্তী ক্ষয়পূরণের নিজস্ব চক্রটিকে নষ্ট করে ফেলছি। যখন হঠাৎ ঘুম ভাঙবে বর্তমানের, তখন প্রলয় এসেই পড়েছে। তা হলে কী উপায়? এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রের ছবিও এঁকেছিলেন, লিখেছিলেন “এই অনন্ত অচঞ্চল বর্তমানের হাত থেকে/ আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি,/ অন্তহীন নব নব অনাগতে।” অন্তহীন নব নব অনাগতে যাওয়ার উপায় একটাই, ‘কোনও গর্তে আটক থাকতে’ দেওয়া যাবে না। জীবন তো ক্ষয় ছাড়া হয় না, জীবনে মৃত্যুও রয়েছে। পরিবর্তনও অনিবার্য। সে সব জেনে-মেনেই এগিয়ে যাওয়া চাই— বর্তমানের বর্তিয়ে থাকার লোভের গর্তে আটকে গেলেই কিন্তু প্রলয় অবশ্যম্ভাবী।

রবীন্দ্রনাথের এই বলে দেওয়া পথেই রবীন্দ্রনাথের লেখাপত্র বিচারের একটা নির্দেশ হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের লেখাপত্র বিচার করার নানা পদ্ধতির মধ্যে দু’টি অভিমুখ তাঁর সমকাল থেকেই বেশ প্রবল। এই অভিমুখ দু’টির মধ্যে কোথাও একটা যোগসূত্র রয়েছে। একটি ধারায় রবীন্দ্রনাথ গুরুদেব স্বরূপ। তাঁকে ও তাঁর রচনাকে এমন পারম্য দেওয়া হয় যে ধরেই নেওয়া হয় তিনি ভগবানের মতো— ধ্রুব ও নির্ভুল। জগৎসংসারের সব কিছুর সমাধান তাঁর কথায় খুঁজে পাওয়া যাবে। এমন করে ভাবেন যাঁরা, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ও রবীন্দ্ররচনাকে দেশ-কালের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চান। দেশ-কালের ঊর্ধ্বে স্থাপন করলে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা বদল ও বাঁককে গুরুত্ব দেওয়ার আর প্রয়োজন নেই। ধরেই নেওয়া যায় তিনি প্রথমত ও শেষ পর্যন্ত এক ও অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ। এই এক ও অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা মাঝে-মাঝে সমকালীন নানা ঘটনার আবর্তে স্থাপন করেন, তাঁর কাছ থেকে বাণী প্রার্থনা করেন। এই রবীন্দ্রপারম্যবাদী ধারাটির বাইরে সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচকরা আর একটি ধারা তৈরি করতে সচেষ্ট। তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও একটি সামাজিক অভিঘাতের সূত্রে রবীন্দ্ররচনার দিকে অগ্রসর হতে চাইছেন। বুঝতে চাইছেন, সেই তৎকালীন কিংবা সাম্প্রতিক সামাজিক সঙ্কটের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনা ও ভাবনার দিকে গেলে কোনও বোঝাপড়া সম্ভব কি না! দু’ক্ষেত্রেই খেয়াল করলে দেখা যাবে, দু’রকম ভাবে স্থির অপরিবর্তনীয় এক কেন্দ্রকে গড়ে তুলতে চাইছেন তাঁরা। একটি পদ্ধতিতে কেন্দ্রে রয়েছেন অবিচল অচঞ্চল রবীন্দ্রনাথের ধারণা, অন্য পদ্ধতিতে কেন্দ্র দখল করেছে তৎসাময়িক সামাজিক সঙ্কট। এই দুই অচল কেন্দ্রই যেন এক রকম করে রবীন্দ্রনাথের লেখাপত্রকে আটকে রাখছে বর্তমানের গর্তে। একটি ভাবনা বলছে রবীন্দ্রনাথ পরম, চিরবর্তমান। অন্য ভাবনাটি বলছে যে, কোনও সাম্প্রতিক বিপদের সূত্রে বা সামাজিক সঙ্কটের সূত্রে রবীন্দ্রনাথকে বাজিয়ে দেখতে হবে— সাম্প্রতিক বিপদটাই মুখ্য।

এই দুই পাঠ-পদ্ধতিই একটি বিষয়কে অস্বীকার করছে। কবিতাটিতে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, “মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,/ জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।/ তার ছন্দ আমার হৃৎস্পন্দনে,/ আমার রক্তে তার আনন্দের প্রবাহ।/ বলছে সে, ‘চলো চলো;/ চলো বোঝা ফেলতে ফেলতে,/ চলো মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে/ আমারি টানে, আমারি বেগে।” এ কথাগুলো বলতে সাহস লাগে। রবীন্দ্রনাথকে ধ্রুব ভেবে আঁকড়ে ধরে থাকার দরকার নেই, বর্তমানের সমস্যাকে একমাত্র ভেবে সে দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের দিকে আসার দরকার নেই। যা দরকার তা হল রবীন্দ্ররচনা ইচ্ছেমতো বার বার পড়া। সে পড়ায় এক অর্থের এক তাৎপর্যের মৃত্যু হতে পারে, আবার কোনও এক পড়ায় জেগে উঠতে পারে আর এক রকম অর্থের তাৎপর্য। এই যে বার বার পড়ার আনন্দ, বর্তমানের কোনও একটি প্রয়োজনে বা একটি অর্থ বার করে আনার দরকারে রবীন্দ্রনাথকে নিঃশেষ করে না ফেলা— তা-ই কিন্তু এক অর্থে বাঁচিয়ে রাখতে পারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। সেখানে কোনও অর্থের মৃত্যু ও ক্ষয় যেমন অনিবার্য, তেমনই কোনও কোনও অর্থের পুনর্নবীকরণ সম্ভব। আর তা সম্ভব হচ্ছে বর্তমানের প্রয়োজনে কিংবা ধ্রুবত্বের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে নিঃস্ব করে না ভাবার, নিঃস্ব করে না ফেলার ফলেই।

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy