আর কত দিন স্বদেশবাসীর থেকে অপমান সহ্য করবেন?

এক রাজনৈতিক দল ভারতের জাতীয় সঙ্গীতকে ব্রিটিশ বন্দনার গান হিসাবে অপপ্রচার করছে। বাইশে শ্রাবণে লিখছেন দেবোত্তম চক্রবর্তীএ বঙ্গে রবীন্দ্রদূষণের ধারাটি বাংলাদেশের চেয়ে কম-বেশি চল্লিশ বছরের পুরনো। ১৯৪৮ সালে ভবানী সেন ‘রবীন্দ্র গুপ্ত’ ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম ‘বুর্জোয়া’ কবি বিশেষণে ভূষিত করেন।

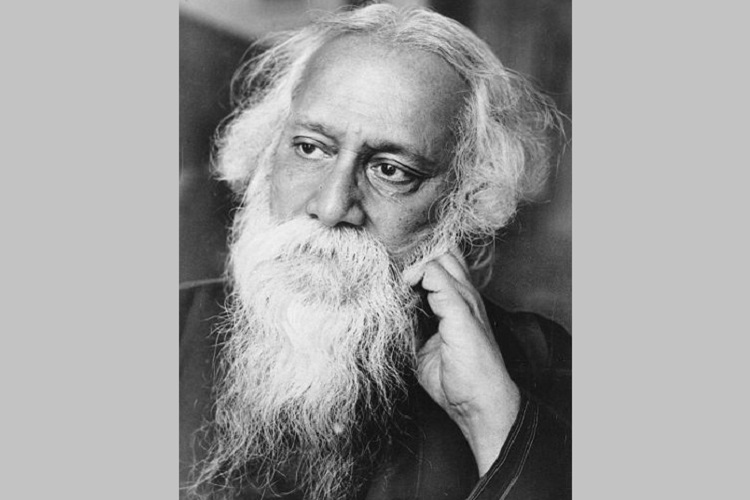

ছবি: আনন্দবাজার আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত।

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের ‘উত্তরাধিকার’ পত্রিকার চতুর্দশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রয়াত অধ্যাপক আহমদ শরীফ ‘রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র-মূল্যায়ন’ নামক একটি প্রবন্ধে মূল্যায়নের নামে প্রথম রবীন্দ্রদূষণের কাজে নামেন। আহমদ শরীফের প্রবন্ধের ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ করেন হায়াৎ মামুদ। ওই পত্রিকার পরের সংখ্যায় একই শিরোনামের লেখায় তিনি আহমদ শরীফের রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রহননের প্রয়াস বলে অভিহিত করেন। পাশাপাশি, আহমদ শরীফের রচনাটিকে সৈয়দ শামসুল হক চিহ্নিত করেন ‘রবীন্দ্রনাথের জন্মের একশো পঁচিশতম বার্ষিকীতে বাংলাদেশে আমাদের সবচেয়ে কলঙ্কিত কাজ’ বলে।

এ বঙ্গে রবীন্দ্রদূষণের ধারাটি বাংলাদেশের চেয়ে কম-বেশি চল্লিশ বছরের পুরনো। ১৯৪৮ সালে ভবানী সেন ‘রবীন্দ্র গুপ্ত’ ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম ‘বুর্জোয়া’ কবি বিশেষণে ভূষিত করেন। পরবর্তী কালে গোপাল হালদার, সুশোভন সরকার প্রমুখ বামপন্থী চিন্তাবিদ রবীন্দ্র-সাহিত্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেও অকারণ রবীন্দ্রবিদ্বেষের ধারাটির সমূলে উৎপাটন সম্ভব হয়নি। দুঃখের কথা, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। তাই আজও এক দল মানুষ মাঝে মধ্যেই নিঃসংশয়ে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতকে পঞ্চম জর্জের বন্দনাগীতি বলার হাস্যকর বিতর্কটিকে খুঁচিয়ে তোলেন।

১৯১০ সালে প্রকাশিত হয় ‘গোরা’। উপন্যাসের ৭৬তম অধ্যায়ে গোরা বলে ‘‘আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত। ... আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই, ... যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেরই দেবতা।’’ একই বছর জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত ‘ভারততীর্থ’ কবিতা (১৮ আষাঢ় ১৩১৭)। গোরা উপন্যাসে এবং ভারততীর্থ কবিতায় যে বাণী প্রকাশিত হয় সেই বাণীই সঙ্গীতের রূপ ধরে প্রকাশিত হয় ‘জনগণমন’তে, যেখানে ভারতবর্ষের দেবতাই ‘ভারতভাগ্যবিধাতা’, পঞ্চম জর্জ নন।

১৯১১ সালের ২৭ ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশনে জনগণমন প্রথম গাওয়া হয়। ওই বছরের মাঘ মাসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গানটির নাম দেওয়া হয় ‘ভারতবিধাতা’ এবং তার নীচে ‘ব্রহ্মসংগীত’ হিসেবে গানটির পরিচিতি দেওয়া হয়। গানটি ১৯১৪ সালে ‘ধর্মসংগীত’ নামক পুস্তকে প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। পরে গীতবিতানে গানটি ‘স্বদেশ’ পর্যায়ভুক্ত হয়। সেই অর্থে এটি যুগপৎ জাতীয়সঙ্গীত এবং ব্রহ্মসংগীত। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ‘বেঙ্গলী’ কাগজে ২৮ ডিসেম্বর লেখা হয়— ‘‘The proceedings commenced with a patriotic song composed by Babu Rabindranath Tagore, the leading poet of Bengal…’’। কংগ্রেসের সরকারি রিপোর্টে লেখা হয় যে ২৭ ডিসেম্বর ‘‘The proceedings commenced with a patriotic song composed by Babu Rabindranath Tagore.’’। অথচ, ২৮ ডিসেম্বরের ‘ইংলিশম্যান’ কাগজের প্রতিবেদনে কোনও এক গূঢ় কারণে এ বিষয়ে লেখা হয় — ‘‘The proceedings opened with a song of welcome to the King Emperor, specially composed for the occasion by Babu Rabindranath Tagore…’’। ইংলিশম্যানের এই প্রতিবেদনই জনগণমন নিয়ে অপবাদের উৎসস্থল।

যদিও এই অপবাদ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯১৭ সালের কলকাতা-কংগ্রেসের অধিবেশনের রিপোর্ট করতে গিয়ে ৩০ ডিসেম্বর ১৯১৭ সালে ‘স্টেটসম্যান’ লেখে— ‘‘A national song composed by Sir Rabindranath Tagore having been sung the following resolution was moved.’’। অর্থাৎ, ১৯১১ সালে ‘ইংলিশম্যান’ ও ‘স্টেটসম্যান’-এর মতে যা ছিল ‘রাজভক্তি’র গান, তাই রাতারাতি ‘দেশভক্তি’র গানে রূপান্তরিত হয়!

এই গানটি রচনার উপলক্ষ সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পুলিনবিহারী সেনকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ নভেম্বর লেখেন— ‘‘রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান্ আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, এই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন-অধিনায়ক গানে সেই ভারত ভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক। সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনো ক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক্, বুদ্ধির অভাব ছিল না।’’ শুধু পুলিনবিহারী সেনকেই নয়, জনগণমন বিষয়ে ২৯ মার্চ ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ সুধারাণী দেবীকেও লেখেন— “শাশ্বত মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের রথযাত্রায় চিরসারথি বলে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।”

আর কত দিন স্বদেশবাসীর কাছ থেকে এই অপমান সহ্য করবেন রবীন্দ্রনাথ? (উদ্ধৃতির মধ্যে বানান অপরিবর্তিত)

আমঘাটা শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক

-

এক বছর আগে হারিয়েছে, সেই মোবাইলই রেভান্নার বিরুদ্ধে ‘তুরুপের তাস’! তন্ন তন্ন করে খুঁজছে পুলিশ

-

শেষ দফায় আতঙ্ক ভাঙড়ে! সিপিএম কর্মীদের ভোট দিতে বাধা, অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

-

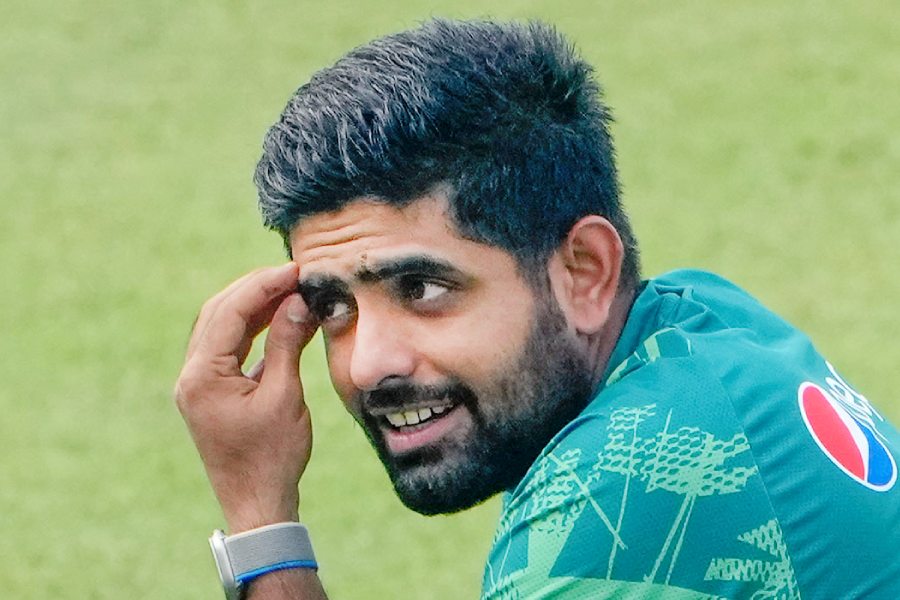

‘এই দলের সর্বনাশ করে দিয়েছে’, বিশ্বকাপে বাবরদের নিয়ে খুশি নন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার

-

ক্রিকেট থেকে দূরে, তিন মাস কেন মাঠে নামেননি? জানালেন ইংরেজ ক্রিকেটার

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy