১৯৭৮ সালের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় বারোমাস পত্রিকা। তার ঠিক আগের বছরেই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে বড় রকমের রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে গেছে। বিপুল প্রত্যাশা জাগিয়ে রাজ্যে বামফ্রন্ট আর কেন্দ্রে প্রথম অ-কংগ্রেসি সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ষাটের দশকের শেষ থেকে সত্তরের অনেকটা জুড়ে যে উত্তাল সময় চলেছিল, সেই টালমাটাল রাজনীতি পেরিয়ে রাজ্যের মানুষ যেন একটু সুস্থিতির স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। বাম আমলের সেই শুরুর দিকে সরকারি বামাদর্শের পাশাপাশি নানা ধরনের বামপন্থী ও উদারবাদী চিন্তা বাঙালির মননচর্চায় পরিব্যাপ্ত ছিল। সেই নিবিড় চর্চার প্রকাশ দেখা যেত ইংরেজির পাশাপাশি বিভিন্ন বাংলা সাময়িক পত্রিকার পাতায়, সাধারণ ভাবে যাদের ‘লিটল ম্যাগাজ়িন’ বর্গে ফেলা হত— যদিও চরিত্র ও ওজনের বিচারে তাদের মধ্যে মিলের থেকে অমিলই ছিল বেশি। কিন্তু বারোমাস এদের থেকে যেন স্বভাবতই স্বতন্ত্র। ১৯৭৮-এ কলামন্দিরে শেষ বারের মতো শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় রাজা অয়দিপাউস অভিনীত হয় পর পর দু’দিন। দু’দিনই হাউসফুল। শম্ভু মিত্রের উৎসাহ ও সৌজন্যে টিকিট বিক্রির সমস্ত টাকা বারোমাস-কে দান করা হয়।

এক দিকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রকাশিত ও প্রচারিত জনপ্রিয় সাহিত্য সাপ্তাহিক আর অন্য দিকে অতিগম্ভীর দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে ঠাসা অব্যবসায়িক ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক পত্রিকা, যাদের অধিকাংশেরই প্রকাশকাল উদ্দিষ্ট সময়ের নিয়মে আবদ্ধ থাকত না। পত্রপত্রিকার জগৎটি তখন মোটামুটি এ রকম ছিল। এই দুইয়ের মাঝামাঝি এমন কিছু কি ভাবা যায়, যেখানে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে সমসাময়িক এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে গভীর বিশ্লেষণমূলক রচনা থাকবে, যা পাঠকের চিন্তা উস্কে দেবে? প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অশোক সেন তাঁর বন্ধু ও সহযোগীদের সঙ্গে বিস্তর আলোচনা করে ঠিক করলেন, এমন একটি পত্রিকা মাসিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বারোমাস মাসিক পত্রিকা হিসাবে বেরিয়েছিল পাঁচ বছর। তার পর প্রায় বন্ধ হতে হতে বছরে দু’টি সংখ্যা বেরোতে লাগল, ১৯৯৮ সাল থেকে হয়ে গেল বার্ষিক পত্রিকা। নির্বাচিত সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডটিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের চমৎকার ভূমিকায় গোড়ার ইতিহাসটি বিবৃত আছে। যাঁরা শুধু এখানে আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডটি সংগ্রহ করবেন, তাঁদের সেই গোড়ার কথাটি অজানা থাকবে। দু’টি খণ্ডই সম্পাদনা করেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং রুশতী সেন। একটি বিশেষ নীতি মেনে তাঁরা প্রবন্ধগুলি বেছেছেন সঙ্কলনের জন্য। নামী প্রাবন্ধিকদের অনেক প্রবন্ধই বারোমাস-এ প্রকাশিত হওয়ার পরে অন্যত্রও প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকরা সে প্রবন্ধগুলি এ সঙ্কলনে রাখেননি। শুধু সেগুলিই রাখা হয়েছে যা অন্য কোথাও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই নীতিও সঙ্কলনটিকে অনন্যতা দিয়েছে।

বারোমাস নির্বাচিত সংকলন ২

সম্পাদনা: পার্থ চট্টোপাধ্যায়,

রুশতী সেন

৬৫০.০০

দে’জ়

বারোমাস-এর বিষয় এবং লেখক-বৈচিত্র অবাক করে দেওয়ার মতো। এক দিকে যেমন রয়েছে ‘ঙ ধ্বনি’ নিয়ে প্রবাল দাশগুপ্তের গভীর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা, আবার রয়েছে ক্রিকেট নিয়ে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণাত্মক রচনা। যে বিষয়ই হোক না কেন, বিষয়বস্তুতে লেখকের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। সঙ্গীত বিষয়েই প্রবন্ধ রয়েছে বেশ কয়েকটি, যার প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসু পাঠকের চিন্তা উস্কে দেবেই। যেমন অর্থনীতির যশস্বী অধ্যাপক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ আমির খানের সঙ্গীত নিয়ে। ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের পরম্পরায় আমির খানের নিজস্বতাকে আশ্চর্য গদ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। পুরনো বাংলা গান প্রসঙ্গে শচীনকর্তা, কালীপদ পাঠক, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, তারাপদ চক্রবর্তীদের নিয়ে রাজ্যেশ্বর মিত্রের অনবদ্য স্মৃতিচারণ। বাংলাদেশে বিভিন্ন আমলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গ্রহণ-বর্জনের ইতিবৃত্ত লিখেছেন সনজীদা খাতুন। অবাক হতে হয়, শুধু রবীন্দ্রগানকে আঁকড়ে ধরে থেকেছেন ও-পারের কতশত মানুষ নানা রাজনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে। সমীর দাশগুপ্তের ‘তর্ক-বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ: একটি দৃষ্টান্ত’ সঙ্গীতে সুর ও ভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার রায়ের যে দীর্ঘ বাক্যালাপ হয়েছিল, যা তীর্থঙ্কর-এ লিপিবদ্ধ আছে, তার একটি অনবদ্য বিশ্লেষণ। তর্কে অতিমাত্রায় অ্যানালজি এনে ফেলে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর যুক্তির ফাঁক ভরতেন, তা এই কথোপকথনে স্পষ্ট। সমীর লিখছেন, “[রবীন্দ্রনাথের মধ্যে] তর্ক-মীমাংসার ব্যাপারে বিষয়মুখিতার তুলনায় ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে জিতিয়ে দেওয়ার একরোখামিই অনেক সময় দেখা যায় প্রবলতর।” পাঠক যদি ফিরে গিয়ে ‘রবীন্দ্র-দিলীপ সংবাদ’ পড়েন, এ কথাটি মনে হবেই।

অনেক রচনাতেই যে-হেতু মৌলিক ও ব্যতিক্রমী কিছু বক্তব্য জোরালো ভাবে উপস্থিত থাকত, পাঠক ভিন্নমত হবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানেই না থেমে তাঁরা কলম নিয়ে বসে পড়তেন তর্কে। সে সব ছাপা হত পরের সংখ্যায়। সঙ্কলনে তেমন কিছু তর্ক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন পঙ্কজ মল্লিকের জনপ্রিয়তা নিয়ে লেখক সুভাষ চৌধুরীর তিন পৃষ্ঠার রচনার পর পাঁচ পাতা জুড়ে রয়েছে অন্যদের প্রতিক্রিয়া। সুভাষবাবু লিখেছেন, “পঙ্কজবাবুর গায়কী যথার্থ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঘরানার গায়কী থেকে কিছু স্বতন্ত্র। স্বরক্ষেপণ, উচ্চারণ, সুরের অলঙ্কার বর্জন, কণ্ঠেকম্পমান ধ্বনি ব্যবহার, এমনকি গানের সুরেও স্বাধীনতা নেওয়ার প্রসঙ্গগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ধারার গানে বলিষ্ঠতার প্রকাশ যতটা ঠিক, ততটাই অভাব আছে সুচারুতার।” এমন মন্তব্যের পর পত্রাঘাত না এসে যায়!

অশোক সেনের ‘ভিনদেশী প্রশস্তি’ এডওয়ার্ড জন টমসন আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জটিল সম্পর্ক নিয়ে। মিশনারি টমসন বাঁকুড়া কলেজে পড়িয়েছেন ১৯১০ থেকে ১৯২৩। রবীন্দ্র-কবিতার বিশ্লেষণ নিয়ে প্রথম ইংরেজি বই লিখবেন স্থির করলেন রবীন্দ্র-গুণমুগ্ধ টমসন। আর সেটাই তাঁর কাল হল। বই বেরোলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিরূপ হলেন টমসনের উপর। রবীন্দ্রভক্তরা তো তুলোধোনা করলেন। এডওয়ার্ড টমসনের পুত্র প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ই পি টমসন পিতার রচনাদি চিঠিপত্রে ডুব দিয়ে এ বিষয়ে একটি চমৎকার বই লেখেন, যা ১৯৯৩-এ প্রকাশিত হয় এলিয়েন হোমেজ শিরোনামে। টমসন-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কের টানাপড়েনের কারণ খুঁজেছেন ই পি। অশোক সেন সেই ভাষ্যের সঙ্গে অন্য নানা সূত্র যুক্ত করে এই খোঁজকে আরও ঠেলে নিয়ে গিয়েছেন। রচনাটি পড়লে এক দিকে যেমন এলিয়েন হোমেজ পড়ার আগ্রহ হবেই, অন্য দিকে টমসনের আন্তরিকতা সত্ত্বেও তাঁকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অসন্তোষের কারণ জানার জন্য কৌতূহল উস্কে দেবে।

এক-একটি রচনার সঙ্গে কতটা চিন্তা, আবেগ ও পরিশ্রম জড়িয়ে থাকে, তা সেগুলি পড়লেই বোঝা যায়। যেমন নফর কুণ্ডু (নিরঞ্জন সেনগুপ্ত) তাঁর স্কুলছাত্রছাত্রীদের কাছে পরশুরামের ‘জাবালি’ পাঠের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। তাঁর পড়ানোর কথা ইতিহাস। “শুধু ইতিহাসের সাহায্যে ইতিহাসের প্রাণসম্পদকে সম্পূর্ণ ধরা যায় বলিয়া আমার মনে হইত না। তাই আমাদের ইতিহাসের ক্লাসের অনেকটা সময়ই সাহিত্য পাঠে কাটিয়া যাইত।” ‘জাবালি’ কেন? কারণ “জাবালিকে তাঁহার নাস্তিবাদী বিশ্বাসের জন্য বহু উৎপাত সহ্য করিতে হইয়াছিল।”

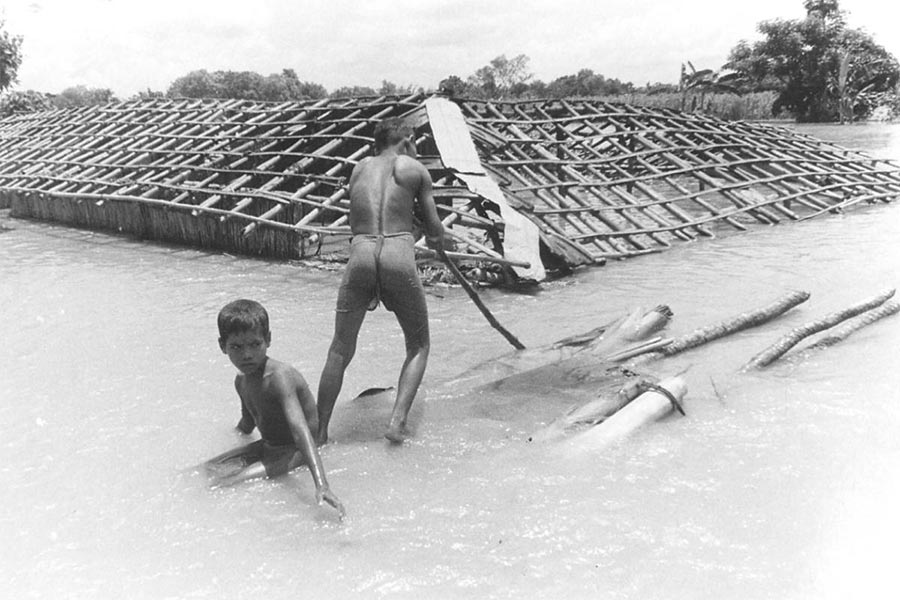

পরের দিকের বারোমাস-এর সম্পাদকীয়র অভিনবত্বের উল্লেখ না করলেই নয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কলমে এক-একটি মজাদার ছড়া থাকত সম্পাদকীয়র জায়গায়। পরে রঙ্গন চক্রবর্তী এবং স্থবির দাশগুপ্তও কয়েকটি ছড়া লেখেন। বারোমাস-এর আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান এর বিশেষ ক্রোড়পত্রগুলি। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮-এ যে ভয়াবহ বন্যা হয় তা নিয়ে বারোমাস-এর প্রথম ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয় ওই ১৯৭৮ সালেই। ‘পশ্চিমবঙ্গে বন্যা’ সংখ্যাটি সব বিক্রি হয়ে গেলে ক্রোড়পত্রটি আবার আলাদা করে তিন হাজার কপি ছাপতে হয়েছিল বিপুল চাহিদার জন্য। ভাবা যায়! আলোচ্য সঙ্কলনে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তেমনই আর একটি ক্রোড়পত্র ‘ধনতন্ত্রের শক্তি আর মায়া’, ১৯৯৫-এ প্রকাশিত। পরিপ্রেক্ষিতটা ছিল বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতনের সঙ্গে পুঁজিবাদেই ‘ইতিহাসের সমাপ্তি’— ফুকুয়ামার এই প্রত্যয়ী ঘোষণা। সব মিলিয়ে বারোমাস নির্বাচিত সংকলন এমনই এক গ্রন্থ যার যে কোনও পৃষ্ঠা খুললেই খানকয়েক ঝকঝকে মননসমৃদ্ধ নতুন কথা মিলবেই।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)