“বহুদিন ধরেই দেখছি যে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করাটা সহজ, অনেক কবিতা ও গল্প লেখা হয়, কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। সুতরাং এখানে প্রবন্ধের মূল যে বিষয়, অর্থনীতি, সেটা যে বাংলাতে ভালই আলোচনা করা সম্ভব তার একটা উদাহরণ আমি রাখার চেষ্টা করব।” ২০১৯ সালের অশোক রুদ্র স্মারক বক্তৃতার গোড়ায় এই কথাগুলো বলেছিলেন অধ্যাপক প্রণব বর্ধন। গোটা বই জুড়েই তিনি বহু উদাহরণ পেশ করেছেন— বাংলা ভাষায় অর্থনীতি (বা সমাজ, রাজনীতি) বিষয়ক প্রবন্ধকে কী ভাবে সুখপাঠ্য করে তোলা যায়, তার উদাহরণ।

আলোচ্য বইটি প্রণববাবুর বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধ, বক্তৃতা, এবং সাক্ষাৎকার ইত্যাদির সঙ্কলন। লেখাগুলি চারটি ভাগে বিভক্ত— রম্যরচনা; ভারতীয় সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি; পশ্চিমবঙ্গের হাল; এবং বামপন্থার ভূতভবিষ্যৎ। সেই ভাগ ধরেও লেখাগুলি পড়া সম্ভব; আবার, প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে বিভিন্ন মাপের লেখায় কী ভাবে এক উদার, বহুত্ববাদী ভারতীয়ের নিজস্ব বিশ্বাসগুলি বেরিয়ে এসেছে, নিবিড় পাঠে সেই সন্ধানও মিলতে পারে।

১৯৮৬ সালে লেখা ‘দাসদাসী ও আমরা’ শীর্ষক লেখাটিতে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, তথাকথিত উদার পরিবারের পরিসরে গৃহ পরিচারক বা পরিচারিকাদের প্রতি অসহ বৈষম্য কী ভাবে সম্পূর্ণ ‘স্বাভাবিক’ হয়ে উঠেছে, সে কথা লিখতে লিখতেই প্রণববাবু অবতারণা করেন একটি গল্পের। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে সদ্য চিনফেরত এক অধ্যাপককে পার্টি অফিসে নিমন্ত্রণ করে তাঁর কাছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মোদ্দা কথাটা জানতে চেয়েছিলেন এক জাঁদরেল বামপন্থী নেতা। অধ্যাপক বলেছিলেন, “আপনাদের দলের অফিসের চাকরটি, যে খানিকক্ষণ আগে আমাদের চা দিয়ে গেল, এখন বাইরে বসে অপেক্ষা করছে, কখন বাবুদের মিটিং ভাঙবে, তারপর তালা দিয়ে বাড়ি যাবে সে, মাও চাইছেন যে আপনারা তাকেও এই আলোচনার মধ্যে ডেকে আনুন, এমন বিষয়ে আলোচনা করুন, যাতে সেও সমান অংশগ্রহণ করতে পারে।” ভারতীয় বামপন্থীদের ব্যর্থতা বিষয়ে ২০১৩ সালের অন্য একটি লেখায় প্রণববাবুর মন্তব্য, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিককে তাঁরা সংগঠিতই করতে পারেননি— “সচরাচর ভারতের বামপন্থী ভাবনা শ্রমিক আন্দোলনের ভিতরকার (বিশেষ করে সংগঠিত আর অসংগঠিত শ্রমিকদের) দ্বন্দ্বগুলোকে এবং অসংগঠিতদের বিশেষ ধরনের জরুরি সাংগঠনিক প্রয়োজনগুলোকে ধামাচাপা দিয়েই চলে।”

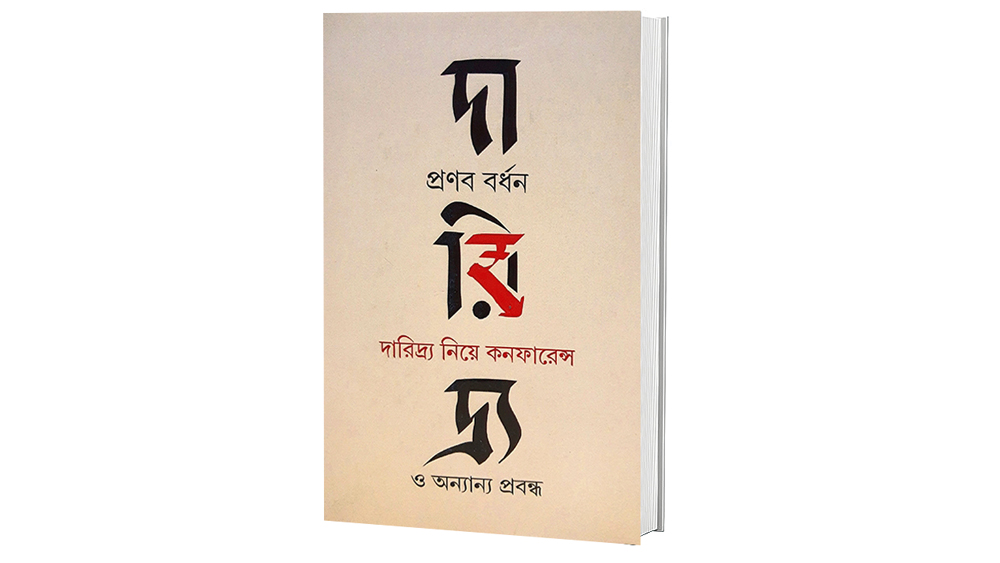

দারিদ্র্য নিয়ে কনফারেন্স ও অন্যান্য প্রবন্ধ

প্রণব বর্ধন

৫০০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স

বাম আমলের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের সঙ্গে এক কথোপকথনে (২০০৯) প্রণববাবু বলেছেন, “আমি নিজেকে এখনও সমাজবাদী বলে মনে করি। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রতিযোগিতামূলক বাজার খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।” প্রণববাবুর ভাবনা কোন পথে চলে, এই স্বীকারোক্তিটি তার নির্দেশক।

নিরুপম সেনের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে বলছেন, যাঁদের জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, তাঁদের ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা থোক টাকা দেওয়ার পরও জমিতে গড়ে ওঠা শিল্পসংস্থার শেয়ার দিয়ে একটি তহবিল গঠন করুক সরকার, এবং তার থেকে প্রতি মাসে সেই কৃষকদের একটা পেনশন দেওয়া হোক। প্রায় আড়াই দশক আগে, ১৯৮৫ সালে লেখা ‘প্রাপ্তিযোগের রাজনীতি ও বামপন্থার ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক লেখায় শিল্পক্ষেত্রে মজুরির প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, “পারিশ্রমিকের কাঠামোকে পুনগর্ঠিত করে আমরা যদি বলি সবার জন্য একটি ন্যূনতম মজুরির উপর বাকি পাওনা কোম্পানির, নীট আয়ের (অর্থাৎ ন্যূনতম মজুরি, কাঁচামাল ও রসদ সংক্রান্ত খরচ বাদ দিয়ে বাকি আয়ের) এক ভগ্নাংশ হিসাবে বিতরিত হবে, তবে কোম্পানির আয়বৃদ্ধিতে এবং খরচ কমানোর দিকে শ্রমিকদের উৎসাহ বাড়বে।” ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, ভিন্ন সময়ে করা দু’টি মন্তব্যের মধ্যে যোগসূত্র বাজার ও সাধারণ মানুষের অন্তর্বর্তী পরিসরে রাষ্ট্রের ভূমিকা। যাঁদের শ্রম বা জমির ওপর দাঁড়িয়ে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করবে, সেই মুনাফা থেকে তাঁরা যেন বাদ না পড়ে যান, তা নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। তার জন্য পাইকারি হারে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রয়োজন নেই, শিল্প পরিচালনার প্রতিটি ধাপে রাষ্ট্রীয় খবরদারিরও প্রয়োজন নেই।

আজকের অতিমারি-বিধ্বস্ত সময়ে রাষ্ট্রের এই ভূমিকা নিয়ে অধ্যাপক বর্ধন কী ভাবছেন, জানতে কৌতূহল হয়। মার্চের শেষ থেকে ভারতের হাইওয়েগুলোতে ঘরে ফিরতে মরিয়া যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঢল নেমেছিল, তাঁরা যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন ধরনের শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে। কিন্তু, সেই উৎপাদন থেকে অর্জিত মুনাফায় কোনও অধিকার ছিল না তাঁদের। ধনতন্ত্রের যুক্তি বলবে, বাজারচলতি দামে তাঁদের শ্রম কিনে নিয়েছিল পুঁজিপতিরা— শ্রম ব্যবহারের পর সেই মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পর্কের ইতি। মুনাফায় তাঁদের আর কোনও অধিকার থাকতে পারে না। এই ভয়াবহ যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্য রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। রাষ্ট্র বলতে পারে, এই যুক্তি অপ্রযোজ্য, শ্রমিককে মুনাফার অংশীদার না করলে ব্যবসা করা যাবে না।

এই সঙ্কলনটিতে একটি অমূল্য সংযোজন অমর্ত্য সেনের সঙ্গে প্রণববাবুর একটি কথোপকথন। গোটা বইয়েই বিভিন্ন প্রসঙ্গে অধ্যাপক সেনের কথা এসেছে। যেখানে তিনি অমর্ত্যর সঙ্গে একমত, শুধু সেই প্রসঙ্গেই নয়, যেখানে তাঁদের মতামতে পার্থক্য রয়েছে, প্রণববাবু সেখানেও অমর্ত্যর মতটি জানিয়ে নিজের ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। উল্লিখিত কথোপকথনটিতে তাঁদের ঐকমত্যই স্পষ্ট— ভারতের বহুত্ববাদী অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রতি বিরাগ, রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার— বহু প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে। গণতন্ত্র ও উন্নয়নভাবনার মধ্যে আপাত-বিরোধ প্রসঙ্গে চিনের কথা এসেছে, এবং তাঁরা একমত হয়েছেন যে মানুষের ওপর বুলডোজ়ার চালিয়ে যে উন্নয়ন সাধিত হয়, তাতে তাঁদের আগ্রহ নেই।

অর্থাৎ, তাঁর বিশ্বাসগুলোকে যদি সাজিয়ে নিতে হয়, তবে বলতে হয়: তিনি বিশ্বাস করেন এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থায়, যা গণতান্ত্রিক হবে, যেখানে বহুত্ববাদকে সাগ্রহ স্বীকৃতি দেওয়া হবে; রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী ভূমিকা নেবে না, কিন্তু পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে যাতে ন্যায্য সম্পর্ক বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করবে; শ্রমিকদের সংগঠিত করবে রাজনীতি, কিন্তু তা ধ্বংসাত্মক না হয়ে চেষ্টা করবে উৎপাদনশীল হয়ে উঠতে; বাজারব্যবস্থা চালু থাকবে, কিন্তু বিবিধ কারণে যাঁরা সেই বাজারব্যবস্থায় সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারেন না, বা সর্বশক্তিতে যোগ দিয়েও যাঁরা যথেষ্ট উপার্জন করতে পারেন না, তাঁদের রক্ষা করবে রাষ্ট্র। এই কথাগুলি ইস্তেহারের ভঙ্গিতে বলেননি প্রণববাবু, কিন্তু তাঁর লেখায় ছড়িয়ে আছে এই বিশ্বাসসমূহ। একটি আর্থ-রাজনৈতিক দলিল হিসেবেও বইটি গুরুত্বপূর্ণ।