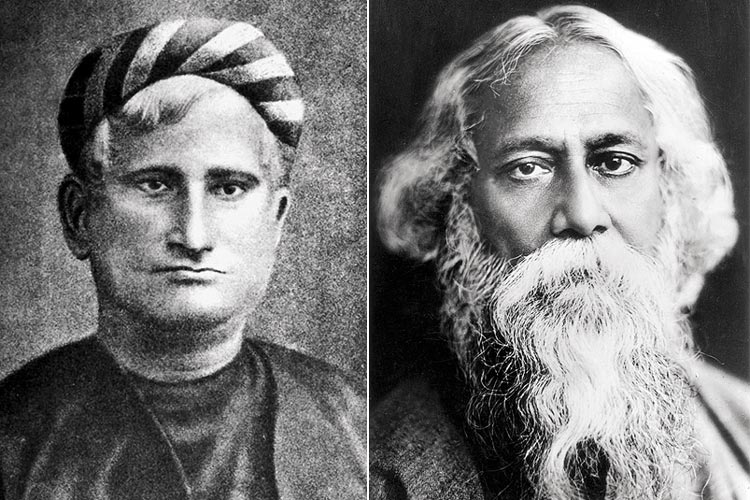

‘রাহুলের বিরুদ্ধে’ (২৮-৪) শীর্ষক খবরে প্রকাশ, ‘‘বিজেপির অভিযোগ... বন্দে মাতরমের শেষ তিন স্তবক বাদ দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু।’’ বিজেপির এই অভিযোগের আদৌ কি কোনও সারবত্তা আছে? ১৯৩৭ সালে ‘বন্দে মাতরম’ গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া উচিত কি না, এই বিতর্ক শুরু হলে জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি একটি সাব কমিটি গঠন করে, যার সদস্য ছিলেন নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, আবুল কালাম আজ়াদ ও আচার্য নরেন্দ্র দেব। এই বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী এই সাব কমিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের কাজ শুরু করে।

রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ নেপাল মজুমদার লিখেছেন, ‘‘শোনা যায় বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিতেই রবীন্দ্রনাথ ‘বন্দে মাতরম’ গানটি প্রথম অংশটি সুরসংযোগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইয়াছিলেন। এর বহুকাল পর ১৯৩৭-৩৮ সালে... কবি স্বয়ং তাহা স্বীকার করেন।’’ (ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, প্রথম খণ্ড)। ‘‘১৮৮৬-তে প্রকাশিত ‘বালক’ পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় (১২৯২) প্রতিভা দেবী ‘গান-অভ্যাস’ পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম’ গানের প্রথম স্তবকটি ‘দেশ-কাওয়ালি’ সুরতালে নিবদ্ধ স্বরলিপি প্রকাশ করেন।’’ (রবিজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল)।

১৯০০ সালে প্রকাশিত সরলা দেবীর শতগান বইয়ে শুধু এই অংশটুকুরই রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর পাওয়া যায়।

১৮৯৬-এ কলকাতার ‘‘কংগ্রেস অধিবেশনের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ গাইলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম’ গানের প্রথম দু’টি কলি, ...সুরটি তাঁর নিজেরই দেওয়া।’’ (রবিজীবনী, চতুর্থ খণ্ড)। এই ঘটনা প্রসঙ্গে প্রবোধ চন্দ্র সেনও বন্দে মাতরমের প্রথমাংশ গাওয়ার কথাই লিখেছেন। ১৯৩৭-৩৮-এ কংগ্রেসের সাব কমিটি এবং ওয়ার্কিং কমিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শ ও মতামতকে গুরুত্ব ও মান্যতা দিয়ে ‘বন্দে মাতরম’-এর শুধুমাত্র প্রথমাংশকেই ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করে।

পীযূষ রায় বেহালা

শিল্পের স্বাস্থ্য

‘বাংলা ছবি ও ধূমপান’(১৫-৬) বিষয়ে ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি চিঠি পড়ে নতুন করে ধন্দে পড়লাম। শিল্পের চরম সার্থকতা হিতবাদে নাকি কলাকৈবল্যবাদে (art for art’s sake), এই বিতর্ক বহু কালের। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও বলেছিলেন, ‘‘থেটার লোকশিক্ষে দেয়’’, তবু কি এ কথা শেষপর্যন্ত বলা যায় যে লোকশিক্ষা দেওয়াই শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য? শিল্পীর কাজ হল, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমাজ ও জীবনের একটা নিখুঁত ছবি তুলে ধরা। তিনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিটা নিচ্ছেন, কোথায় রঙের তারতম্য ঘটাচ্ছেন, কী ভাবে সেটাকে উপস্থাপিত করছেন, সেটা শিল্পীর নিজস্ব শিল্পীসত্তার ব্যাপার। কিন্তু ছবিটা খাঁটি হওয়া চাই।

একটা সময়ে কোনও সমাজে যদি ধূমপানের এমনধারা চল থেকে থাকে, কোনও সময়ে ধূমপান যদি কোনও বিশেষ চরিত্রের স্টেটাস সিম্বল বলে গণ্য হয়ে থাকে, তা হলে শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম থেকে তাকে বর্জন করবেন কী ভাবে? ‘নায়ক’ ছবির নায়ক ছবিতেও এক জন ডাকসাইটে অভিনেতা। তাঁর অতি মূল্যবান সাহচর্য ও সাক্ষাৎকারের মুহূর্তে কোনও সাংবাদিকের পক্ষে তাঁকে ধূমপান বন্ধ করতে বলার ধৃষ্টতা থাকা কি স্বাভাবিক? কাজেই চরিত্র ও পরিস্থিতির সততা রক্ষার জন্যই সত্যজিৎ এই দৃশ্যের অবতারণা করেছেন।

‘ধূমপান ক্ষতিকর’ সত্যজিৎ রায় এ কথা জানতেন না— পত্রলেখকের এই যুক্তি হাস্যকর। আজও কি আমরা কোনও বড় ডাক্তারকে ধূমপান করতে দেখি না? তা হলে কি বলব ওই ডাক্তার ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত নন? সত্যজিৎ রায় এক জন বড় মাপের শিল্পী বলেই তিনি শিল্পের মর্যাদা পুরোপুরি রক্ষা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বাস্তব’ প্রবন্ধে বলেছেন— ‘‘কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোকহিতৈষী হইতেন, তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয়তো প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন— তাহা হইলে তার পর হইতে এতগুলা শতাব্দীর কী দশা হইত।’’ সত্যিই তো, লোকশিক্ষাই যদি শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হত, তা হলে আমরা কি আজ কালজয়ী ‘মেঘদূত’ কাব্যখানি (বা অন্য আরও বহু অসামান্য কাব্য) পেতাম?

আজকের দিনের তরুণ পরিচালকরা যে বুদ্ধিদীপ্ত ও বাণিজ্যিক বাংলা ছবি তৈরি করছেন, তাতে কোনও কোনও দৃশ্যে ধূমপান দেখিয়ে তাঁরা কোনও অন্যায় করেননি। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নির্দেশ মেনে হিন্দি ছবিতে যে ভাবে ধূমপান বর্জন করা হচ্ছে, বাঙালি পরিচালকরা তার অন্ধ অনুকরণ না করে সঠিক কাজই করেছেন। কেননা চলচ্চিত্র একটা শিল্প, কোনও সরকারি প্রচারচিত্র বা ডকুমেন্টারি নয়। শিল্পের উপর স্বাস্থ্যমন্ত্রকের এই নির্দেশ শিল্পের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

স্বাস্থ্যমন্ত্রক সিনেমা হলে বা টিভিতে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে, প্রচারপুস্তিকা বিলি করে, আইন করে বা যেমন করেই হোক, আগে ধূমপানবর্জিত সমাজ তৈরি করুক। তার পর থেকে শিল্প সত্য রক্ষার প্রয়োজনে আপনা থেকেই ধূমপান বর্জন করবে।

সাধন দাস ডিএন কলেজ, মুর্শিদাবাদ

ব্যাহতবুদ্ধি

‘ব্যাহতবুদ্ধিকে কেন মানসিক হাসপাতালে’ (১৫-৬) প্রতিবেদনটি পড়ে মর্মাহত হলাম। ‘মেন্টাল রিটার্ডেশন’ আজ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে একটি বহুচর্চিত সমস্যা যার কিছুটা সুরাহার জন্যে অনেক বেসরকারি সংস্থা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই শহরে এই রকমই একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রায় ২৫ বছর ধরে জড়িত আছি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, এই ব্যাপারে প্রশাসন কতটা নির্মম ও উদাসীন হতে পারে। এদের জন্যে রাজ্য সরকারের দু’টি মাত্র হোম আছে। এই হোমগুলির কী দশা আর তারা কেমন করে কাজ করে— এ বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল। এমন অনেক ঘটনা সেখানে প্রায়ই শোনা যায়, যা জানলে যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ শিউরে উঠবেন। এই প্রতিবেদনে জানলাম, এই রকমের সমস্যাপীড়িত মানুষদের দলে দলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানসিক রোগীদের হাসপাতালে। এই নিরীহ ও অসহায় মানুষগুলো মাঝে মাঝেই হিংস্র আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠছেন। যাঁরা জেনেশুনে এই বেআইনি ব্যবস্থা কায়েম করেছেন, তাঁরা অপরাধী বলে মনে করি।

রাজ্যের আইনমন্ত্রী একটি নিতান্ত দায়সারা বিবৃতি দিয়ে কাজ সেরেছেন: লিখিত কোনও অভিযোগ এলে ভেবে দেখবেন। রাজ্য সরকারের নিজস্ব ব্যবস্থা যেখানে অপ্রতুল, সে ক্ষেত্রে যে সব প্রতিষ্ঠান এদের নিয়ে ভাল কাজ করছে, সরকারের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো। উভয় পক্ষই লাভবান হবে। বিশেষ করে ইতিমধ্যেই যারা সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত, অন্তত তারা যেন ভাল ভাবে কাজটা করতে পারে, তা দেখা কর্তব্য।

২০১০ সালে রাজ্য সরকারের স্পনসর্ড স্কুল হিসেবে এই ধরনের আটটা ‘স্পেশাল স্কুল’ অনুমোদন পায়। তারা সবাই আজ গভীর সঙ্কটের মুখোমুখি। গত আট বছর ধরে সেখানকার কোনও শিক্ষক এক পয়সাও বেতন পাচ্ছেন না। এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মন্ত্রীপর্যায়ে অসংখ্য বার ধর্না দেওয়া হয়েছে। কারও কোনও হেলদোল নেই। কোনও আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এই মানুষরা যেন সমাজের কাছে ব্রাত্য।

মনে রাখা দরকার এই ছেলেমেয়েদের যাঁরা দেখাশোনা করেন, তাঁরা সবাই ‘স্পেশাল এডুকেশন’-এ প্রশিক্ষিত ও ডিগ্রিপ্রাপ্ত। অসংখ্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের স্বার্থে তাঁদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে গেলে আগে তাঁদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বছরের পর বছর বিনা বেতনে তাঁরা কি বেঁচে থাকতে পারবেন?

অনিলেশ গোস্বামী শ্রীরামপুর, হুগলি

চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক সমীপেষু,

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১।

ই-মেল: letters@abp.in

যোগাযোগের নম্বর থাকলে ভাল হয়