মঞ্চে তখন চলছে ‘সীতাহরণ’ পালা। ভিড়ে ঠাসা দর্শকের মধ্যে পাঁচ বছরের এক বালক একমনে বিভোর হয়ে পালার গানগুলি শুনছিল। পরদিন সকালে বাড়ির পাঁচিলে বসে খেলা করতে করতে সে যখন পালার গানগুলি অবিকল গেয়ে চলেছে, তখন পরিবারের সকলেই হতবাক! যে ছেলে কোনও দিনও গান শেখেনি, সে কী করে এক বার শুনেই পালার ওই সব গান গাইছে! সে দিন পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পেরেছিলেন, বালকটির সহজাত সঙ্গীতপ্রতিভার কথা। পরবর্তী কালে মাত্র বারো বছর বয়সে যখন সেই কিশোরের গাওয়া টপ্পার রেকর্ড প্রকাশিত হয়, তখন কারও বুঝতে বাকি ছিল না যে, সঙ্গীত জগতের এক নক্ষত্র হয়ে বিরাজ করবে সে।

আত্মভোলা সেই সুরসাধক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। এক ঐশ্বরিক ক্ষমতায় তিনি শ্রোতাদের মন জয় করতে পারতেন। অনেকেই বলতেন ভীষ্মদেব শ্রোতাদের নাড়ি ধরতে জানতেন। তিনিই সম্ভবত একমাত্র বাঙালি শিল্পী, যাঁকে সকলে ‘উস্তাদ’ বলে সম্বোধন করতেন। ভীষ্মদেব বাংলা তথা হিন্দুস্তানি রাগ সঙ্গীতের জগতে এক বিস্ময়। তাঁর সমৃদ্ধ গায়কিতে তানবিস্তার এমন দুর্বার গতিতে চলত যে, প্রতি মুহূর্তেই থাকত অপ্রত্যাশিত চমক। কোথায় তিনি স্বর লাগাবেন, কেউ জানত না। তেমনই তাঁর সরগমও ছিল অনন্য। খেয়ালের পাশাপাশি তাঁর ঠুমরি গায়কিতেও ছিল স্বকীয়তা। বাংলা রাগপ্রধান গানে তিনি নতুন এক ধারার স্ফূরণ ঘটিয়েছিলেন। শোনা যায়, গানের আসরে ভীষ্মদেব গান গাওয়ার পরে বহু প্রতিষ্ঠিত শিল্পীও মঞ্চে উঠে সঙ্গীত পরিবেশন করতে সংকোচ বোধ করতেন।

১৯০৯ সালের ৮ নভেম্বর হুগলি জেলার পান্ডুয়ার সরাই গ্রামে ভীষ্মদেবের জন্ম। তাঁর বাবা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, মা প্রভাবতী দেবী। মাত্র এক বছর বয়সে বাবা-মায়ের সঙ্গে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ছোট থেকেই ভীষ্মদেবের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ছিল। উপনয়নের পরে বাবার আদেশে তিনি এগারো বছর গৈরিক বসন পরতেন। এমনকী ওই পোশাকেই স্কুল ও কলেজে যেতেন। বরাবরই জাগতিক বিষয়ে ভীষ্মদেবের কোনও আকর্ষণ ছিল না। প্রথমে তিনি সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং পরে ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ভর্তি হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজে।

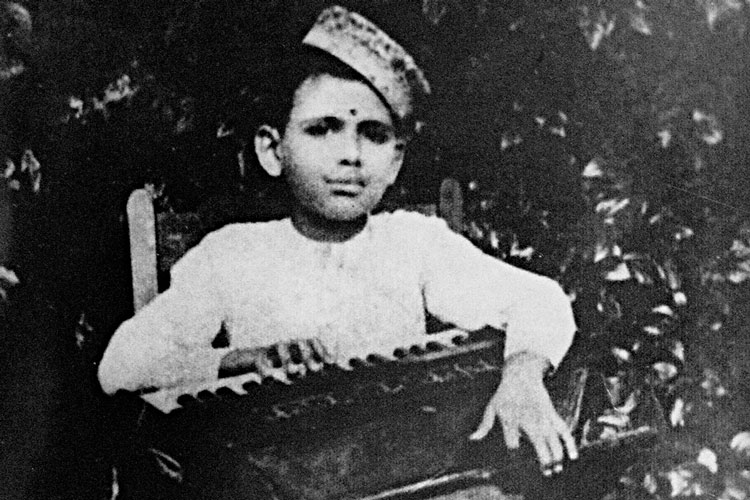

ছেলেবেলায় ভীষ্মদেব

সেই সময়ে তাঁদের বসবাস ছিল বলরাম দে স্ট্রিটে। পরিবারে গান শোনার বা চর্চার কোনও চল না থাকলেও, ভীষ্মদেবের মায়ের গানবাজনার প্রতি আকর্ষণ ছিল। সে সময়ে বাড়িতে যাতায়াত ছিল কৌতুক গায়ক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর কাছেই শুরু হয় গান শেখা। তবে সে গান যে উপযুক্ত নয়, সে কথা ভীষ্মদেবের মা বুঝেছিলেন। এর পরে প্রতিবেশী শরৎ দাস ভীষ্মদেবকে রানাঘাটের টপ্পা গায়ক নগেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বদল খান সাহেবের ছাত্র। শোনা যায়, কিছু দিনের মধ্যেই ভীষ্মদেব রেকর্ডে জ়োহরা বাঈ ও গওহরজানের গান শুনে সেই সব গান অবিকল গাইতে পারতেন। ১৯২০ সালে মাত্র এগারো বছর বয়সে ভীষ্মদেব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে একটি অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর গান শুনে পুষ্পস্তবক দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। অন্য একটি অনুষ্ঠানে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীও তাঁর গান শুনে আশীর্বাদ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময়ে কলেজ প্রতিযোগিতায় খেয়াল, টপ্পা, ও ঠুমরি বিভাগে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সেরা গায়কের পুরস্কার পান।

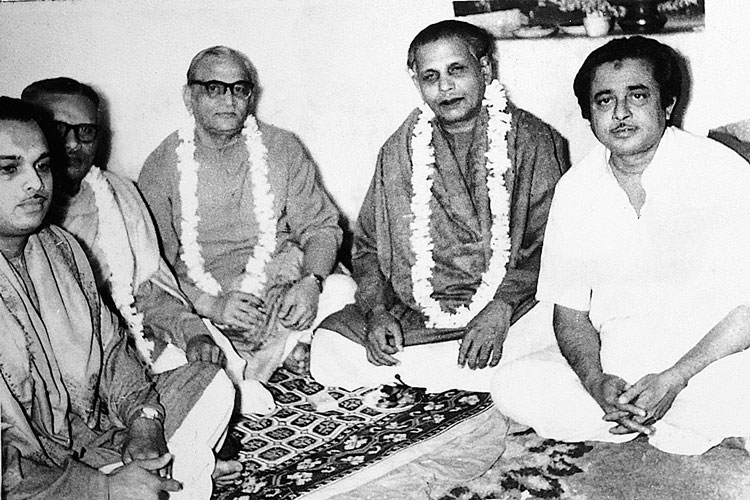

যৌবনে

এরই মধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছিল। ১৯২৩ সালে একদিন ভীষ্মদেব আপন মনে বসে বসে গান গাইছেন, এমন সময়ে বদল খান সাহেব গান শেখানোর জন্য নগেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িতে এসে উপস্থিত। ভীষ্মদেবের গান শুনে তিনি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে গানটি শুনে নগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘‘লড়কা হোনহার হ্যায়, কিসকা শাগির্দ হ্যায়?’’ এর পরে নগেন্দ্রনাথ সব কথা খুলে বলতে তিনি বলেছিলেন, ‘‘ইয়ে তুমহারে বস কি বাত নহি।’’ সেই সুযোগে খান সাহেবকে শরৎ দাস জিজ্ঞেস করেছিলেন ‘‘খান সাহেব, আপনি কি ওকে শেখাবেন?’’ এর উত্তরে বদল খান বলেছিন, ‘‘কিউঁ নেহি?’’ সেই থেকেই শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। একদিন বদল খান সাহেব রিকশা থেকে নামছেন, তিনি দেখলেন ভীষ্মদেব বাড়ির রকে বসে পা দুলিয়ে কেদারা গেয়ে চলেছেন। খান সাহেবকে দেখে ভীষ্মদেব গান থামানোর উপক্রম করতেই খান সাহেব তাঁকে ইশারায় গান চালিয়ে যেতে বললেন। এর পরে ভীষ্মদেব দীর্ঘ চোদ্দো বছর বদল খান সাহেবের কাছে তালিম নিয়েছিলেন। ভীষ্মদেবের ডাকনাম ছিল ‘কালো’। বদল খান সাহেব তাঁকে ‘কাল্লু’ বলে ডাকতেন।

একটি ঘরোয়া আসরে শিল্পী

কাজি নজরুল ইসলাম ভীষ্মদেবের একজন গুণমুগ্ধ ছিলেন। নজরুলের ইচ্ছেতেই ১৯৩৩ সালে তিনি মেগাফোন কোম্পানির সঙ্গীত পরিচালক ও প্রশিক্ষকের পদে যোগ দেন। সেই বছরেই মেগাফোন কোম্পানি থেকে তাঁর গাওয়া দু’টি খেয়াল প্রকাশিত হয়। এর অল্প সময়ের মধ্যেই ইলাহাবাদ, দিল্লি, লখনউ, বেনারস, কানপুরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য ভীষ্মদেব আমন্ত্রণ পেতে থাকেন। এ ছাড়াও অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে তাঁর গান নিয়মিত প্রচারিত হতে থাকে। এরই মধ্যে মেগাফোন কোম্পানি থেকে তাঁর বেশ কিছু গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে খেয়াল, ঠুমরি ছাড়াও ছিল হারমোনিয়াম বাদনের একটি রেকর্ড। শুধু গায়ক হিসেবে নয়, ভীষ্মদেব সুরকার হিসেবেও ছিলেন সফল। মেগাফোন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু পালা নাটকেও তিনি সুর দিয়েছিলেন।

১৯৩৬ সালে মেগাফোন কোম্পানির কর্ণধার জে এন ঘোষ এবং কবি অজয় ভট্টাচার্যের অনুরোধে ভীষ্মদেব বাংলা গান রেকর্ড করতে রাজি হয়েছিলেন। একদিন তিনি জানতে চাইলেন, গান লেখা হয়েছে কি না? অজয় ভট্টাচার্য গান দু’টি তাঁর হাতে দিতেই ভীষ্মদেব বলেছিলেন, রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করতে। এতে সকলেই অবাক! গান দু’টি না দেখেই তিনি রেকর্ড করার কথা বললেন। রেকর্ডিংয়ের সময়ে উপস্থিত ছিলেন কাজী নজরুল। রেকর্ডিং রুমে ঢুকতে ঢুকতে ভীষ্মদেব গান দু’টিতে এক বার চোখ বোলালেন। সঙ্গে সঙ্গে সুর করে রেকর্ডও করে ফেললেন। সেই গান দু’টি ‘ফুলের দিন হল যে অবসান’ এবং ‘শেষের গানটি ছিল তোমার লাগি’। রেকর্ডিং শেষে কাজী নজরুল ভীষ্মদেবকে বলেছিলেন, ‘‘তুমি ভগবান না ভূত?’’

রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গে ভীষ্মদেব

ভীষ্মদেবের গাওয়া অন্যতম কালজয়ী বাংলা গান, ‘যদি মনে পড়ে সে দিনের কথা’-র নেপথ্যে রয়েছে একটি কাহিনি। প্রথমে ভীষ্মদেব কাফি-ভৈরবীতে ‘ভলা মোরা মনভাতি মুরলি বাজাই’ নামে একটি ঠুমরি রেকর্ড করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন পরে ওই গানের সুরে একটি বাংলা গান রেকর্ড করবেন। ইতিমধ্যেই শচীনদেব বর্মণ ওই গানেরই সুরে একটি বাংলা গান ‘জাগো মম সহেলি গো’ রেকর্ড করেন। এর পরে ভীষ্মদেবও ভাবনা চিন্তা করে একটি রাগপ্রধান বাংলা গান রেকর্ড করেন। গানটি হল ‘যদি মনে পড়ে সে দিনের কথা’। গানটি রেকর্ড করার পরে মেগাফোন কোম্পানির কর্ণধার জে এন ঘোষ তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর গাওয়া অন্যান্য গানের তুলনায় এই গানটি অনেক হালকা চালের। এর উত্তরে একটু হেসে ভীষ্মদেব বলেছিলেন, ‘‘এই গানটিই বেশি চলবে।’’

১৯৩৭ সালে তিনি ফিল্ম কর্পোরেশনে যোগ দেন সঙ্গীত প্রশিক্ষক ও পরিচালক হিসেবে। ছায়াদেবীকে অভিনয় জগতে এনেছিলেন ভীষ্মদেব। গলায় উপযুক্ত সুর না থাকায় ছায়াদেবীকে নিউ থিয়েটার্সে নায়িকার ভূমিকায় উপযুক্ত মনে করেননি রাইচাঁদ বড়াল। সেই সময়ে ফিল্ম কর্পোরেশনে ছিলেন ভীষ্মদেব। তিনি ছায়াদেবীকে বলেছিলেন, ‘‘একটা গান গেয়ে শোনান তো!’’ গান শুনে ভীষ্মদেব বলেছিলেন, ‘‘আমি যা বলব যদি করেন, আমি গান গাইয়ে নেব।’’ সেই ছবির নাম ‘রিক্তা’ আর নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন ছায়াদেবী। সেই ছবিতেই ভীষ্মদেব প্রথম সিনেমার গানে ভারতীয় সুরকার হিসেবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই ধারার সুরের প্রয়োগ করেন। গানটি ছিল ‘আরও একটু সরে বসতে পারো’। আর একটি গান ছিল ‘আকাশরূপী হে মহাকাল নমো নমো’। গানটি লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ভীষ্মদেবের সহযোগী হিসেবে শচীনদেব বর্মণ চারটি চলচ্চিত্রে কাজ করেছিলেন।

ভীষ্মদেবের কর্মজীবন ছিল ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। এক দিকে প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিল্পী, অন্য দিকে মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি এবং ফিল্ম কর্পোরেশনের সঙ্গীত প্রশিক্ষক ও পরিচালক। সকলে যখন ঘুম থেকে উঠতেন, দেখতেন তাঁর ঘরের সামনে ছাব্বিশ জোড়া জুতো! আবার সন্ধেবেলা যখন বাড়ি ফিরতেন, দেখতেন সেই ঘরের সামনে আরও ছাব্বিশ জোড়া জুতো। সকলেই তাঁর কাছে কিছু না কিছু চাহিদা এবং প্রত্যাশা নিয়ে আসতেন। তবে ভীষ্মদেবের মতো একজন সংবেদনশীল এবং স্পর্শকাতর শিল্পীর পক্ষে এই সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। এর থেকেই মনে মনে তৈরি হয় এক অতৃপ্তি, যা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। আর এই অস্থিরতা থেকেই তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন মানসিক শান্তি। সেই মানসিক শান্তির সন্ধানে তিনি পন্ডিচেরি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, সেখানে মানসিক শান্তির সঙ্গে নির্বিঘ্নে সঙ্গীতচর্চাও করতে পারবেন। কিন্তু তেমনটা হয়নি। কর্মজীবনের শীর্ষে থাকাকালীন ভীষ্মদেব হঠাৎই চেয়েছিলেন পারিপার্শ্বিক এই সব চাহিদা, যশ, প্রতিপত্তি থেকে মুক্তি পেতে। তখন ল্যান্সডাউন রোডে চিত্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে পন্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রমের অনেকেরই যাতায়াত ছিল। তাঁরা সেখানে গানবাজনা করতেন। ভীষ্মদেবেরও সেখানে যাতায়াত ছিল। সেই সূত্রেই আশ্রমের শ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ভীষ্মদেবের গলায় বরাবরই ফ্যারেনজাইটিস ছিল। শ্রীমা তাঁকে পন্ডিচেরিতে আসতে বলেছিলেন এবং সেখানে তাঁর গলার উপযুক্ত চিকিৎসা করানোর কথাও বলেন। ১৯৪০ সালে ভীষ্মদেব পন্ডিচেরি যান। পন্ডিচেরি যাওয়ার পরে তাঁর গলার চিকিৎসা শুরু হলে বেশ কিছু দিনের জন্য তাঁর গান গাওয়া বন্ধ ছিল। পরে সকলেই তাঁর গান শুনতে চাওয়ায় তিনি প্রতিদিন আধঘন্টা গান করতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কোনও এক অজানা কারণে তৎকালীন আশ্রম কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাঁর গান গাওয়া সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর এক বছর পরে তাঁকে কিছু দিনের জন্য ফিরিয়ে আনেন তাঁর শিষ্য পূর্ণিয়ার বনৈলি এস্টেটের কুমার শ্যামানন্দ সিংহ। তবে তিনি ফের পন্ডিচেরি ফিরে যান। এর পর দীর্ঘ সাত বছর তাঁর সঙ্গে পরিবারের কারও যোগাযোগ ছিল না।

সাত বছর পরে ১৯৪৮ সালে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় ফিরে আসেন। এই পর্বে অনেকেরই মনে হতে লাগল, ভীষ্মদেব আর আগের ভীষ্মদেব নেই। তাঁর চালচলন, কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যেই একটা পরিবর্তন এসেছে। এরই মধ্যে নিন্দুকেরা রটিয়েছিলেন ভীষ্মদেবের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। ফিরে আসার পরে ভীষ্মদেব পুনরায় সঙ্গীতচর্চায় মনোনিবেশ করেন। দেশের বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলন ও জলসায় গান গাওয়ার পাশপাশি তিনি বেশ কিছু গান রেকর্ড করেন। তখন তাঁকে পুনরায় চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনার জন্য অনুরোধ করা হলেও তিনি রাজি হননি। পন্ডিচেরি থেকে তাঁর ফিরে আসার পরে খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন বেগম আখতার। বলেছিলেন, ‘‘আরে ওয়া, সুর ওয়াপস আ গ্যয়া’’!

ভীষ্মদেবকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা গুজব রটানো হয়েছিল। তিনি বদল খান সাহেবের শিষ্য হলেও এক সময় ফৈয়াজ খান সাহেবের কাছে কিছু বন্দিশ শেখার জন্য গিয়েছিলেন। এর জন্য দুই শিল্পীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। ভীষ্মদেব কখনওই ফৈয়াজ খান সাহেবের কাছে গান্ডা বাধেননি। ভীষ্মদেব যখন আগ্রায় গান শিখতে গিয়েছেন, তখন দিলীপচন্দ্র বেদী টেলিগ্রাম মারফত বদল খান সাহেবকে জানিয়েছিলেন ‘‘আপকা শাগির্দ হমারে ঘরানে মে আ গ্যয়া!’ অথচ এ ব্যাপারে ভীষ্মদেব কিছুই জানতেন না। তিনি যখন কলকাতায় ফিরলেন, তখন গোটা শহর জেনে গিয়েছে যে তিনি ফৈয়াজ খান সাহেবের কাছে গান্ডা বেঁধে গান শিখছেন। এর জন্যই গুরু-শিষ্য দু’জনের মধ্যে চাপা মান-অভিমান তৈরি হয়েছিল। এ কথা ঠিক যে, এই ঘটনায় বদল খান সাহেব অত্যন্ত রেগে গিয়েছিলেন। তবু গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কখনও ম্লান হয়নি।

বাবা হিসেবে কেমন ছিলেন ভীষ্মদেব? শিল্পীর কনিষ্ঠ পুত্র জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বলছিলেন, ‘‘বাবা ছিলেন অনেকটাই আলাদা। তাঁকে অনুসরণ করতে ইচ্ছে করত, অথচ করা যেত না। তিনি গান শেখাতে শেখাতে বলতেন, ‘মনের আলো জ্বালো, সুর আপনা থেকেই আসবে’। আরও বলতেন, ‘আমার গান শোনো, তোমার গান গাও।’ পরে বুঝেছিলাম এর তাৎপর্য।’’ প্রতি সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন কিছুই খেতেন না। ঘরের দরজা বন্ধ থাকত। এমনকী জল পর্যন্ত পান করতেন না। তার পরে যখন ঘর থেকে বার হতেন, তিনি অন্য এক মানুষ। এরই মধ্যে যখন অনুষ্ঠান করতে গিয়েছেন, কাপের পর কাপ চা খেতেন। তার পরে যখন মঞ্চে উঠে গান ধরতেন, তবলচি আর সারেঙ্গী বাদক তার সঙ্গে সঙ্গত করতে গিয়ে একেবারে হিমশিম খেতেন। একটা তান শেষ করতে না করতেই আরও দু’-তিনটে তান ধরে ফেলতেন।

শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন ছাত্রদরদী, ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শ্যামানন্দ সিংহ, শচীন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীনদেব বর্মণ, সুরেশ চক্রবর্তী, প্রকাশকালী ঘোষাল, ভবানী দাস, হিমাংশু রায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, যূথিকা রায়, বেগম আখতার, কাননদেবী ও ছায়াদেবী উল্লেখযোগ্য। রাধিকামোহন মৈত্র ভীষ্মদেবকে বলতেন যোগীপুরুষ।

সঙ্গীত ছাড়া কোনও কিছুই তাঁর উপরে প্রভাব ফেলত না। প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসেবে তিনি ভাল রোজগার করলেও, তাঁর কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। শোনা যায়, ট্রামে উঠলে পকেট থেকে একমুঠো পয়সা বার করে কন্ডাক্টরের সামনে হাতটা মেলে ধরতেন। কন্ডাক্টর নির্দিষ্ট ভাড়াটি তুলে নিতেন। রিকশায় উঠলেও পকেট থেকে একমুঠো পয়সা বার করে রিকশাওয়ালার হাতে তুলে দিতেন।

এক বার বালিগঞ্জে একটি অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফিরছেন, সঙ্গে ছিলেন কেরামতুল্লা খান ও তাঁর শিষ্য সুরেশ চক্রবর্তী। সে দিন ছিল কোজাগরী পূর্ণিমা। সকলেই যখন বাড়ি ফেরার জন্য উদগ্রীব, তখন হঠাৎ ভীষ্মদেব গাড়িতে তেল ভরে নিতে বললেন। তার পরে একটি জায়গায় গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলেন, ‘‘নির্মলদা, নির্মলদা।’’ একটু পরেই নির্মলবাবু বারান্দায় আসতেই ভীষ্মদেব বললেন, ‘‘নির্মলদা, চলো একটু বেড়িয়ে আসি।’’ ভীষ্মদেবের অনুরোধ ফেলতে না পেরে তিনি গাড়িতে এসে বসলেন। এর পরেই ভীষ্মদেব বললেন, ‘‘চলো ডায়মন্ড হারবার।’’ সকলে হতবাক! কিন্তু ভীষ্মদেবের আকর্ষণ এতটাই প্রবল ছিল যে, কেউ তাঁকে ‘না’ বলতে পারলেন না। ডায়মন্ড হারবারে তাঁরা যখন পৌঁছলেন, তখন গভীর রাত। দোকানপাট সব বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পরে কয়েকটি ছোট ছেলের দেখা মিলেছিল। তাদের চেষ্টায় একটা শতরঞ্চি পাওয়া গিয়েছিল। সেটা পেতেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সেই রাতে শুরু হয়েছিল এক মায়াবী গানের আসর। সে রাতে ভীষ্মদেব গেয়েছিলেন যোগিয়া। উপস্থিত সকলেরই মনে হয়েছিল, এ সুর কোনও মানুষের কণ্ঠে আসে না। সেই রাতে চায়ের পরিবর্তে মিলেছিল শুধুই ডাবের জল। সেই আসর চলেছিল সকাল সাতটা পর্যন্ত!

আটপৌরে জীবনে ভীষ্মদেব ছিলেন অতি সাধারণ। ভালবাসতেন সিনেমা দেখতে। মেট্রো এবং সোসাইটি এই দুই সিনেমা হলে তাঁর জন্য বিশেষ আসন রিজ়ার্ভ করা থাকত। কখনও কখনও ভীষ্মদেব একটি সিনেমা একাধিক বারও দেখেছেন। কখনও বা একটি সিনেমার বিশেষ অংশ তিনি বার বার গিয়ে দেখতেন। ছিলেন ভোজনরসিকও। খেতে ভালবাসতেন নিজ়াম, আমিনিয়ার মাংসের হরেক পদ আর চাংওয়ার চাইনিজ়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হয়তো গল্প করতে বসেছেন, হঠাৎ তার মধ্যেই কেমন আনমনা হয়ে যেতেন। বন্ধুদের ঠেলা খেয়ে আবার বাস্তবে ফিরতেন।

তাঁর শেষ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান কলামন্দিরে বদল খান সাহেবের স্মরণসভায়। শেষ জীবনে ভীষ্মদেব অগ্নাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বেড়ে গিয়েছিল রক্তক্ষরণ। শেষে একদিন জ্ঞান হারালে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৯৭৭ সালের ৮ অগস্ট সন্ধেয় তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। তবু তারই মধ্যে চিকিৎসকদের বলেছিলেন, তাঁকে বসিয়ে দিতে। শেষ সময় উপস্থিত বুঝতে পেরে বলেছিলেন টিউবগুলি খুলে নিতে। তার পরে জল চেয়েছিলেন।

শেষ বার জল খেয়ে তিনি চোখ বুজলেন। ঘড়িতে তখন রাত আটটা বেজে পাঁচ। নিভে গেল রাগসঙ্গীতের এক অম্লান শিখা।

কৃতজ্ঞতা: জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

ঋণ: স্মরণ বেদনার বরণে আঁকা: সুরেশ চক্রবর্তী: আনন্দ

উস্তাদ কাহিনি: অজিতকৃষ্ণ বসু

ছবিগুলি শিল্পীর পরিবারের সৌজন্যে।