রোজকার সংসারেই তাঁর বিকাশ

বিকাশ ভট্টাচার্য জীবনের সব ক্ষেত্রেই ছিলেন পারফেকশনিস্ট। শিল্পী মানেই বোহেমিয়ান, এ সমীকরণ তাঁর ক্ষেত্রে খাটে না। চিত্রীর জীবনের গল্প শোনালেন মেয়ে বলাকা ও স্ত্রী পার্বতী। শুনলেন গৌতম চক্রবর্তী বিকাশ ভট্টাচার্য জীবনের সব ক্ষেত্রেই ছিলেন পারফেকশনিস্ট। শিল্পী মানেই বোহেমিয়ান, এ সমীকরণ তাঁর ক্ষেত্রে খাটে না। চিত্রীর জীবনের গল্প শোনালেন মেয়ে বলাকা ও স্ত্রী পার্বতী। শুনলেন গৌতম চক্রবর্তী

বিকাশ ভট্টাচার্য।

পিতাপুত্রী

বলাকার কথা: ছোটবেলায় বাবা আমাকে পরির ডানা তৈরি করে দিয়েছিলেন। কোনও ‘যেমন খুশি সাজো’ প্রতিযোগিতা ছিল না, বাবার হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছিল। কার্ডবোর্ডে তৈরি পরির ডানা বাবা নিজেই এঁকে দিয়েছিলেন।

আর ছিল রথ। আমাদের দুই ভাইবোনের রথ উনি নিজেই সাজিয়ে দিতেন। সেই রথ টানতে টানতে আমরা রাস্তায় বেরোতাম। তখন কলকাতা শহরটা অনেক বেশি বাঙালি ছিল, পাড়ায় বাচ্চারা অনেকেই রথ নিয়ে বেরোত। এখন তো রথ টানার ধুম কমে গিয়েছে!

বাবা ডল সিরিজ এঁকেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমাকে কোনও দিন পুতুল-টুতুল বানিয়ে দেননি। যদিও আশ্চর্যের কথা অন্যত্র। উনি যেন আমার মনের কথাটা কী ভাবে ঠিক বুঝে ফেলতেন! ছোটবেলায় এক বার একজনের বাড়ি গিয়েছি। সে বাড়িতে আমার সমবয়সি একটি বাচ্চা মেয়ে ছিল, তার সাজানো গোছানো সুন্দর একটি পুতুলের বাড়ি ছিল। পুতুলের ওই রকম ঘরবাড়ি তখন এখানে পাওয়া যেত না, মনে হয় ওঁরা বিদেশ থেকে জিনিসটা এনেছিলেন। আমি কোনও দিন বায়না ধরতাম না, কিন্তু বাবা অনেকক্ষণ লক্ষ করছিলেন, ওই বাড়িটা নিয়েই আমি সারাক্ষণ খেলছি। ওই রকম বিদেশি পুতুলের বাড়ি কিনে দেওয়ার সামর্থ্য তখন ওঁর ছিল না। কয়েক মাস পর আমি নিজেই হতভম্ব! ইমপোর্টেড পুতুলের বাড়ি নয়, কিন্তু বাবা কোত্থেকে যেন খুঁজে খুঁজে হুবহু ওই রকম একটা বাড়ি আমার জন্য নিয়ে এসেছেন!

আসলে, বাবা ছিলেন আমাদের পরম বন্ধু। অন্যদের বাবারা চাকরি করতেন। কিন্তু বাবা বাড়িতে বসে ছবি আঁকতেন বলে আমার আর ভাইয়ের দিকে সব সময় নজর থাকত। নজর মানে, আমরা পরীক্ষায় ফার্স্ট হলাম না সেকেন্ড হলাম, এ নিয়ে মা-বাবা কোনও দিনই চাপ দেননি। ‘পাশ করবি তো? সিক্সটি পার্সেন্ট থাকবে?’ ব্যস, তা হলেই বাবা খুশি। আমাদের বাড়িটা তখন এ ভাবেই আর পাঁচটা বাড়ির চেয়ে আলাদা।

আসলে নম্বর-টম্বরের চেয়েও বাবা যেটা বারংবার চাইতেন, আমাদের রুচিনির্মাণ! বাড়িতে বাবা খুব গান শুনতেন। আধুনিক সিনেমার হিন্দি গান চলত না। অখিলবন্ধু ঘোষ, ফিরোজা বেগম থেকে দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই সব। আর ছোট থেকে এ সব শুনতে শুনতে আমাদের রুচিও অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল। পরে কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের থেকে ‘পাপা কহতে হ্যায়’ বা এই গোছের কিছু ক্যাসেট এনে লুকিয়ে শুনেছি, কিন্তু নিজেরই ভাল লাগেনি।

বাংলা গান, আর তার সঙ্গে বাংলায় কথা বলা। এখন তো সবাই হিন্দি-বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে কী একটা জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলে, আমার নিজেরই অস্বস্তি হয়। বাবা বেঁচে থাকলে এ নিয়ে বোধ হয় খুব বিরক্ত হতেন। আমার মা পটনার মেয়ে, ভুল বাংলা বললে বাবা ওঁকে শুধরে দিয়েছেন।

শিল্পীর সঙ্গে সংসার

পার্বতীর কথা: ওঁর সঙ্গে আমার বিয়েটা কিন্তু আদতে লভ ম্যারেজ নয়। সেটা ১৯৭২ সালের অগস্ট মাসের কথা। তত দিনে ‘ডল সিরিজ’ আঁকা হয়ে গিয়েছে। ওঁর মা ছেলের জন্য পাত্রী খুঁজছিলেন। তখন কলকাতায় আমার দাদার বিয়ে। দাদার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আবার ওঁদের পরিচিত।

তাঁরাই বলেছিলেন, ‘যে ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে, তার বোনও আসবে। আপনারা দেখতে পারেন।’ উনি সেই বিয়েবাড়িতেই আমাকে দেখে গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছিলেন, আমি জানতাম না। তার পর তো উনি আমাদের পটনার বাড়িতে এলেন, মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করলেন।

আমার বাবা তখন বিহার গভর্নমেন্টের আন্ডার সেক্রেটারি। গানের সমঝদার, পটনায় আমাদের বাড়িতে রবিশঙ্কর, আলি আকবর থেকে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকে এসেছেন। আমি নিজেও উস্তাদ বিনায়ক রাও পট্টবর্ধনের ছেলের কাছে ছোট ছোট খেয়াল, ধ্রুপদ শিখেছিলাম। ফলে বাবাকে অনেকে তখন ভয় দেখিয়েছিলেন, ‘সে কী, শিল্পীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন!’ বাবা কানে তোলেননি।

’৭৩ সালে বিয়ের পর কলকাতায় হাতিবাগানের বাড়িতে আসি। মা-ছেলের ছোট্ট সংসার। ৬ বছর বয়সে ওঁর বাবা মারা গিয়েছিলেন, তার পর মামাবাড়িতেই মানুষ। এক দেওরও ছিল। বিয়ের পরই বিকাশ গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ ছেড়ে দিলেন। তখন ধর্মতলায় কেটি সাকলাতের স্টুডিয়োতে ওঁরা কাজ করেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি। কেটির বোনঝি একদিন একটি ছেঁড়া পুতুল ওঁর কাছে নিয়ে এসে সারিয়ে দেওয়ার আবদার করে। ওই পুতুল হাতে নিয়েই বিকাশের মাথায় খেলে যায় ‘ডল সিরিজ’-এর ভাবনা। যাই হোক, বিয়ের পর আমাদের হনিমুন যাওয়া হয়নি, পরের মাসে ‘ইউ এস আই এস’-এ ওঁর ছবির সোলো এগজিবিশন।

আমি ছবির জগৎ তখনও জানি না, উনিই আমাকে আস্তে আস্তে হাতে ধরে সব শিখিয়েছেন। মাঝে মাঝেই হাতিবাগানের বাড়ির ছাদে সোসাইটি অব কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস-এর আড্ডা বসত। গণেশ পাইন, রবীন মণ্ডল অনেকে আসতেন। ছাদে শতরঞ্চি বিছিয়ে তেলেভাজা, মুড়ি, চা আর আড্ডা। একটার পর একটা গান গেয়ে যেতেন অরুণিমা চৌধুরী। বিড়লা অ্যাকাডেমিতে সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনী হত, সকাল থেকে সেখানে শিল্পীরা পড়ে থাকতেন, দুপুরে ভাত আর মাছের মাথা দিয়ে পুঁই শাকের চচ্চড়ি, যেটা ওঁর বিশেষ প্রিয় ছিল।

দুর্গা সিরিজের একটি ছবি

ধর্মতলার ওই স্টুডিয়োতে কেটি বা তাঁর দিদি কমই যেতেন। কিন্তু উনি কলেজ থেকে ফিরে রোজই। আমি অঙ্কে মাস্টার্স, বাবার দৌলতে শিল্পী বলতে ধারণা রবিশঙ্কর বা আলি আকবর। চিত্রশিল্পী বিষয়ে তখনও প্রত্যক্ষ ধারণা নেই। আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়েই ওঁর আঁকার সঙ্গী করে নিলেন। এক বার আমরা কোনারক থেকে ফিরেছি। ধর্মতলার স্টুডিয়োতে আঁকতে আঁকতে আমাকে টেবিলের উপর পা তুলে বসতে বললেন। সেটা ছিল ‘ভয়েস’ নামে একটা ছবি। নীচে লাল ঝান্ডার মিছিল, দোতলার রেলিংয়ে কোনারকের প্রস্তরনারীর মতো এক মহিলার দুই পা। সেই প্রথম বিকাশ তাঁর ছবিতে রেফারেন্স হিসাবে আমাকে ব্যবহার করলেন।

এ রকম সময়েই ওঁর পা ভাঙল। বিকাশ ভট্টাচার্য তখন বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এলে বাজারে মাছ কিনতে যান। রেশন বলে একটা ব্যাপারও ছিল। প্রতি সপ্তাহে রেশন তোলাও ওঁরই দায়িত্ব।

এক বর্ষার বিকেল, কলেজ থেকে ফিরছেন। বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পেলেন, আমার শাশুড়ি অস্ফুটে বলছেন, ‘এই রে, বিস্কুট!’ কথাটা কানে যেতেই ফের দোকানে ছুট! বিস্কিট এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে ফিরেছেন, দু’ হাত জোড়া। হাতিবাগান জল থইথই। দরজাটা ভেজানোই ছিল, দু’ হাত ভর্তি জিনিস নিয়ে উনি পা দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করছেন, সঙ্গে সঙ্গে পা হড়কে শানবাঁধানো মেঝেতে। পা ভাঙল, স্টুডিয়ো হল বাড়িতেই। আমিও ছবি মাউন্টিং বা অনেক বিষয়ে যেমন বলেন, সাহায্যের চেষ্টা করি। আমার শাশুড়ি এ নিয়ে খুব উৎসাহ দিতেন। তিনিও চাইতেন, আমি যেন রান্নাঘরের বদলে ওঁকে স্টুডিয়োতেই বেশি সাহায্য করি।

সংসার করতে গিয়ে আমার সবচেয়ে বড় চমক ছিল অন্যত্র। উনি অসম্ভব স্বাবলম্বী আর টিপটপ। নিজের পায়জামা, পাঞ্জাবি থেকে সব কিছু নিজেই কাকাকাচি করতেন, মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করতেন। প্রতি সপ্তাহে নিজের দশ-বারোটা রুমাল কাচতেন, যাতে একটা অপছন্দ হলে আর একটা নিপাট রুমাল বের করে নেওয়া যায়। বাড়িতে ওয়াশিং মেশিন কেনা হয়েছে, কিন্তু উনি নিজের জিনিস নিজেই কাচবেন।

আর রবিবার হলেই চটি, জুতো সব নিজের হাতে পালিশ। পদ্মশ্রী পাওয়ার পরও রাস্তা দিয়ে নিজের চটি ঝুলিয়ে সেলাইওয়ালার কাছে নিয়ে গিয়েছেন! অন্যরা হাঁ-হাঁ করেছে, কিন্তু ওঁর ভ্রুক্ষেপ নেই।

শিল্পীর সঙ্গে সংসারের কথা জানতে চাইছিলেন, না? একটা মজার গল্প বলি। তখনও কলকাতা এত রকমারি ওনারশিপ ফ্ল্যাট আর বহুতল কমপ্লেক্সে ভরে যায়নি। হাতিবাগান ছেড়ে আমরা বছর দুয়েকের জন্য পাইকপাড়ার এক ভাড়াবাড়িতে। উনি তো বেশির ভাগ সময় রাতে ছবি আঁকতেন, আর ক্যাসেটে ধনঞ্জয়, পান্নালাল এঁদের গান চলত। পাড়ার অনেকেই মধ্যরাতে সে সব গান শুনতেন, উপভোগও করতেন। বাড়িওয়ালার তা পছন্দ ছিল না, কিন্তু কিছু বলতেও পারতেন না। ও বাড়িতেই উনি পদ্মশ্রী পেলেন। পদ্মশ্রী পাওয়ার আগে বাড়িতে পুলিশ আসে, সম্মানটি নেবেন কি না ইত্যাদি বিষয়ে জানতে। আমাদের বাড়িতেও এক রাতে এল পুলিশ ভ্যান। পরদিন বাড়িওয়ালা কিছু জানতেও চাইলেন না। উল্টে অনেককে বললেন, ‘পুলিশ আসবে না? অত রাত অবধি জেগে নিশ্চয় বেআইনি কিছু করে!’

ছেলে, মেয়ে ও স্ত্রীর সঙ্গে শিল্পী

দেখি নাই ফিরে

পার্বতীর স্মৃতি: একটা কথা বলি। ‘দেশ’ পত্রিকায় সমরেশ বসুর উপন্যাস যখন আঁকা হচ্ছে, তখনও লেখক এবং শিল্পী পরস্পরকে চিনতেন না। আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষই অনুরোধ করেছিলেন, ‘সমরেশ বসু রামকিঙ্করের উপর জীবনী-উপন্যাস লিখছেন, আপনাকে ছবি আঁকতে হবে।’ সমরেশবাবু যা লিখতেন, প্রতি মাসে সেগুলো আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। উনি তা পড়ে ওঁর মতো ভেবে ইলাস্ট্রেশন করে দেশ পত্রিকায় পাঠিয়ে দিতেন। পরে ‘টেলিগ্রাফ’ পত্রিকার এক পার্টিতে দু’ জনের প্রথম পরিচয়।

বলাকা: ওই সিরিজটা আমি বাবার পাশে বসে পুরো দেখেছি। এক ধরনের রং-পেন্সিল বা কন্টি আর জল-রং ব্যবহার করতেন। আর মাঝে মাঝে বোঝাতেন, এটা চাইনিজ ওয়াটার কালার, এটা গুয়াশ, ওটা ব্রিটিশ ওয়াটার কালারের স্টাইল। দেশ-এ সমরেশ বসু বা রামকিঙ্কর ছাড়াও বাবার কাছে ওই জলরঙের এ-দিক সে-দিক বোঝাটা খুব আনন্দের। বাবা কোনও দিন আমাকে বা আমার ভাইকে ‘বসে আঁকো’ প্রতিযোগিতায় নাম লেখাতে দেননি, উনি ও সবের ঘোরতর বিরোধী। বলতেন, এই যে আঁকার শিক্ষকেরা এ ভাবে গাছ, পাখি, গ্রামের দৃশ্য এঁকে দেন, এতে বাচ্চার ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট হয়। সেই বাবার কাছে বসে ছবি দেখা। আর ওই ‘দেখি নাই ফিরে’ আঁকতে আঁকতেই তো তিনি কলেজ লাইফের পর ফিরে এলেন জলরঙে। তার আগে তো অয়েল পেন্টিং। বাবা বলছিলেন, ফের জলরঙে ফিরতে ভাল লাগছে।

কয়েক ঘণ্টায় ইন্দিরা

পার্বতীর কথা: ওই ফোনটাও বিকেলে ‘দেশ’ পত্রিকা থেকে এসেছিল। সে দিন দুপুরেই ইন্দিরা গাঁধী দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন, দ্রুত কিছু এঁকে দিতে হবে।

সারা শহরে প্রায় অঘোষিত কারফিউ, তার মধ্যেই বিকেলে উনি বেরোলেন। রাস্তাঘাট শুনশান, দোকানপাট বন্ধ। শুধু একটা ফুলের দোকান খোলা। সেখান থেকে জবার মালা কিনে বাড়ি ফিরলেন, তার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। ইন্দিরার দৃষ্টিহীন শূন্যতা, জবার মালায় বুলেটের ছিদ্র, শুকিয়ে আছে চাপ চাপ রক্ত।

ছবিটা এঁকেছিলেন খুব দ্রুত। সারা রাত আদৌ লাগেনি। এমনিতে ওঁর অভ্যেস ছিল, রাত জেগে স্টুডিয়োয় কাজ করা। কিচ্ছু খেতেন না, মাঝে মাঝে শুধু কফি দিতে হত। সঙ্গে বিস্কিট-ফিস্কিট কিছু না। মাঝে মাঝেই দেখতাম, বুঁদ হয়ে আঁকতে আঁকতে তুলিটা কফির কাপেই ডুবিয়ে দিয়েছেন। এই ভাবেই ভোর ছ’টা-সাতটা নাগাদ কাজ শেষ হত। কিন্তু তার পরও প্যালেট, ব্রাশ সব নিজে পরিষ্কার করে টেবিলে যেখানে রং লেগেছে তা মুছে স্নানে যেতেন। ওই যে টিপটপ থাকার অভ্যেস!

স্নান সেরে, এক কাপ চা খেয়ে বিছানায়। একটা অভ্যেস ছিল, ঘুম ভেঙেও পায়ের আঙুল নাচানো। অনেক দিন বেলাবেলি তুলে দিয়েছি, ‘কী গো, সাড়ে দশটা বাজে। উঠবে না?’ উনি পায়ের আঙুল নাড়াতে নাড়াতে জবাব দিয়েছেন, ‘আমি কি আর ঘুমোচ্ছি? ছবি তৈরি করছি।’ সকালবেলার বিছানায় শুয়ে পা নাচাতে নাচাতেই ওঁর মনে তৈরি হত অনেক ছবি।

আমার বাবা

বলাকা: এই রুট বা শিকড় জিনিসটায় বাবা খুব বিশ্বাস করতেন। উনি বলতেন, আমার শিকড় এখানে। দক্ষিণ কলকাতায় আমি কোনও দিন যাব না। বাড়িতে জিন্স পরার অনুমতি ছিল না, হয় শাড়ি নয় সালওয়ার কামিজ। স্কুল থেকে হয় মা বা ঠাকুমা কেউ একজন নিয়ে আসবেন। স্কুল থেকে বেরোনোর পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্স পড়ার ইচ্ছে ছিল, বাবা বললেন, ‘না, লেডি ব্রেবোর্ন’। আমাকে অত দূরে পাঠানোর ইচ্ছে ওঁর নেই। কলেজ বা বন্ধুদের বাড়ি যেখানেই যাই না কেন, ড্রাইভার গিয়ে নিয়ে আসবে। বাবা কি একটু রক্ষণশীল ছিলেন? হয়তো। আসলে সব সময় আমাকে হারিয়ে ফেলার ভয় পেতেন। কিন্তু মানুষটাকে আবার অন্য ভাবেও তো দেখেছি। কলকাতায় কেবল টিভি, ভিসিআর আসার পর পরই আমাদের বাড়িতে। বাবা তখন বিবিসিতে ‘ইয়েস মিনিস্টার’, ‘অ্যালো অ্যালো’ এ সব সিরিয়াল দেখতেন, আর ফি রবিবার আমাদের সঙ্গে নিয়ে ‘স্টার ট্রেক’ দেখতেই হবে। ভিসিআর কিনেই বাড়িতে আনা হল ‘সাউন্ড অব মিউজিক’ আর সব বিদেশি ছবি। এখনও মনে পড়ে, ৯/১০ বছর বয়সে বাবার পাশে বসে তারকভস্কি দেখছি, বিশেষ বুঝতে পারছি না। কিন্তু বাবা ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের দুই ভাই বোনকে গল্পটা বলে চলেছেন।

আর ছিল অভিমান। কলেজ-জীবন অবধি বাবাই আমাকে নিউ মার্কেট, পার্ক স্ট্রিটে নিয়ে গিয়ে শাড়ি, সালওয়ার কামিজ কিনে দেবেন। মায়ের শাড়িও কিনবেন তিনি নিজে। এর অন্যথা হলে মুখ ভার। আমরাও সাহস করতাম না। আসলে সব মিলিয়েই বিকাশ ভট্টাচার্য একজন পারিবারিক মানুষ। শিল্পী মানেই বোহেমিয়ান, এই সমীকরণ অন্তত ওঁর জীবনে নেই।

শিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের তুলিতে শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য

পার্বতীর শেষ কথা

আটের দশকের শুরুতে ওঁর ছোটখাটো একটা সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছিল, সে যাত্রায় সামলে উঠেছিলেন। কিন্তু সুগার, প্রেশার ওঁকে আর ছাড়েনি। বারংবার বলা সত্ত্বেও শরীরের দিকে ফিরে তাকাতেন না। সেই সারা রাত জেগে আঁকা। আমি নিজে অনেক অনুনয় করেছি। কিন্তু ওঁর সেই এক গোঁ, ‘না, এই ছবিটা আমি অমুক দিন দেব বলেছি। মরি বা বাঁচি শেষ করতেই হবে।’

২০০০ নাগাদ পিঠে প্রবল ব্যথা। ডাক্তার ফিজিওথেরাপির নির্দেশ দিলেন, তাতে লাভ হল না। উল্টে জ্বর এসে গেল। নিয়ে যাওয়া হল কার্ডিওলজিস্টের কাছে। তার দিন কয়েক পরেই আমাদের ইউরোপ সফরে যাওয়ার কথা, টিকিট রেডি। কিন্তু ডাক্তার স্ক্যান রিপোর্ট দেখেই চমকে উঠলেন, ‘আপনার স্পাইনাল কর্ডে একটা বড় মাকড়সা।’ ভিতরে একটা অ্যাবসেস, বাড়তে বাড়তে ওটা সুষুম্নাকাণ্ডকে ছুঁয়ে ফেললেই মৃত্যু। ডাক্তারও তখন দিন পাঁচেকের জন্য কলকাতায় থাকবেন না। বললেন, ফিরেই অপারেশন করবেন। তার আগে হাঁটা চলা, বাথরুম যাওয়া বন্ধ।

এর দিন তিনেকের মধ্যে সেই রাত। সারা রাত ব্যথায় ছটফট করছেন। আমি দিতে চাইছি না, কিন্তু উনি কাতরাচ্ছেন, ‘পেনকিলারটা দাও। আর পারছি না।’ রাত দুটো নাগাদ পেনকিলার খেয়ে একটু ঝিমিয়ে পড়লেন, ভোরের দিকে বললেন, ‘ছেলেকে ডাকো। বাথরুম যাব।’

বাথরুম? ততক্ষণে আমি দেখতে পাচ্ছি, লোকটার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি হাসপাতাল। তার পর তো সাড়ে ছ’বছর শয্যাশায়ী। যে মানুষটা এত শৌখিন, স্বাবলম্বী, নিজের হাতে জামাকাপড় কাচত, সে হুইল চেয়ারে বন্দি। যে ডান হাতে ছবি আঁকত, তাতেই সাড় নেই। অনেকেই বলেছিলেন, ওঁকে বাঁ হাতে আঁকতে। তুলুজ লোর্ত্রেক, রেমব্রাঁ অনেকেই নাকি সেরিব্রালের পর বাঁ হাতে এঁকেছেন। উনি এক-দু’দিন চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু ওই যে সারা জীবন পারফেকশন খোঁজার চেষ্টা! একটা সময় হাল ছেড়ে দিলেন।

সে এক অন্তহীন সময়। ওঁর মাথা কাজ করে, বন্ধুদের সঙ্গে গল্পের সময় টের পাওয়া যায়, পুরনো কথা সব মনে আছে। আর আমি? কান্নার উপায়ও নেই। ওঁর মা, মানে আমার শাশুড়ি তখনও বেঁচে। চোখের সামনে তিলতিল করে পুত্রের এই দশা সইতে হচ্ছে তাঁকেও। এক দিক থেকে ভাগ্য ভাল, ছেলের মৃত্যুর বছর দুই আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আমাদের জীবনের ছবিগুলি এই ভাবেই শুকিয়ে গেল।

-

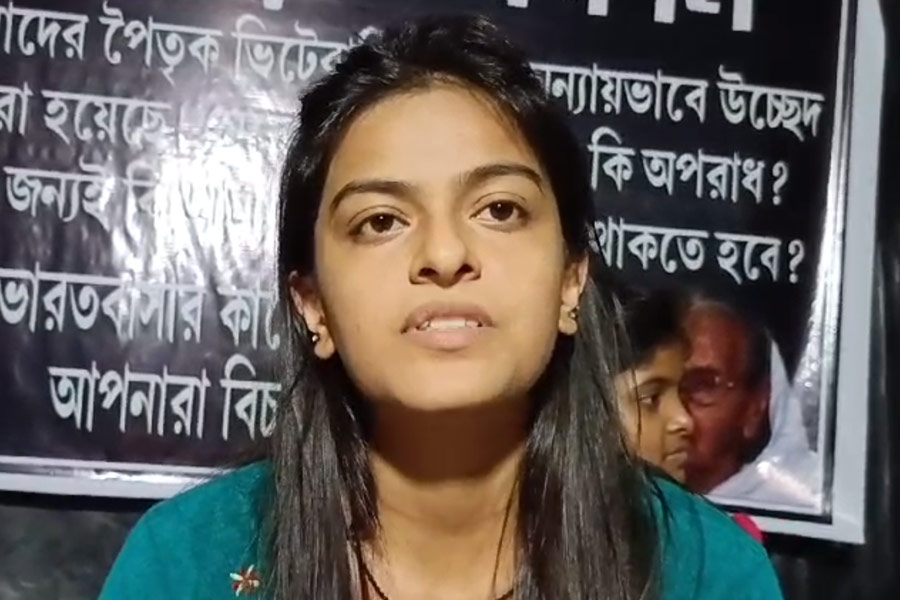

আমরণ অনশনের দ্বিতীয় দিন, বিজেপির শান্তনুর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনলেন তুতো বোন মধুপর্ণা?

-

আইপিএলের পরে বিরাট, ধোনিদের ঘরের মাঠে খেলতে নামবেন মন্ধানারা, প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা

-

অলিম্পিক্সের ট্রায়ালে বিশ্ব রেকর্ড ভারতের মনু ভাকেরের

-

‘মহিলাদের পোশাক পরে অভিনেতাদের কোলে বসে পড়েন’, তীব্র কটাক্ষের মুখে সুনীল গ্রোভার

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy