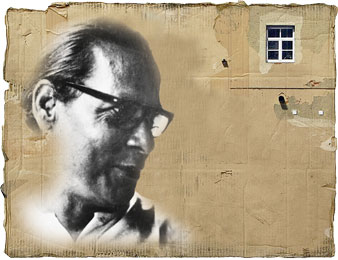

কমলকুমার মজুমদারের গল্পের সংখ্যা উনত্রিশ (এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে)। কিন্তু তাঁর মুখে মুখে বলা গল্প এবং তাঁকে নিয়ে অন্যমুখে শোনা গল্পের সংখ্যা এক হাজার এক।

এই সব অন্য মুখের মধ্যে আছেন সত্যজিৎ রায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপান্থ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর একশো বছরে ওই এক হাজার এক-এর গুটিকয়েক শোনালে পুণ্য হবে।

১৯৩৮-এ তাঁর প্রথম গল্প ‘লালজুতো’র বহু পরে (কমবেশি তেইশ বছর) তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ প্রকাশ করেন। উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরনোর সামান্য ক’দিন আগে, ১৯৭৯-তে, তিনি স্বর্গলাভ করেন। কিন্তু ওই শেষ সতেরো বছরে তিনি রচনা করেন আরও সাতটি উপন্যাস, ফলে মোট আট।

সংখ্যা হিসেবে বিশেষ কিছু না, কিন্তু ওই আট উপন্যাস, উনত্রিশ গল্পে বাঙালি জীবনের যে-গভীর, বিস্তৃত, আলোকিত এবং ছায়াঘন পটচিত্র তিনি এঁকে গেলেন তাতে তাঁর অনতিকালে এক ‘কাল্ট’ হয়ে ওঠা ছাড়া গতি ছিল না। যা তিনি হলেনও সত্বর, অনেকটা ঋত্বিক, শক্তি, বিনয়ের মতো। চর্চা করলে দেখা যায় ওঁর জীবনটাও গল্পে গল্পে সাজানো এবং এক জটিল ভাষাশৈলীতে আধারিত উপন্যাস। সে -বয়ানও শোনাতে হবে, কিন্তু প্রথমে ওঁর বলা এবং ওঁকে নিয়ে বলা গল্পে যাই।

ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন-এর নাম বাঙালির শোনা। তরুণ বুদ্ধিজীবী সাহেব হাতে ক্যামেরা নিয়ে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে টো টো করে ঘুরেছেন টেরাকোটা মন্দিরের তথ্যায়ন করতে। অকস্মাৎ একদিন তিনি মারা যেতে তাঁর স্মরণে দুটি অপূর্ব স্মৃতিচারণা লিখেছিলেন সত্যজিৎ রায় ও অধ্যাপক পি.লাল।

তো এই ম্যাকাচ্চিয়ন তাঁর গবেষণাকালে যাতায়াত করতেন সত্যজিৎ ও কমলকুমারের কাছে। এরকম এক সময় বেশ কিছু দিন দেখা নেই ওঁর। এর পর সত্যজিতের বয়ানে শুনুন...“কমলবাবু হঠাৎ একদিন বললেন, ‘আচ্ছা, ওই ফর্সা মতো ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে এর মধ্যে?’ ‘ফর্সা মতো ভদ্রলোক’ সেটা কে এ সব ভাবছি। লোকটা দাঁড়াল শেষে ডেভিড! বললাম, ‘ফর্সা ভদ্রলোক কী? ও তো সাহেবই!’ কমলবাবু দিব্যি ক্যাজুয়ালি বললেন, ‘ওই হল!’”

নিজের কাজ সম্পর্কে যদি কারও কথা গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন তো সেটা কমলকুমারের। ‘পথের পাঁচালী’-তে পুজোর আচারবিধিতে কী এক ত্রুটির কথা কমলকুমার বলাতে তা মন দিয়ে শুনেছিলেন সত্যজিৎ। ৯৯.৯৯ শতাংশ দর্শকের তা চোখে পড়ারই কথা না।

অথচ ওঁর সামনে কেউ সত্যজিতের সমালোচনা করলে ভয়ানক চটে যেতেন। ওঁর এক ভক্ত সত্যজিতের কাজ নিয়ে বিরূপ কিছু বলাতে তিরিক্ষি হয়ে বলেছিলেন, “সত্যজিতের সমালোচনা করার তুমি কে হে? করলে আমি করব, তুমি কে?”

এরকম আরেকবার অমন কথা কেউ বলাতে বলেছিলেন, “ছি! ছি! নেবু গাছের তলে দাঁড়িয়ে সত্যজিতের নিন্দে করলে নেবু তেতো হয়ে যাবে।”

রাধাপ্রসাদের সঙ্গে বসলে ঘুরে ফিরে আসত মানিকবাবু আর কমলবাবুর গল্প। একদিন বললেন, “বসে আছি একজনের বসার ঘরে কমলবাবুর সঙ্গে। সুন্দর করে নিকোনো মেঝে। হঠাৎ একজন জুতো পরে মচমচিয়ে ঢুকে পড়লেন সেখানে। অমনি হা হা করে উঠলেন কমলবাবু, “করেন কী? করেন কী? এর পর তো এখানে একটা নকুলদানা পড়লে বাচ্চা কুড়িয়ে খেতে পারবে না।”

শ্রীপান্থের অ্যানেকডোটও মজাদার। একদিন পড়ন্ত বিকেলে ওয়েলিংটনের পুরনো বইয়ের দোকানে দেখা। কমলবাবু ধরলেন, “চলুন আজ আপনাকে খালাসিটোলায় নিয়ে বসি।” শ্রীপান্থ কাকুতিমিনতি শুরু করলেন, “না, না, ওখানে নয়। কমলালয় স্টোর্সের ক্যান্টিনে বসি।”

ইত্যবসরে সদ্য পয়সা করা এক ভক্তের আবির্ভাব, তিনি কমলবাবুকে নিয়ে ক্যাথে রেস্টোরান্টে বিলিতি মদ খাওয়াবেনই। আর কমলকুমার যাবেনই না। ভক্ত বিদেয় হতে বললেন, “ছোঃ! ওর পেছু পেছু গিয়ে বিলিতি খাব? খেপেছেন! মানসম্মান নিয়ে টানাটানি পড়বে। আমি চললেম।” বলে আপন মনে খালাসিটোলার দিকে হাঁটলেন একা একাই।

রাধাপ্রসাদের আরেকটা গল্পে যাব, ঈষৎ ‘রিস্কে’। তবু ঝুঁকি নিচ্ছি। কমলবাবু, রাধাপ্রসাদ এবং ওঁদের ডাকসাইটে সব বন্ধুরা জড়ো হয়েছেন ধর্মতলা কফিহাউসের লর্ডস বিভাগে। আড্ডা চরমে উঠেছে, তখন হাতে বড় অ্যাটাচি কেস নিয়ে এক ভদ্রলোক পাশের টেবিলে জাঁকিয়ে বসে অর্ডার হাঁকলেন, “পাঁচটা অমলেট আর পাঁচটা মাখন টোস্ট।” পাশ থেকে অর্ডারটা উড়ে কানে আসতে কমলবাবু চোখ বড় করে বললেন, “বলে কী! এ খাওয়া খেলে তো দুটো মাগও রাখতে হবে।”

যাঁরা কমলকুমারের লেখা মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে ওঁর মধ্যে এক আশ্চর্য নীতিবোধ সদা সর্বক্ষণ কাজ করত। কিন্তু কেউ যেচে নিজের সমস্যা ডেকে আনলে তাকেও তো তার পথেই সামাল দিতে হবে। তো এরকম এক অভিজ্ঞতার কথা শ্রীপান্থকে শোনাচ্ছিলেন কমলবাবু।

সমস্যা কী? না, তার রক্ষিতা কিছু কাল যাবৎ বড্ড গরম মেজাজে আছে। কী করে সামাল দেওয়া যায়? “তো তাকে কী পরামর্শ দিলেন?” জিজ্ঞেস করেছিলেন শ্রীপান্থ।

কমলকুমার তন্মুহূর্তে গল্পকার ও ঔপন্যাসিক, বললেন, “লিটারেচার থেকে সলিউশন খুঁজে দিলাম। বললাম, অপিসফেরতা মুড়ি-আলুর চপ, শিঙাড়া বা কচুরি নিয়ে যাও। মাদুরে বসে চায়ের সঙ্গে দুজনায় খাও, একটা গেরস্থালি মুড তৈরি করো। আর ফাঁক বুঝে বুঝে বউয়ের নিন্দে করো। ও আনন্দ পাবে।” এর ফলাফল কী হয়েছিল সেটা অবশ্য কমলবাবুর জানা হয়নি।

‘পুনশ্চ পারী’ লেখাকালীন কী একটা কারণে শিল্পী নীরোদ মজুমদার একবার সত্যজিৎ রায়ের কাছে গেছিলেন। পরের দিন আমাদের অপিসে এসে গল্প করছিলেন। কথায় কথায় বললেন, “একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, জানো, সত্যজিৎ।”

জিজ্ঞেস করলাম “কী প্রশ্ন?” হঠাৎ বললেন, “আচ্ছা আপনার দাদা আমার ওপর রেগে থাকেন কেন?” বললাম, “ওটা রাগ নয়, অভিমান। হয়তো ভালবাসা। সত্যজিৎ চুপ করে হাসলেন।”

যে-অবিমিশ্র প্রশংসা কমলবাবু সম্পর্কে করতেন সুনীলদা তেমনটা ওঁকে আমি আর কারও সম্পর্কে করতে শুনিনি। যদিও লিখতেন একেবারে ভিন্ন গোত্রের ভাষা ও সংগঠনে কিন্তু আলোচনা হলেই বলতেন যে কবিতা পড়ার অভ্যেস না থাকলে ও লেখার স্বাদ নেওয়া কঠিন। উনি বা শক্তিদা (চট্টোপাধ্যায়) ওঁকে মাস্টার জ্ঞান করতেন, কারণ পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি “‘হরবোলা’ নামে একটা নবীন ক্লাবে তিনি এসেছিলেন আমাদের মতন কিছু আনাড়িদের নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করাতে। সুকুমার রায় এবং রবীন্দ্রনাথের দুটি নাটক শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয়েছিল ঠিকই, সুদীর্ঘ কাল মহড়ার পর। সেই মহড়ার সময় আমাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল কমলকুমারের মুখনিঃসৃত অপূর্ব ভাষায় নানারকম গালগল্প। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুেশেখর, শিশির ভাদুড়ি প্রমুখ সম্পর্কে তাঁর টুকিটাকি গল্পের সংগ্রহ ছিল অজস্র।”

কমলকুমারের কাছে অভিনয়ের তালিম নেওয়া কালে সুনীল জানতেনও না যে নাট্য পরিচালনা ও ছবি আঁকার বাইরেও ওঁর এক মস্ত এবং প্রধান পরিচয় আছে তিনি লেখক। পঞ্চাশের দশকের ওই সময়টায় যে কোনও কারণেই হোক তিনি লেখা বন্ধ রেখেছিলেন।

তো ওই সময়েই একদিন ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকার একটা পুরনো সংখ্যায় ‘মল্লিকা বাহার’ নামে একটা গল্প চোখে পড়ে সুনীলের। লিখছেন, “সেটা যে আমাদেরই মোশান-মাস্টারের রচনা, সে-ব্যাপারে প্রথমে নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। প্রসঙ্গটি ‘হরবোলা’র আড্ডায় উত্থাপন করতেই আমাদের সঙ্গীত পরিচালক এবং প্রখ্যাত কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বললেন, “তোমরা ‘সাহিত্য পত্র’য় কমলবাবুর ‘জল’ গল্পটি পড়োনি? দারুণ!”

এর বহু পরে, ১৯৭৫-এ, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে কমলবাবু ইস্কুলের ছেলেদের দিয়ে সুকুমার রায়ের নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। অপূর্ব সেই নাটকে ভাল দর্শক হয়নি দেখে সুনীলদা ওঁর স্বভাববিরুদ্ধ এক রাগী সম্পাদকীয় লিখেছিলেন ‘কৃত্তিবাস’-এ। লিখেছিলেন, “এ নাটক মানুষকে দেখতেই হবে, কারণ এ নাটক করিয়েছেন কমলকুমার মজুমদার।” ওই সময়েরই একটু আগে থেকে কমলবাবুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ শুরু হয়েছিল আমার ও বন্ধু-সাংবাদিক বিক্রমন নায়ারের।

একবার ছেলেদের নিয়ে করানো ওঁর ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ নাটক দেখে তো আমরা থ’। কী অপূর্ব এক মজামিরির আবহ গড়ে উঠল চকিতে শুধু সংলাপ বলানোর কায়দায়! তারপর যখন যন্তরবাদ্যি যোগে ‘আসিছে রাবণ’ গাওয়া শুরু হল সেটা যেন আমোদ, প্রমোদ ও কৌতুকের এক কোয়ান্টাম লিপ, আশ্চর্য অগ্রগতি। (এই প্রসঙ্গে মনে আসছে সন্তোষকুমার ঘোষের প্রিয় উদ্ধৃতি কমলকুমার থেকে: ‘এই অশ্বগুলির ভিতর এক বৃহৎ লম্ফ লুকাইয়া আছে।’) হঠাৎ পাশ থেকে বিক্রমন বলে উঠলেন, “তুমি ভাবতে পারো, বাংলা ভাষার সব চেয়ে কঠিন লেখক এই সরল, মধুর, ডিভাইন ননসেন্স ডিরেক্ট করছেন!”

তখন সত্যিই পারিনি, কিন্তু একটু একটু করে কমলকুমারের কথাবার্তা শুনে, ওঁর লেখাপত্তর পড়ে (এক অসম্ভব ঝোঁক তখন কমলকুমারের চিন্তার স্বাদ নেবার) ক্রমশ খোলসা হতে থাকল যে অমন হাওয়াটাই খুব স্বাভাবিক।

জন্ম যদিও চব্বিশ পরগনার টাকিতে, ওঁর পরিবার বাস উঠিয়ে চলে গিয়েছিল রিখিয়া। ইস্কুল করেছেন বিষ্ণুপুরের শিক্ষা সঙ্ঘে। কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার আগে ইস্কুল ছাড়লেন। পড়া ধরলেন সংস্কৃত টোলে।

পাশাপাশি তালিম নিলেন সেতারে এক স্থানীয় ওস্তাদের কাছে। আর বয়সে বয়সে এত অগাধ পড়াশুনো সারলেন যে যখন ওঁকে সাক্ষাৎ দেখছি তখন উনি পূর্ণকুম্ভের মতো। কোনও আস্ফালন নেই, কিন্তু যে-কোনও কথায় এক তীব্র স্বকীয়তা, যার পিছনে আবার এক অবিশ্বাস্য পাঠজীবনের সঞ্চয়।

টোলে সংস্কৃত পড়া আর নিজের চেষ্টায় বাড়ি বসে ফরাসি শিখে মার্সেল প্রুস্তের (উনি লিখতেন ও বলতেন মার্শাল প্রুস্ত) ‘রিমেমব্রেন্স অব থিংগজ পাস্ট’ পড়া ওঁর চিন্তার জগতের দুই গোলার্ধ সূচিত করে। যা শব্দে উচ্চারণ করা যাচ্ছে না তা ছবি এঁকে বা কাঠখোদাইয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে নানা অঞ্চলের লৌকিক সঙ্গীত ধারণ করেছেন মগজে, ওঁর গল্প-উপন্যাসে কী অবলীলায় আসে আর যায় কত অজস্র কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, রামপ্রসাদী (ওঁর মরণোত্তর প্রকাশিত প্রবন্ধ ‘সাহিত্যে উত্তরপুরুষ ও শরৎবাবু’তে স্পষ্ট লিখেছেন ‘রামপ্রসাদ আমাদের শ্রেষ্ট কবি, যেহেতু তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে বাক্যের মধ্যে তিনি’), স্তব ও ছড়াগান।

শুনেছি তিনি মালার্মের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন, এবং ওঁর সহধর্মিণী দয়াময়ী মজুমদার জানিয়েছেন যে, একটা ফরাসি থেকে বাংলা ডিকশনারি রচনায় হাত দিয়েছিলেন। তবে ওঁর কাছে মূলমন্ত্র ছিল না ‘শুভস্য শীঘ্রম’, ছিল ‘শুভস্য ধৈর্যম’ লিখেছেন দয়াময়ী। যিনি সময় ধরে, নিখুঁত করে কর্ম সম্পাদন করতেন তাঁর মাত্র পঁয়ষট্টি বছর বয়সে জীবন শেষ করাটাই শীঘ্র কীর্তি। যদিও সেই অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব জীবনটাও ওঁর শতবর্ষ লগ্নে দাঁড়িয়ে ঠাহর হচ্ছে দিব্য নিখুঁত।

ওঁর সেই নিখুঁত রচনাকাণ্ডে যাবার আগে আরেকটু গল্প করি। একদিন কমলবাবুকে নিয়ে কথা হচ্ছে, সুনীলদা বললেন, “তোমরা যে কমলদাকে দেখেছ ইনি তো সাত্ত্বিক বাঙালি। এই কমলদাই এককালে স্যুটে-বুটে সাহেব। হাতে গোল্ড ফ্লেকের টিন, আঙুলে দামি পাথর বসানো সব সোনার আংটি। জ্যঁ রেনোয়া যখন ‘দ্য রিভার’ তুলতে এলেন শহরে তখন উনিই ওঁর ক্যালকাটা কানেকশন। আমাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগের পর্ব সেটা। আমাদের সময়েও কিন্তু উনি খুবই কেতাদার।”

রাধাপ্রসাদ বলতেন, “কমলবাবুর পাণ্ডিত্য যখন-তখন অবাক করে দেবার মতো। কিন্তু সেটা তিনি দেখাতেন না, কথায় কথায় ধরা পড়ত। একটা সেন্স অব হিউমারে সব মুড়ে রাখতেন। একবার হল কী, এক ফড়ফড়ে আঁতেল এসে হাজির কফি হাউজে। নতুন নতুন কী সব বইপত্তর নিয়ে বেজায় বকছে। সদ্য প্রকাশ হওয়া কোন এক আর্ট থিওরির বইয়ের নাম করে বললে, “সে কী, এ বই না পড়া থাকলে তো তিরিশ বছর পিছিয়ে আছেন?”

“হঠাৎ বহু ক্ষণ চুপ থাকা কমলবাবু বললেন, ‘আপনার কি অ্যারিস্টটলের ‘পোয়েটিক্স’ পড়া আছে? আঁতেল মাথা নাড়ল, “না, ওটা পড়া নেই।” তাতে ‘এ হে হে’ করে উঠলেন কমলবাবু। বললেন, “তাহলে তো আড়াই হাজার বছর পিছিয়ে গেলেন মোহায়! আঁতেল চুপ।”

একদিন বিক্রমনের সঙ্গে বসেছি কমলকুমারের কাছে। এ কথা, সে কথায় বিক্রমন জিজ্ঞেস করলেন, “এত কঠিন করে লেখেন কেন?’ একটু হেসে বললেন, “বলা কঠিন।” তারপর একটু থেমে বললেন, “আমার যে খুব সহজ, তরতরে লেখা পড়তেও কষ্ট হয়, হোঁচট খাই।”

বিক্রমন জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার লেখাকে কি বঙ্কিমী ধারায় বলা যাবে?”

কমলবাবু চুপ রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর প্রশ্ন করলেন, “আপনারা কি মার্শাল প্রুস্তের ‘পুরানো সময়ের সন্ধানে’ (ঠিক এই ভাবেই উনি ‘রিমেমব্রেন্স অব থিংগজ পাস্ট’-এর উল্লেখ করেছিলেন) উপন্যাসটির কিছুটাও কি পড়েছেন?” বিক্রমন ও আমি সমস্বরে বললাম, ‘শুধু প্রথম খণ্ড ‘সোয়ানজ ওয়ে’।

কমলবাবু হেসে বললেন, “বাকি সব খণ্ডেও কিন্তু সেই স্মৃতি, স্মৃতি আর স্মৃতি। কখনও কি মনে হয় এত স্মৃতি কি ধরে রাখা যায়? আর এও কি মনে হয়, কীসের প্রভাবে এত কিছু একই মনে ঘর করে? এ সবই শব্দ, বাক্য, সাহিত্যের ইন্দ্রজাল।”

এর কিয়ৎকাল পর কমলবাবু চলে যান, এবং তার কিছু পরে দয়াময়ীর এক রচনা পড়ে আমাদের সংবিৎ ফেরে। তিনি লিখেছিলেন, “তাঁর উপন্যাসে, গল্পে বা প্রবন্ধে যে সব পদবিন্যাস দেখা যায়, প্রথমত সেগুলো সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা এই যে সেগুলো ফরাসি ঘেঁষা। বহু দিন আগে একবার আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেম যে বাংলা সাহিত্যের যে প্রচলিত রীতি চলে আসছে এটি তাঁর পক্ষে ব্যতিক্রম কেন?

তখন তিনি আমাকে একটা বই বার করে দেখিয়েছিলেন যার নাম ছিল ‘ব্রাহ্মণ্য যুগের ভাষা’ অথবা ‘লিপি’। বইটি দেখার পর আর আমি এ প্রসঙ্গে কোনও প্রশ্ন করিনি।”

বাংলা ভাষারীতির সঙ্গে কমলকুমারের সম্পর্কে একটা ধারণা তো হল। প্রুস্তের সঙ্গে ওঁর আত্মিক যোগের একটা সূত্র পেয়েও বড় আহ্লাদ হয়েছিল। কিন্তু তখন উনি নেই। সেটা এ রকম: ‘রিমেমব্রেন্স....’-এর কথক-নায়কের সামনে কফি-রুটির প্রাতরাশ সাজানো। সেই ঘ্রাণে ওর মন সহসা চলে গেল দূর দক্ষিণ ফ্রান্সের সবুজ নিরালায়।

কমলকুমারের ক্ষেত্রে সেটা এরকম: শীতের সকালে সামনে চা নিয়ে বসে তিনি। হঠাৎ দেখলেন জানলার পাশের গাছের পাতার ছায়া পড়েছে সেই চায়ে। অমনি মন চলে গেল রিখিয়ায়।

স্মৃতির এই আন্দোলনের পাশাপাশি আরও দুটি বিপ্রতীপ শক্তি কাজ করত কমলকুমারের রচনাধারায় তীব্র যুক্তি (এককালে উনি ‘অঙ্ক ভাবনা’ বলে একটি পত্রিকা বার করেছিলেন, পরে একটি রহস্য রোমাঞ্চের পত্রিকাও) ও বাস্তবতা (ওঁর বিস্তৃত ও ধীর লয়ে কোনও মুহূর্ত বা ঘটনা বিধৃত করার কারণও এই বাস্তবতার নিখুঁত পুনর্গঠন) এবং গভীর ভাবুকতা এবং অধ্যাত্মবোধ।

ওঁর শেষ উপন্যাস ‘খেলার প্রতিভা’ শুরুই করলেন সেন্ট অগাস্টিনের অমর আত্মকথা ‘কনফেশনজ’-এর ধারায় ভগবানকে উদ্দেশ করে, সাক্ষী রেখে। লিখলেন: “মাধব যে তুমি মহাপ্রভুতে, মাগো যে তুমি বর্গভীমা, ঠাকুর জয় রামকৃষ্ণ! যে এখন আমরা এখানেতে নিজেরে বিস্তারিব, যাহা ঘটিল, তাহারে নির্মাণ করি, এবং এই অভিমান ভুয়া না হউক....” এবং এক গ্রাম হতে গ্রাম হতে দিগন্তবিস্তৃত মহামারীর নিটোল, নির্মম ছবি আঁকলেন।

এর আগে ‘পিঞ্জরে বসিয়া শুক’ উপন্যাসও এহেন পূজার্চনা দিয়ে শুরু করেছিলেন: ‘জয় মাধব, তারা ব্রহ্মময়ী, মাগো জয় রামকৃষ্ণ।’

তবে ওঁর প্রথম, প্রধান, অতুলনীয় উপন্যাস ‘অন্তর্জলী যাত্রা’-র শুরু থেকে শেষ যে শ্মশানঘাটে তার প্রথম অনুচ্ছেদটি যেন বিভাস রাগিণীর আলাপসুর। কমলকুমার লিখছেন...

“আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পূনর্ব্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।” আলো ফুটছে শ্মশানে, যেখানে অশীতিপর সীতারাম চট্টোপাধ্যায়কে অন্তর্জলী যাত্রার জন্য আনা হয়েছে। সেখানে তাঁর সঙ্গে ‘অনিন্দ্যসুন্দর একটি সালঙ্কারা কন্যা’ যশোবতীর বিবাহদানও হল।

লেখাতে কন্যাকে বর্ণনা করেছেন ‘ক্রন্দনের ফলে অনেক স্থানের চন্দন মুছিয়াছে, আকর্ণবিস্তৃত লোচন রক্তাভ, হলুদ প্রলেপে মুখমণ্ডল ঈষৎ স্বর্ণসবুজ। সর্ব্বলক্ষণে দেবীভাব বর্ত্তমান, ফলে সহজেই মনে হইবে এ যেন বা চম্পক ঈশ্বরী, লক্ষ্মী প্রতিমা। শুধুমাত্র মুখখানি জন্ম দুঃখিনীর মতই বিষাদময়।’ এক সময় বৃদ্ধের সঙ্গে যশোবতীর বিবাহ দিয়ে দুজনকে শ্মশানে রেখে চলে গেল সবাই। আশা পর দিন ফেরত এসে বৃদ্ধের মৃত্যু দেখে তাঁর সৎকার ও যশোবতীর সতীদাহ সম্পন্ন করা যাবে।

মন মানে না শুধু বৈজু চাঁড়ালের, যার কাজ হবে মড়া পোড়ানো ও সতীকে দাহ করা। সে কেবলই স্বামীর শরীর পাহারা দেওয়া নববধূর কাছে যায় আর বলে, ‘তুমি পুড়বে চচ্চড় করে ...ভাবতে আমার চাঁড়ালের বুক ফাটে গো। তুমি পালাও না কেনে।’

একটি দিন এবং একটি রাতের খেলা গোটা উপন্যাস জুড়ে। ১৯৮২ তে কলকাতার আন্তর্জাতিক ফিল্মোৎসবে অসাধারণ চিত্রনির্মাতা মিকলোস ইয়াংচো-র ‘হাঙ্গেরিয়ান র্যাপসোডি’ ইত্যাদি ছবি দেখতে দেখতে বার বার মনে এসেছিল কমলবাবুর এই কাজ।

একই পরিবেশে মাত্র ছ’টা আটটা কাট-এ ধরা সব ছবি। কমলবাবুর উপন্যাসও যেন শ্মশানের চৌহদ্দিতে শুধু ক্যামেরার দৃশ্যের ঘোরাফেরা, বিস্তার। ভাষায় ধরা।

আর হায়, কী ভাষা! ভাষার উৎসব যেন। এই ছবি, এই দর্শন, এই ভাব, এই ভাবনা, বাংলায় আর কারও মতো নন তিনি, শুধু বলব (তাঁর আত্মার কাছে শতকোটি ক্ষমাপ্রার্থনা করে) কখনও কখনও হলেও হয়তো তাঁর প্রিয় মার্সেল প্রুস্তের মতো। তবু ওই স্মৃতিতে যেমন স্মৃতি মেশে।

কমলকুমার অবশ্য উপন্যাসটির জন্য যে বিশেষ একটি ভূমিকা লিখেছিলেন তাতে বলেছেন, “এ গ্রন্থের ভাব বিগ্রহ রামকৃষ্ণের। ইহার কাব্য বিগ্রহ রামপ্রসাদের।”

উপন্যাসের মতো কমলকুমারের গল্পও মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে যাত্রা করে, অতি সাধারণ ঘটনা থেকে অপূর্ব কাহিনি গড়ে ওঠে, অতি সন্তর্পণে। নিঃশ্বাস ধরে রেখে পরিণতির দিকে সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেন খুনের সাক্ষী হতে চলেছি। যেমনটি হয় ওঁর অপরূপ গল্প ‘মতিলাল পাদরী’তে।

এক বর্ষার রাতে পাদরীর গির্জায় সোমত্থ যুবতী সাঁওতাল মেয়ে ভামর প্রায় বুকে হেঁটে উপস্থিত। পেটের বাচ্চা তখনও বিয়োতে হবে, পাদরী গ্রামের বিয়োনোর কাজের মেয়ে বীণাকে এনে কাজ সারলেন। প্রসব হল, বীণার কথামতো ‘এক ধামা দেবশিশু’।

মতিলাল জানতে চাননি বাপ কে? বরং জগতে শিশু এসেছেন এই ভাবনায় তাকে অন্তরের সোহাগ, কান্না, ভালবাসা দিয়ে একটু একটু করে বড় করেছেন।

কখনও কখনও টিলার উপর একলা বসে ভামরকে কাঁদতে দেখে বুঝিয়েছেন কোথাও কোনও পাপ নেই ওর। তার প্রশ্ন, “বাবা, আমার কি হবে গো?’-র উত্তরে বলেছেন, ‘নব জীবন পেয়েছে। তুমি জান না তুমি কার মা!”

তারপর হঠাৎ এক গভীর সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় গ্রামের লম্পট মাতালদের ডেরায় বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখলেন ভামরকে। তাঁর শুধু মনে হল ‘আমি ঠকেছি।’ লেখক লিখছেন, ‘কোথাকার একটা পাশবিক জঙ্গল চলতে চলতে এসে তাঁর মধ্যেয় আশ্রয় নিয়েছে। তিনি গির্জায় ফিরে শিশুপুত্রটির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছেন না।

এক সময় কঠোর সঙ্কল্প করে শিশুটিকে কাঁধে তুলে জঙ্গলের এক জটিল জায়গায় নিয়ে নামালেন। তারপর একটা মানুষ গভীর গর্তে নেমে পড়লেন। শুনলেন শিশু ‘বা-ও-বা’, ‘বা-ও-বা’ করে কাঁদতে কাঁদতে কাঁকরজমি দিয়ে হেঁটে আসছে। পড়ে যাচ্ছে...কাঁকরে পা কাটছে।

তারপর? কমলকুমার, যিনি ‘অন্তর্জলী যাত্রা’-র যশোমতীকে সতীদাহ থেকে অব্যাহতি দেন জলে ভাসিয়ে দিয়ে এক্ষেত্রে শিশুকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর পাদরী “নিজের বুকে যেন লাথি মেরে লাফ দিয়ে উঠেই দৌড়ে শিশুর কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। শুধু তার ছোট দেহে মুখ ঘষতে ঘষতে ক্ষীণস্বরে বললেন, ‘ও প্রাণ, প্রাণ।”’

‘তাঁর হাঁটুতে মুখখানি বুলাতে বুলাতে চোখের জলে ধোয়াতে ধোয়াতে বললেন, ‘আমি সত্যিই ক্রিশ্চান নাই গো বাপ্।’

কমলকুমার মজুমদারের রচনা পাঠ করতে করতে সারাক্ষণ মনে হয় ওঁর জীবৎকালে আমরা বাঙালিরা ওঁর মূল্য দিতে পারিনি। যে কারণে অত বড় একজন সাহিত্যকার শেষ দিন অবধি থেকে গেলেন লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। ‘খেলার প্রতিভা’ ‘জার্নাল সত্তর’ পত্রে বেরোবার পর তার এক কপি উপহার করে আমায় পাঠিয়ে তাতে লিখেছিলেন, “বুঝিবা আপনাকে কারে ফেলিলাম।”

ওঁর ওই অপূর্ব উপন্যাস উপহার পেয়ে কারে পড়লাম আমি? কী আনন্দ আর লজ্জা সেদিন, আর আজ বড় দুঃখও হয়।

অলংকরণ: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ব্যতিক্রমী কমল

কমলকুমারের রচনার উপাদান দেশজ এবং মূলত গ্রামভিত্তিক। শুরুর দিকে টান টান চলিত ভাষায় লিখলেও ক্রমশ সাধু গদ্যে চলে আসেন। যখন বড় পত্রপত্রিকায় চলিত ভাষায় শিল্প সমালোচনা ও বিবিধ প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখছেন, তখনও গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন সাধুতে। তাঁর ভাষা শুধু সাধুই নয়, বাক্যবিন্যাসও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁর গদ্যরীতির কোনও পূর্বসূরি বা উত্তরসূরি নেই।

উস্তাদ আমির খানের অতি বিলম্বিত খেয়াল বিস্তারের মতো কমলকুমারের গদ্যরীতি ধীর, স্থির এবং ডিটেলসম্পৃক্ত। তৎসম, তদ্ভব, আঞ্চলিক ও শাহরিক শব্দাবলিতে গাঁথা, অপরূপ কল্পনায় পরিবেশিত। গদ্যভাষায় তাঁর রচনা কবিতা পাঠের ধ্যান দাবি করে। নানা চালের বাংলাকে এত অবলীলায় যূথবদ্ধ করা এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গদ্যে দ্রব করা তাঁর এক নজির। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, ওঁর ভাষায় কাঠিন্য বলতে আভিধানিক শব্দ বোঝায় না, ব্যবহারের অনন্যতা বোঝায়, বাঙালি পাঠক তাতে অনভ্যস্ত বলেই হোঁচট খায়।

উল্লেখযোগ্য গল্প: জল, মল্লিকা বাহার, মতিলাল পাদরী, তাহাদের কথা, নিম অন্নপূর্ণা, কয়েদখানা।

উল্লেখ্য উপন্যাস: অন্তর্জলী যাত্রা, গোলাপ সুন্দরী, সুহাসিনীর পমেটম, পিঞ্জরে বসিয়া শুক, খেলার প্রতিভা, শবরী মঙ্গল।

কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র: অন্তর্জলী যাত্রা, নিম অন্নপূর্ণা, তাহাদের কথা, ও সতী-র কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্রও তৈরি হয়।