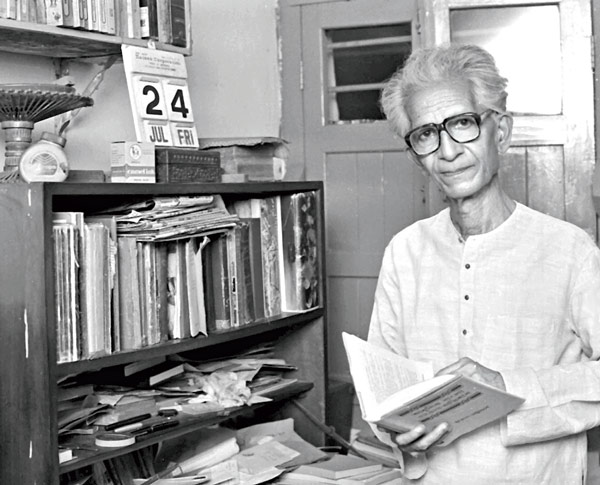

সকলেই জানেন, সারা জীবন ধরে ফরাসি সংস্কৃতিতে কবি অরুণ মিত্রের অনুরাগ ও আনুগত্য ছিল কতটা গভীর, ফরাসি শিক্ষা ও অনুশীলন একেবারে বাল্যকাল থেকে, প্রথমে কারও ব্যক্তিগত সহায়তায়, তারপর কলকাতার ফরাসি চর্চার প্রতিষ্ঠান আলিয়ঁস ফ্রঁস্যাজ-এর ছাত্র ও গ্রন্থাগারকর্মী হিসেবে, সাংবাদিকতাও সাময়িক ভাবে, ১৯৪৮-এ ফ্রান্সের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের জন্য গবেষণা, ফিরে এসে ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা বছর কুড়ি। অবশেষে কলকাতায় থিতু হয়ে পারিবারিক ও সাংসারিক অস্তিত্ব, বন্ধু সমাগম ও সহবত এবং পড়া ও লেখা নিয়েই কাটিয়ে দেন বাকি জীবনের আঠারোটি বছর। বস্তুত সেটাই ছিল তাঁর সৃজনের আর মননের শ্রেষ্ঠ সময়— কবিতা ও প্রবন্ধ রচনায়।

জাত-বিচার করে দু’টি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে অরুণ মিত্রের প্রবন্ধসংগ্রহ। প্রথম খণ্ডের লক্ষ্য সাহিত্য, বিশেষত কবিতা, এবং ফরাসি কবিতা সম্পর্কে যে প্রাঞ্জল ভাবনা বিশ শতকের শেষ দুই দশকে গ্রন্থস্থ হয়েছিল, তাদের স্থান করে দেওয়া। দ্বিতীয় খণ্ডে সেই সব প্রবন্ধ যেখানে কোনও না কোনও ভাবে স্মৃতিচারণই তাঁর সমস্ত ভাবনার সঞ্চালক। কবিতা লেখা ছাড়া জীবনে যা কিছু করেছেন, সাংবাদিকতাই হোক বা শিক্ষকতা, সে সময়ও তাঁর মনপ্রাণ ছিল কবিতা নিয়েই। ইলাহাবাদের নিঃসঙ্গ শিক্ষকতার জীবনে তাঁর একান্ত টান ছিল কবিতারই জন্য। আর সে কারণেই বলতেন, ‘জাত শিক্ষক আমি নই। কেননা শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে সাধারণভাবে কোনো চিন্তা আমার মাথায় আসত না, আমার মনে ঘুরে-ফিরে আসত কবিতার ভাবনা...’।

১৯২৫, যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬, তখন থেকেই কবিতা লেখার শুরু কিশোর পত্র-পত্রিকায়, তারপরও রাজনীতি-অনুবাদ-সাংবাদিকতা নিয়ে যখন তিনি ব্যস্ত, তখনও কবিতানুরাগ ছিল আড়ালে। ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের যুগে ‘লাল ইস্তাহার’ বা ‘কসাকের ডাক’ জনপ্রিয় হয়েছে, তবে বইতে বেরোয়নি। প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন পাশাপাশি। প্রথম প্রবন্ধ তো বেশ আদ্যিকাল থেকেই। ১৯২৯-এ ছাত্রবয়সে লেখা ‘আলফাঁস দোদে’ থেকে ১৯৫২-’৫৩ পর্যন্ত যে-সব টুকরো প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন, আগেই জানি, সেগুলি মূলত ফরাসি লেখকদের প্রবন্ধের অনুবাদ। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি কবিতার অজস্র অনুবাদও তো তিনি নিজেই অবিরল করে চলেছেন। সেই সঙ্গে ফরাসি কবি ও কবিতা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক মৌলিক প্রবন্ধও ছাপা হচ্ছে। ভিক্তর য়্যুগো, বোদলের, র্যাঁবো থেকে শুরু করে স্যুররেয়ালিস্তরা এবং আরাগঁ, এল্যুয়ার, স্যুপেরভিয়েল, আপোলিনের, স্যাঁ-ঝন পের্স, ঝাঁ কক্তো, ঝাক প্রেভের, আঁরি মিশো, র্যনে শার প্রমুখ— তাঁদের কবিতার অনুবাদের সঙ্গে তাঁদের কবিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে একক বা যুক্ত অনুচিন্তনও। ১৯৮৫-তে প্রকাশিত তাঁর প্রথম প্রবন্ধের বই ফরাসি সাহিত্য প্রসঙ্গে-তে এই সব বিষয়ই এসেছে। এবং আরও নানা কথা, যেমন ফরাসি কবিতার সূত্রে বাংলা কবিতার সমান্তরাল সূত্র। ওখানেই ‘শতাব্দীর কণ্ঠ’-তে আছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভিক্তর য়্যুগো-র বিস্তারিত তুলনা। তারিফ জানিয়েও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসু-র অনুবাদ নিয়ে প্রভূত সংশয়। লক্ষণীয়, গদ্যপদ্যের বিবাদভঞ্জন কতখানি যে স্বচ্ছ ফরাসি সাহিত্যের প্রয়াসে ও উপার্জনে, বাংলা সাহিত্যেও সেই অভিজ্ঞতারই শিক্ষা তাঁর একাধিক প্রবন্ধে। ‘বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি পদ্য একটু একটু করে জমি ছাড়ছে গদ্যের সামনে। বাংলা কবিতার দিকে তাকালেও তা বোঝা যায়’। পরন্তু ‘ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাসে সুদীর্ঘকাল গদ্য এবং পদ্য নিয়ে বিতর্ক এক আশ্চর্য ঘটনা’ এই নিয়ে শুরু করেছেন অরুণ মিত্র তাঁর ‘গদ্য, না পদ্য: ফরাসি বিবাদ-বৃত্তান্ত এবং কিছু বাঙালি ভাবনা’ প্রবন্ধটি। ফরাসি সাহিত্যের ‘রংবদল’-এর দীর্ঘ বর্ণনার পর তিনি দেখিয়েছেন গদ্যের দিকে পদ্যের যাওয়াটা বাঙালি লেখক ও পাঠকদের কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ। এবং তার একটা বড় সাক্ষ্যই অন্য অনেকের পাশে অরুণ মিত্রেরও কাব্যধরন।

সাহিত্য, প্রধানত কবিতা সম্পর্কে অরুণ মিত্রের ধ্যান-ধারণাও গ্রথিত হয়েছে তাঁর বইতে। প্রবন্ধগুলির নাম ‘কাব্যের দোসর’, ‘আমার কবিতা লেখা’, ‘বাংলা কবিতার বিকাশ ও কবিকৃতি’, ‘কবিতার পথে’ কিংবা ‘কবিতা কী বলে কীভাবে বলে’, ‘বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও আধুনিক কবিতা’, ‘কবিতা পাঠ কবিতা আবৃত্তি’, ‘কবিতার গান’ ইত্যাদি। তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহ-র প্রথম খণ্ডে ফরাসি সাহিত্য প্রসঙ্গে-র (১৯৮৫) পাশাপাশি যে-দু’টি বই, তার নাম সৃজন সাহিত্য: নানান ভাবনা (১৯৮৭) ও কবির কথা, কবিদের কথা (১৯৯৭)। এর বাইরে সমধর্মী সাহিত্যের দিক-দিগন্ত (১৯৯৭) এবং কবিতা, আমি ও আমরা (১৯৯৯) নামে যে বই দুটো, তা এই খণ্ডে স্বতন্ত্র ভাবে নেই বটে, কিন্তু তাদের অন্তর্গত প্রবন্ধ খুঁজে পাই খণ্ডটির অন্য প্রবন্ধের সঙ্গে। সর্বত্র এর অনুরণন যেন তাঁর উচ্চারণে— ‘জীবন নিয়েই কবিতার কথা বলা’, কিংবা ‘সব কবিতা মিলিয়ে তো একটা কবিতাই লিখি আমরা’। ‘কবিতা, আমি এবং আমরা’ নামের স্মরণীয় প্রবন্ধটিতে বলেন অরুণ মিত্র: ‘পৃথিবী আর মানুষ আর তাদের সংস্পর্শে আমার সত্তা, এই তো আমার কবিতার মূল। সব কবিতারই মূল। এদের সংলগ্নতা থেকে যা ভাষায় প্রকাশিত হয় তাই কবিতা’।

ফরাসি কবিতা ও সংস্কৃতির প্রতি নিবিড় পক্ষপাত থেকে যে সাবলীল ও সহজের দিকে তাঁর আকর্ষণ, তার অকপট স্বীকৃতি আছে ফরাসি সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর অনেক মন্তব্যে যেমন, তেমনই তাঁর নিজস্ব অনুভবের গদ্যে। তার ছাপ পড়েছে তাঁর প্রবন্ধে, কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধে তো বটেই। তার বাইরেও ফরাসি গদ্যের ভঙ্গি— তার বাচনের কৌতুকপ্রিয়তা ও হালকা মেজাজ— যা আলাদা করেই রয়েছে প্রবন্ধসমগ্র-র দ্বিতীয় খণ্ডে। তার অনেকগুলোই বিশ শতকের প্রান্তে, জীবনের অন্তিম পর্বে লেখা। যেমন, ১৯৯২-এ প্রকাশিত বই খোলাচোখে-তে সাহিত্য ও সাহিত্যেতর বিষয়ের ছোট-ছোট ফিচারে নানা ঘটনা ও কাহিনির ভিড়। ফরাসি অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিনামও সেখানে অবিরল। ‘ফরাসি বাঙালি সংস্কৃতি-সম্পর্কের আদিপর্ব’-র মতো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের পাশেই দেশ-বেড়ানো বা কলকাতা ও তার শহরতলি বা নিছকই ছাতা বা চুলকাটার সেলুন বা চুরি বা ছুরির মতো আপাত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে গদ্য। মনে করিয়ে দেয় না কি রবীন্দ্রনাথের ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’? অবশ্য এর মধ্যেও সে রকমই মাঝে-মাঝে গভীর তন্ময় মানসযাত্রাও থাকে।

১৯৯৯-তে প্রকাশিত জীবনের রঙে বইটাও ‘অনেকটাই জীবনস্মৃতিমূলক’। এর সংকলক মানসকুমার রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, অরুণ মিত্র ‘কবিতার মতো গদ্য লেখেন’। মৃত্যুর বছরখানেক আগে লেখা এই সব প্রবন্ধে আত্মজৈবনিক প্রসঙ্গ আছে অনেকটা— তাঁর শৈশব, তাঁর কলকাতা-প্যারিস-ইলাহাবাদ, আবারও অনন্ত কলকাতা, তাঁর ‘অরণি’ পত্রিকা, তাঁর রাজনীতি, তাঁর বইপড়া, তাঁর আড্ডা। এখানেও আছে ফরাসি মননের কথা যথারীতি— বিশেষ করে থিয়েটার ও চলচ্চিত্র ও গান নিয়ে কথাবার্তা। আর শেষত যে-কোনও বিষয় ও ব্যক্তি নিয়ে মুক্ত আলাপচারি।

দু’টি বইয়ের মাঝখানে পথের মোড়ে (১৯৯৬) বইটিও ‘অন্য স্বাদের স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ’। সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরা, যাঁদের তিনি প্রথম প্রবন্ধে বলেছিলেন ‘সহযাত্রী’, তাঁদের সম্পর্কে এ বার ছোটবড় পরিসরে কথা বলেছেন সেই স্মৃতির ওপর ভর করেই। বিজন ভট্টাচার্যের মতো নাট্যকার, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতো সংগীতকার, গঙ্গাপদ বসু বা চারুপ্রকাশ ঘোষ বা তৃপ্তি মিত্রের মতো অভিনেতা, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের মতো লেখক— তাঁদের বা আরও অনেক সমকালীনকে নিয়ে আলেখ্য তাঁর সেই স্মৃতিময় গদ্যে অক্ষয় হয়ে থাকে। অরুণ মিত্র জানেন, এগুলো ‘যথেষ্ট জ্ঞাতব্য’, ‘যেহেতু বাংলা সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির এক ঐতিহাসিক অধ্যায় এর সঙ্গে জড়িত’।

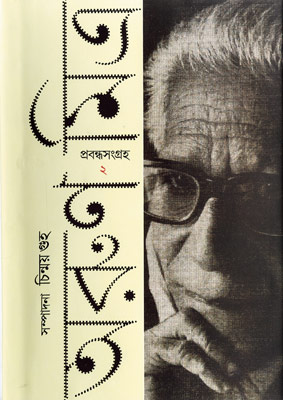

চিন্ময় গুহ তাঁর সার্থক সম্পাদনায় অরুণ মিত্রের দু’খণ্ডে প্রবন্ধ-নির্বাচনের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন, ‘প্রধানত তিনি কবি, তারপর তিনি সমালোচক এবং ফরাসি সাহিত্যবিদ’, আর বোধহয় দ্বিতীয় খণ্ডের কথা মনে করেই বলেছেন, এখানে ‘তত্ত্বকে অতিক্রম করে মানুষকে দেখা ও ছোঁয়ার এক মুক্ত ধরন’। এই সব ক’টি বৈশিষ্ট্যই অরুণ মিত্রের প্রবন্ধসংগ্রহ থেকে বেরিয়ে এসেছে। আর সে জন্যই মনে হয়েছে ‘তাঁর মতো যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত স্পষ্টভাষী নির্মেদ স্বচ্ছ গদ্য ও খুব কম বাঙালি কবিই লিখতে পেরেছেন’। তাই সম্পাদকের সঙ্গে আমরাও ভরসা রেখেছি অরুণ মিত্রের ওপর, তাঁর স্বাধীন গদ্যের শৃঙ্খলাতে এবং দেশি-বিদেশি বানানের প্রতিবর্ণীকরণে ও সমতায়।