কাকে বলব নিভৃত নিজস্ব বই? তাকেই বলব, যে বই পাঠককে শুধু কথার পিঠে কথায় বিপর্যস্ত করবে না, বরং কথার ফাঁকে ফাঁকে খুলে রাখবে অজস্র সাদা পাতা। বইটির চিন্তার অনুষঙ্গে সেই সাদা পাতা নিজের মতো করে ভরিয়ে তুলবেন পাঠক। আর তখনই লেখকের বই হয়ে উঠবে পাঠকের নিজস্ব নিভৃত বই। অনেকদিন বাদে বাংলা প্রকাশনায় পুরনো আখরগুলি/ শেফালী মৈত্রকে লেখা প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের চিঠিপত্র বইটি সেই ঐকান্তিক নিভৃতির স্বাদ এনে দিল। এ বই তিন ভাগে বিভক্ত। মাঝের মূল অংশে রয়েছে প্রদ্যুম্নের লেখা চিঠি— বইয়ের প্রসঙ্গ, কবিতার পঙ্ক্তি, যাপন থেকে উঠে আসা দার্শনিক ভাবনায় ভরা সেই মিতভাষী চিঠিগুলি। তা বলে কম, ভাবায় বেশি। গোড়ায় ‘প্রেক্ষাপট’ অংশে শেফালী ফিরে গিয়েছেন পত্রযাপনের— ১৯৭৭ থেকে ২০০৩— দিনগুলিতে। এই স্মৃতিচারণ কেবল বিধুর কথকতা নয়, বইসচল, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সংখ্যালঘু ভদ্রবাঙালির অন্তর্লোকের ইতিহাসও। সেই বিশিষ্ট যাপনের প্রতি পাড়াতুতো আমবাঙালির সংশয়-সন্দেহ কিছু কম ছিল না। শেফালী প্রাকৃতিক লিঙ্গ পরিচয়ে স্ত্রী বলেই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন অনেক সময়ে, তবে দমে যাওয়ার পাত্রী তিনি নন। প্রদ্যুম্ন তাঁকে সকৌতুকে সিমন বলে কখনও কখনও উল্লেখ করতেন। বইয়ের শেষে প্রাসঙ্গিক পত্র-পরিচয় রয়েছে।

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের সাহচর্য যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা জানেন মানুষটি কথা বলতেন কম, শুনতেন বেশি। এই শোনার ফাঁকে ফাঁকে একটা দুটো চকিত মন্তব্য অপর পক্ষের ভাবনার দিগন্ত খুলে দিত। ১৯৭৮ সালের মে মাসে প্রদ্যুম্ন শেফালীকে লিখেছিলেন, ‘নীরব থেকেও যে একরকম কথা বলা যায়, তা-ও তুমি ভালো করেই জানো, বোঝো।’ শেফালী বুঝেছিলেন, মননজীবী অধ্যাপক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের প্রয়াণের পর এই একান্ত চিঠিপত্র তাই হয়তো তিনি পাঠকের দরবারে প্রকাশ করলেন। চিঠি লেখা প্রায় লুপ্ত শিল্প এখন, বার্তা পাঠানোর দ্রুততর সহজলভ্য নানা রকম মাধ্যম আমাদের চোখ-কানের দখল নিয়েছে বড় বেশি। যিনি বার্তা পাঠাচ্ছেন তিনি এতই প্রকট ও প্রত্যক্ষ যে কথাগুলি বিশেষ ও ব্যক্তিগতের জগৎকে অতিক্রম করে নির্বিশেষ হওয়ার অবকাশই পাচ্ছে না যেন। প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে অজস্র কথা, ক্রমাগতই কথার ঠোকাঠুকি— তারা ভাব ও ভাবনার আকাশকে দিচ্ছে ঢেকে। ভাবহীন কথা পরিণত হচ্ছে নির্জীব অভ্যাসে। এ বই দুটি মানুষের মধ্যের ভাব ও ভাবনার আকাশকে ঢেকে দেয়নি। প্রদ্যুম্ন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার কথা ধার করে লিখেছিলেন, ‘চিঠির কাজই হচ্ছে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমার কথাগুলো অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া।’ রবীন্দ্রনাথ যাকে ‘ছোটো আমি’ বলেছিলেন সেই প্রতি দিনের আত্মসচেতন অহমিকাময় কেজো আমি— প্রদ্যুম্নের সেই ‘ছোটো আমি’ চিঠিতে বড় হয়ে ওঠেনি। ব্যক্তি মানুষ রইল দাঁড়িয়ে তার কথাগুলো আভাস দিল বড়ো আমির— সেই আমি চৈতন্যসন্ধানী, উৎসুক।

এই ঔৎসুক্য অন্তর্গত তবে বাইরের সমাজ ও মানুষকে অস্বীকার করে না। আটাত্তরের ভয়াবহ বন্যা প্রদ্যুম্নকে কবিবন্ধু শঙ্খ ঘোষের ও তাঁর পিতা নদীবিশেষজ্ঞ কপিল ভট্টাচার্যের কথার কাছে নিয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের বারোটি জেলায় সর্বাঙ্গীণ ধ্বংস নেমেছে তখন। শঙ্খ ‘মৃত বন্ধুর জন্য’ কবিতায় লিখলেন, ‘তুমি যে নেই আজ সেটাই স্বাভাবিক/ তুমি যে ছিলে সেটা অভাবনীয়।’ পরের মাসে লেখা চিঠিতে প্রদ্যুম্ন লিখছেন তাঁর অসুস্থ বাবার কথা। ‘বন্যার বিষয়ে তাঁর (কপিল ভট্টাচার্যের) অনেক ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য, দেশকে অনেক খেশারত দিতে হলো নদী-পরিকল্পনার শোচনীয় ব্যর্থতা এভাবে হাড়ে-হাড়ে টের পাবার জন্য।’

বাইরের নদীর গতির কথাই যে এসেছে তা নয়, মনের বিচিত্র গতির প্রতি তো শচীন গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধু প্রদ্যুম্ন অভিনিবিষ্ট। লেখেন, ‘ভালোবাসা একই সঙ্গে জাগিয়ে তোলে আমাদের এই গৃহী-সত্তাকে, এই পথিক-আত্মাকে।’ সত্তা আর আত্মার টানাপড়েন বাঙালি জীবনে প্রবল। সিমন, সার্ত্র ও অ্যালগ্রেনের সম্পর্ক নিয়ে শেফালী-প্রদ্যুম্নের কথা চলে। প্রশ্ন ওঠে ‘বন্ধুতার সঙ্গে ভালোবাসার তফাৎ কী? কোথায়?’ গৃহী-সত্তার দাপটে পথিক-আত্মা চাপা পড়ে যায় বলেই তো প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহের প্রতি নানা জনের নানা সংশয়। সম্পর্কের মধ্যে অটল প্রাতিষ্ঠানিকতা যেমন প্রদ্যুম্ন স্বীকার করেন না তেমনই রাজনৈতিক তত্ত্বাদর্শে ও দলগত মতাদর্শে প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রদান এই মার্ক্সবাদী ভাবুকের সধর্ম ছিল না। তাঁর মতে ‘সত্যতা প্রতি মুহূর্তে প্রখর সজাগ চৈতন্যে নিরন্তর অর্জনের অন্তহীন প্রক্রিয়া; মরণ ছাড়া এই পথ-চলায় থামার, আরামের, সুযোগ নেই।’

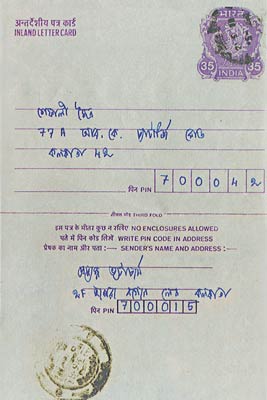

প্রদ্যুম্ন চলে গিয়েছেন। পাঠকের পড়ার টেবিলে পড়ে আছে তাঁর পুরানো আখরগুলি। এই বইয়ের প্রচ্ছদ পঁয়ত্রিশ পয়সার একটি ইনল্যান্ড লেটার। তার ওপরে নীল কালির কলমে লেখা শেফালী মৈত্রের নাম। সময়ের সঙ্গে পাবলিক ও প্রাইভেট দু’রকম সম্পর্ক যাপন করতেন প্রদ্যুম্ন। সম্পর্কের বারোয়ারি ক্ষেত্র থেকে স্বতন্ত্র প্রাইভেট, সেখানেই পৌঁছয় চিঠি, সেই চিঠিতে যে প্রশ্নশীলতা তা বইয়ের অবলম্বন।

পুরানো আখরগুলি/ শেফালী মৈত্রকে লেখা প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের চিঠিপত্র। এবং মুশায়েরা, ২০০.০০