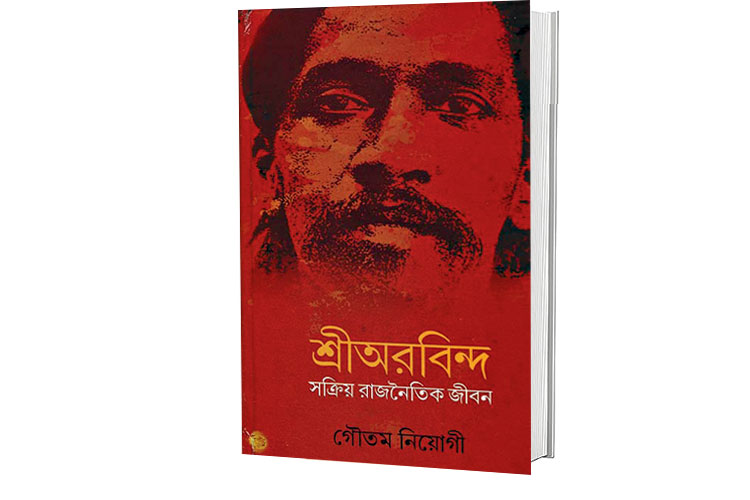

স্বাধীনতার পর বেশ কয়েক দশক পর্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্তের মননে ও চর্চায় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের ঘিরে রোম্যান্সের রেশ জোরদার ছিল। এক কালে ঘরে ঘরে যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি শোভা পেত তাঁদের মধ্যে ‘বিপ্লবী’ অরবিন্দের ছবি না থাকলেও বাঙালির মনে তাঁর সম্পর্কে যে এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অসাধারণ প্রতিভা, জাগতিক সাফল্যের আকর্ষণ উপেক্ষা করে বিপ্লবের পথ অবলম্বন, আর তারপরই হঠাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ— নানান গল্পকথার আবহে অরবিন্দ অনেকটাই রহস্যময় এবং কতকটা বিতর্কিত। গৌতম নিয়োগী তাঁর শ্রীঅরবিন্দ: সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন (১৮৯৩-১৯১০) গ্রন্থে ১৮৯৩ সালে কর্মসূত্রে বিদেশ থেকে বরোদায় চলে আসা থেকে শুরু করে ১৯১০ সালে পণ্ডিচেরি চলে যাওয়ার সময়সীমার মধ্যে অরবিন্দের রাজনৈতিক অবদান এবং বোধবিশ্বাসের আলোচনা করেছেন। আলোচনা মূলত বিষয়ভিত্তিক হলেও পরিচ্ছেদ সাজানোর মধ্যে একটি কালানুক্রম রক্ষার চেষ্টা রয়েছে। এই বিবৃতিতে যেমন এসেছে অনুশীলন বা আত্মোন্নতি সমিতি, যুগান্তর বা বন্দেমাতরম পত্রিকা, জাতীয় শিক্ষা বা আলিপুর বোমার মামলা, তেমনই এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিপিনচন্দ্র পাল— সব প্রসঙ্গই অবশ্য অরবিন্দের কর্ম ও রচনাকে কেন্দ্র করে। প্রচলিত তথ্যসূত্রের (যেমন, স্বদেশি আন্দোলন বা বাংলার বিপ্লববাদ সংক্রান্ত প্রকাশিত গ্রন্থ, বিপ্লবীদের আত্মজীবনীমূলক রচনা ইত্যাদি) বাইরে, মহাফেজখানার দলিলদস্তাবেজ এবং পণ্ডিচেরি আশ্রমের প্রকাশনা ঘেঁটে লেখক এ সময়ের মধ্যে অরবিন্দের রাজনৈতিক বিচার-বিশ্বাসের পর্যালোচনা করতে গিয়ে তৎকালীন কর্মকাণ্ডে তাঁর অংশীদারিত্ব এবং ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে বেশ কিছু প্রচলিত ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করেছেন।

লেখকের মতে, যে ‘পূর্ণতাবাদ’ এবং ‘সমন্বয়বাদ’ পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছিল যোগী অরবিন্দের চিন্তায়, তার নিরিখেই বিচার্য তাঁর রাজনৈতিক চেতনাও। এঁর নানা উদাহরণ তিনি বিভিন্ন বিষয় প্রসঙ্গে উপস্থিত করেছেন। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অরবিন্দ বলেন যে নতুন ভাষা সৃষ্টি থেকে পুনরুত্থানের মন্ত্র— এক সমগ্রতার চেতনাই বঙ্কিমসৃষ্ট জাতীয়তাবাদের স্বরূপ, কিংবা রাজনৈতিক পরিসরে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সমন্বিত লড়াই ছিল ব্রিটিশ শক্তিকে যথোচিত আঘাত করার একমাত্র উপায়। এ ছাড়াও, আর্থিক, সামাজিক কৌলীন্য নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীকে আন্দোলনে শামিল করার ডাকের মধ্যেও লেখক অরবিন্দের সমন্বয়বাদকে দেখেছেন। এ সবের সূত্রে আলোচনা করেছেন ‘মডারেট’ কংগ্রেসের রাজনৈতিক পন্থা এবং সামাজিক সঙ্কীর্ণতা সম্পর্কে অরবিন্দের তীব্র বিরক্তি এবং তাঁর তোলা ‘পূর্ণ স্বাধীনতার’ দাবি— যে দাবি গ্রহণ করতে কংগ্রেসের আরও বহু বছর লেগেছিল।

এ সব ছাড়া বইটির অন্যতম উপজীব্য আত্মোন্নতি, অনুশীলন প্রভৃতি সমিতির গঠন ও মতাদর্শ, সদস্যদের সামাজিক পরিচিতি, তাদের মধ্যে বিসংবাদ, ব্যক্তিহত্যার প্রকল্পে অরবিন্দের দায়িত্ব, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা, তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক অভিভাষণ এবং ‘ধর্ম’ ও ‘কর্মযোগিন’ পত্রিকায় তাঁর রচনা। অরবিন্দের উত্তরপাড়া অভিভাষণ এবং অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার দু’টি এই বইয়ের পরিশিষ্টে যোগ করা হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ: সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন

গৌতম নিয়োগী

৪২০.০০, পত্রলেখা

শ্রীনিয়োগী মুখবন্ধে জানিয়েছেন যে এই বইটি তাঁর দীর্ঘ তিন দশকের গবেষণার ফসল। তথ্যের দিক থেকে বইটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তা ছাড়া, ইংরেজি ভাষায় অরবিন্দের কর্ম ও দর্শন যথেষ্ট আলোচিত হলেও, বাংলায় তাঁর সম্পর্কে গবেষণাধর্মী রচনা তুলনায় অনেক কম। অরবিন্দের জীবন, কর্ম, ভাবনার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত না হলেও, এখানে দু’মলাটের মধ্যে পাওয়া গেল অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন সংক্রান্ত তথ্যের পুনর্বিবেচনা। অরবিন্দ সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক এবং গবেষকরা উপকৃত হবেন।

তবে, পাঠক যদি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্লেষণের আশা করে থাকেন, তা হলে তা হয়তো অপূর্ণ থেকে যাবে। এমনকী, অনেক ক্ষেত্রে, বহু পরিচিত সামাজিক বিশ্লেষণের ছায়াও অনুপস্থিত। যেমন, বিভিন্ন সমিতির সদস্যদের বিস্তারিত পরিচিতি থাকলেও, সেই যুগের বিপ্লবীদের অত্যন্ত সীমিত সামাজিক পরিসর সম্পর্কে একটিও মন্তব্য পাওয়া গেল না। অথচ, বিপ্লবী প্রয়াসের সামাজিক ভিত্তি অনুধাবনে এটি জরুরি। আবার, শ্রীনিয়োগীর রচনাতেই অরবিন্দ ছাড়া আরও অনেক বিপ্লবীর নাম পাওয়া যায় যাঁরা পরবর্তী কালে আধ্যাত্মিক জীবন বেছে নিয়েছিলেন— যেমন, যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সরকার (নির্বাণ স্বামী), নিখিলেশ মৌলিক (স্বামী ভবানন্দ), দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) প্রমুখ। বিপ্লবীদের মধ্যে এই প্রবণতাটির বিস্তৃতি কত দূর? এ সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন বা মন্তব্য চোখে পড়ল না। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ থেকে অরবিন্দের পদত্যাগের প্রসঙ্গ এসেছে, অসন্তোষের ধরনটি বোঝা গেলেও, পাঠক্রম সম্পর্কে অরবিন্দের নির্দিষ্ট মত ছিল কি? বোঝা গেল না। সঙ্কলিত তথ্যের নিরিখে যে ভ্রান্তিমূলক তথ্যগুলোকে লেখক সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন তা অরবিন্দের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রায় কখনওই নতুন কোনও ব্যাখ্যা দেয় না। তবে তথ্যনিষ্ঠার নিরিখে এই বিচার বিশ্লেষণ পরবর্তী গবেষকদের সচেতন করতে পারে।

বইয়ে অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ লেখাই বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীন প্রবন্ধ হিসেবে অনেকগুলিতেই একই প্রসঙ্গ বা ব্যাখ্যা বার বার এসেছে। যথোচিত সম্পাদনা ছাড়া বইয়ে এই প্রবন্ধগুলির অন্তর্ভুক্তির ফলে পুনরাবৃত্তি কখনও ক্লান্তিকর হয়। তবে যে কোনও গবেষণার সার্থকতার অন্যতম মানদণ্ড ‘বিষয়’ সম্পর্কে কিছুটা নির্মোহ। এইখানে কিছুটা ঘাটতি চোখে পড়ে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, বন্দেমাতরমে ‘পলিটিক্স ফর ইন্ডিয়ানস’ লেখাটির জন্য গ্রেফতারের পরোয়ানা আসতে পারে জানতে পেরে অরবিন্দ আত্মসমর্পণ করেন এবং দু’জন জামিনদার হওয়াতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পান। এ ঘটনাটির প্রসঙ্গে শ্রীনিয়োগী লিখছেন— “এর দুদিন আগেই (ওই) কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ব্যক্ত করলেন, যিনি দেবতার দীপ হাতে পৃথিবীতে আসেন তাঁকে কোন রাজদণ্ড স্পর্শ করতে পারে না। পারেও নি” (পৃ ১৭)। অথবা “বরোদা থাকাকালীন... ইন্দুপ্রকাশ-এ লিখলেন বিখ্যাত ধারাবাহিক রচনা ‘নিউ ল্যাম্পস ফর ওল্ড’। সমগ্র ভারতবাসীর চেতনা ঝাঁকুনি খেল” (পৃ ২১)। ‘সমগ্র ভারতবাসীর’ ক’জনের কাছে এই লেখাটির বার্তা পৌঁছেছিল? উদাহরণের তালিকা দীর্ঘ করা নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু মুসলমানের যৌথ সংগ্রাম প্রসঙ্গে লেখক অরবিন্দের উদ্ধৃতি তুলেছেন, ‘‘আওয়ার আইডিয়াল দেয়ারফোর ইস অ্যান ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজ্ম, লার্জলি হিন্দু ইন স্পিরিট অ্যান্ড ট্র্যাডিশন্স... বাট ওয়াইড এনাফ অলসো টু ইন্ক্লুড মোসলেম... অ্যান্ড টু অ্যাবজর্ব দেম আনটু ইটসেলফ” (পৃ ১০৮)। আজকের পাঠকের হয়তো ‘লার্জলি হিন্দু’-তে চোখ আটকাবে। হেমচন্দ্র কানুনগো কিন্তু সেই আমলেই অরবিন্দের হিন্দু ঝোঁকে সমস্যা দেখেছিলেন— সেই প্রাসঙ্গিক সমালোচনার অনুল্লেখ অবাক করে।

সম্পাদনা এবং প্রুফ দেখার বিষয়ে আর একটু যত্ন প্রয়োজন ছিল।