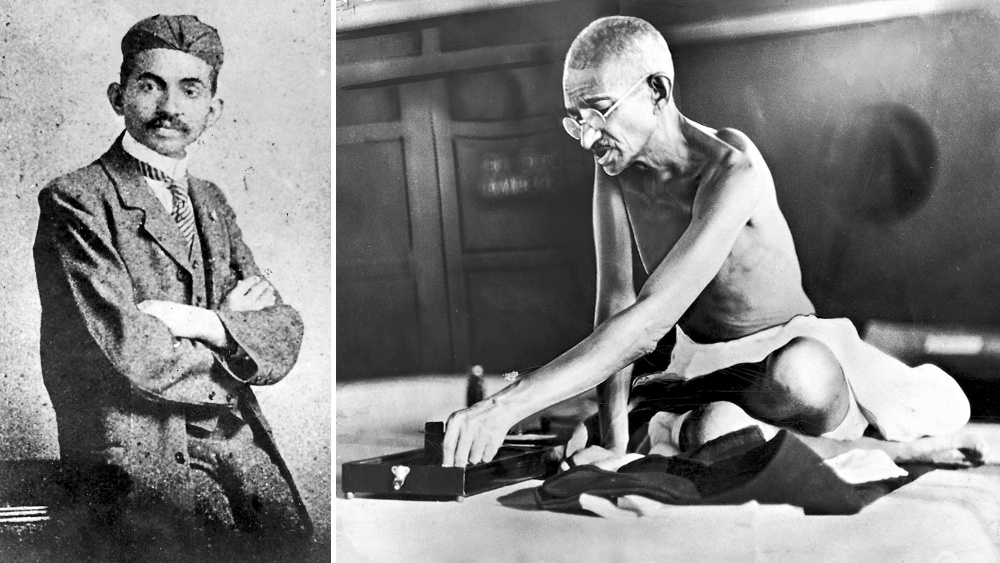

সাগর থেকে ভেসে এসেছিল ডাক, বললে ভুল হবে না। মোহনদাস কর্মচন্দ গাঁধীর হিন্দ্ স্বরাজ-কে বলা যেতেই পারে ‘সারমনস অব দি ওশান’। ১৯০৯ সালে লন্ডন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরছিলেন তিনি, জাহাজে বসে দশ দিনের মধ্যে লেখা হয়ে গেল সেই বই, ঝড়ের বেগে, একটানা। ডান হাত ব্যথা হয়ে গেল বলে বাঁ হাতে লিখতে শুরু করলেন, তবু থামলেন না। অসাধারণ বইটি যে এমন ভাবে লেখা হয়েছিল, ভাবতে গেলে মনে হয়, তাঁর মনের মধ্যে তখন চলছিল একটা প্রস্তুতি-পর্ব। ভারতে আসবেন, আন্দোলন তৈরি করবেন, ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে অহিংসা আর সত্যাগ্রহ তৈরি হয়েছে, তার একটা বড় মাপের পরীক্ষানিরীক্ষা করবেন— এত সবের প্রস্তুতি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় গোষ্ঠী আর ব্রিটিশ-শাসিত ভারত তো ঠিক তুলনীয় নয়। আকারে প্রকারে বিস্তারে বৈচিত্রে ভেদাভেদে ভারত নামক সম্পূর্ণ এক়টা নতুন মঞ্চে অবতীর্ণ হতে চলেছেন তিনি, সেই তীক্ষ্ণ সচেতনতা থেকেই শুরু হয়েছিল হিন্দ্ স্বরাজ লেখা। একটা সমাজকে আন্দোলনের জন্য তৈরি করতে আসছেন তিনি, যে সমাজ নিজের ভেতরেই নিজের হাজারটা শত্রু-শিবির বানিয়ে রেখেছে। ১৯০৯ সাল— তত দিনে ক্ষয়ে গিয়েছে স্বদেশি আন্দোলন, দুই টুকরো হয়েছেন কংগ্রেসের নেতারা, তৈরি হয়েছে মুসলিম লিগ, এমনকি মুসলিমদের একাংশের আলাদা দাবি মানার প্রথম ধাপ হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছে ব্রিটিশ রাজের মর্লে-মিন্টো সংস্কার। এই সবেরই প্রেক্ষাপটে গাঁধী তৈরি করলেন তাঁর ভারত রাজনীতি দর্শন। দক্ষিণ আফ্রিকার গাঁধী আর ভারতের গাঁধীর মধ্যে যেন যোগসূত্র এই বই। গাঁধী যা ছিলেন আর গাঁধী যা হলেন, তার রসায়ন বোঝার সূত্র।

হিন্দ্ স্বরাজ বিষয়ে গাঁধী বলতেন, ওখানে যে পথের কথা বলা আছে, সেটাই একমাত্র পথ বলে তাঁর বিশ্বাস— ‘‘দি ওনলি ট্রু ওয়ে টু স্বরাজ’’। পথের প্রথম নিশানাই হল পশ্চিমি আধুনিকতার গভীর বিরোধিতা। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার এমন বিরোধী ছিলেন তিনি, যে সেটাকে ‘সভ্যতা’ বলে মানতেই নারাজ ছিল তাঁর মন, কেননা তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি দেখতেন অন্যায় আর হিংসা। আধুনিক যুক্তি, প্রযুক্তি আর প্রগতি দিয়ে মানুষ কেবল প্রকৃতিকে ‘বশ’ করে যেতে শিখেছে, যার মধ্যে আসলে হিংসাত্মক প্রবৃত্তির প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নেই। আধুনিকতার ওই নখদন্ত তিনি পশ্চিমের মধ্যে আপাদমস্তক দেখতে পান, আর তার উল্টো দিকে ভারতের গ্রামীণ সভ্যতার দিকে তাকিয়ে খুঁজে পান সেই ভয়ঙ্কর হিংসার একটা সম্ভাব্য প্রতিষেধক। সেখানে তিনি দেখতে পান, প্রতি দিনের জীবনের পারস্পরিকতা ও সহাবস্থানের সম্মান ও সম্ভাবনা। অর্থাৎ, হিন্দ্ স্বরাজ-এর গাঁধীর কাছে ভারত তার ভূগোল দিয়ে বাঁধা নয়— বরং, একটা ইতিহাস— আরও স্পষ্ট করে বললে, একটা সামাজিক ইতিহাস দিয়ে বাঁধা। অর্থাৎ, তাঁর সনাতন ভারত-এর আদর্শে প্রধানত দু’টি নৈতিক কম্পাস, এক, হিংসা-বিরোধিতা, দুই, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যে আধুনিকতা, তার বিরোধিতা। ইতিহাসবিদ ফয়জ়ল দেবজি (দি ইমপসিবল ইন্ডিয়ান) বলছেন, হিন্দ্ স্বরাজ-এর ভারত হল অধিবিদ্যাগত বা মেটাফিজ়িক্যাল ভারত।

ভূগোল নিয়ে অত মাথা না ঘামানোর জন্য বিদেশি বা বহিরাগতও আসে না এই ভারতের আলোচনায়: ‘‘সো ইন হিন্দ্ স্বরাজ, গাঁধী হ্যাড টু ডিল উইথ দি আইডিয়া দ্যাট ইন্ডিয়া এক্সিস্টস বাট ইন্ডিয়ানস ডু নট’’ (দেবজি)। যে যখন যে ভাবে এসে থেকে গিয়েছে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে, ভারত তৈরি হয়েছে সকলকে নিয়েই। ভারতের মুসলমানদের বা সাধারণ ভাবে সংখ্যালঘুকে কী ভাবে দেখবেন গাঁধী, এর থেকেই বোঝা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর সংখ্যালঘু দর্শন তৈরি হয়েছে, তাদের বিপন্নতার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছেন।

কম বিতর্কিত হয়নি হিন্দ্ স্বরাজ বইটি, স্বাভাবিক ভাবেই। অন্যে পরে কা কথা, ঘনিষ্ঠতম কনিষ্ঠ সহচর জওহরলাল নেহরু নিজেই বলেছেন, গ্রামজীবনকে বড্ড বেশি আদর্শমণ্ডিত করেছেন গাঁধীজি, আধুনিকতাকে বেশি নেতিবাচক ভাবে দেখেছেন। গাঁধীর প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ গাঁধীর আধুনিকতা-বিরোধিতা এবং পাশ্চাত্য-বিরোধিতার গভীর সমালোচনা করেছেন। অম্বেডকরের গাঁধী-সমালোচনা আরওই মূলগত। তবে কিনা, অমিল বা মতপার্থক্য যতই থাকুক, গাঁধীর সমর্থক থেকে বিরুদ্ধবাদী সকলেই সে দিন জানতেন ও মানতেন, মহাত্মার এই সব চিন্তার মধ্যে রয়েছে কী প্রবল দৃঢ় একটি ‘নৈতিক’ অবস্থান। হিংসার শিকড় উপড়ে ফেলে, পাশের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আত্মিকতার সম্পর্ক স্থাপন করাটাই যাঁর প্রথম ও প্রধান রাজনীতি, সদাগ্রহ বা সত্যাগ্রহ-ই হোক, আর স্বরাজ-ই হোক— তাঁর ভাবনার মূল সুতোটা হতেই হবে ‘নৈতিকতা’।

কথাটা এতই জানা যে, আবার নতুন করে বলার কী প্রয়োজন, এটাই একটা প্রশ্ন। কিন্তু হায় একুশ শতকীয় দুনিয়া, সেই প্রয়োজনও আজ ফিরে এসেছে দানবীয় বীভৎসতায়। এ দেশের শাসক দল সেই নৈতিকতার এমনই উল্টো অবস্থানে যে, গাঁধীর ক্রমশই বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বীভৎসতা এমনই যে, তাঁরা বিস্মরণের বদলে কৌশল করেছেন গাঁধীকে আত্মসাৎ করার। প্রসঙ্গহীন বা প্রসঙ্গ-বিকৃত করে তুলে ধরা হচ্ছে তাঁর বক্তব্য। দাবি শোনা যাচ্ছে, গাঁধীর স্বরাজই নাকি নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারত। নতুন স্বদেশি স্লোগান মান্যতা পাচ্ছে হিন্দ্ স্বরাজ-কথিত গ্রামীণ ভারত অর্থনীতির সঙ্গে তুলনায়। গাঁধীর পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনাকে বিজেপির সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এক করে দেখানোর চেষ্টা চলছে। গাঁধীর সনাতন ভারত প্রীতিকে আরএসএস-বিজেপির প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার জয়গানের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, গাঁধীর বক্তব্য থেকে নৈতিকতার সুরটা সম্পূর্ণত চেঁচে-ছুলে তুলে দিয়ে তার বিকৃত প্রচার হচ্ছে। ‘পোস্ট-ট্রুথ’ ইত্যাদি যত রকমই বলা হোক না কেন, আসলে একটাই নাম হতে পারে এই ঘটনার: মিথ্যাভাষণ বা মিথ্যাচার।

প্রশ্ন উঠবে, এঁদের দরকারটা কী গাঁধীতে ফিরে আসার? নাথুরাম গডসে-র পুজো করছেন যাঁরা, সাভারকর, গোলওয়ালকর, দীনদয়াল উপাধ্যায়দের ‘আইকনীকরণ’ করছেন যাঁরা, গাঁধীকে তাঁদের কেন প্রয়োজন? এই সাভারকরই তো হিন্দ্ স্বরাজ-এর বিপরীতে ‘হিন্দুত্ব’ তত্ত্বের রচয়িতা, যা আজকের আরএসএস-বিজেপির প্রথম উপপাদ্য। এই গোলওয়ালকরই বলেছিলেন গাঁধীর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের তত্ত্ব হল ট্রিজ়ন বা ‘দেশদ্রোহ’। গাঁধীর ‘‘ইফ আই অ্যাম আ ফলোয়ার অব অহিমসা, আই মাস্ট লাভ মাই এনিমি’’, কিংবা ‘‘আই বিলিভ ইন ট্রাস্টিং, ট্রাস্ট বিগেটস ট্রাস্ট’’-এর উত্তরে গোলওয়ালকর বলেছিলেন, ‘‘ভুলভাল বুঝিয়ে আমাদের ভারতীয়দের শত্রুদের বন্ধু ভাবতে শেখানো হচ্ছে।’’ দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেছিলেন গাঁধীর মতো দেশদ্রোহীকে ‘জাতির পিতা’ বলা বন্ধ করা হোক এখনই। তা হলে? তা হলে আবার কেন?

আবারও তাঁকে দরকার এই জন্যই যে— ভারতের গণজীবনে কয়েকটি নাম এমন গভীর পদচিহ্ন রেখে গিয়েছে, যে চিহ্নের পাশ কাটিয়ে জলচল হওয়া আজও কেবল কঠিন নয়, অসম্ভব। নেহরুকে উঠতে-বসতে গালমন্দ করে নম্বর তোলা যায়, কিন্তু গাঁধীকে (এবং অম্বেডকরকে) বাদ দিয়ে, নিজেদের রাজনীতির ‘অপর’ করে আজও এ দেশের ময়দানে খেলা যায় না। তাই গাঁধীর চশমাকে আঁকড়ে ধরা, সবরমতী আশ্রমে গিয়ে চরকা কাটা, কিংবা আত্মনির্ভর স্লোগান নিয়ে গাঁধীর স্বরাজ-দুয়ারেই আবার জোড়হস্ত হয়ে ফিরে আসা।

তাঁরা যা করছেন করুন। কিন্তু আমরা কী করব? আমরা কি এই ভাবেই তাঁকে মিথ্যায় তলিয়ে যেতে দেব? তাঁর কথা মানি আর না-ই মানি, তাঁর কথাগুলিকে আমরা কি সম্মান দিয়ে আর ভেবেও দেখব না? আক্ষরিক অর্থে আজীবন সত্যের সন্ধানী মানুষটি আমাদের অনাগ্রহ আর অমনোযোগে একটি মিথ্যা প্রকল্পে পরিণত হবেন? দিকপাল কন্নড় সাহিত্যিক ইউ আর অনন্তমূর্তি জীবনের শেষে একটি মূল্যবান বই লিখে গেলেন গাঁধী ও সাভারকরকে নিয়ে: হিন্দুত্ব অর হিন্দ্ স্বরাজ? সেখানে তিনি বললেন, হিন্দ্ স্বরাজ বইটি এমন ভাবে লেখা, যেন কোনও শ্রোতার মুখোমুখি বসে সঙ্গোপনে আলোচনা চলছে: ‘‘গাঁধী’জ় ওয়ার্ডস আর স্পোকেন ইন কনফিডেন্স।’’ এও যেন এক বিশ্বাস বা ট্রাস্ট-এর প্রশ্ন। দিচ্ছি কি আমরা, দেব কি আমরা, গাঁধীর সেই বিশ্বাসের মূল্য?