ভাষা দিবস মোটামুটি সমারোহেই কাটল। সমারোহের অংশ হিসেবে বছরের এই সময়টায় মনে করা যেতে পারে বাংলা ভাষা নিয়ে যাঁরা ভাবনাচিন্তা করেছিলেন তাঁদের কথা। এঁদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম সুকুমার সেন। তাঁর ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’ হাতে না নিয়ে বাংলা ভাষার ছাত্র হওয়ার উপায় নেই এ বাংলায়, হয়তো ও বাংলাতেও। তাঁর জীবদ্দশাতেই বইটির পঞ্চদশ সংস্করণ বেরিয়েছিল। ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’ বা ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’ এই সব বইয়ে তিনি শব্দের মিতব্যয়িতাকে শৈলী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ভাষা দিবস ও ভাষা নিয়ে হইচই করা বাঙালিদের খুব কম সংখ্যকই এ কথা জানেন।

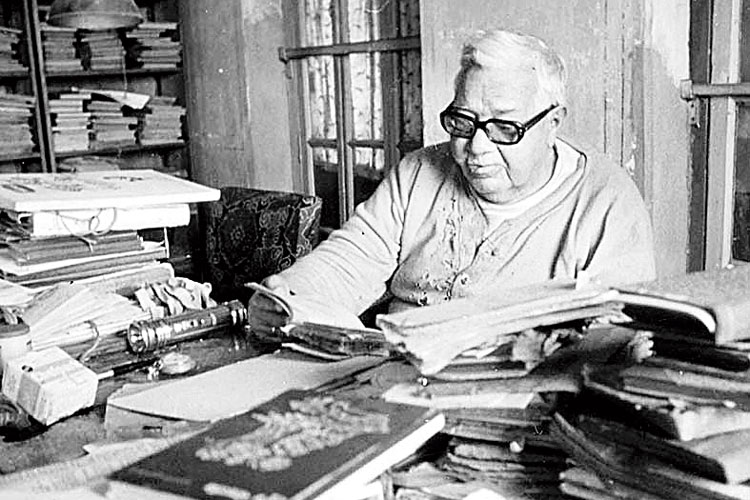

কেবল ভাষাশৈলী নয়, বাংলা ভাষায় গবেষণাশৈলীও সুকুমার সেনের কাছে ঋণী। মনে পড়ে, সময়টা ১৯৯১, অধ্যাপক সেনের বয়স একানব্বই। দেখতে পান না, চেয়ারে বসে থাকেন, আর কাজ চলে ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থ অভিধান তৈরির। সকাল আটটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত চেয়ারে বসে কাজ করতেন। এক দিন খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, অনেক অনুসন্ধান করে লিখেছিলুম রামকথার ইতিকথা, দেশের মানুষ পড়লই না।

রামকথাই প্রমাণ, সুকুমার সেন বিশ্বাস করতেন, ইতিহাসনিষ্ঠের ও ধর্মবিশ্বাসীর যাত্রাপথ ভিন্নমুখী। স্পষ্ট করে বলেছিলেন “ইতিহাসের পথে এগুতে হলে তথ্যের পাথেয় চাই। যুক্তির যষ্টির অবলম্বন চাই। …ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা তথ্যের ওপর যুক্তির ওপর। ধর্মের প্রতিষ্ঠা বিশ্বাসের ও আচরণ নিষ্ঠার ওপর।” এই দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর রামকথার প্রাক-ইতিহাস। তথ্যের জটিল আবর্ত বেয়ে দেখেছিলেন রামকথার বিস্তৃতির সুদীর্ঘ অতীত ও বর্তমান। তা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন প্রাচীন আইরিশ মিথ পর্যন্ত। কিংবা সার্বিয়ার প্রচলিত গল্পে। লিথুয়ানিয়ান সাহিত্যেও।

বস্তুত এ দেশে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পঠনপাঠন শুরু হওয়ার পর যে দুই জ্ঞানঋদ্ধ ব্যক্তিত্ব বাংলা ভাষার কুলজি খুঁজে বার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁরা হলেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর উত্তরসূরি অধ্যাপক সুকুমার সেন। দু’জনেই প্রচলিত প্রথার বাইরে এসে এই বিশেষ বিদ্যাটির প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার অতীতকে কাটাছেঁড়া করে তার গৌরবের ভিতটি কী ভাবে গড়ে উঠেছিল সেই রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিলেন। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অতীত সব কিছুই ভাষিক উপকরণের বিষয় ধরে খুঁজে দেখার প্রক্রিয়াটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে আমরা সেই ধারাবাহিকতার প্রতি তেমন দৃষ্টি দিইনি। অথচ এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের সামাজিক গুরুত্ব যে কতখানি, তা তাঁর প্রবন্ধাবলিই বলে দেয়। ।

তাঁর নিজস্ব রীতিটি ছিল সরল ভাষায় আমাদের হারিয়ে যাওয়া কথাগুলি তুলে আনা। “পিঠের রাজা একদা ছিল আস্কে, পুরানো নাম আসিকা। মানে যা তৈরি করতে আগুনের ছোঁয়াচ লাগে, সেঁক লাগে না।” গুড়কে অল্প পাক করে কাঠের পাটায় করলেই হয় পট্টপালিত। আর এর থেকেই পাটালি। প্রাচীন আর্যেরা বছর গুনতেন শীতকাল ধরে। সেখানে শীত অর্থে শরৎ শব্দটি ব্যবহৃত হত। “আশীর্বাদ মন্ত্র ছিল শারদাংশতম... তুমি বেঁচে থাক একশো শীতকাল অর্থাৎ বছর।” কত অজানা কথা প্রাচীন বাংলার গর্ভ থেকে টেনে তুলে এনেছেন।

ইতিহাস-পুরাকথায় তাঁর আগ্রহ অসীম। ‘‘রাম ইক্ষ্বাকু বংশের সন্তান। এই বংশে ভাইবোনের বিবাহ একেবারে অজ্ঞাত ছিল না তার প্রমাণ বৌদ্ধ শাস্ত্রে অন্যত্রও আছে। এখন কোনো কোনো নব্য পণ্ডিত মনে করেছেন যে বৌদ্ধেরা (এবং জৈনেরা) ইচ্ছা করেই ব্রাহ্মণ্যপন্থীদের কাহিনীতে বিকৃতি ঘটিয়েছেন। এ ভাবনা অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়।” এর তথ্য তিনি দিয়েছেন নানা উৎস থেকে। আমাদের দেশে হিন্দুধর্মেই ভাগ্নির সঙ্গে বিবাহের কথা শুনি। বোনের সঙ্গে বিবাহের ঘটনা দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে মেলে আজও। বিবাহে প্রজাপতির ছবি কেন? ‘বিবাহে চ প্রজাপতিম’ এই অংশটির সঙ্গে প্রজাপতি শব্দের ব্যুৎপত্তি যোগ করে বিষয়টি বুঝিয়েছেন তিনি।

এমন ভাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আঞ্চলিক ইতিহাস, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, প্রাচীন বাংলা, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি, নট-নাট্য-নাটক, বিদ্যাপতি ও ব্রজবুলি সাহিত্য, পুরাণ–রামকথা–ভারতকথার গ্রন্থিমোচন, সমকালের সাহিত্যের গুণিজন ও সর্বোপরি ভাষাতত্ত্ব ও শব্দবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়কে আশ্রয় করে প্রায় শ-তিনেক প্রবন্ধ ও চারটি স্বল্প-আয়তনের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

আর এই বিপুল রচনার সর্বত্রই শব্দ বিষয়ে মিতব্যয়িতা রক্ষা করে নিজস্ব শৈলীটি আজীবন ধরে রেখেছিলেন তিনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তাতে কারও বাধা মেনে নিতেন না। আর ঠিক তেমন ভাবেই, লেখার নিজস্ব শৈলীটিকে কোনও ভাবে প্রভাবিত হতে দেননি। তাঁর প্রবন্ধগুলি এই জন্যই আবার নতুন করে পড়ে দেখার মতো। বাংলা ভাষা, ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য নিয়ে সেগুলি আজও নতুন করে আমাদের শিক্ষিত করতে পারে।