আস্তাবল

‘আস্তাবল’। সদ্য রং হওয়া বাড়ির পাঁচিলে কোনও এক ‘সুহৃদ’ আলকাতরা দিয়ে লিখে রেখে গিয়েছেন কথাটা। উপায়ই বা কী! রাতবিরেতে কত আর ক্যাকফোনির অত্যাচার সহ্য করা যায়! অগত্যা...

সত্তর দশকের গোড়ার দিক। গিটার, ড্রামসের সঙ্গে তখনও বিশেষ পরিচয় হয়নি মধ্যবিত্ত বাঙালির। গান বলতে তখন হেমন্ত-মান্না। আর সংস্কৃতির নাম রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা। এমনই এক সাংস্কৃতিক আবহে প্রতি রাতে ড্রামস-গিটারের দাপাদাপি শুরু হয়েছিল নাকতলা অঞ্চলের এক বাড়িতে। তাও তথাকথিত ভদ্দরলোকের সময়ে নয়। মধ্যরাতে। এক দিন নয়, দিনের পর দিন। ওটাই নাকি সঙ্গীতচর্চার আদর্শ সময়। ফলে ‘বাধ্য’ হয়েই প্রতিবেশী সেই বাড়ির পাঁচিলে লিখে রেখে গিয়েছিলেন ‘আস্তাবল’। অন্তত এটুকু দেখে যাতে সংবিৎ ফেরে উঠতি রকস্টারদের। মধ্যরাতের দাপাদাপি বন্ধ হয়।

বন্ধ তো হলই না, বরং বাড়ল চর্চা। মণিদা ওই ‘আস্তাবল’ লেখাটা কোনও দিন মুছতে দেননি। ব্যাপারটাকে ‘কমপ্লিমেন্ট’ হিসেবেই নিয়েছিলেন। দলের বাকি সদস্যদেরও নাকি বলেছিলেন, বিষয়টিকে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে। এর কিছু দিন পরে ওই আস্তাবল থেকেই জন্ম হবে একটা মস্ত বিপ্লবের। বাংলা আধুনিক গানের গতিপ্রকৃতি বদলে দেওয়ার স্বপ্নের বীজ রোপণ হবে ‘মহীনের ঘোড়াগুলি’র হাত ধরে। আর গৌতম চট্টোপাধ্যায় হয়ে উঠবেন আস্ত একটা প্রজন্মের ‘মণিদা’। নতুন বাংলা গানের নতুন ‘আইকন’।

তবলিয়া

রক্তে সঙ্গীত নিয়েই বড় হয়েছেন গৌতম। তাঁর বাবা পেশায় বিজ্ঞানী হলেও বরাবরই ছিলেন সঙ্গীতরসিক। বেহালার বাড়িতে চিরকালই গানবাজনার চর্চা ছিল। শোনা হত নানা ধরনের গান। যার বেশির ভাগটাই ছিল শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। ছিল নানাবিধ যন্ত্রও। সেতার, অর্গান, এস্রাজ, হারমোনিয়াম, ব্যাঞ্জো, ভায়োলিন, তবলা। গৌতমরা ছিলেন পাঁচ ভাই। ছোটবেলা থেকে তাঁরাও বিভিন্ন যন্ত্রের তালিম নিতেন। গৌতম বাজাতেন তবলা। তবে তাঁর ভাই এবং মহীনের ঘোড়ার অন্যতম অশ্ব প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, ‘‘মণিদা সবই বাজাতে পারত। যে কোনও ইনস্ট্রুমেন্টই খুব সহজে বাজিয়ে ফেলত। তালিম ছাড়াই। নিজে নিজেই শিখে ফেলত বাজানোর আদবকায়দা।’’ তবে তবলায় বিশেষ ভাবে হাত পাকিয়েছিলেন গৌতম। পাড়ার অনুষ্ঠান মানেই তবলায় সঙ্গত করবেন মণিদা। কিন্তু খুব বেশি দিন ‘তবলচি’ পরিচয় পছন্দ হল না স্বভাববিদ্রোহী গৌতমের। ভাই এবং বন্ধুদের কাছে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েই বলেছিলেন, ‘সঙ্গত’ শব্দটায় তাঁর আপত্তি আছে। কেমন যেন ‘সেকেন্ড ক্লাস সিটিজ়েন’-এর মতো শোনায়। সঙ্গীতে প্রত্যেকের গুরুত্ব সমান। গায়ক যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক ততটাই গুরুত্বের দাবি রাখেন যন্ত্রীরা। অথচ বাস্তবে সেই সম্মানটা তাঁদের দেওয়া হয় না। ব্যান্ড তৈরির ভাবনাও সম্ভবত সেই প্রথম মাথায় ঢুকে যায় গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের। ভাই এবং বন্ধুদের নিয়ে গৌতম তখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাস্তায় রাস্তায়। দেখছেন, বেদের খেলা। তুলে নিচ্ছেন তাঁদের খেলা দেখানোর গান। বৃহন্নলাদের পাড়ায় গিয়ে শুনছেন তাঁদের গান। তুলে নিচ্ছেন গলায়। ট্রেনের হকারদের, ভিখারিদের গাওয়া গানও তখন আকর্ষণ করছে তাঁদের। শুনছেন, বাউল-ফকিরদের গান। এর বহু বছর পর ওই বাউলসঙ্গ অবশ্য জীবনের অন্যতম চর্যা হয়ে উঠবে গৌতমের। শুধু সঙ্গ করা নয়, তাঁদের নিয়ে নানাবিধ কাজও করবেন তিনি।

প্রেসিডেন্সি এবং স্প্যানিশ

ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজ়িওলজি নিয়ে ভর্তি হয়ে গিয়েছেন গৌতম। একই সঙ্গে পড়তে শুরু করেছেন সমাজ বদলের দেওয়াল লিখন। প্রেসিডেন্সিতে পড়তে পড়তেই প্রথম স্প্যানিশ গিটার হাতে এল মণিদার। সেই গিটারের পিছনেও অবশ্য গল্প রয়েছে ভরপুর। তাঁদের বাড়িতে ছিল একটি পুরনো হাওয়াইয়ান ক্লাসিক্যাল গিটার। স্থানীয় দোকানে নিয়ে গিয়ে সেই গিটারটিকেই স্প্যানিশ গিটারে রূপান্তরিত করা হয়। কলেজে পড়তে পড়তে এক দিকে গিটারে হাত পাকাচ্ছেন গৌতম, অন্য দিকে নকশাল রাজনীতিতে হাত সেঁকছেন। আরও একটা কাজ করছেন একইসঙ্গে। শুনছেন সমকালীন বিশ্বসঙ্গীত। রকসঙ্গীতের কান তৈরি হচ্ছে। প্রাক ইন্টারনেট যুগের সেই কলকাতায় তখন মধ্যবিত্ত বাড়ির কোনও ছাত্রের পক্ষে ‘বিটলস’ শোনা মোটেই সহজ কথা ছিল না। সমকালীন বিশ্বের বিভিন্ন ব্যান্ডের অ্যালবাম জোগাড় করাটা রীতিমতো একটা যুদ্ধ ছিল। গৌতম কেবল সে সব গান শুনছেন না, আত্মস্থও করছেন। শোনাচ্ছেন, ভাই এবং বন্ধুদের।

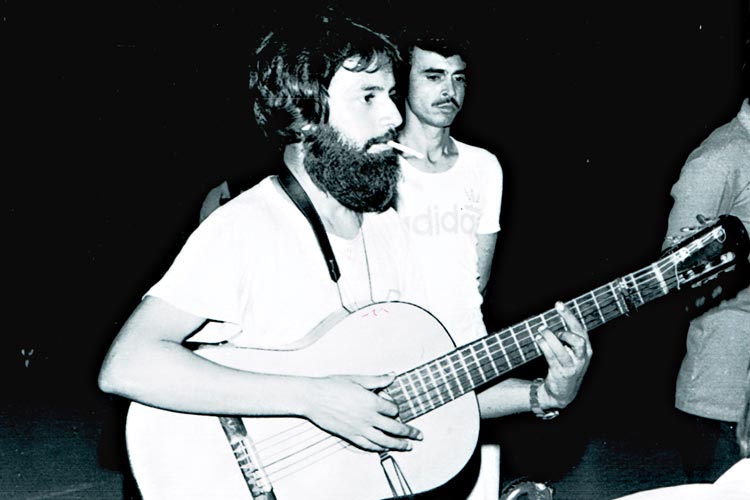

১৯৮২ সালে গৌতম

আর্জ

এ ভাবে চলতে চলতেই গৌতমরা তৈরি করে ফেলছেন ‘আর্জ’ নামের একটি ব্যান্ড। মূলত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বন্ধুদের নিয়ে। ইংরিজি গানের সেই ব্যান্ড কিছু দিনের মধ্যেই বেশ নাম করল। কলেজে তো বটেই, কলেজের বাইরেও। গৌতমরা তখন নিয়মিত পারফর্ম করছেন ট্রিংকাস, মুলারুজ়ের মতো রেস্তরাঁয়।

মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের ছেলে হোটেলে গান গায়? ষাট-সত্তরের কলকাতায় ব্যাপরটা মোটেই ভাল চোখে দেখা হত না। তার উপর রক গান! গৌতমের চেহারাপত্তরেও তখন রীতিমতো ছাপ ফেলেছে রক আদপ। লম্বা লম্বা চুল, রংচঙে পোশাক, পিঠে গিটার, চোখে নেশা— বাড়িতে একটু সমস্যাই শুরু হল। গৌতমও আর্জ ছাড়লেন। বাড়ির চাপে নয়, মনের খেয়ালে। নকশাল রাজনীতি তত দিনে বদলে দিয়েছে গৌতমের সঙ্গীত দর্শন। রাজনীতির পাঠ গৌতমকে বুঝিয়ে দিয়েছে, রেস্তরাঁর এলিট গ্রাহকদের সামনে ইংরিজি গান গেয়ে বিপ্লব তৈরি হবে না। তার জন্য বাংলায় গান বাঁধতে হবে। বলতে হবে মানুষের কথা। রক্ত-মাংস-ঘামের কথা উঠে আসবে গানের শরীরে।

নকশাল জীবন

বিএসসি শেষ করে গৌতম ঠিক করেছিলেন পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে গিয়ে ছবি তৈরির কলাকৌশল শিখবেন। কিন্তু ষাটের দশকের শেষ পর্যায়ে কলকাতার তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ তখন গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার স্বপ্ন দেখছেন। শহর ছেড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিপ্লবের নিশান তৈরি করতে চাইছেন তাঁরা। গৌতমও ব্যতিক্রম নন। নেমে পড়লেন সরাসরি রাজনীতিতে। সারা ক্ষণ সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন রেডবুক। ক্রমশ বাড়ি ফেরা কমতে শুরু করল। ঘুরে বেড়াচ্ছেন গ্রামে গ্রামে। এবং এই পর্যায়েই হাইকম্যান্ডের নির্দেশে যোগ দিচ্ছেন নকশাল কৃষক ফ্রন্টে। এবং আরও অনেকের মতোই চলে যাচ্ছেন আন্ডারগ্রাউন্ডে। বাড়ি ফেরা একেবারে বন্ধ হল। অনেক পড়ে ভাইদের কাছে গৌতম গল্প করেছিলেন কৃষক ফ্রন্টে কাজ করার অভিজ্ঞতা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিখেছিলেন ধান বোনা, মারাই করা, চাষবাসের আরও নানাবিধ কাজ। আর তারই সঙ্গে শিখে নিয়েছিলেন কৃষকের গান। নবান্নের গান। এর বহু দিন পর মহীনের গানে ঢুকে পড়বে সেই সব অভিজ্ঞতা। গানের প্রিলিউড-ইন্টারলিউডে শোনা যাবে গরুকে ঘরে ফেরানোর বিশেষ আওয়াজ। যে আওয়াজ মিশে যাবে অ্যাফ্রো-আমেরিকান ব্লুজ়ের আবহে।

‘নাগমতী’ ছবির শুটিংয়ে

গ্রেফতার

আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা অবস্থায় বহু বার বেহালার বাড়িতে পুলিশ এসেছে, গৌতমের খোঁজে। বাড়ির লোকের উপরে চাপ তৈরি করা হয়েছে, খবর দেওয়ার জন্য।

গৌতম ফিরলেন। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আর সে দিনই ফেরার পথে তাঁকে এবং আরও দুই ‘কমরেড’কে গ্রেফতার করল পুলিশ। শোনা যায়, এক বন্ধুকে তাঁদের সামনেই ভুয়ো এনকাউন্টারে মেরে ফেলা হয়েছিল। জীবনের থ্রেট ছিল গৌতমেরও।

দীর্ঘ দেড় বছর জেলে থাকার পর গৌতম মুক্তি পেয়েছিলেন একটাই শর্তে, পশ্চিমবঙ্গের ধারেকাছে থাকা যাবে না। আশ্চর্যের বিষয় হল, জেলজীবনে অসংখ্য গান লিখলেও, একটিও রাজনৈতিক গান লেখেননি গৌতম। অন্তত প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়ের সন্ধানে তেমন কোনও গান নেই। যা আছে, তার সবই রোম্যান্টিক। তেমনই একটি গান ‘নীল সাগরের অতল গভীরে’। অ্যালবামে না থাকলেও, বহু পরে দু’-একটি অনুষ্ঠানে গানটি গাওয়া হয়েছে।

মেডিক্যাল রিপ্রেজ়েন্টেটিভ

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মূলস্রোতের রাজনীতির সঙ্গে খানিকটা নিরাপদ দূরত্ব তৈরি হয় গৌতমের। অন্তত প্রকাশ্যে। কাঁধে স্প্যানিশ ঝুলিয়ে চলে গেলেন ভোপাল। পেয়েও গেলেন একটা মেডিক্যাল রিপ্রেজ়েন্টেটিভের কাজ। এর কিছু দিন পরে গেলেন জব্বলপুর। চাকরি নেহাতই গৌণ। আড্ডাই মুখ্য। চুটিয়ে গান লিখছেন। গাইছেনও। বলা যায় মহীনের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রবাসে বসেই। কিন্তু এই সময়েও বাড়ির সঙ্গে খুব বেশি যোগাযোগ রাখতে পারতেন না মণিদা। প্রায় কোনও যোগাযোগ ছিল না ভাই প্রদীপের সঙ্গেও। প্রদীপও তখন নকশাল রাজনীতিতে ডুবে। গৌতম গ্রেফতার হওয়ার কিছু কাল আগে তিনিও গ্রেফতার হয়েছিলেন বিই কলেজ থেকে। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বামপন্থীদের সঙ্গে অন্যান্য দলের মারপিট তখন নিত্যদিনের ঘটনা। দেড় মাস জেলে থেকে প্রদীপ ছাড়া পেলেও নিয়মিত বেহালা থানায় হাজিরা দিতে যেতে হত। পুলিশের জুলুমের কারণেই দাদা-ভাইয়ের যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। ভোপাল থেকে কলকাতায় ফিরে এলেও, পিছুটান থেকে গিয়েছিল গৌতমের। সেই পিছুটানের মোহেই ১৯৮১ সালে তাঁকে ফিরতে হয় মিনতির কাছে। বিয়ে করে কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য। ভোপাল-পর্বেই মিনতি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

বরযাত্রী পৌঁছল স্টেশনে। ভোপালের ট্রেন আসতে তখনও খানিক বাকি। হঠাৎই আবিষ্কার হল, টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। সকলে যখন তা নিয়ে হইচই জুড়ে দিয়েছেন, বেপাত্তা হলেন গৌতম। বেশ খানিক পর কেউ এক জন দেখলেন, স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়ে গল্প জুড়েছেন মণিদা। মিনিট কয়েকের সেই গল্পে স্টেশন মাস্টার কাত। ব্যবস্থা হয়ে গেল টিকিটেরও।

স্বভাব বাউন্ডুলে গৌতম এর এক বছর পরই বাবা হবেন। ছেলের নাম রাখবেন গাবু। বাংলা ব্যান্ডের বর্তমান চিত্রে যে গাবু একটা নাম। স্মৃতিচারণে গাবু বলছেন, ‘‘ড্রামের স্টিক থেকে গিটারের কর্ড, সব কিছুরই হাতেখড়ি বাবার কাছে। ছোটবেলা থেকে বাবার দুটো দিক দেখেছি। এক দিকে বাউন্ডুলেপনা, গান-সিনেমা নিয়ে মজে আছে। আবার অন্য দিকে আমাদের পড়াশোনার ব্যাপারে খেয়াল, আর পাঁচ জন বাবার মতোই। আজ আমি যেটুকু শিখেছি, যতটুকু শিখেছি, তার প্রায় সবটাই বাবার জন্য।’’

গাবুর জন্মের প্রায় সাত বছর পর জন্ম হবে গৌতমের মেয়ের। চিকিতার। গাবুর ভাল নাম যেমন প্রায় কেউ জানেন না। চিকিতাও তেমন বাবার দেওয়া ডাকনামেই পরিচিত হয়েছেন পরবর্তী কালে।

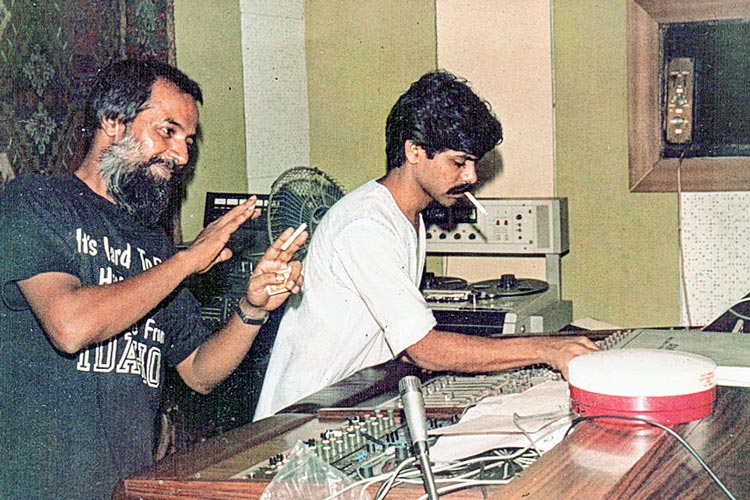

রেকর্ডিংয়ে সলিল চৌধুরীর ছেলের সঙ্গে, ১৯৮৭ সালে

বেকার বিল্ডিংয়ের গান

প্রবাস জীবন পোষাল না মণিদার। চাকরিবাকরি ছেড়ে কলকাতায়। সেটা ’৭৪ সাল। নকশাল রাজনীতিতে ক্রমশ ভাঁটা পড়েছে। কমেছে পুলিশের আনাগোনাও। শুরু হল নতুন উদ্যমে গান বাজনা। বস্তুত, এই সময়ে গৌতমরা বাড়িতে যে কয় ভাই ছিলেন, কেউই সে ভাবে কাজ করছেন না। ফলে গৌতমও সেই সুযোগে বাড়ির নাম রাখলেন ‘বেকার হাউস’। প্রেসিডেন্সির ‘বেকার ল্যাবরেটরি’র অনুকরণে। বেকার হাউস তখন নতুন গানের আখড়া।

শুরু হল রাতদিন গান নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট। আর তারই মধ্যে পা ভাঙল মণিদার। প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, ‘‘মণিদার পা ভেঙেছিল বলেই আমাদের ব্যান্ডটা তৈরি হয়েছিল। কারণ ও গৃহবন্দি হয়ে পড়েছিল। সারা দিন বাড়িতে পাওয়া যেত।’’ শোনা যায়, গৌতমের পায়ের প্লাস্টারে সকলে এসে সই করতেন। ওটাই ছিল ব্যান্ড মেম্বারদের হাজিরার খাতা। এই সময় পর্বেই রঞ্জন ঘোষাল লিখছেন ‘রানওয়ে’। সবাই মিলে তৈরি হচ্ছে ‘কলকাতা’ গানটি। দলে তখন সাত জন। মণিদা, বুলা ওরফে প্রদীপ, ভানু, রঞ্জন, বাপি, এব্রাহাম, বিশু। এ রকমই কোনও এক মহড়ার পর কেউ এসে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন ‘আস্তাবল’ কথাটা। কেমন হত সেই মহড়া? রঞ্জন ঘোষাল স্মৃতিচারণে বলছেন, ‘‘রাজাদের খিদিরপুরের বাড়িতে মহড়া বসেছে। শুক্কুরবার। পরের দিন স্টার থিয়েটারে শো। যন্ত্রগুলোর সঙ্গে সড়গড় হয়ে নেওয়া জরুরি। পিয়ানো আছে রাজাদের বাড়ি... আমি আর বুলাদা পৌঁছেছি দেরিতে। দেরির কারণ, দু’জনেরই এক। বুলাদার ছিল শর্মিষ্ঠা (অধুনা বুলাদার পত্নী), অপেক্ষায় থিয়েটার রোডের অরবিন্দ ভবনে। আর রিঙ্কুর। মানে সঙ্গীতার (অধুনা আমার দুই সন্তানের জননী)। রাজাদের বাড়িটা বড়। কিন্তু বাইরে থেকে কান পাততে হচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে কণ্ঠে-যন্ত্রে জমকালো মহড়ার বজ্রনির্ঘোষ। আমরাই শুধু নেই। চেলো শুনছি, বিশুর ঢাউস কন্ট্রাবেসের গুরুগম্ভীর আওয়াজ পাচ্ছি। মণিদার ইলেকট্রিক গিটার। বাপি, ভানু আর মণিদার গলা... রাজাদের বাড়ির সদর দরজাটা খোলাই ছিল। বিহারী দরোয়ান বারবার বলছে, চলিয়ে যান না! উপরে উঠিয়ে যান! কিন্তু আমাদের কি প্রাণের ভয় নেই? এমন সময়ে হঠাৎ এক জন ঢাকী একখানা বিশাল ঢাক কাঁধে এসে আমাদেরই জিগ্যেস করে বসল, ব্যানার্জিদের বাড়িটা কোনটা বলতে পারেন? আমি ওকে আর বাক্য সমাপ্ত করতে দিলাম না। ঢাকখানা ওর কাঁধ থেকে খুলে নিজের কাঁধে নিলাম। তার পর ভারিক্কি চালে উপরে উঠে গেলাম। আমাকে ঢাক কাঁধে ঢুকতে দেখে থেমে গেল গান। আমার পিছনে বুলাদা। হাতে বাঁশি। যেন এত ক্ষণ রেওয়াজে মত্ত থাকার জন্যই সময় বেভুল হয়ে গিয়েছে... মণিদার ছুড়ে মারা দেশলাই বাক্সটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। না হলেও ক্ষতি ছিল না। তত ক্ষণে আসল ঢাকীর আপ্যায়নে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।’’

মহীনের ঘোড়াগুলি

শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন চুটিয়ে অনুষ্ঠান করছে সাত তরুণ। কিন্তু অনুষ্ঠান করলে তো নাম দিতে হয় নিজেদের! সাত জনের দলের নাম হয়ে গেল ‘সপ্তর্ষি’। যদিও স্টেজে উঠে অনেক সময়েই মণিদা ভুলভাল নাম বলে দিতেন। তেমনই একটি নাম ‘গৌতম চ্যাটার্জি বিএসসি অ্যান্ড সম্প্রদায়’।

ঠাট্টা-ইয়ার্কি মেরে এ ভাবেই দিব্যি চলছিল গানবাজনা। রঞ্জন ঘোষাল সিরিয়াস করে দিলেন আবহ। জমাটি এক আড্ডার বিকেলে হঠাৎ প্রস্তাব করলেন দলের নতুন নাম— ‘মহীনের ঘোড়াগুলি’। এর পর আর কখনও নাম বদলায়নি দলের। শো খুব বেশি আসত না। তবে সেই আমলেও ঘোড়ার দল সাড়া ফেলে দিয়েছিল রবীন্দ্রসদনে মস্ত একটা শো করে।

তিন ভাগে অনুষ্ঠান। প্রথম ভাগে ছিল অ্যাকোয়াস্টিক ইনস্ট্রুমেন্ট। তার সঙ্গে বাউল-সুফি-ভাটিয়ালির মেডলি। দ্বিতীয় ভাগে ছিল পুরনো বাংলা গান। অখিলবন্ধু ঘোষের গান থেকে শুরু করে শচীন দেববর্মণ... সকলের গানই গাওয়া হয়েছিল সেই পর্বে। আর তৃতীয় পর্বে ইলেকট্রিক রক। সঙ্গে কিছু বাউল এবং জ্যাজ়। দড়ি আর বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল স্টেজ ক্রাফট। ওই সময়ে ওই ধরনের স্টেজ ক্রাফট কলকাতা দেখেনি। ছোটবেলা থেকে জড়ো করা বেদের গান, বাউলসঙ্গ, মাঠের গান ঢুকে পড়েছিল আর্বান আধুনিক গান এবং তার পরিবেশনায়।

ব্যান্ড ভাঙার অধ্যায়

এত কিছু নিতে পারেননি মধ্যবিত্ত বাঙালি দর্শক। বছর বিশেক বাদে যে মহীন ‘প্রজন্মের গান’ হয়ে উঠবে, সত্তর-আশির দশকে সেই মহীনকে সমালোচনাই শুনতে হয়েছে বেশি। আকাশবাণীতে তাঁদের বলা হয়েছে, ‘এ সব কোনও গানই নয়।’ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে গান লেখা পাতা, তাঁদেরই চোখের সামনে। আনন্দবাজার পত্রিকায় অবশ্য প্রশংসাসূচক কড়চা লিখেছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুত সেই কড়চার পরেই রেডিয়োয় গান গাওয়ার সুযোগ পায় মহীন।

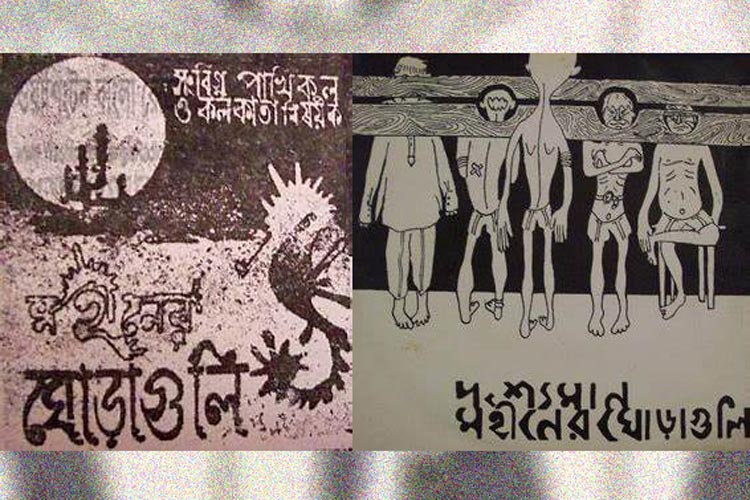

তবে নিজেদের সমালোচনাও রসিকতা হিসেবেই দেখতেন গৌতম এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। নিজেদের অ্যালবামের কভার তৈরি করতেন তাঁদের নামে বেরোনো নানা সমালোচনার ক্লিপিং দিয়ে। কিন্তু অ্যালবাম সে ভাবে বিক্রি হল না। শিলাজিৎ তাঁর এক স্মৃতিচারণে লিখেছিলেন, ‘‘পূজা স্টুডিয়োতে মণিদাকে জিগ্যেস করেছিলাম, অত দিন আগে এ ধরনের গান রেকর্ড করার জন্য তোমাদের টাকা দিত কে? খুব গম্ভীর মুখে মণিদা বলেছিল, ‘কেন ফরেন মানি!’ ফরেন মানি? মণিদা আরও গম্ভীর মুখ করে বলেছিল, ‘হ্যাঁ, কাবুলিওয়ালা’।’’

মহীনের ঘোড়াগুলির অ্যালবামের কভার

নাগমতী

এক দিকে শো আসছে না, অন্য দিকে দলের সদস্যরা আস্তে আস্তে কাজের খোঁজ শুরু করছে। বন্ধ হয়ে গেল মহীনের ঘোড়া। আশির গোড়ায় ভেঙে গেল ব্যান্ড। দলের সদস্যরা পৃথিবীর নানা প্রান্তে চলে গেলেন কাজের সূত্রে। গৌতম পড়ে থাকলেন মাটি কামড়ে। একাই তখন একলা ব্যান্ড। সঙ্গে মজলেন ছবিতে। একটার পর একটা ডকুমেন্টারি শুট করছেন। বানিয়ে ফেলছেন ইংরেজি ফিল্ম ‘লেটার টু মম’। বাউল সঙ্গ করছেন। ফিল্মের জন্য গান লিখছেন।

এরই মধ্যে বানিয়ে ফেললেন প্রথম ফিচার ফিল্ম ‘নাগমতী’। পেলেন জাতীয় পুরস্কার। ‘নাগমতী’র শুটিংয়ের বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীলা মজুমদার বলেছিলেন, ‘‘এ রকম পরিচালক আগে কখনও দেখিনি। টাকিতে হয়েছিল শুটিং। ২৬টা নৌকো পরপর সাজিয়ে আমায় বলা হয়েছিল ওগুলোর উপর দিয়ে ফুলের মতো হাঁটতে হবে।’’ অভিনয়ের অনুপুঙ্খ দেখিয়ে দিতেন গৌতম।

‘নাগমতী’র পর আরও একটা ফিচার ছবিতে হাত দিয়েছিলেন গৌতম। ছবি শেষ হয়েছিল, কিন্তু মুক্তি পায়নি— ‘সময়’।

অন্য দিকে চলছে চুটিয়ে তথ্যচিত্র তৈরির কাজ। এক দিকে কাজ করছেন বাউলদের নিয়ে, অন্য দিকে ফ্রেমবন্দি করছেন ঢাকিদের জীবন। কোনার্ক থেকে হাবিব তনভির— সকলের কাছেই পৌঁছে যাচ্ছেন ক্যামেরা নিয়ে। ইতিমধ্যেই ’৯৫ সাল নাগাদ গৌতমের কাছে এলেন কলেজ পড়ুয়া কিছু ছেলেপুলে। দাবি, নতুন করে মহীনের ঘোড়া শুরু করতে হবে। ব্যান্ড তৈরির স্বপ্ন ছড়াল আবার। গৌতমরা সম্পাদনা করলেন ৪টি অ্যালবাম। যেখানে বহু গান গাইল কলেজ পড়ুয়া নতুন ছেলেরা। ‘আবার বছর কুড়ি পর’, ‘ক্ষ্যাপার গান’, ‘ঝরা সময়ের গান’, ‘মায়া’ নতুন করে মহীন ব্র্যান্ড তৈরি হল।

ইতিমধ্যেই গৌতম মজে গিয়েছেন দেশের বিভিন্ন জনজাতি নিয়ে। তাদের সংস্কৃতি তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করছে তখন। এতটাই যে, অসমের কার্বি আংলঙে পৌঁছে গিয়েছিলেন কার্বি মানুষদের গান শিখতে। তাঁদের সঙ্গে তৈরি করেছিলেন একটি অপেরা— ‘হাই মু’। প্রায় ৩০০ কার্বি উপজাতির মানুষ অংশ নিয়েছিলেন সেই অপেরায়। এর কিছু দিনের মধ্যেই কার্বিদের নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করতে শুরু করেছিলেন গৌতম। যার নাম ছিল ‘রং দিন’। বাংলা তর্জমা করলে ‘রং দিনে’র অর্থ দাঁড়ায় ‘চক্রব্যূহ’। যেখানে এক বার ঢুকলে আর বেরোনো যায় না। বেরোতে পারেননি গৌতমও। শুটিং শেষ করে শহরে ফিরেছিলেন পোস্ট প্রোডাকশনের জন্য। আচমকাই মৃত্যু হয়।

তাঁর অনুরাগীরা অনেকেই বলেন, যে সময়ে মানুষ গৌতমকে চিনলেন, সে সময়টাই ঠিক মতো দেখতে পেলেন না গৌতম। সম সময়ে থাকলে হয়তো গান এবং ছবির জগতে আরও বড় বিপ্লব ঘটাতে পারতেন ওই স্বভাববিপ্লবী।

বিপ্লবই বটে! জীবনের নানা পর্বে রাজনৈতিক দর্শনে উত্থানপতন ঘটলেও, বরাবরই একদম নতুন কিছু করার কথা ভেবেছেন গৌতম। দেখেছেন পৃথিবীটাকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন।