ইংরেজি শ্রীমদ্ভাগবতমের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৯৬২ সালের শেষ দিকে।

তারপর দরজায় দরজায়, অফিসে অফিসে ঘুরে ১৫ টাকায় সেট বিক্রি করা।

কঠিন কাজ, কিন্তু না করলে পরের খণ্ডের অর্থ পাওয়া যাবে না। ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ এবং জানুয়ারি ১৯৬৫-তে শ্রীমদ্ভাগবতমের তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ। কিন্তু এখনও অনেক খণ্ড বাকি।

মাথায় মস্ত চিন্তা, ইংরিজি বইকে কী ভাবে সাগরপারে প্রচার করা হবে? কৃষ্ণনামের সর্বত্র প্রচার যে তাঁর গুরুর ইচ্ছা। দ্বারে দ্বারে প্রচারের জন্য সন্ন্যাসী ভক্তিবেদান্ত একসময় বোম্বাইতে হাজির—এখানে ধনী জনের সংখ্যা কম নয়।

বোম্বাইতে গৌড়ীয় মঠের কৃপাসিন্ধুর সাহায্যপ্রার্থী হলেন, আমেরিকায় যাবার একটা পথ খুঁজে বের করতেই হবে। একজন বড় ব্যবসায়ী হেমরাজ খাণ্ডেলওয়ালাকে অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু কোনও সাহায্য মিলল না।

কৃপাসিন্ধু এ বার সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশনের ধর্মপ্রাণা সুমতি মোরারজির কথা বললেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করাটা সহজ নয়। ভক্তিবেদান্ত বলতে চান, ভাগবতে ১৮০০০ স্তোত্র, ইংরিজিতে অন্তত ৬০ খণ্ড লাগবে, অনুবাদ শেষ হতেও যে সাত বছর লাগবে তত দিন কৃষ্ণ যেন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখেন।

বম্বের সুমতি মোরারজির সঙ্গে দেখা করবার জন্য একদিন সন্ন্যাসী ভক্তিবেদান্ত অফিসে পাঁচ-ছ’ঘণ্টা বসে রইলেন এবং অবশেষে তাঁকে ধরতে পারলেন।

ভক্তিবেদান্ত বললেন, ভাগবতের শুরু পাঁচ হাজার বছর আগে নৈমিষারণ্যের গুণিজন সম্মেলনে, এর রচয়িতা ব্যাসদেব, পরামর্শদাতা তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু নারদ মুনি।

তিনি জানালেন, শুধু অনুবাদ করলেই হবে না, তাঁকে বিদেশে গিয়ে অনুবাদের প্রচার করতে হবে, গুরু ভক্তিসিদ্ধান্তের তাই ইচ্ছা ছিল। তিনি মন্দির রচনার থেকে গ্রন্থ রচনাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। আমেরিকান ও ইউরোপীয়দের কাছে কৃষ্ণের বাণী প্রচার বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাঁদের জয় করতে পারলেই বিশ্ববিজয় হবে।

সুমতি মোরারজি তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, আপনার বয়স ৬৯, আপনি ওই দেশের কিছুই জানেন না, আপনার বিদেশে যাওয়া মোটেই নিরাপদ হবে না। কিন্তু সন্ন্যাসী নাছোড়বান্দা, গুরুনির্দেশে তাঁকে যে করেই হোক আমেরিকায় যেতে হবে।

পরের ঘটনাবলি এখন ইতিহাস।

সুমতি মোরারজি তাঁকে একটা ফ্রি টিকিট এবং সেই সঙ্গে ট্রাম্পজাহাজে বিনামূল্যে নিরামিষ খাবার দিতে রাজি হলেন। জাহাজের নাম জলদূত, ছাড়বে কলকাতা থেকে ১৩ অগস্ট ১৯৬৫।

সন্ন্যাসী দ্রুত পাসপোর্ট জোগাড় করে ফেললেন। বৃন্দাবনের এক ব্যবসায়ী (মিস্টার আগরওয়াল) তাঁর মার্কিন প্রবাসী ছেলেকে অনুরোধ করলেন স্পনসরশিপ পাঠাতে। ছেলেটি পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করতে পারল না, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠিয়ে দিল এবং অবশেষে কলকাতা থেকে যাত্রার দিন সমাগত।

পঞ্চাশ বছর আগের ১৩ অগস্ট ১৯৬৫ ও অর্ধ শতাব্দী পূর্তির ১৩ অগস্ট এক নয়। একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বিদেশের মাটিতে শ্রীকৃষ্ণ নামের যে জয়ধ্বনি তুললেন, তা পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা।

কলকাতা থেকে বোস্টনের ৩৫ দিনের জলযাত্রার মধ্যেও কিছু অঘটন ঘটেছে। সত্তর বছরের নিঃসঙ্গ যাত্রীর দু’বার হার্ট অ্যাটাক করেছে, কিন্তু কৃষ্ণনামে বিশ্বাসী সন্ন্যাসী হাল ছেড়ে দেননি, পরাজয় মেনে নেননি।

বৃন্দাবনের ব্যবসায়ী মিস্টার আগরওয়ালের বিদেশি পুত্র তাঁকে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছেন, তার পর সন্ন্যাসী ভক্তিবেদান্ত নিউ ইয়র্কে এসে ঘরছাড়া দিকহারা নবীন আমেরিকানদের সঙ্গে পার্কে পার্কে কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা হয়ে মার্কিনি সভ্যতাকে নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ দিয়েছেন। দিকে দিকে বার্তা রটেছে হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

বৃন্দাবনের এই ছোট্ট ঘরেই শ্রীমদ্ভাগতম-এর অনুবাদ শুরু

সে এক আশ্চর্য ইতিহাস, কেমন করে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন কলকাতায় জন্মানো নামহীন পরিচয়হীন এক কীর্তনীয়া।

বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়ে প্রভুপাদ ১৯৬৮ সালে সিয়াটলের এক সংবাদপত্রে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, তার থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যায়।

পত্রিকা: কৃষ্ণভাবনামৃতের দিকে মানুষের আকর্ষণ কেন?

প্রভুপাদ: বিশ্বাস, সবই বিশ্বাস। নিউ ইয়র্কে আমি একা একাই কৃষ্ণনাম করছিলাম। একজন কৌতূহলী হয়ে ভারতীয় স্বামী কী করছে দেখতে এল, সেখানে বসে পড়ল। পরে বলল, আমি আপনার শিষ্য হতে চাই।

পত্রিকা: আপনাদের মন্দির সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

প্রভুপাদ: এখন আমাদের চোদ্দোটি মন্দির—নিউ ইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেলেস, বোস্টন, সিয়াটল ইত্যাদি শহরে। নব বৃন্দাবন তৈরির জন্য আমরা ১৩১ একর জমি সংগ্রহ করেছি। লন্ডন, বার্লিন এবং ফ্রান্সেও আমাদের মন্দির হয়েছে। তরুণরাই আমার ভরসা, আমার সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যের বয়স ৩৫, বেশির ভাগ শিষ্যের বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশ।

পত্রিকা: আপনার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

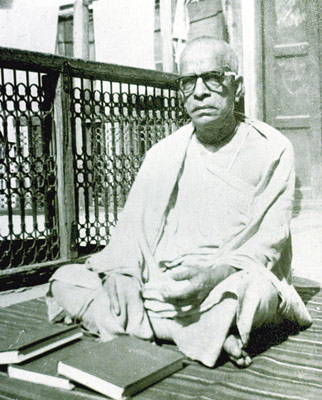

প্রভুপাদ: আমার জন্ম কলকাতায় ১৮৯৬ সালে। আমার গুরুমহারাজের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ১৯২২-এ। আমি সংসারী হয়ে ব্যবসা করতাম। ১৯৫৪ সালে আমি অবসর নিই। চার বছর নিঃসঙ্গ ছিলাম, তার পর ১৯৫৯ সালে সন্ন্যাস নিয়ে, বই লেখা শুরু করি। আমার প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। তিনখানা বই প্রকাশ করে আমি ১৯৬৫ সালে আপনাদের দেশে আসি।

পত্রিকা: আপনার হাতের থলিয়াটিতে কী আছে?

প্রভুপাদ: সুযোগ পেলেই আমি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করি—আমার থলিয়াতে ১০৮টি ‘বিড’-এর জপমাল্য—প্রতিটি বিড-এ আমি ষোলো বার জপ করি।

৭ নভেম্বর ১৯৭০ আরও এক বার কয়েকজন অতিথির কাছে প্রভুপাদ তাঁর প্রথম জলযাত্রা সম্বন্ধে মুখ খুলেছিলেন।

প্রভুপাদ: এক ভদ্রলোক এক মাসের জন্য আমেরিকায় আমাকে স্পনসর করেছিলেন। আমি তাঁর আশ্রয়ে তিন সপ্তাহ ছিলাম। তারপর আমি নিজেই বাকিটা ঠিক করে নিই। প্রথম জন আমার বন্ধুর ছেলে। আমার বন্ধু পুত্রকে অনুরোধ করেছিলেন, আমাকে এক মাসের জন্য দেখভাল করতে।

প্রশ্ন: তারপর?

প্রভুপাদ: আমার দর্শন একটু আলাদা। আমি নতুন দেশে বলতে চাই চতুর্বিধ পাপ থেকে দূরে থাকতে হবে— বেআইনি যৌন সংসর্গ, মাছ মাংস আহার, মদ ও নেশাভাঙ, জুয়াখেলা।

প্রশ্ন: আপনি আমেরিকাকেই অগ্রাধিকার দিলেন কেন?

প্রভুপাদ: আমার গুরু মহারাজের আদেশ ইংরেজেভাষী পশ্চিমি দেশে গিয়ে আমাকে প্রচারে নামতে হবে, প্রথমে লন্ডনে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু কোথায় লন্ডন, টাকা কোথায়? বিনামূল্যে আমেরিকায় পাড়ি দেবার সুবিধা পেয়ে গেলাম সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন থেকে। জাহাজের নাবিক যে কেবিন ব্যবহার করেন, সেই কেবিনে আশ্রয় পেলাম। বিমানে যেতে গেলে অনেক টাকা লাগত।

প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন আমেরিকা কেন?

প্রভুপাদ: জাহাজটা আমেরিকায় যাচ্ছে, আমি সেই সুযোগটা নিয়ে নিলাম। লন্ডন নিউ ইয়র্কের মধ্যে আমার পক্ষে নিউ ইয়র্কই ভাল জায়গা।

বিদেশ যাওয়ার আগে, সামনে ‘শ্রীমদ্ভাগবতম’-এর প্রথম খণ্ড

আর এক বার ৮ জুন ১৯৭৬ সালে প্রভুপাদ বলেন:

গোপাল আগরওয়ালার বাবা ছেলেকে বলেন, স্বামীজি আমেরিকায় যেতে চান। তিন চার মাস পরে ইন্ডিয়ান এমব্যাসি নিউইয়র্ক থেকে ‘নো অবজেকশন’ সার্টিফিকেট এল। এর পর আমি পাসপোর্টের ব্যবস্থা করলাম। সুমতি মোররাজি একবার পাঁচশ টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে বই কিনেছিলেন, তাই ওঁকেই ধরলাম, একটা ফ্রি টিকিট দিন।

মার্কিনদেশে প্রভুপাদের আগমন ও প্রাথমিক সংগ্রামের নানা বিবরণ যথাসময়ে গভীর ধৈর্যের সঙ্গে সংগৃহীত হয়েছে। তার বিবরণ অনেক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিকেও হার মানায়।

প্রভুপাদের নিজের কথায়: বোস্টনে জলদূত জাহাজে ঢুকে মার্কিন ইমিগ্রেশন অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ দেশে কত দিন থাকতে চান? আমি ভাবলাম, আমার আশ্রয় নেই, অর্থ নেই, কিন্তু একটা রিটার্ন টিকিটের সম্ভাবনা রয়েছে। আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কত দিন থাকা যায়? অবশেষে উত্তর দিলাম দু’মাস, কারণ তার থেকে বেশি সময় কোথায় থাকব? কোথায় খাব? অফিসার সঙ্গে সঙ্গে দু’মাস ম়ঞ্জুর করে দিলেন। এর পরে তো মাঝে মাঝে ভিসা বাড়াচ্ছি, প্রতি বারের জন্য? ডলার ফি দিতে হচ্ছে। এই ভাবে যখন এক বছর হয়ে গেল তখন ওঁরা বললেন, আর এক্সটেনশন নয়।

স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য এক জন উকিলকে ধরতে হল। তিনি প্রতি বার দেড়শো ডলার ফি নিতেন। ইতিমধ্যে মে মাসে প্রভুপাদের গুরুতর হার্ট অ্যাটাক হল।

প্রথম দিকের যৎসামান্য বিবরণ। নিউ ইয়র্কে জাহাজ থেকে নেমে একটা বাস ধরে বহু দূরে পেনসিলভেনিয়া। জাহাজ থেকে নামলেন দুপুর একটায়, পাঁচটায় বাস ধরলেন, ভোর তিনটেয় লক্ষ্যস্থানে, সেখানে বাসস্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধুপুত্র গোপাল আগরওয়ালা, সেখান থেকে তিরিশ মাইল ড্রাইভ করে বাটলার কাউন্টি।

গোপালের বাড়তি ঘর নেই, তাই তাঁকে ওয়াইএমসিএ-তে দিয়ে এলেন। গোপালের মেমসাহেব বউ যথেষ্ট সাহায্য করলেন। এঁদের সঙ্গে তিন সপ্তাহ থেকে আবার পাঁচশ মাইল দূরে নিউইয়র্ক।

সঙ্গে কয়েক কপি ইংরেজি শ্রীমদ্ভগবৎ ছিল, সেই গুলো বিক্রি করে চলছিল। তার পর সেভেনটি ফার্স্ট স্ট্রিটে কয়েক মাস বসবাস। তার পর আর একটা বাড়ি ভাড়া এবং প্রতি দিন বিকেল ৩-৬টা টমকিন্স স্কোয়্যার পার্কে কৃষ্ণনাম কীর্তন এবং সেখান থেকেই বিশ্ববিজয়ের শুরু এবং সে এক অবিশ্বাস্য মহাভারত-কথা।

আর একবার ভক্তিবেদান্ত পোপের কাছে দীর্ঘ চিঠিতে শ্রীমদ্ভাগবতকে ঈশ্বরবিজ্ঞান বলে বর্ণনা করেন এবং ঈশ্বরবিহীন সভ্যতার বিপদের কথা উল্লেখ করেন। কৃষ্ণভাবনামৃতের শুরুতেই রয়েছে চারটি অধঃপতন থেকে দূরে থাকা। এগুলি হল—বিবাহবন্ধনের বাইরে যৌন সম্পর্ক, মাছমাংস ইত্যাদি খাওয়া, সব রকমের নেশাভাঙ এবং জুয়াখেলা। বহু বছর আগে শ্রীচৈতন্য এ রকমই চেয়েছিলেন।

১৩ অগস্টের ঐতিহাসিক জলযাত্রার পরে প্রভুপাদ এগারো বছরে চোদ্দো বার বিশ্ব প্রদক্ষিণ করেন—ছ’টি মহাদেশে হাজার হাজার ভক্তের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। এর মধ্যে কয়েক বার তিনি ভারতে, বিশেষ করে কলকাতাতেও আসেন। এ দেশেও বেশ কয়েকটি মন্দির স্থাপিত হয়।

লীলা-অবসানের শেষ পর্বটি প্রভুপাদের শিষ্যরা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

শেষ বছর ১৯৭৭-এর শুরুতে আমরা প্রভুপাদকে ভুবনেশ্বরে দেখি। বিশ্বব্যাপী সঙ্ঘের নানা পরিচালন পত্র ও আইনি সমস্যা তাঁর অসুস্থ শরীরকে আরও জর্জরিত করে রেখেছিল। তিনি বলতেন, আমরা কখনও মগজ ধোলাই করার চেষ্টা চালাইনি। সবই করেছি শাস্ত্রের নির্দেশে।

পরের মাসে (৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭) তিনি চৈতন্য জন্মভূমি মায়াপুরে। নবনির্মিত মন্দির দেখে বললেন, ‘‘এখন যদি আমার মৃত্যু হয় কিছু এসে যায় না।’’

লেখক প্রভুপাদের ইতিমধ্যেই বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি— শুধু মাত্র ইংরেজিতেই চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বই প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবৎ তখনও সম্পূর্ণ হয়নি— বেঁচে থাকার শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত অনুবাদের কাজ অব্যাহত। মৃত্যু পথযাত্রী অনুবাদককে এক জন শ্লোকটি পড়ে শোনাত। আর এক জন মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরত। কী বলছেন, তা শুনতে অসুবিধে হত। কিন্তু অনুবাদকর্ম ব্যাহত হত না।

মার্চ মাসে খবর এল, নিউইয়র্ক হাইকোর্ট হরে কৃষ্ণ আন্দোলনকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে। অসুস্থ শরীর সম্বন্ধে প্রভুপাদ বলতেন, এটা পুরনো মেশিন, যতই সারানো যায়, ততই এটা খারাপ হয়।

এ বার কেন্দ্র হৃষীকেশ। পাঠকদের বললেন, ‘‘একটা উইল করো। আমি সই করব।’’ আরও বললেন, ‘‘আমি বৃন্দাবনে যেতে চাই। যদি আমাকে দেহত্যাগ করতে হয়, তা যেন বৃন্দাবনে হয়। আমার যা কিছু বলার আমি আমার বইয়ের মধ্যে বলেছি।’’

নিউ ইয়র্ক পার্কে প্রথম কীর্তন

আরও বলেছিলেন, ‘‘দুটি বিষয় রয়েছে— বেঁচে থাকার চেষ্টা করা, আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়াই শ্রেয়।

জুলাই মাস, বৃন্দাবনে শ্রীমদ্ভাবগবতের অনুবাদ ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই একই সঙ্গে চলেছে।

এরই মধ্যে একটু ভাল হয়ে শ্রীশ্রীরাধা-লন্ডনেশ্বর দেখার বাসনা। ইচ্ছে লন্ডনে দু’সপ্তাহ থেকে আবার আমেরিকা যাওয়া। লন্ডনে পদার্পণের দুসপ্তাহ পরে কিন্তু আবার স্বাস্থ্যের অবনতি, অতএব বোম্বাইতে ফিরে আসা এবং সঙ্কটজনক অবস্থায় বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-বলরামের মন্দিরে ফিরে আসা। শুয়ে শুয়ে ভক্তদের কাছে সম্রাট কুলশেখরের প্রার্থনা বর্ণনা করলেন, ‘‘হে কৃষ্ণ দয়া করে তুমি এখনই আমাকে মরতে দাও, যাতে হংসরূপী আমার মন তোমার শ্রীপাদপদ্ম প্রদক্ষিণ করতে পারে।’’

খবর পেয়ে প্রভুপাদের বোন বৃন্দাবনে উপস্থিত হলেন, তাকে দেখে প্রভুপাদ সস্নেহে খিচুড়ি রান্না করতে বললেন, অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও সেই খিচুড়ি খেয়ে তিনি যথেষ্ট আনন্দপ্রকাশ করলেন।

১৪ নভেম্বর ১৯৭৭ কার্তিক মাসে গৌরচতুর্থীর দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে জগৎসংসার থেকে চিরবিদায় নিলেন। আগের দিনে চিকিৎসক কবিরাজ জানতে চেয়েছিলেন, আপনি কিছু চান? তাঁর স্পষ্ট উত্তর, না আমার কোনও ইচ্ছে নেই।

তবে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ অপেক্ষা লেখক-অনুবাদক ভক্তিবেদান্তর ভূমিকা যথেষ্ট বড়, অনেকের মতে। এর মধ্যে রয়েছে তিরিশ খণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতম এবং সতেরো খণ্ডের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ছিয়াত্তরটি ভাষায় এই সব বই অনূদিত হয়েছে এবং ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট পৃথিবীর বৃহত্তম বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকাশকের বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

হরেকৃষ্ণর মন্ত্রজপের মধ্যেই মানুষের মুক্তি, এই কথা শুনে এক সময় এ দেশের অনেক অধিবাসীই হেসেছিলেন, পাঁচ হাজার বছর আগের শ্রীকৃষ্ণ, পাঁচশো বছর আগের নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য এবং পঞ্চাশ বছর আগের অভয়চরণ দে-কে কেউ তেমন বিশ্বাস করেননি, কিন্তু সত্তর বছর বয়সে বিশ্ববিজয়ে বেরিয়ে কলকাতার ওষুধ ব্যবসায়ী মৃদঙ্গ বাজিয়ে দেশে দেশে যা কাণ্ড করলেন, তার সঙ্গে তুলনীয় কিছু নেই। বৃন্দাবনে তাঁর দেহাবসান ১৪ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে।

সেই লেখক, অনুবাদক, দার্শনিক, কীর্তনিয়া বৈষ্ণব আমাদের যা দিয়ে গেলেন, তার হিসেবনিকেশ আজও হয়নি—মহানিষ্ক্রমণের অর্ধশতাব্দীতে জন্মভূমি কলকাতায় তাঁর মূল্যায়ন শুরু হলে মন্দ হয় না।

এই প্রচেষ্টার প্রারম্ভে ভাবতে ভাল লাগে উনিশ ও বিশ শতকে মহাসমুদ্রের ও পারে ভারতবাণী প্রচারে যে দশ জন স্বদেশবাসী অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার দুর্বার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই বঙ্গ-সরস্বতীর বরপুত্র।

এই সুযোগে আমরা যেন মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, পরমহংস যোগানন্দ, শ্রীচিন্ময় এবং কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়াচরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।