আজ হয়তো চিত্রকলার বহু মাধ্যমের মধ্যে স্বচ্ছ জলরং অন্যতম। কিন্তু এই জলরং মাধ্যমটি ইউরোপীয় ও দূর প্রাচ্যের চিত্রকলায় অতীব প্রাচীন ও সুপরিচিত। তবে ভারতবর্ষে এই স্বচ্ছ জলরঙের ধারা প্রথম প্রবেশ করে ব্রিটিশদের হাত ধরে। কারণ পরম্পরাগত ভারতীয় চিত্রকলার ধারা মূলত ছিল অস্বচ্ছ জলরং ব্যবহারে সমুজ্জ্বল। সুতরাং পাশ্চাত্যের অনুপ্রেরণায় মাধ্যমটি আমাদের দেশে আসার ফলে বহিরাগত আঙ্গিক, উপস্থাপন ও করণকৌশলের দিকগুলিও বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

জলরং মাধ্যমটি সুদক্ষ ভাবে বহাল রেখে, সুচিত্রিত ছবির এক বিশাল সম্ভার নিয়ে প্রয়াত শিল্পী মৃণালকান্তি দাসের (১৯২৮-১৯৯০) এক রেট্রোস্পেকটিভ প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। ‘ট্র্যাঙ্কুইল সিম্ফনি অব কালারস’ নামাঙ্কিত এই প্রদর্শনীটি দর্শকের পরিচয় ঘটায় এক ‘রূপের কুহেলিকা’র সঙ্গে।

জলরঙের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, প্রায় সপ্তদশ শতক থেকে ইউরোপে ভূ-দৃশ্য অঙ্কন বা ল্যান্ডস্কেপ পেন্টিং করার উদ্দেশ্যে ভ্রাম্যমাণ ভাবে শিল্পীরা তাঁদের রং-তুলির যাবতীয় পশরা নিয়ে নির্দিষ্ট ভূ-চিত্রের এক অনুলিখন তৈরি করতেন। রং কাগজে দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া, সেই কারণে জলরং মাধ্যমটি অচিরেই ইউরোপে এক প্রাতিষ্ঠানিক স্থান অধিকার করে। সময়ের সঙ্গে মাধ্যমটি শিল্পীকুলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ডকুমেন্টেশন ব্যতিরেকেও শিল্পীর নিজস্ব ভাব ও ভাবনার বহিঃপ্রকাশের এক বিশেষ মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত হয়।

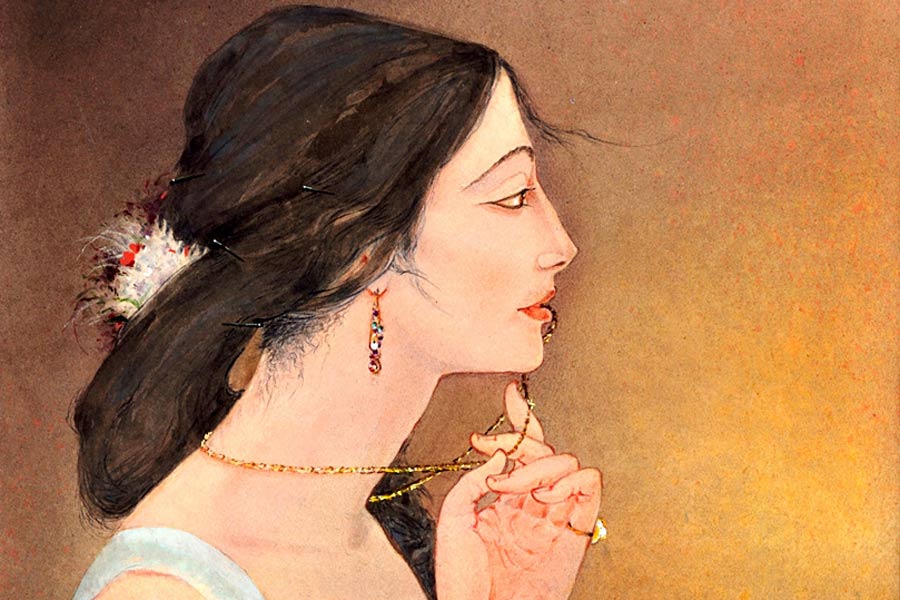

ইতিমধ্যে বিংশ শতকের সূচনা থেকে ভারতীয় আধুনিক শিল্পচর্চার আঙিনায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় এক একলেক্টিসিজ়ম বা বহু উৎস থেকে আহরণের বিশেষ দিক প্রতিভাত হয়। সেখানে পাশ্চাত্যের ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় জাপানি ও চিনা জলরঙের বিশিষ্ট গুণাগুণগুলি। জন্ম নেয় তথাকথিত ‘বেঙ্গল স্কুল’ বা নব্য ভারতীয় ধারার স্বচ্ছ জলরং এবং ওয়াশ টেকনিকের এক নিজস্ব ধারা। ভারতীয় ঐতিহ্যকে ফিরে দেখার ও দেশজ আঙ্গিকে তাকে উপস্থাপনার এই যে বিশেষ রূপ প্রতীয়মান হয়, শিল্পী মৃণালকান্তি দাসের চিত্রসমূহ সেই সন্ধিক্ষণের এক উজ্জ্বল স্মারকস্বরূপ। স্বাধীনোত্তর পঞ্চাশের দশকের বিশেষ পর্যায়ে তাই মৃণালকান্তি দাসের ছবিগুলি আলোচ্য। দেখা যায়, এক দিকে পাশ্চাত্যের অ্যানাটমি বা রিয়্যালিস্টিক ড্রয়িং, স্বচ্ছ জলরঙের সাবলীল প্রয়োগ, অন্য দিকে ভারতীয় দেবদেবী, রাগরাগিণী, নরনারী সকলের এক কাল্পনিক পরিবেশনা চিত্রসমূহকে এক স্বপ্নালু পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে। প্রদর্শনীতে উল্লেখ্য কিছু কাজের মধ্যে যেমন ‘পূজারিণী’, ‘শিবের পরিবার’, ‘স্বপ্ন’, ‘উমার তপস্যা’, ‘তামসী’ ইত্যাদিতে আমরা দেখি যে, কাল্পনিক ছায়াতপের খেলায় মানবী রূপগুলি অনায়াসেই এক কাব্যিক ভাবাবেশে সন্নিহিত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় রেখাকেন্দ্রিক চিত্রচর্চার যে বিশিষ্টতা অজন্তা গুহাচিত্রের সময়কাল থেকে প্রবাহিত, সেই ভাবধারায় চরিত্রগুলি সুনিশ্চিত অবয়বগত দৃঢ়তায় ঋদ্ধ।

১৯৪৮ সালে গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস থেকে প্রথম শ্রেণিতে পাশ করার পরে মৃণালকান্তি দাস শান্তিনিকেতনে নন্দলাল, বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্করের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার সুযোগ পান। এক সময়ে বিনোদবিহারী কলাভবনে তাঁর এক প্রদর্শনীর আয়োজনও করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের শিক্ষকতায় যুক্ত হন। অবসর গ্রহণের পরে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণের মন্ত্রে ব্রতী হন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্পকেন্দ্র ‘কলা ভারতী’ এক সময়ে বহু শিল্পীকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। শিক্ষকতার নিয়মানুবর্তিতা তাঁর জীবনযাপন ও চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে। তাই কর্মনিষ্ঠ এক সাধকের মতো জলরং মাধ্যমটির জাদুকরী উৎকর্ষ আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

নন্দলালের ভাবধারায় দীক্ষিত মৃণালকান্তি দাস পরম্পরার প্রতি আনুগত্য রেখেও তাঁর নিজস্ব এক চিত্রভাষা রচনে সক্ষম হয়ে ওঠেন। জলরঙের নিজস্ব কিছু গুণাগুণের মধ্যে যে কোনও রূপের ধ্রুপদী কাঠামোর সুনিশ্চিত বহিঃরেখা একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং অ্যানাটমিক্যাল ড্রয়িং সম্পর্কে শিল্পীকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হত। মৃণালকান্তি দাসের ছবির ক্ষেত্রে সেই সুনিশ্চিত ড্রয়িংয়ের প্রত্যয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বহুবিধ মূর্ছনায় নারী তাঁর ছবির প্রধান উপপাদ্য। নারী কোথাও বা সদ্যস্নাত, কোথাও বা সিক্ত বসন পরিহিতা, কোথাও শৃঙ্গাররতা, আবার কোথাও বা নববধূরূপে চিত্রিত। সর্বত্রই নারীরূপের সুললিত, লজ্জিত, ছন্দোময় রূপকে শিল্পী রসসিক্ত ভাবে তুলে ধরেছেন। তবে নারী প্রতিমাকল্পের নানাবিধ ব্যঞ্জনার মধ্যে কোথাও কোথাও প্রচ্ছন্ন এক অভিলাষভিত্তিক আভাস বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শিল্পীর কাজে ভারতীয় ষড়ঙ্গের রূপ-লাবণ্য সংযোজনের অভিব্যক্তি উল্লেখযোগ্য। তবে নব্য ভারতীয় ধারাকে অব্যাহত রেখে, তাকে নতুন ভাবে মূল্যায়নের প্রয়াস ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। এই ধারায় চর্চা স্তিমিত হয়ে গেলেও, মৃণালকান্তি দাসের প্রদর্শিত এই অনবদ্য চিত্রসম্ভার নতুন ভাবে ফিরে দেখার, এক নব পর্যায় সূচিত করার আশা জাগায়।