পূর্ব ভারতে ১৯৩০-এর দশকের প্রথমার্ধে মোহনদাস কর্মচন্দ গাঁধীর গ্রামগঞ্জের সভায় এক তরুণ বাঙালি যুবকের উপস্থিতি মাঝে মাঝে দেখা যেত। সুষ্ঠু ভাবে সভা চালাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব তাকে পালন করতে হত। গাঁধী কম্বুকণ্ঠ বক্তা ছিলেন না। ১৯২০-এর দশক থেকেই বঙ্গদেশের নানা অঞ্চলে তাঁর বক্তব্য শুনতে লোকেদের জমায়েতে মাঠ ভরে যেত। হিতেশরঞ্জন সান্যালের মুখে শুনেছি যে মেদিনীপুরের বড় বড় জনসভায় গাঁধী মূল মঞ্চ থেকে বলতেন, বক্তৃতার মাঝে সামান্য অবসর নিতেন। সভায় মূল মঞ্চের কাছে একাধিক মাচা পর পর ছড়িয়ে বাঁধা হত, মাচাগুলিতে বীরেন্দ্র শাসমল ও কুমার জানার মতো বাচকরা কথা শুনে যে যার নিজের গলায় মূল বক্তার ভাষণটি জনসভার পেছনের সারির লোকেদের কাছে সম্প্রচারিত করতেন। ১৯৩০-এর দশকে অবস্থা বদলেছে, শহরের সভায় শক্তিশালী মাইক্রোফোন ও স্পিকার এসেছে। কিন্তু মফস্সলে বা গ্রামেগঞ্জে? সেখানে মুশকিল আসান ওই বাঙালি যুবকটি। নিজের হাতে সে একটি ‘পোর্টেবল স্পিকার’ বা বহনযোগ্য ভাষযন্ত্র বানিয়েছে, যাতে পথে-বিপথে গাছে তার ঝুলিয়ে চোঙা লাগিয়ে সহজেই কারও বক্তব্য অনেককে শোনানো যায়। যন্ত্রটি গাঁধীর পছন্দ হয়েছিল। গাঁধীর সভার নানা হ্যাপা ছিল, সমাজে মোহনদাসের শত্রু তো কম নয়। যেমন, ১৯৩৪ সালে পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন নিয়ে গাঁধীর বক্তৃতা করার কথা ছিল। ক্ষিপ্ত পাণ্ডারা প্রথমে এসে গাঁধীকে হুমকি দিয়ে বলে, এই মন্দির-চত্বর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা হরিজনদের জন্য নয়।

কিন্তু গাঁধী অত সহজে দমে যাওয়ার লোক নন। তাঁর বক্তৃতা শুনতে সে দিন লাখো মানুষের ভিড়। বক্তৃতা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, গাঁধীর কণ্ঠ সকলের কাছে পৌঁছচ্ছে না। অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছে পাণ্ডারা। তার কেটে ফেলে, চোঙাগুলোও বিকল করে দিয়েছে তারা। সামান্য সময় খালি গলাতে বক্তৃতা করে সে দিনের মতো গাঁধী সভা শেষ করে দেন। সারা রাতের একক চেষ্টায় হতমান বাঙালি যুবকটি চোঙাগুলো ঠিক করেন। তারের সংযোগও পুনঃস্থাপিত হয়, পরের দিন বক্তব্য রাখতে মোহনদাসের আর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। জনসভায় চোঙা যন্ত্র লাগানো ও মেরামতির কাজই ছিল সেই স্বল্পভাষী বাঙালি যুবকের স্বরাজসাধনা। যুবকটির নাম গোপালচন্দ্র সেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র সেনের বেশির ভাগ জীবনটাই সাদামাটা, বোমা-বন্দুক-পিস্তলে রোমাঞ্চকর নয়। ১৯১১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার বালিয়াগ্রামে জন্ম, তবে গোড়ার পড়াশোনা সব রংপুরে। বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন ওই জেলার কৈলাসরঞ্জন হাই ইংলিশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। স্বদেশি ভাবাপন্ন, মানুষ গড়ার কারিগর বলে তাঁর সুনাম ছিল। ওই জেলার শালবন পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব শেষ করে কৈলাসরঞ্জন থেকে ১৯২৭ সালে গোপাল সেন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা, আর কারমাইকেল কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে আইএসসি পাশ করেন। ভাল ছাত্র, কিন্তু কোনও পরীক্ষাতে সাড়া জাগানো ফল তিনি করেননি। বরাবরের শখ ছিল নিজের হাতে যন্ত্র তৈরি করার দিকে। ছেলেবেলায় সূর্যঘড়ি ও বাইসাইকেলের চেন দিয়ে দেয়ালঘড়ি বানিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে রংপুর কংগ্রেস কনফারেন্সের প্রদর্শনীতে নিজের হাতে তৈরি উন্নত ধরনের মণিপুরি তাঁতে নিজে গালিচা বুনে অনেককেই তিনি তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। মামা গাঁধী-পরিকর সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সেই সুবাদেই গোপালচন্দ্র জাতীয় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৯-এ যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজিতে যোগদান, ১৯৩৩-এ স্নাতক। কলেজের ছাত্রাবস্থাতে মেদিনীপুরের গড়বেতায় লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে সত্যাগ্রহী হিসেবে তিনি জেলে যান, ছাড়াও পান। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ষে বাবা প্রয়াত হন। সংসার টানার দায় তাঁর ঘাড়ে পড়ে। গাঁধীর জনসভায় মেকানিকের দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে হাওড়ার কারখানায় বছর দুয়েক হাতে-কলমে কাজ করে সংসার প্রতিপালন করতেন। পারিবারিক ঐতিহ্য ও পরিপার্শ্বের প্রভাবে স্বদেশি কাজকে তিনি স্বভাবরুচি বলে মনে করতেন, বিশেষ করে বলার কোনও তাগিদ তিনি অনুভব করেননি।

গাঁধী সাহচর্যের আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিয়ে রাধারমণ মিত্র বা নির্মলকুমার বসু স্মৃতিকথা লিখেছেন, গোপালচন্দ্র সে রকম কিছু লেখেননি। গাঁধী পরিকরদের রকমফেরের শেষ ছিল না, সবাই তো কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতি করতেন না, গাঁধী নিজেও করতে উৎসাহ দিতেন না। একপক্ষে ঠক্করবাবা আদিবাসী ও দলিতদের মধ্যে পড়ে থাকতেন। অন্য পক্ষে ন্যায়শাস্ত্রের ধুরন্ধর ছাত্র হয়েও বিজয়কুমার ভট্টাচার্য বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য বর্ধমানের কলা-নবগ্রাম সংস্থা তৈরি করেন, আমৃত্যু সেই কাজেই ছিলেন। বৃহত্তর ক্ষেত্রে নির্মলকুমার বসুর মতো বুদ্ধিজীবী প্রশাসনিক উন্নয়ন প্রকল্পে নৃতত্ত্ববিদ্যার সদর্থক ভূমিকা বিচারে আকুল হন; বিপরীতে কুমারাপ্পার মতো চিন্তাবিদ যোজনা পর্ষদকে পরিহার করে বিকেন্দ্রীয় গ্রামীণ গণউদ্যোগকে উন্নয়নের দিশারি বলে ঠাহর করেন। ‘ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ’। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের জনজীবনের প্রকর্ষ ও উন্নয়নের মানচিত্রের সব ক্ষেত্র কেবলমাত্র নেহরু-পটেল, ভাবা-মহলানবীশ বা গোলওয়ালকর-উপাধ্যায়দের মতো রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রমুখদের মেধার ফসলেই ভরপুর ছিল না। স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্বের প্রথম দুই দশক ধরে উপযুক্ত নামজাদা ব্যক্তিদের ভাবনার বৃত্তের বাইরেও নানা অঞ্চলে অল্পজ্ঞাত ও প্রায় অজ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন মানুষ স্বকীয় জীবনচর্চা ও চর্যায় নিজেদের মতো করে স্বরাজসাধনা করছিলেন। সেই সব স্বরাজচিন্তার ছোট-মাঝারি স্বর ও কর্মকাণ্ডের সংহত ইতিবৃত্ত আজও প্রায় অলিখিত। নানা সম্ভাবনা ও ব্যর্থতার কাহিনিকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে না দিলে একবিংশ শতকে আধুনিকতার দু’ধারওয়ালা জোরালো ভারতব্যাপী বৃত্তান্ত কী ভাবেই বা তৈরি হবে?

আরও পড়ুন:বেঁচে থেকে বুঝিয়ে গিয়েছেন, জীবন মানে কী

স্বরাজ সাধনার অনেকান্ত সরণিতে গোপালচন্দ্র সেন ভেবেছিলেন যে দেশ গড়ার কাজে দক্ষ কারিগর ও যন্ত্রবিদের প্রয়োজন আছে। শুধু যন্ত্রবিদ্যাকে পরিবেশ ও জনজীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, তবেই ভারতের যথাযোগ্য পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ভারতেই তৈরি হবে। হাওড়ার কারখানায় হাতেনাতে কাজ শিখে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ১৯৩৫ সালে যন্ত্র কারিগরির প্রশিক্ষক হিসেবে তিনি কাজে যোগ দেন, ১৯৪২-এ লেকচারার হন। ’৪৬-এ বৃত্তি নিয়ে আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুনামের সঙ্গে এমএস ডিগ্রি লাভ করে নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে আসেন।

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে গোপালচন্দ্র প্রায় দেড় বছর কাজ করেছেন অধ্যাপক বোস্টনের সঙ্গে। বোস্টনকে অনেকেই আমেরিকার ‘প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’-এর পুরোধা মনে করেন, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি তখন গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা ‘জেনারেল মোটরস’-এর অন্যতম উপদেষ্টা।

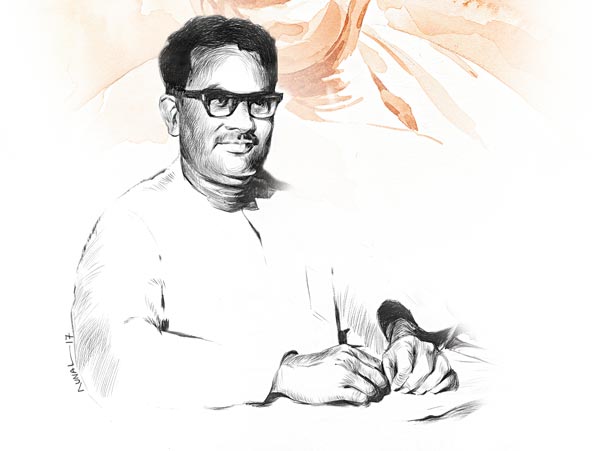

স্মরণ: ১৯৭১। গোপালচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে দক্ষিণ কলকাতায় শোক মিছিল

প্রোফেসর বোস্টন ক্লাসে এক দিন বিশেষ একটি মডেল বোঝাচ্ছিলেন। গোপালচন্দ্র অনেক ক্ষণ উসখুস করছিলেন, পর দিন সকালে উঠেই শিক্ষকের কাছে। ছাত্রের মনে হয়েছে, অধ্যাপকের গাণিতিক মডেলটি ভুল, অন্য ভাবে করা যায়। বোস্টন মেনে নিলেন সে কথা। ভারতীয় ছাত্রটির মেধায় তিনি তখন চমৎকৃত। মার্কিন গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থাকে জানালেন, তাঁরা যেন অচিরে এই ভারতীয় তরুণের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে কাজে লাগান। জেনারেল মোটরস উপদেষ্টার কথা মেনে নিল।

কিন্তু গোপালচন্দ্রের মাথায় তখন ঘুরছে স্ব-দেশ বলে এক ভৌগোলিক পরিসরের সাবেকি ধারণা। অধীত বিদ্যা স্বদেশি ছাত্রদের শেখাতে হবে, ওই শেখানোর গোষ্পদেই বিশ্বদর্শনও শেখা হবে। পরের ক্রমগুলো গতানুগতিক, কোনও ডবল প্রমোশনের গল্প নেই। বছরগুলি গড়ানোর সঙ্গে নতুন গড়ে ওঠা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক, প্রধান, ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ ও ডিন অব ফ্যাকাল্টি হন। নানা প্রশাসনিক পদের মধ্যে তিনি দু’টি সাধনা সম্পূর্ণ করেন। প্রথম, ভারতে যন্ত্রশিল্প উৎপাদন শৈলী (production engineering) শিক্ষণের পূর্ণ পাঠ্যক্রম তৈরি করার অন্যতম পথিকৃৎ গোপাল সেন। সার্বিক রূপে যন্ত্রের নির্মাণপদ্ধতি ও ধাতুচ্ছেদক প্রক্রিয়া শেখানোর জন্য পাঠ্যপুস্তকও তাঁর লেখা। পরবর্তী কালে সহকর্মী অমিতাভ ভট্টাচার্য শোধিত সেই পুস্তকটি (Principles of Machine Tools) আজও পড়ানো হয়। দ্বিতীয়, ১৯৪৬ সালে খিদিরপুর ডক থেকে ‘ব্লু আর্থ’ বলে একটি যন্ত্রাগার যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আনা হয়, সেটাই পরবর্তী সময়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের যান্ত্রিক কর্মশালায় রূপান্তরিত হয়। কালী মিত্র নামে এক সহকারী কারিগরের সাহায্যে গোপাল সেন সব রকমের হাতজলদি ব্যবহারের জন্য কর্মশালার প্রত্যেকটি যন্ত্রকে যথাযথ কার্যক্ষম করে রাখতেন, নিজের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেকটি ছাত্রকে ব্যবহারগুলো শেখাতেন, যে কোনও যন্ত্রের বেগড়বাইটুকু দুরুস্ত করতে তিনি ও তাঁর সহযোগী দড় ছিলেন। তত্ত্বের ক্লাস তিনি সকালে নিতেন, বাকি সময়টুকু প্রযুক্তি ও প্রকৌশলের দেখভাল করতেই কাটত।

নির্মলকুমার বসু ও গোপালচন্দ্র সেন সমসাময়িক ছিলেন, আলাপ ছিল কি না জানি না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের চর্চায় নির্মল বসু মাঝে মাঝেই এক সহজ জ্ঞানী কর্মকার বা নিরক্ষর স্থপতির কথা লিখেছেন, প্রায়োগিক অভিজ্ঞতার সৌকর্যে তাঁরা অনেক সমস্যার গ্রন্থি মোচন করতেন। নিজের বিদ্যাসাধনার পথে কিছুটা দেখা, কিছুটা ভাবার উপরে ভিত্তি করে আর এক সহজজ্ঞানী কারিগরকে নিয়ে ‘কালীনাথ দ্য গ্রেট’ বলে একটি স্মৃতিনিবন্ধ গোপালচন্দ্র লেখেন। যে কোনও কাঠের আসবাবের মেরামতি কালীনাথ করতে পারে, আবার শত অসুবিধার মধ্যেও গ্রামের সমাজসেবায়ও সে স্বেচ্ছাব্রতী। আদর্শায়িত কারিগরদের প্রায়োগিক জ্ঞান ও সেবাবৃত্তি যৌথ ভাবে স্বরাজবোধে যেন জীবনকে উদ্ভাসিত করে, সেই বোধেই প্রযুক্তির স্বদেশি স্বীকরণের সম্ভাবনা থাকে। দৃষ্টিভঙ্গিটি তর্কাতীত নয়, গোপাল সেনের রচনাটিতে তত্ত্বটি পূর্ণ আকারও পায়নি, তবে নিহিত ভাবনাটি দরকারি চিন্তা উসকে দেয়।

আরও পড়ুন:স্ত্রীর শ্রাদ্ধেও বাড়ি যাননি তিনি

প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাব্রতী গোপালচন্দ্র সেনের অবসর নেওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে, মাঝে তাঁর দু’বার হার্ট অ্যাটাকও হয়। সময় বলবান, ’৭০-এর দশকের শুরুতে রাজনৈতিক ফতোয়া দেওয়া হয়— বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হোক, পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা বাতিল হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক সন্ত্রস্ত, তবে গোপালচন্দ্র সেন অকুতোভয় ও নারাজ। তাঁর বিবেচনায় পরীক্ষা স্বেচ্ছায় না দেওয়ার স্বাধীনতা সব ছাত্রের আছে, তবে দায়িত্ববান শিক্ষক হিসাবে ইচ্ছুক ছাত্রদের পরীক্ষা নিতে তিনি বাধ্য। ১ অগস্ট কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্বল্পকালীন মেয়াদে উপাচার্য নিযুক্ত করে তাঁর কাঁধেই ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা নেওয়ার ভার ন্যস্ত করল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কোনও রকম পুলিশি বন্দোবস্ত দূরস্থান।

অস্থায়ী উপাচার্য কোনও ভাতা নিতেন না, গাড়ি ব্যবহার করতেন না, এমনকী উপাচার্যের চেয়ারেও বসতেন না। বসতেন পাশের একটি চেয়ারে। তারই মধ্যে রণজয় কার্লেকার, বিমল চন্দ্রদের মতো তরুণ অধ্যাপকদের সহায়তায় উপাচার্য নির্বিঘ্নে পরীক্ষা নিলেন, যথাসময়ে ফলও ঘোষিত হল। ইতিমধ্যে পুজোর ছুটি পড়ে গিয়েছে, ছাত্ররা পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট নেবে কী ভাবে? সমস্যার সমাধান করলেন উপাচার্য নিজে। ঘোষণা করা হল, ছুটিতে ছাত্ররা উপাচার্যের বাড়িতে এসে পরীক্ষা পাশের প্রভিশনাল সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে পারে। সেই ছুটিতে সকাল-বিকেল তাঁর বাড়িতে ছাত্রদের ভিড়, উপাচার্য নিজের হাতে বিলি করছেন সার্টিফিকেট।

প্রাণনাশের হুমকি এল, গোপালচন্দ্র সেন নির্বিকার। কোনও রকম নিরাপত্তারক্ষীর প্রয়োজন নেই, গাঁধী কি প্রহরী নিয়ে চলাফেরা করতেন?

২০ নভেম্বর ১৯৭০। বেলেঘাটা সিআইটি আবাসন থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র অশোক বসু সহ চার জনকে পুলিশ রাতে তুলে নিয়ে আবাসনের দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। পর দিন এলাকার বাসিন্দারা প্রতিবাদ মিছিল করেন, সেই সঙ্গে গোপালচন্দ্র সেনই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম উপাচার্য যিনি ধিক্কার-বিবৃতি দেন, কোনও অছিলাতেই ছাত্র-যুবকদের পুলিশি হত্যা সমর্থনীয় নয়, বরং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রাখার বিষয়ে তিনি বরাবরই আপসহীন।

৩০ ডিসেম্বর ১৯৭০, তাঁর কাজের মেয়াদের শেষ দিন। অফিসের শেষ ফাইলে সই করে সন্ধে সাড়ে ছ’টায় উপাচার্য বাড়ি ফিরছেন। এ দিনও হেঁটে চলেছেন, একটু আগে রেজিস্ট্রার এসে তাঁকে গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। উপাচার্য সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেই প্রস্তাব। লাইব্রেরির পাশে, পুকুরপাড় দিয়ে রোজকার মতো হেঁটে এ দিনও তিনি বাড়ি ফিরতে চান।

সেই ফেরা আর হয়নি। আততায়ীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, পুকুরপাড়েই তাঁকে হত্যা করল। দুই পক্ষে কোনও কথোপকথন হয়েছিল কি না কেউ জানে না। রাজনৈতিক হিংসার আক্রমণে আদর্শনিষ্ঠা কখন কী ভাবে আদর্শমূঢ়তায় পরিণত হয়, সেই ইতিহাসরচনা আজও অপেক্ষিত।

১৯৭১-এর ৫ অগস্ট, সত্তর দশকের আর একটি তারিখ। দক্ষিণ কলকাতাতেই ভোররাতে সরকারি জল্লাদবাহিনীর হাতে এক জন সাংবাদিক, কবি ও রাজনৈতিক নেতা চিরতরে নিরুদ্দেশ হন। স্বভাবে আর রাজনৈতিক মতে গোপালচন্দ্র সেন ও সরোজকুমার দত্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর লোক। দুই জনের উদ্দেশে নিবেদিত শ্রদ্ধালেখেই ‘শহিদ’ বিশেষণটি উল্লিখিত হয়। ‘শহিদ’ কথাটি ভারী, নানা অনুষঙ্গে জড়িত। কথাটি এসেছে আরবি ‘শহাদা’ থেকে, ‘শহাদা’-র অর্থ সাক্ষ্য। আজানের ডাক শুরু হয় শব্দটি দিয়ে, লা-শরিক আল্লা ও রসুল্লা মহম্মদ-এর পক্ষে মোমিনদের ইমান জানাবার আহ্বান। সেই অনুষাঙ্গ ব্যক্তির শাহাদত প্রাপ্তি তো কোনও না কোনও গভীর জীবন প্রত্যয়ের পক্ষে সাক্ষ্য ঘোষণা, শহিদের জীবনই তো সেই প্রত্যয়ের প্রকাশ। প্রতি ভোরেই আজানের শাহাদতি মঙ্গলবার্তায় যেন সেই জীবন্ত প্রত্যয়গুলি কানে ভেসে আসে... ‘আ শহাদান্না...’