১৯২৩ সালের অগস্ট মাস শেষ হতে চলেছে। বন্ধুর সঙ্গে শেষ দেখা করতে এলেন রবীন্দ্রনাথ। গড়পারের বাড়িতে মৃত্যুশয্যায় তাঁর সেই ‘পরম স্নেহভাজন যুবক বন্ধু’। কবি সবিস্ময়ে দেখলেন, মৃত্যু যাঁর শিয়রে, সেই বছর ছত্রিশ বয়সের যুবকের চোখেমুখে এতটুকুও দুঃখ শোকের ছাপ নেই। দীর্ঘ রোগভোগে জীবনের কিনারায় পৌঁছে গেলেও মৃত্যুভয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। বরং জীবনের শেষ সময়টুকু কাজে লাগাতেই ব্যস্ত সেই সাহিত্যিক বন্ধু, হৃদয়ের সঞ্জীবনী সুধাপাত্র থেকে পাঠকদের আরও কিছু দান করে যেতে চান তিনি। বন্ধুর পাশে বসে তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন স্বরচিত মৃত্যুঞ্জয়ী গান, ‘আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।’ সে দিন কবির অসমবয়সি বন্ধু সুকুমার দু’বার শুনতে চেয়েছিলেন আর একটি গান, ‘দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে।’ কবির মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মতো অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখি নি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।”

মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সুকুমার রায়ের প্রশান্ত ভঙ্গিটি দেখে রবীন্দ্রনাথ চমৎকৃত হয়েছিলেন, কিন্তু সুকুমার তো অনেক কম বয়সেই মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দর্শন সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৯১২ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে যান, সুকুমার তখন মুদ্রণ বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য সেখানে ছিলেন। সে সময় এক সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনার উপর বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেন তিনি। জীবনের প্রতি প্রেমে যেমন রবীন্দ্রনাথ উদ্বেল হয়েছেন, তেমনই শ্যামসমান মরণকেও প্রশান্ত চিত্তে আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন তিনি, রবি দর্শনের এই বিশেষ দিকটিও সে দিন সুকুমারের বক্তৃতায় উঠে এসেছিল। তাঁর স্মরণে এসেছিল ‘গীতাঞ্জলি’-র চরণগুলি:

ভরা আমার পরাণখানি

সম্মুখে তার দিব আনি…

মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

… … …

যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন

এতদিনের সব আয়োজন

চরম দিনে সাজিয়ে দেব—

সে দিনের সে সভায় সুকুমার নিজস্ব ইংরেজি অনুবাদে এই লাইনগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর লেখা তাঁর প্রবন্ধটি ছেপে বেরিয়েছিল ‘কোয়েস্ট’ পত্রিকায়। সুকুমার ছিলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখে বিদেশিদের কাছে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন।

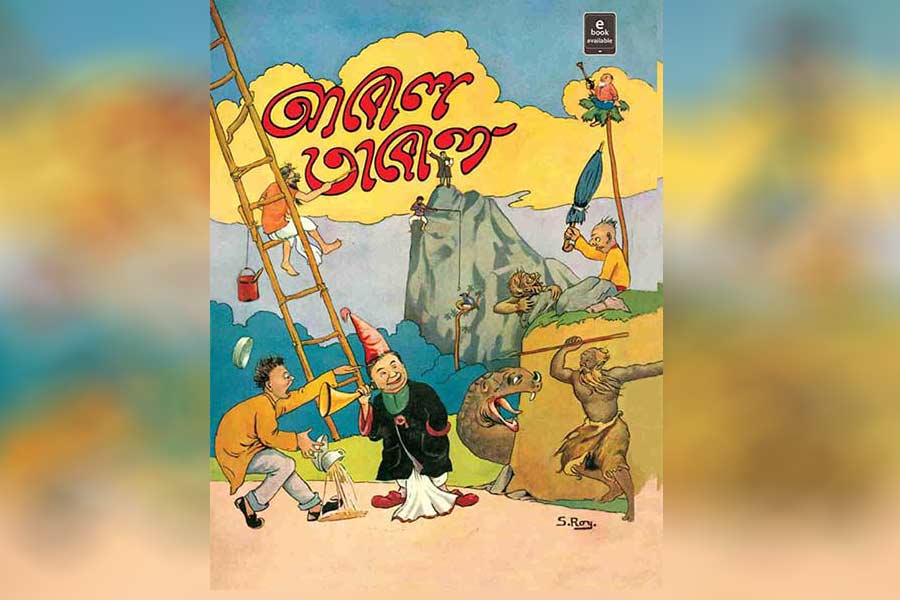

রবীন্দ্রনাথের গাওয়া গানে যখন মৃত্যুর শান্তিময় রূপটি খুঁজে নিচ্ছেন বছর ছত্রিশের কবি, তখনও অচঞ্চল নিষ্ঠায় তিনি কাজ করে চলেছেন তাঁর একটি বই প্রকাশের জন্য। বইটি ছোটদের জন্য লেখা তাঁর মজাদার ছড়ার সঙ্কলন, ‘আবোল তাবোল’। মাত্র সপ্তাহ দুই পরে ১০ সেপ্টেম্বর ‘আবোল তাবোল’-এর কবি চলে গেলেন এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে, আর তাঁর সেই বই বেরোল ১৯ সেপ্টেম্বর। সে বইয়ের শেষ ছড়া সুকুমার লিখেছিলেন মৃত্যুর দোরগোড়ায় বসে, তাতেও রেখেছিলেন অনেকখানি মজা। লিখেছিলেন, ‘আজকে আমার মনের মাঝে/ ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে— /রাম খটাখট ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ/ কথায় কাটে কথার প্যাঁচ।’ মজার ছলেই দস্যিছেলে জানিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বিদায়ের কথা, ‘ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর/ গানের পালা সাঙ্গ মোর।’ ১৯২১-এ কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে যে বছর দুয়েক তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, সেই সময়টা জুড়েও তাঁর সরস কলম ছিল সচল। সুকুমার-পুত্র সত্যজিৎ লিখেছিলেন, “জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়ে এমন রসিকতা আর কোনও রসস্রষ্টার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই।”

মৃত্যু যখন তাঁর শিয়রে, তখনও প্রসন্নচিত্ত থাকার ক্ষমতা সুকুমার অনেকটা পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রেও। বাহান্ন বছর বয়সে কবির পিতা উপেন্দ্রকিশোরও মৃত্যুকে গ্রহণ করেছিলেন আনন্দের সঙ্গে। সুকুমার নিজেই লিখেছেন তাঁর কথা, তাঁর ‘দুরন্ত রোগ-নির্যাতনের মধ্যে আপনার চিত্তের স্থৈর্যকে’ রক্ষা করার কথা। সুকুমার লিখেছেন, “মৃত্যুর প্রায় ছয় সপ্তাহ পূর্বে রোগ যখন সহসা নূতন মূর্তি ধারণ করিয়া দেহকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তিনি চিকিৎসকদিগের শত আশ্বাস সত্ত্বেও তাহার মধ্যে কালের আহ্বান শুনিয়া অটল বিশ্বাসে, প্রশান্ত চিত্তে, পরম আনন্দে লোকান্তরপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মৃত্যুর বিভীষিকা কি অপরূপ আনন্দময় মূর্তিতে তাঁহার নিকট দেখা দিয়াছিল।” উপেন্দ্রকিশোরের মুখের ভাষা উদ্ধৃত করেছেন পুত্র, “তোমরা আমার রোগক্লিষ্ট দেহকে দেখিতেছ; আমার অন্তরে কি আরাম, কি শান্তি, তাহা যদি দেখিতে, তোমাদের আর দুঃখ থাকিত না। আমার জন্য তোমরা শোক করিও না— আমি আনন্দে আছি, আনন্দেই থাকিব।”

একটা বিষয় খেয়াল করা যেতে পারে, উপেন্দ্রকিশোরের ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’-এর সরস কাহিনিটি ‘সন্দেশ’ পত্রিকার ছ’টি সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৫ সালে, তাঁর মৃত্যুর কিছু দিন আগে। আর সে গল্পের অলঙ্করণ নিজের হাতেই করেছিলেন গল্পকার। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না, আনন্দের এক অবিরল ধারা কী ভাবে তাঁর মনে তখনও প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। ছোটরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে, এমন রচনায় মন দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। তাঁর সম্পর্কে সুকুমার লিখেছেন, “শিশুর শিশুত্বের মধ্যে তিনি অমৃতের স্বাদ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার আনন্দযজ্ঞে আপনাকে এমন যথার্থভাবে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।”

সুকুমারের আশৈশব আনন্দের সাধনাও ছিল উপেন্দ্রকিশোরের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার। জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতে যেখানে যেটুকু সম্ভব, আনন্দরস সংগ্রহ করে নেওয়ার স্বভাবটি সুকুমার পেয়েছিলেন পিতার কাছ থেকেই। যেমন পেয়েছিলেন ছোটদের আনন্দ দেওয়ার জন্য সাহিত্য রচনার অলৌকিক ক্ষমতাও। আনন্দের দুনিয়ায় মেতে থাকা দামাল কিশোর সুকুমারের ছবি আমরা তো দেখতে পাই তাঁর বোন পুণ্যলতার লেখায়। বিরসবদন থাকার কোন সুযোগ ছিল না সে দুনিয়ায়। সঙ্গীসাথীদের তাড়া করা হোক বা কবিতায় গল্প লেখা হোক, সবেতেই আসর জমিয়ে রাখায় জুড়ি মেলা ভার ছিল সুকুমারের। কারও উপর রাগ হলেও শোধ নেওয়ার জন্য ‘রাগ বানাই’ খেলা চলত। সে খেলায় কারও উপর রাগ হলেও মুখ গোমড়া করে না থেকে তার সম্পর্কে যা-তা আজগুবি গল্প বানানোর খেলা চলত, তার মধ্যে বিদ্বেষের লেশমাত্র থাকত না। মজার মজার কথায় হাসির স্রোতে রাগ কোথায় ভেসে যেত, কেউ বুঝে উঠতে পারত না।

‘ননসেন্স ক্লাব’-এর মতো আনন্দের আখড়া গড়ে আর ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’ পত্রিকায় হরেক রকম হাসির লেখায় হাত পাকাতে পাকাতে বড় হয়ে ওঠা সুকুমার সারা জীবনই যেন আওড়ে গিয়েছিলেন: ‘হাসছি কেন কেউ জানে না, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই’। মনে আনন্দের অফুরান জোগান ছিল বলেই তো লিখে ফেলেছিলেন, ‘উঠছে হাসি ভসভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।’ সমাজের যত গম্ভীর গোমড়ামুখোদের ‘রামগরুড়ের ছানা’ বলে উপহাস করতে পেরেছিলেন।

আহ্লাদী মেজাজের সুকুমার অকাতরে আনন্দরস বিলিয়ে গিয়েছেন তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মে। অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ শক্তি আর উদ্ভট কল্পনা ছিল সুকুমারের, আর সে সব তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন প্রকৃতি ও সমাজ-সংসারের দৈনন্দিন অসঙ্গতি থেকে আনন্দ খুঁজে নেওয়ার কাজে। তাঁর সময়ের সমাজের যত ক্ষত, সে সব তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি, অদ্ভুত মনের মাধুরী মিশে সে সব অপ্রীতিকর বিষয় শেষে অনাবিল হাসির ঝর্নাধারা হয়ে বেরিয়ে এসেছে তাঁর লেখনী বেয়ে! ‘সৎপাত্র’-এর মতো ছড়ায় তাঁর শাণিত ব্যঙ্গই যোগান দেয় অফুরান হাস্যরসের। কারও বংশগৌরব থাকলেই তাকে সে কালে সৎপাত্র বলে বিবেচনা করা হত, যতই সে ম্যাট্রিকে উনিশটি বার ঘায়েল হোক। পাত্রের স্বাস্থ্য বা আর্থিক অবস্থা, কোনও কিছুই ধর্তব্য ছিল না সে সমাজে।

ভাগ্যগণনা বা পঞ্জিকায় বিশ্বাস, আদ্যিকালের এ সব সংস্কারের মধ্যে দারুণ কৌতুকের রসদ খুঁজে পেয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বড় হয়ে ওঠা সুকুমার। কী অদ্ভুত কৌতুকের আবরণে ঢাকা পড়ে যায় অন্ধবিশ্বাসের প্রতি তাঁর যত শ্লেষ। তাঁর নানা ধরনের সাহিত্যকর্মে বিচিত্র সব চরিত্র ও তাদের কাজকর্ম কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের গোড়া ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়। ‘হযবরল’-র কাক্কেশ্বর কুচকুচের ‘বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হিসাবী ও বেহিসাবী, খুচরা ও পাইকারি সকল প্রকার গণনা’র কথা কি ভোলা যায়! গনতকারের কাছে নিজের হস্তগণনা করিয়ে মনের শান্তি হারিয়ে ফেলা নন্দ গোঁসাইয়ের কথাই বা আমরা ভুলি কী করে! ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ নাটকে মহাকাব্যের উপরও কৌতুকের নির্মল আলো ফেলেছেন কৌতুকপ্রিয় সুকুমার।

সুকুমার ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন দুই বিষয়ে অনার্স-সহ স্নাতক হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের সাধারণ মানুষকে হেয় করার মানসিকতা তাঁর কৌতুকবোধকে উদ্দীপ্ত করেছিল। তাই ‘জীবনের হিসাব’ ছড়াটিতে তাঁর তীব্র শ্লেষে বিদ্ধ হন বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই। ‘গোঁফচুরি’-র মতো ছড়ায় হাসির খোরাক হয়েছেন হেড আপিসের বড়বাবু, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যাঁকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে তুলেছে। আবার, গুণ না থাকলেও নিজেকে জাহির করার প্রবণতা সব যুগে সব মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। দেখনদারি করতে গিয়ে ভীষ্মলোচন শর্মারা তাঁদের চার দিকে সবার বিরক্তি আর আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠেন। তাঁদের উদ্ভট কাণ্ডকারখানা থেকে সুকুমার অসাধারণ কৌতুকরস সংগ্রহ করেছেন।

ঔপনিবেশিক যুগে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা খাপছাড়া সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বেখাপ্পা এই জোড়াতালির ব্যাপারটা ‘খিচুড়ি’র মতো ছড়ার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। এ সব ছড়ায় সাহেব হয়ে ওঠা ভারতীয় বাবুদের প্রতি হয়তো ব্যঙ্গ ছুড়ে দিয়েছেন ছড়াকার। আবার ব্রিটিশদের দমনপীড়নমূলক আইনের মধ্যেও যে হাসির উপলক্ষ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি, তা দেখা যায় ‘একুশে আইন’ বা ‘কুমড়োপটাশ’ ছড়ায়।

সুকুমার হুজুগে মাতার লোক ছিলেন না। তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা ছিল লক্ষণীয়। সে কালে ‘স্বদেশি স্বদেশি’ বলে যাঁরা অতিরিক্ত মাতামাতি করতেন, তাঁদের কাজকর্ম কথাবার্তা থেকে তিনি যে বেশ হাসির খোরাক পেয়েছিলেন, তা বোঝা যায় তাঁর ‘ছায়াবাজি’ ছড়াটি পড়লে। ছায়া থেকে তৈরি দিশি ওষুধ যার দাম ‘চোদ্দ আনা শিশি’, এমন ওষুধের কল্পনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ নাটকেও স্বদেশি বাতিকের প্রতি কৌতুকভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন সুকুমার। যখন বিশল্যকরণী আর মৃতসঞ্জীবনী প্রয়োগে লক্ষ্মণ মুহূর্তে চেতনা লাভ করে, তখন সবাই বলে ওঠে, ‘বা, বা! কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! কি সাফাই ওষুধ রে!’ হনুমান তার উত্তরে বলে, ‘হাজার হোক— স্বদেশী ওষুধ ত!’ সকলে সমস্বরে বলে ওঠে, ‘তাই বল! স্বদেশী ওষুধ না হলে কি এমন হয়?’ ভাই সুবিনয়ের স্বদেশির বাতিক ছিল। নানা জায়গা থেকে তিনি বেশি দামে দেশি জিনিস কিনে আনতেন। দাদা সুকুমার তাই নিয়ে গান বেঁধেছিলেন, ‘আমরা দিশি পাগলার দল,/ দেশের জন্য ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল!/ (যদিও) দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশি,/ (তা হক না) তাতে দেশেরই মঙ্গল।’

সুকুমারের সৃষ্টিশীলতার গভীরে ছিল শিশুসুলভ সারল্য আর আনন্দের অনুভূতি। শিশুসুলভ সারল্য যে মনের কল্পনা ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে সৃষ্টির ব্যাকুল আনন্দের ঝর্নাধারাটিকে বাঁচিয়ে রাখে, সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন সুকুমার। পিতার সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধের শেষে জীবনভর আনন্দের কারবারি সুকুমার উদ্ধৃত করেছিলেন উপনিষদের এই শ্লোকটি, ‘আনন্দাদ্ব্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি’।

রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই শ্লোকটিই উদ্ধৃত করেছিলেন মহারানি ভিক্টোরিয়ার প্রয়াণে লেখা তাঁর এক প্রবন্ধে। যেখানে তিনি এ স্তোত্রের ভাষ্য দিয়েছেন এ ভাবে, “তিনি পরমানন্দ— সেই আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে, সেই আনন্দের দ্বারাই জীবিত রহিতেছে এবং ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সচেতন-অচেতন যাহা-কিছু অহরহ তাঁহার প্রতি গমন করিতেছে এবং তাঁহার মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে।” রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন জোড়াসাঁকোতে সে বারের মাঘোৎসবে। কয়েক দিন পরে তা প্রকাশিতও হয়েছিল ‘ভারতী’ পত্রিকায়। সুকুমারের মনে গেঁথে গিয়েছিল কবিগুরুর উদ্ধৃত করা সে ভাষ্য-সহ শ্লোকটি। পিতার সদাজাগ্রত আনন্দময় চেতনার কথা বলতে গিয়ে সেই মূল্যবান শ্লোকটিই স্মরণ করেছেন তিনি। রোগশয্যায় লেখা অতীতের ছবি কবিতায় ব্রাহ্ম সমাজের ইতিকথা তুলে ধরেছিলেন রোগের কাছে হার না মানা সুকুমার। সে কবিতায় আনন্দময় ব্রহ্মকে প্রণাম জানিয়ে উপনিষদের সেই কথাগুলিই নতুন ভাবে লিখেছিলেন তিনি,

আনন্দেতে জীব জনম লভে

আনন্দে জীবিত রয়েছে সবে;

আনন্দে বিরাম লভিয়া প্রাণ

আনন্দের মাঝে করে প্রয়াণ।

এই কবিতায় বিশ্বাত্মার মাঝে মগ্ন হয়ে সন্দেহ, ভয়, শোক, তাপ, মোহ, মৃত্যু-চিন্তা সব কিছু থেকে মুক্তি লাভের পথ বাতলেছেন শান্ত সমাহিত কবি। সেই পরমানন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই এত অবলীলায় দেশকাল, সমাজ ও জীবনের হাজার অসঙ্গতি দেখেও সুকুমার সব সময় হেসেছেন, উপহারও দিয়েছেন অনাবিল হাসি। সুখেদুঃখে থেকেছেন আনন্দময়, জীবনের শেষ বেলায়ও সমস্ত দুঃখকে, ক্ষতিকে, মৃত্যুকে তুচ্ছ বোধ করেছেন।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)