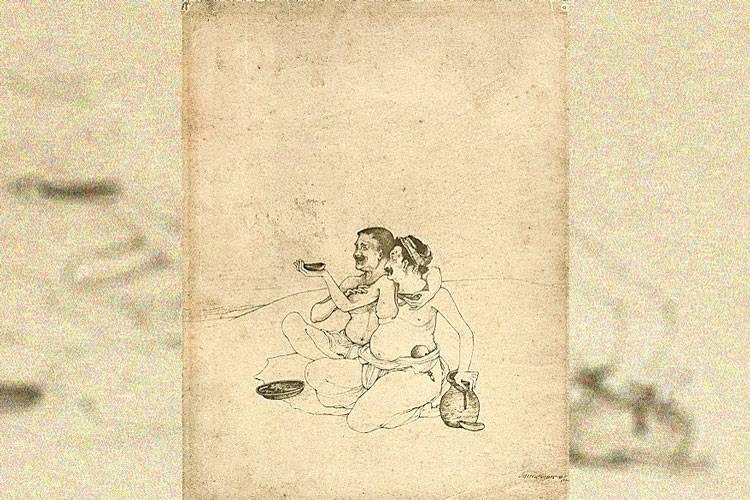

এরপর থেকে শুরু হল বাগবাজারে নিবেদিতার কাছে নন্দলাল বসুর নিয়মিত যাতায়াত। সঙ্গী কখনও সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার তো কখনও বা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এক দিন নন্দলাল তাঁর ‘জগাই-মাধাই’ ছবিখানা দেখালেন তাঁকে। খুব খুশি হলেন দেখে। জানতে চাইলেন, ‘ওদের মুখচ্ছবি কোথায় পেলেন?’ নন্দলাল জবাব দিয়েছিলেন, গিরিশবাবুর, মানে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মুখ দেখে এঁকেছেন। এ কথায় হেসে ফেলেছিলেন নিবেদিতা। খানিক চুপ করে থেকে বলেছিলেন, ‘ছবি সব সময় ধ্যান করে আঁকবে। এই তো আমাদের ভারতীয় ছবি আঁকার রীতি।’ ছবিটিতে জগাইয়ের কোমরে একখানা থেলো হুঁকো গোঁজা দেখে নিবেদিতা মন্তব্য করেছিলেন, ‘জগাইয়ের আমলে তামাক খাওয়ার চল ছিল না। ছবি আঁকার সময়, বিষয়ের সমসাময়িক আচার-ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।’ নন্দলাল বসুর জীবন ছবি দিয়ে ঘেরা। জীবনভর একের পর এক ছবি এঁকেছেন। আর লোকে ধন্য ধন্য করেছে। শিল্প-রসজ্ঞ নিবেদিতা প্রথম দেখাতেই বুঝেছিলেন, এ ছেলে ভবিষ্যতে শিল্পের পথে অনেক দূরকে নিকট করবে। আর সে লক্ষ্যে তাঁকে পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলেন আজন্ম শিল্পরসিক এই বিবেক-শিষ্যা।

বিশ শতকের সূচনায় বাংলার শিল্প-চেতনায় যে প্রতিশ্রুতি প্রস্ফুটিত হচ্ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসুর হাত ধরে অনতিকালের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা ভূ-ভারতে। পাশ্চাত্য শিল্প-আঙ্গিকের সঙ্গে দূরত্ব গড়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এই নব্য শিল্পরীতি জাতীয় জাগরণে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। যার কাণ্ডারি ছিলেন নন্দলাল বসু। নন্দলালের শিল্প অমরত্বের ঘোষণা সম্ভবত নিবেদিতার কণ্ঠেই প্রথম ভাষা পেয়েছিল। সমকালীন অন্য শিল্পীর চেয়ে নন্দলালের ছবিরই সবথেকে বেশি সমালোচনা করেছিলেন নিবেদিতা। তারই আগ্রহে নন্দলাল, অসিত হালদার-রা অজন্তায় হেরিংহামের সহকারী হিসেবে ভিত্তিচিত্রের প্রতিলিপি এঁকেছিলেন। অজন্তায় যাওয়ার ব্যাপারে নন্দলাল দ্বিধায় ছিলেন। নিবেদিতাই তাঁকে বোঝান যে, অজন্তার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে শিল্পী হিসেবে উন্নত হওয়ার কাজে লাগবে। শুধু তাই নয়, অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে টিকিট ইত্যাদির ব্যবস্থা করে তাঁদের অজন্তায় পাঠিয়েও দেন। অজন্তার অভিজ্ঞান পরবর্তীকালে নন্দলালদের শিল্প দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। দেশীয় শিল্পকে বোঝার তৃতীয় নয়ন যেন খুলে গিয়েছিল।

হ্যাভেল সাহেবের পরে প্রিন্সিপাল হয়ে এলেন পার্শি ব্রাউন। নিয়মনিষ্ঠ প্রশাসক ব্রাউনের সঙ্গে স্বাধীনচেতা অবনীন্দ্রনাথের জমলো না। আর্ট স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। শিষ্যরাও গুরুকে অনুসরণ করলেন। নন্দলাল, অসিতকুমার, শৈলেন দে, ক্ষিতিন মজুমদার-সহ আরও কয়েক জন স্কুল ত্যাগ করলেন। নন্দলালকে পার্শি ব্রাউন আর্ট স্কুলে অধ্যাপনা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রাজি হননি তিনি। অগত্যা কী করেন? প্রথমে ঠিক করলেন, সবাই মিলে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে একত্রে ছবি আঁকার কাজ করবেন। সেই সঙ্গে কমার্শিয়াল কাজের অর্ডার ধরবেন। জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথের বাড়ির কাছেই ভাড়া-বাড়ি নেওয়া হবে বলে ঠিক হ’ল। তাতে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগেরও সুবিধা হবে। কিন্তু এ খবর যখন অবনীন্দ্রনাথের কানে গেল, তিনি নন্দলালকে নিজের স্টুডিয়োতে কাজ করার জন্য ডেকে নিলেন। গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য করে নন্দলালও সেখানে যোগ দিলেন। উপরি হিসেবে জুটল মাসিক ৬০ টাকা বৃত্তি। এখানেই জাপানি মনীষী ওকাকুরা, শিল্পী টাইকান, হিশিদা, শিল্পকলাবেত্তা আনন্দকুমারাস্বামীর সঙ্গে পরিচয় হল তাঁর। রপ্ত করলেন জাপানি শিল্পের ধরণ-ধারন। তাঁদের সাহচর্য নন্দলালের মনীষাকে আরও শাণিত করল।

অবনীন্দ্র-শিষ্য নন্দলাল ঠাকুরবাড়ির সবথেেক খ্যাতিমান পুরুষটির সান্নিধ্যে এসেছিলেন ‘চয়নিকা’র সূত্র ধরে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেয় ১৯০৯ সালে নন্দলাল ‘চয়নিকা’ কবিতা সংগ্রহের জন্য সাতটি ছবি এঁকে দেন। পরে ১৯১৩ সালে ‘ক্রিসেন্ট মুন’- এর জন্য আরও দু’খানি- ‘The Home’ , ‘The Hero’। সেই থেকে উভয়ের সম্পর্ক-বন্ধন। তবে সে শুরুটা বেশ মজার। নন্দলালদের হাতিবাগানের বাড়িতে সে বার বাঁকুড়া থেকে এক সাধু এসেছিলেন। পুজোর জন্যে নন্দলাল সে সময়ে এক তারা-মূর্তি এঁকে দিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় সেই সাধু আশীর্বাদ করে চিত্রখানি হস্তগত করে চলে গেলেন। এর কিছু দিন পরেই জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে নন্দলালের ডাক এল। সসংকোচে গিয়ে হাজির হলেন কবির সামনে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, তাঁর তারা-মূর্তি তিনি দেখেছেন। হয়েছে বেশ। এ বার তাকে তাঁর নতুন কবিতার বই ‘চয়নিকা’র জন্য ছবি এঁকে দিতে হবে। শুনে তো নন্দলাল চমকে উঠলেন, তারা-মূর্তির ছবি কবি দেখলেন কী করে? ভাবলেন, অবনীন্দ্রনাথ বুঝি তাঁকে বলেছেন। সে যাইহোক, কবিকে তিনি বললেন, তাঁর বই তিনি খুব একটা পড়েননি, আর পড়লেও বোঝেননি। উত্তরে কবি বললেন, ‘তাতে কী হয়েছে, পড়লেই বোঝা যাবে।’ বলেই ‘চয়নিকা’ েথকে একের পর এক পড়তে শুরু করলেন— পরশপাথর-ঝুলন-মরণ মিলন সমস্ত কবিতা। আর তাঁর পড়ার ভঙ্গীতেই নন্দলালের কল্পনায় ডানা মেললো নানা ছবি। পরে তিনি কবির জন্য রং-তুলি ধরলেন। সৃষ্টি হল ‘পরশ পাথর’ ‘অন্নপূর্ণা ও শিব’ ‘নকল বুঁদি’, ‘শিব তাণ্ডব’ প্রভৃতি। নন্দলালের মোট সাতটি ছবি জায়গা পেল ‘চয়নিকা’র প্রথম সংস্করণে।

জোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে ‘বিচিত্রা’ সভাগৃহ স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-শিল্প-চর্চার আয়োজন করেছিলেন। কবি তাঁর কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ এখানেই শহরের সুধী সমাজকে পাঠ করে শোনাতেন। চিত্র প্রদর্শনী বা নাটক মঞ্চস্থ করা সবেরই আয়োজন হতো এখানে। ১৯১৬ সালে কবির আহ্বানে নন্দলাল বিচিত্রায় এসে যোগ দেন। সেখানে কবির পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী,অবনীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ পারুলদেবী বা নীলরতন সরকারের কন্যা অরুন্ধতী প্রমূখ নন্দলালের কাছে আঁকা শিখতে আসতেন। ইতিপূর্বে অবশ্য কবির আহ্বানে নন্দলাল প্রথম বারের জন্য শান্তিনিকেতনে যান ১৯১৪ সালের এপ্রিলে। বৈদিক মতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিবাদন জানান। মাটির উঁচু বেদিতে আলপনা এঁকে পদ্ম-পাতার আসন বিছিয়ে শঙ্খনিনাদ মাঝে পুস্পার্ঘ্য সহযোগে শান্তিনিকেতন বরণ করে নেয় শিল্পীকে। আশীর্বাণীতে কবি লেখেন— ‘তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে/ভারত-ভারতী চিত্ত।/বঙ্গ-লক্ষী ভাণ্ডারে সে যে/যোগায় নূতন বিত্ত।’ সে বার অবশ্য নন্দলাল বেশি দিন বোলপুরে থাকেননি। কিছু দিন পরেই কলকাতায় ফিরেছিলেন।

১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ কলা ভবনের গোড়াপত্তন করেন। প্রথম অধ্যক্ষ অসিতকুমার হালদার। নন্দলালও যোগ দিয়েছিলেন। তবে বেশি দিন তাঁর সেখানে থাকা হয়ে ওঠেনি। অবনীন্দ্রনাথের আহ্বানে কলকাতায় ফিয়ে যান ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের চিত্রবিদ্যা শিক্ষণের কাজ নিয়ে। পরে ১৯২০ সালে আবার ফিরে এসে কলাভবনের কাজে স্থায়ী ভাবে যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নামক বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নেন। ১৯২২ থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে এ কলাকেন্দ্রর হাল ধরেন।

শ্রদ্ধেয় এই শিল্পীকে ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করেন। প্রায় সাত হাজারেরও বেশী চিত্র-প্রণেতা নন্দলাল দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণের জন্য মানপত্রের নকশা ও সচিত্রকরণ করেন। অশ্বত্থপাতার ন্যায় ভারতরত্নের নকশা তাঁরই সৃষ্টি। ভারতীয় সংবিধানের পাণ্ডুলিপি অলঙ্করণের মূল কৃতিত্বও তাঁর। আদ্যন্ত দেশপ্রেমিক সেবাপরায়ণ নিরহঙ্কারী ও প্রচারবিমুখ মহান এই শিল্পী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর।

শিক্ষক, মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়