বাংলা ভাষায় সাহিত্য ও কাব্য রচনা করলেই যে সবার ভাষার প্রতি দায়দায়িত্ব থাকে, এ কথা মনে করার কারণ নেই। তবে কারও কারও থাকে। ভাষার প্রবাহ কী ভাবে অনেক বেশি মানুষের ব্যবহারে প্রবল হয়ে ওঠে, তা নিয়ে কোনও কোনও বড় লেখক ও কবি মাথা ঘামান, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঘামাতেন। তাঁর শতবর্ষে তাঁর কবিতা, গদ্য, রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে অনেক কথা হবে সন্দেহ নেই, হওয়া উচিতও। তবে বাংলা ভাষাকে আমজনতার ব্যবহারে কী ভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা ও অবদানকে আলাদা করে চিহ্নিত করা চাই। কোনও ভাষা কেবল কাব্য-সাহিত্যের আবেগে বাঁচে না, রকমারি ব্যবহারে বাঁচে। কোনও বড় সাহিত্যিক বা কবি যদি ভাষার সেই রকমারি ব্যবহারের কাজে হাত লাগান, তা হলে তো সোনায় সোহাগা।

খোদ বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত বাংলা ভাষা যত বেশি সংখ্যক মানুষ ব্যবহার করেন তত ভাল। অনেকে হয়তো খেয়ালই করেন না, ‘পাঠ্য পুস্তক/ সহজ রচনাশিক্ষা’ নামে বঙ্কিম একটি বই লিখেছিলেন। সে বইতে দ্বিতীয় পাঠে বঙ্কিমের মন্তব্য, ‘‘তোমার যাহা বলিবার প্রয়োজন, রচনায় তাহা যদি প্রকাশ করিতে না পারিলে, তবে রচনা বৃথা হইল।’ মনের ভাব স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার জন্য ‘যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে। তাহা শুনিতে ভাল নয় কি বিদেশী কথা, এরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করিও না।’’ এই বঙ্কিমী দাওয়াই খুব উদার। বাংলা শব্দভান্ডারে নানা জাতের শব্দকে বঙ্কিম ঠাঁই দিতে চান। আর তার পরেই সেই মোক্ষম কথাটি লেখেন, ‘‘তুমি যাহা লিখিবে, লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে। যাহা লিখিলে, লোকে যদি তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা।’’ এই লোক আমজনতা। পণ্ডিত ও কৃতবিদ্যদের বইঘরে ভাষা আটকে থাকলে বাঁচে না, তাকে সাধারণের উঠোনে নামতে হয়।

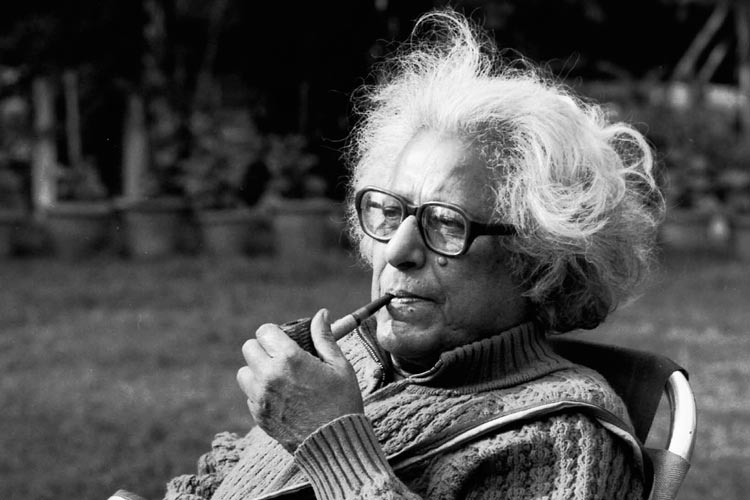

বঙ্কিমের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনের ও সময়ের মিল নেই। তবে ভাষা ভাবনার মিল খানিকটা আছে। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সুভাষের অক্ষরে অক্ষরে। জ্ঞানে প্রবৃদ্ধদের জন্য নয়, পণ্ডিতদের জন্যও নয়, মূলত কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা এ বইতে ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন, ‘‘জানাবার এই উপায়টার নামই ভাষা।’’ সুভাষ তাঁর জীবনের শেষের দিকে হাসপাতালে শুয়ে দুটো নোটবইতে টুকিটাকি লিখতেন। সেই টুকিটাকি লেখা ও আরও কিছু কবিতা নিয়ে প্রয়াণের পর প্রকাশিত হয়েছিল ‘নতুন কবিতার বই’। তাতে নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন। নিজের নাম দিয়েছিলেন সুভাষ মূর্খজী। সুভাষ মূর্খজী নিজের সঙ্গে নিজে কথা চালান। চমৎকার সে সওয়াল জবাব। ‘‘আপনি কবি? কভি নেহি।/ কী আপনি? পদকার।’’ কবির মধ্যে অহমিকা থাকে, সাধারণের থেকে যেন কবি আলাদা। আর পদকার জানেন মানুষকে জানানোই তাঁর কাজ। ‘পেশা? পদসেবা।’ সাধারণের চলনে-বলনে, কাজে-কর্মে যে ভাব আর কথা, তাকেই অন্যের কাছে তুলে ধরেন পদকার। সেই পদকার অপরকে জানাতে চান, সেই পদকার বঙ্কিমের মতোই ভাবেন, ‘‘যাহা লিখিলে, লোকে যদি তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা।’’ কবি সুভাষ অক্ষরে অক্ষরে বইতে ছেলে-মেয়েদের ছন্দ বোঝাতে গিয়ে লেখেন, ‘‘মানুষের ছন্দে শুধু জীবনের রসই থাকে না, থাকে সমাজ-বাঁধা রস। একার ছন্দ নয়, অনেকের ছন্দ।’’ এই অনেকের ছন্দ ধরা চাই, ভাষাটাকে অনেকের কাজে লাগানো চাই।

লাগাতে গেলে সবার আগে ছোট ছেলে-মেয়েদের ভাষার কান তৈরি করতে হবে। তা তৈরি করার জন্য সুভাষ লিখেছিলেন প্রাইমার ‘শুনি দেখি পড়ি লিখি’। জীবনের শেষ কয়েকটা বছর এই প্রাইমার লেখায় মন দিয়েছিলেন। এই প্রাইমারে তিনি জোর দিয়েছিলেন চলিত আটপৌরে শব্দের ওপর। পড়ুয়াদের চেনা পরিচয়ের সীমা বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। বাঙালি তো অনেক রকম। জল, পানি, নমস্কার, আদাব, মা, আম্মা— সবই থাকা চাই বাঙালির মাতৃভাষায়। যার যা সংস্কৃতি, সবার মিলমিশেই বাংলা ভাষা। বোশেখ, জষ্টি যেমন জানা চাই, তেমনই জানা চাই মহরম, শফর। যুক্তাক্ষর শেখাতে গিয়ে বাক্স, ট্যাক্সি, বক্সিং, ক্লাস, ক্লাব শব্দগুলি ব্যবহার করেন। বিদেশি শব্দগুলো তো এখন বাংলাই, তা হলে বাদ দেবেন কেন! দৃশ্য হিসেবে গ্রাম যেমন আছে সে প্রাইমারে, তেমনই আছে শহর। ‘‘হাঁটু গেড়ে/ দুটো ঠ্যাং/ ডোবার পাড়ে/ কোলাব্যাং’’— এ ছবি গ্রামের, আধা শহরেরও হতে পারে। ‘‘দিদির ভারি/ বিবিয়ানি/ ফিশচপ আর/ বিরিয়ানি’’ বিবিয়ানি করা বিরিয়ানি খাওয়া দিদিটি শহুরে বলেই মনে হয়। ছেলেবেলায় এ প্রাইমার পড়লে ভাষা আর সংস্কৃতির ছুঁইছুঁই বাই অনেকটাই কাটবে। ছেলে-মেয়েদের জন্য পাতাবাহার নামে একটি গদ্য-পদ্যের বই সংকলন করেছিলেন সুভাষ, সে বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে, অক্ষরে অক্ষরে বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরের বছর। সে বই শুরু হয়েছিল সুকুমার রায়ের অপ্রকাশিত একটি পদ্যে— ‘কলিকাতা কোথা রে!’ গিরিধি আরামপুরীতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে অলস দিন কাটছে। এমন সময় চিঠি এল কলকাতায় চায়ের ভোজ। কিন্তু কলিকাতা সে আবার কোথা? রেলের ‘টাইমটেবিল’ পটনা, পুরী, গয়া, গোমো, হাওড়ার নাম লেখে। কলকাতার নাম লেখে না। কলকাতা নামের স্টেশন তো হালে হয়েছে। সুকুমারের সময় সে কোথায়? সুতরাং কলিকাতা কাহাঁ বলে মাথা চুলকানো ছাড়া গতি নেই। সুভাষের মস্ত গুণ তিনি কখনও কলকাতার হয়ে ওঠেন না। তাঁর লেখাপত্তরে কলকাতার ছাপ-ছবি আছে বটে, কিন্তু তিনি বাংলা ও বাঙালিকে কলকাতার বাইরে অনেকটা বড় পরিসরে দেখতে চান। পদাতিক কি আর তিনি এমনি এমনি! পাতাবাহার বইয়ের গোড়ায় সুকুমারি পদ্যে কলকাতাকে নিয়ে রঙ্গ করতে তাঁর দিব্য লাগে। বন্ধ হয়ে যাওয়া ‘সন্দেশ’ রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে ১৯৬১ সালে যে আবার নতুন করে প্রকাশিত হল, তার পিছনেও সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগ। ভাষাটাকে ছেলেমেয়েদের কাছের করা চাই— সত্যজিৎ সুভাষের কথা শোনেন।

শুধু ছেলেমেয়েরা ছোটবেলায় বাংলায় কান তৈরি করবে, এটুকুর চেয়ে বেশি কিছু চাই। বাংলা ভাষাকে জ্ঞানের ভাষা কাজের ভাষা না করলে চলবে কেন? বাংলা ভাষাকে যে চমৎকার সংহত জ্ঞানের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা চলে, সুভাষ ইতিউতি তার নানা নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাস বইটির চমৎকার সংক্ষিপ্ত একটি রূপ নির্মাণ করেছিলেন সুভাষ। বিশদকে সংক্ষেপে সংহত করার মন্ত্র যে ভাষা জানে, সে ভাষা বেঁচে থাকে। জ্যোতি ভট্টাচার্য লিখেছিলেন শ্রমিকের দর্শন, মেহনতি মানুষদের সহজে মার্ক্সের দর্শন বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছিল সে বই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘হাংরাস’ উপন্যাসে আটপৌরে ভাষায় এসেছিল মার্ক্সের ভাবনা— ‘‘কলওয়ালা কিনছে খাটুনিওয়ালার খাটবার ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাকে সে ব্যবহার করছে লোকটাকে কাজে লাগিয়ে।’’ কাজের বাংলা নামে চটি একখানি বই লিখেছিলেন তিনি। বাংলা ভাষার ব্যবহারিক দিক নিয়ে নানা কথাবার্তা ছিল তাতে।

এ সব আসলে একই উদ্দেশ্য থেকে লেখা। পদকার তিনি, বাংলা ভাষার পদকার। সেই পদকারের দায় অনেক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘শিক্ষার বিকিরণ’ প্রবন্ধে দুঃখ করে লিখেছিলেন, যে মন চিন্তা করে, বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগ সাধন করে সে মন বাংলা সাহিত্যের পাড়ায় আসা-যাওয়া করে না। ‘‘গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলাসাহিত্যের পনেরো-আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়।’’ সুভাষ মুখোপাধ্যায় শক্তির আয়োজন করার জন্য বাংলা ভাষাকে নানা ভাবে ব্যবহার করেছিলেন। সে ব্যবহার যত পোক্ত হবে, ভাষার ভিত্তি ও সেই ভাষাকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কৃতির প্রত্যয় তত দৃঢ় হবে।

বিশ্বভারতীতে বাংলার শিক্ষক