গ্যাস, চুম্বকের তত্ত্ব দিয়েও ভোটারের মন কিছুটা বোঝা যেতে পারে। তাঁরা কাকে ভোট দেবেন, এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ ঠিক কী ভাবে সিদ্ধান্ত নেন, বিজ্ঞানীরা এই দু’টি তত্ত্ব দিয়ে তা বোঝার চেষ্টা করেন। কারণ, দেখা গিয়েছে বিজ্ঞানের কিছু তত্ত্ব মানুষের ক্ষেত্রেও কার্যকর হয়। তারই অন্যতম গ্যাসের আণবিক তত্ত্ব আর চুম্বকের তত্ত্ব।

একটি গ্যাসের মধ্যে তার অণু, পরমাণুগুলি নিরন্তর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটছে। মাঝে কখনও কখনও একটির সঙ্গে আর একটির সঙ্ঘাতের ফলে তাদের শক্তি, গতিবেগ বেড়ে বা কমে যাচ্ছে। এই ছবিটার সঙ্গে মানুষের আচরণের এক নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে, এমনটাই দাবি করছেন বিজ্ঞানীরা।

মানুষের ক্ষেত্রে আদানপ্রদান হচ্ছে তাদের মতামত। যা কি না প্রতিফলিত হচ্ছে ব্যালট বাক্সে। আবার চুম্বকের অভ্যন্তরে যে পারস্পরিক বলের জন্য তার বিশেষ কয়েকটি ধর্ম থাকে, মানবসমাজের সঙ্গে তার একটা মিল লক্ষ্য করা যায়।

এ যুগের বেশ কয়েক জন পদার্থবিদ বিজ্ঞানের এই তত্ত্বগুলোর সাহায্যেই গঠন করে ফেলেছেন বেশ কয়েকটি মডেল, যার থেকে মানুষের নানা ধরনের আচরণ বোঝা সম্ভব।

তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মানুষের মতামত গঠনের প্রক্রিয়ার মডেলগুলো। দু’টি মানুষের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের নিজস্ব মতামত কী ভাবে পাল্টে যেতে পারে তার কিছু সম্ভাব্য প্রণালী যার মূল উপাদান

ভোটের আগে চলে বিস্তর সমীক্ষা। কোন দল কত ভোট পাবেন তা নিয়ে বিস্তর কচকচি। ভোট মিটে গেলেও সেই পরিসংখ্যান নিয়ে হয় প্রচুর বিশ্লেষণ। কিছু মানুষ অবশ্য কোনও সময়ই তাঁদের মত পাল্টান না। কিন্তু একটা বড় সংখ্যার মানুষ মতামত পাল্টান বলেই ভোটের ফলটা এ দিক ও দিক হয়ে যেতে পারে।

যেমন, ১ মাস আগে হয়তো কোনও প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ‘ক’ পার্টি স্বচ্ছন্দে জিতছে। তার পরের সমীক্ষায় আবার ‘খ’ পার্টির ভোটের সংখ্যাটা বেশ বেড়ে গেল।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে, মানুষের মত পাল্টাচ্ছে কি বিশেষ কোনও নিয়মে? বিজ্ঞানীরা গ্যাস আর চুম্বকের তত্ত্বের সাহায্যে এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজতে নেমে পড়েছেন।

ভোট নিয়ে ভাবেন কেন বিজ্ঞানীরা?

পদার্থবিদরা তো চিরকাল মহাকাশ, অণু-পরমাণুর গতিবিধি, আলোর দ্বিচারিতা, ইলেকট্রন-প্রোটন, কোয়ান্টাম তত্ত্ব, এখন আবার তার সঙ্গে ডার্ক ম্যাটার, ব্ল্যাক হোল, হিগস বোসন- এই সব নিয়েই চর্চা করে থাকেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে, হঠাৎ ওঁরা ভোট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন?

এই ব্যস্ততার পিছনে আসলে একটা তত্ত্ব রয়েছে। আর শুনতে অবাক লাগলেও, তার ইতিহাসটা বেশ পুরনো।

সপ্তদশ শতকে নিউটনের গতিসূত্র ও অন্যান্য গবেষণা মানুষের বিজ্ঞানভাবনাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। এর আগেই মানুষ বানিয়ে ফেলেছে বাতাসের প্রেসার বা চাপ মাপার যন্ত্র, উষ্ণতা মাপার থার্মোমিটার। গ্যাসের আয়তনের সঙ্গে তার চাপের সম্পর্ক বার করে ফেলেছেন রবার্ট বয়েল। সেই কবে- ১৬৪৩ সালেই।

মানুষের মন বুঝতে ভরসা গ্যাসের অণুতে!

দু’হাজার বছরেরও আগে রোমান দার্শনিক লুক্রেতিউস মনে করেছিলেন বস্তুর মধ্যে ছোট ছোট কণা রয়েছে যারা কি না সর্বক্ষণ ছুটে বেড়াচ্ছে। তার ফলে নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে। অর্থাৎ, অণু-পরমাণু সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে তত দিনে। এর বহু পরে গ্যাসের ক্ষেত্রে এমনই একটা তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন দানিয়েল বারনাউলি, ১৭৩৮ সালে। এর পর অনেকের, বিশেষত ম্যাক্সওয়েল ও বোলৎজম্যানের হাত ধরে এই গবেষণা (যা কিনা ‘গ্যাসের আণবিক তত্ত্ব’ বলে খ্যাত) অনেক দূর এগিয়ে গেল। দেখা গেল গ্যাসের ওই তাপমান, চাপ আর আয়তনের সম্পর্কগুলি এই অণুদের পারস্পরিক ধাক্কাধাক্কির চিত্র থেকে অঙ্ক কষেও দিব্য বেরিয়ে আসছে!

যদিও বিশেষ একটি অণুর গতি কখন কতটা হবে বলা মুশকিল, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তার গড় মান বলে দেওয়া যাবে সহজেই। এটা সম্ভব যদি সংখ্যায় প্রচুর পরিমাণে অণু সেই গ্যাসের মধ্যে থাকে। যে সংখ্যাটা বাস্তবে ১-এর পরে ২৩ টা শূন্য বসালে যে বিশাল সংখ্যার জন্ম হয়, তার কাছাকাছি! যা কি না একের তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

এই রকম নানা তত্ত্বই পদার্থবিজ্ঞানের অবদান। প্রথমে হয়ত শুধুই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। যেমন, গ্রহগুলোর গতির হদিশ মেলে কেপলারের সূত্রে, যা পরে কি না নিউটনের তত্ত্ব দিয়ে প্রমাণ করা যায়।

এই সব তত্ত্ব থেকে নানা ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীও করা সম্ভব। কেউ আবার জ্যোতিষচর্চা বলে ভেবে বসবেন না!।

একটা বল আকাশে নির্দিষ্ট গতিতে উপর দিকে ছুঁড়ে দিলে কত ক্ষণে মাটিতে এসে পড়বে থেকে শুরু করে গ্রহণ কবে হবে, ধূমকেতু আবার কবে দেখা যাবে, তাপমাত্রা বাড়ালে বস্তুর আয়তনের কী পরিবর্তন হবে, ইত্যাদি। যদিও প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় বুঝতে প্রতিনিয়ত চাই নতুন নতুন তত্ত্ব, নতুন গবেষণা।

এই ভাবেই ছুটে বেড়ায় গ্যাসের অণু। -ফাইল ছবি।

গ্যাসের অণুদের ধাক্কাধাক্কি, মানুষের মতবদল

মোদ্দা কথাটা হল, মহাবিশ্বে সব কিছুই যেন কোনও নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে কয়েক জন ফরাসি চিন্তাবিদ ভাবলেন, তা হলে কি মানুষের আচার আচরণও কিছু বিশেষ নিয়ম মেনে চলে? অণুরা যেমন পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে তাদের গতিশক্তি পাল্টায়, মানুষও তেমন এর-ওর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে, সংবাদমাধ্যম থেকে প্রভাবিত হয়ে তাঁর মত পাল্টাতে পারেন। যদি বহু মানুষ সেই আলাপ-আলোচনায় অংশ নেন আর সত্যিই যদি কোনও বিশেষ নিয়মে তাঁরা মত পাল্টান তা হলে তার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নজরে আসবে। গ্যাসের অণুর মতো অত বিশাল সংখ্যা না হলেও একটা দেশের মোট জনসংখ্যা তো কম নয়।

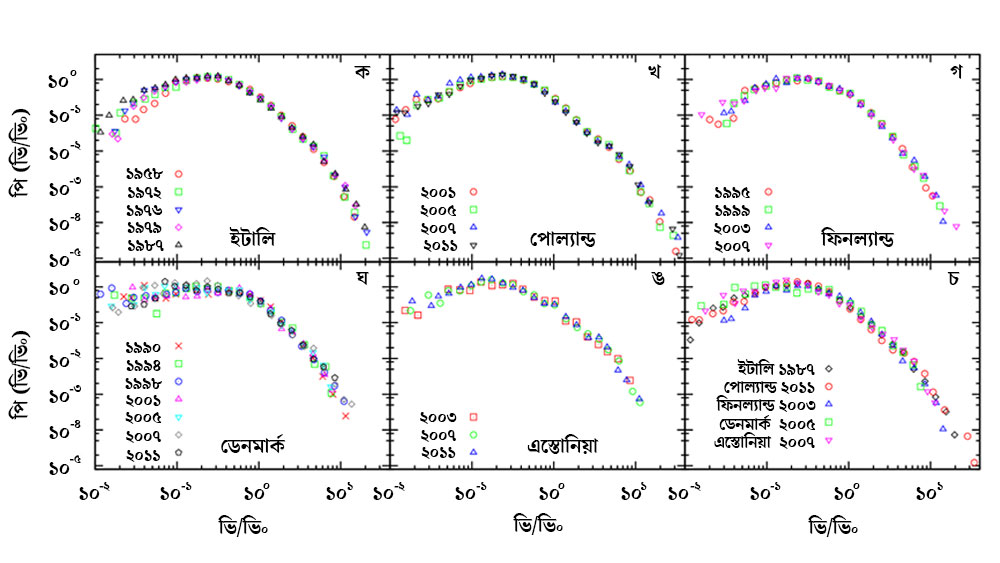

আমাদের দেশের জনসংখ্যা তো ১-এর পরে ৯টা শূন্য বসালে যে সংখ্যাটা হয়, তার চেয়েও বেশি। বাস্তবে সত্যিই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন, কত জন প্রার্থী মোট ভোটের একটা নির্দিষ্ট অংশ পাচ্ছেন সেই হিসেবটা দেখা যায় দেশ-কাল নির্বিশেষে প্রায় একই রকম।

দেখানো হয়েছে মোট ভোট v0 হলে v/v0 ভোট কত জন প্রার্থী পেয়েছেন (মোট প্রার্থীর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে)। দৃষ্টান্তগুলি আনুপাতিক ভোটপদ্ধতির জন্য। দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ের ভোটের হিসাব থেকে একই রকম গ্রাফ পাওয়া যায়। ছবি সৌজন্যে- অর্ণব চ্যাটার্জি।

‘ভোটার মডেল

মানুষের মতামত কী ভাবে পাল্টায় তার মডেল করার প্রবণতা শুরু হয় গত শতাব্দীর সাত-আটের দশক থেকে। এগুলিকে বলা যায় মতামত গঠনের মডেল বা ‘ওপিনিয়ন ডায়নামিক্স মডেল’।

গোড়ার দিকে অবশ্য গণিতবিদরাই এ ব্যাপারে বেশি উৎসাহী ছিলেন। তাঁদের দরকার ছিল মানুষ কী ভাবে সময়ের সঙ্গে মতামত পাল্টায় তার একটা নিয়ম নির্ধারণ করা।

‘ভোটার মডেল’ এমনই একটি মডেল। যার সঙ্গে জড়িত নোবেলজয়ী লিগেটের নাম। এই মডেলে ধরা হয় এক জন মানুষ কিছু ভাবনাচিন্তা না করেই অন্য কারও মতামতটা গ্রহণ করে ফেলেন।

বাস্তবে ভোটের ক্ষেত্রে মোটেও এমনটা হয় না। বরং অন্য কিছু ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হতে পারে, যেখানে কাজ করে নকল করার প্রবণতা। এক সময় যেমন দেখা যেত প্রায় সব তরুণই চুলে ‘বচ্চন ছাঁট’ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই রকম আর কি!

শুনতে সহজ-সরল লাগলেও এই মডেলটি বিজ্ঞানীদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ, এর সঙ্গে আর একটি গাণিতিক মডেল (যার নাম ‘র্যান্ডম ওয়াক’)-এর যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। এটাও বিজ্ঞানের আর একটা মজা। অনেক সময়েই দেখা যায় দু’টি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ঘটনা একই রকম মডেল দিয়ে বোঝা যাচ্ছে।

‘র্যান্ডম ওয়াক মডেল’: মদ্যপের পদক্ষেপ

র্যান্ডম ওয়াক-ও আর একটি সহজবোধ্য মডেল। এক জন মদ্যপ যখন সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরার পথ গুলিয়ে ফেলেন, কখনও ডান দিকে, কখনও-বা বাঁ দিকে বা সামনে-পিছনে যে কোনও দিকে তাঁর এলোমেলো পা পড়ে, সেটা হয়ে দাঁড়ায় একটা র্যান্ডম ওয়াক। ভোটার মডেলকে এমনই অনেকগুলি র্যান্ডম ওয়াকের একটা সমষ্টি হিসাবে দেখানো যায়। এখানে এক জনের আর এক জনের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হলে দু’জন মিলে একটাই ‘ওয়াকার’-এ পরিণত হন। পরিভাষায় যাকে বলা হয়, ‘কোয়ালেসিং র্যান্ডম ওয়াক’। অঙ্কের মডেলে এই সব সম্ভব! এহেন সহজ-সরল র্যান্ডম ওয়াকের গুরুত্ব কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অপরিসীম।

মানুষের মন বুঝতে গ্যাসের সঙ্গে লাগে চুম্বকও!

পদার্থবিদরা যখন মানুষের সামাজিক আচার আচরণের কারণ বুঝতে উৎসাহী হলেন, তাঁরা গ্যাসের আণবিক তত্ত্ব ছাড়াও বিজ্ঞানের আর একটি বিষয়ের সঙ্গে মানুষের মিল খুঁজে পেলেন। সেটি- চুম্বক তত্ত্ব।

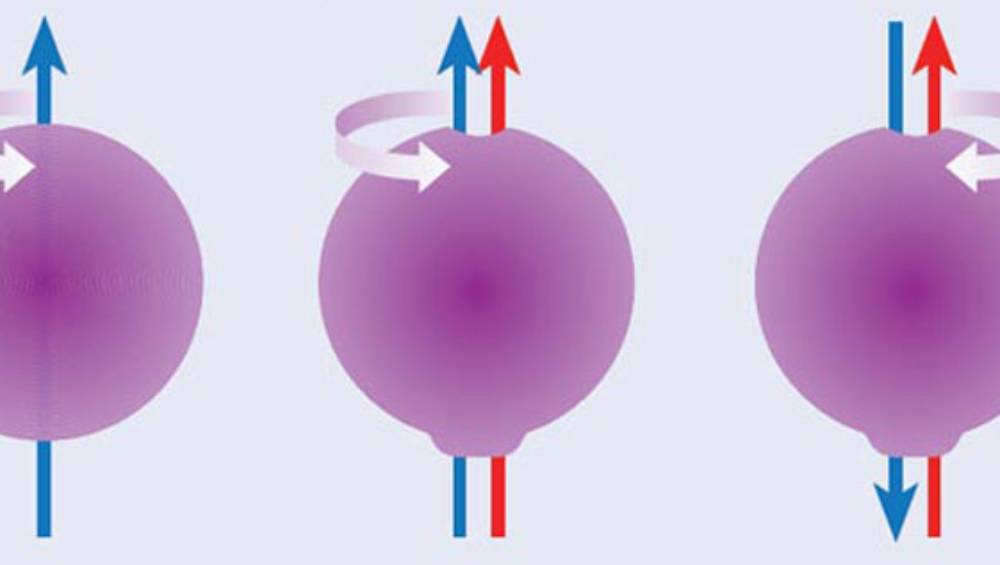

গ্যাসের ক্ষেত্রে অণু পরমাণুর গতি দিয়ে তার বিশ্লেষণ করা সম্ভব। চুম্বকের জন্য দরকার একটি অন্য তত্ত্ব। চুম্বকের ভিতরে থাকা ইলেক্ট্রনগুলির একটি বিশেষ গুণ, যা স্পিন নামে পরিচিত, সাহায্য করে তার চরিত্র বুঝতে। স্পিন জিনিসটাকে খুব সহজ মডেলে দু’রকম মান দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়। ‘১’ এবং ‘-১’। বেশির ভাগ স্পিনের অবস্থান একই হলে চুম্বক সাম্যাবস্থায় থাকবে। তার চুম্বক ধর্ম থাকবে। কিন্তু বাইরের কোনও বল বা প্রভাব (বিজ্ঞানের পরিভাষায় ‘নয়েজ’, যেমন- উষ্ণতা) তাদের এই সাম্য একেবারে নষ্ট করে দিতে পারে। তখন স্পিনগুলোর যোগফল শূন্য। চুম্বকত্বও উধাও।

চুম্বকের ‘স্পিন’। -ফাইল ছবি।

একই ভাবে মানুষেরও দু’রকম অবস্থান থাকে। ‘১’ বা ‘-১’, এমনটা ভাবা যায়।

ব্যাপারটা আর একটু বিশদে বলা যাক। মনে করা যাক, একটা নির্বাচনে দু’জন প্রার্থী। তপনবাবু যদি প্রথম প্রার্থীকে ভোট দেন তা হলে ওঁর মত ‘১’। আর আকাশবাবু দ্বিতীয় জনকে ভোট দিলে তাঁর মত ‘-১’। কিন্তু এক দিন চায়ের আড্ডায় আকাশবাবু এমন সব যুক্তি দিলেন দ্বিতীয় জনের পক্ষে, তপনবাবু তার প্রভাবে নিজের মতটা দিলেন পাল্টে। তাই তাঁরও মত হয়ে গেল ‘-১’ । অর্থাৎ, ‘-১’ এর সংখ্যা বেড়ে গেল। ফলে, ভোটের গ্রাফও পাল্টে গেল।

কে কী ভাবে অন্যের মতে প্রভাব বিস্তার করবেন, সেটাই হবে মডেলের মূল কারসাজি। গ্যাসের অণু পরমাণু বা চুম্বকের মধ্যে থাকা স্পিনগুলো একটা বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত থাকে। ঠিক সেই সমীকরণটাই মানুষের জন্য ব্যবহার করা যায়।

তবে মানুষ তো ঠিক একটা অণু বা স্পিন (যাদের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি নেই, এমন কোনও বস্তু) নয়। তাই সেই অনুযায়ী মডেলেও কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়। প্রার্থীসংখ্যা বেশি হলে মডেলটাও আর একটু জটিল হবে।

প্রমাণ কোথায়?

বিজ্ঞানের যে কোনও তত্ত্ব প্রমাণ করা হয় গবেষণাগারে পরীক্ষা করে বা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সব মত বিনিময়ের মডেলের বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়? সত্যিই কি কেউ জানে, কী ভাবে মানুষের মধ্যে মতের আদানপ্রদান তাঁদের প্রভাবিত করে?

পরীক্ষার দ্বারা বিজ্ঞানের তত্ত্ব যে ভাবে ‘নির্ভুল’ দাবি করা যায়, এ ক্ষেত্রে সে কথা ঠিক খাটে না। তবুও বাস্তবে যা ঘটছে তার সঙ্গে মডেল থেকে যা পাওয়া গেল, তা যদি মিলে যায়, তা হলে সেই তত্ত্বগুলি একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথাটা ভাবা যাক। প্রতি নির্বাচনের মত এ বারও বিভিন্ন মডেল ধরে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তার কোনওটা মিলেছে, কোনওটা মেলেনি। তাই আরও ভাল মডেল বানানোর প্রচেষ্টা চলবেই।

তবে কে নির্বাচিত হবেন এটা ছাড়াও কিছু জটিল প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন, আমেরিকার ‘ইলেকটোরাল কলেজ সিস্টেম’ অনুযায়ী যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পেলেন তিনিই প্রেসিডেন্ট হবেন, এমনটা না-ও হতে পারে। ২০১৬-য় যেমন হিলারি ক্লিন্টন বেশি ভোট পেলেও শেষ হাসিটা হেসেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পই।

এই ঘটনা কী ভাবে সম্ভব তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গ্যাসের আণবিক তত্ত্ব ও চুম্বক-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত মডেলগুলি দিয়ে খানিকটা বোঝা গিয়েছে।

দুই প্রার্থীর ভোটপ্রাপ্তির পরিমাণ যখন খুব কাছাকাছি, অর্থাৎ রেষারেষি তুঙ্গে, তখনই এমন ঘটনা ঘটা সম্ভব। মডেলে তখন ধরতে হবে ওই বাইরের ‘নয়েজ’ খুবই প্রভাবশালী। আবার ধরা যাক ‘ব্রেক্সিট’। এই নিয়ে বহু দিন ধরে অনেক সমীক্ষা হয়েছে। কখনও ব্রেক্সিটের পক্ষে কখনও-বা বিপক্ষে পড়েছে বেশি ভোট। তাতে ফলাফল গিয়েছে উল্টে। কত সময়ের ব্যবধানে এই উল্টে যাওয়ার প্রবণতা আশা করা যায়, সেটাও পদার্থবিদ্যার থেকে ধার করা মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

একটা জিনিস পরিষ্কার, ভাল মডেলের জন্য চাই অনেক অনেক তথ্য বা ‘ডেটা’। তার চুলচেরা বিশ্লেষণ, যা কি না এখনকার দিনে সহজলভ্য। এ জন্যই ‘বিগ ডেটা অ্যানালিসিস’ বলে একটি নতুন বিষয়ও তৈরি হয়েছে। যার জনপ্রিয়তা নানা ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান। এ ছাড়াও ইন্টারনেটের দৌলতে অনেক অনলাইন সামাজিক পরীক্ষাও এই ধরনের গবেষণায় এখন কাজে লাগানো যায়।

মানুষের সামাজিক আচার আচরণ বোঝার জন্য বিজ্ঞানীদের প্রয়াস কিন্তু শুধু মত বিনিময়ের মডেলে থেমে নেই। বরং আর কিছু সামাজিক ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যার তত্ত্বগুলি কাজে লাগছে দেখা যায়।

সামাজিক বৈষম্যই কি অনিবার্য সত্য?

গ্যাসের অণুর গতিবেগের ক্ষেত্রে ম্যাক্সওয়েলের সূত্র থেকে পাওয়া যায়, খুব কম বা খুব বেশি গতিবেগ, দু’টোরই সম্ভাবনা কম। মানবসমাজে অর্থ ও অন্যান্য সম্পত্তির বণ্টনও যে অনেকটা এমনই হতে পারে, সে কথা গত শতাব্দীর তিনের দশকে লেখা পাঠ্যবইয়েই লেখক মেঘনাদ সাহা এবং বি এন শ্রীবাস্তব উল্লেখ করেছিলেন। তার মানে, খুব গরিব বা খুব বড়লোক, এমন মানুষের সংখ্যা কম।

যদিও আদতে সেটি ঠিক নয়। মানবসমাজে গরিব মানুষের সংখ্যা অবশ্যই বেশি এবং বেশির ভাগ অর্থ বা সম্পত্তি মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতেই রয়েছে। এটি ‘পারেতো সূত্র’ নামে সুপরিচিত। মূলত সেই গ্যাসের আণবিক তত্ত্বের সঙ্গে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করে একটি প্রস্তাবিত মডেল থেকে পারেতো সূত্র পাওয়া সম্ভব। এটা প্রথম দেখিয়েছিলেন কলকাতার তিন পদার্থবিদ। বিকাশ চক্রবর্তী, অর্ণব চ্যাটার্জি এবং শুভ্রাংশু শেখর মান্না।

এই মুহূর্তে বিজ্ঞানীরা আরও গভীর কিছু প্রশ্নের উত্তর পেতে আগ্রহী।

সত্যিই কি এমন সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব যেখানে অর্থের বণ্টন সমান ভাবে হবে? গরিব, বড়লোকের পার্থক্য সম্পূর্ণ ঘুচে যাবে? নাকি সামাজিক বৈষম্যই একটা অনিবার্য সত্য? এমন বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষিতে মানুষের আচার আচরণ বিষয়ক গবেষণায় আজ গোটা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞানীও জড়িত। এই সব ধাঁধার জট খুলতে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন।

ইতিমধ্যেই ‘সামাজিক ঘটনায় পদার্থবিদ্যার ভূমিকা’ বা এক কথায় যাকে বলা হয় ‘সোশিওফিজিক্স’, সেই বিষয়টা কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে ঢুকে গিয়েছে। আগামী দিনে এর আরও বিকাশ ঘটবে এমনটাই আশা করা যায়।

লেখিকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।