এ বারের চলচ্চিত্র উৎসবে তাইল্যান্ডের পরিচালক পেন-এক রাতানারুয়াং-এর রেট্রোস্পেকটিভ হচ্ছে। শুরুর দিকে তার পুরো নামটা সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে অনেকেরই একটু অসুবিধা হচ্ছিল। বিদেশ ঘোরা সিনে বাফ্রা অবশ্য স্মার্টলি খুব তাড়াতাড়ি নামটা বলে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমাদের মতো খালপাড়, গড়পাড় আর গঙ্গাপাড়ের সিনে প্রেমিকদের জিভ একটু আটকে আটকে যাচ্ছিল। কারণটা অবশ্য কিছুটা অন্য। সেটা হল ওনার ছবি আমরা অধিকাংশই আগে খুব একটা দেখিনি। অনেকে হয়তো একেবারেই দেখিনি। আমি নিজেও দেখিনি। তাই নামটার সঙ্গে পরিচিত নই। তিনি কাল কলকাতা এসে উৎসবে যোগদান করেছেন। তাঁর মুখ থেকেই নামের সঠিক উচ্চারণটা জেনে নিশ্চিন্ত মনে লেখাটা লিখতে বসলাম। আর লিখতে বাধ্য হলাম ওঁর দু’টি ছবি দেখে আর কথা শুনে। পেনের ছয়টি ছবি এ বারের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হচ্ছে। চারটি দেখানো হয়ে গেছে। যার মধ্যে ‘ট্রানজিস্টার লাভ স্টোরি (২০০১)’ আর ‘প্লয় (২০০৭)’ ছবি দু’টি আমি দেখেছি। অভিজ্ঞতা খুবই সুন্দর। তার থেকেও আকর্ষণীয় ছিল তাঁর নিজের জীবন ও ছবি তৈরি নিয়ে পেন-এক-এর আজকের টক শো। নন্দন ৩-এ প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে তিনি দর্শকদের সামনে কথা বলেছেন। উত্তর দিয়েছেন দর্শকদের প্রশ্নের। যা দেখেশুনে একটাই প্রশ্ন মাথায় আসছিল। সেটা হল, ‘এত দিন তুমি কোথায় ছিলে গুরু?’

তাইল্যান্ডের পরিচালক পেন-এক। ছবি— মেঘদূত রুদ্র।

আরও পড়ুন, বৃহস্পতিবার ফেস্টিভ্যালের মাস্টওয়াচ ছবি কোনগুলি

পেন-এক তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন বিজ্ঞাপনী ছবি বানানো দিয়ে। অনেক বছর সেই চাকরি করার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে এ বার ছবি বানাবেন এবং চাকরি ছেড়ে দেন। প্রথম ছবিটা বানানোর জন্য তাঁকে দু’বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এক বছর লেগেছিল স্ক্রিপ্ট লিখতে, আর এক বছর প্রযোজক জোগাড় করতে। ১৯৯৭ সালে ‘ফান বার কারাওকে’ ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে পেন-এক-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথম ছবিটাই তাঁকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য এনে দিয়েছিল। তার পর থেকে প্রযোজক পেতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি। পেন-এক খুবই রসিক ব্যক্তি। টক শোতে তিনি বার বার শিল্পী হিসেবে তাঁর ব্যর্থতার কথা খুব মজা করে বলছিলেন। “আমার প্রথম ফিল্মটা বানানোর পর আমার মনে হয়েছিল এটা তো কিছুই হয়নি। আমি এক জন অ্যাড ফিল্মমেকার। সিনেমার কিছুই জানি না। নতুন করে সব শিখতে হবে। কিন্তু অদ্ভুত ভাবে ছবিটা বার্লিনে সিলেক্ট হয়েছিল। কেন হয়েছিল কে জানে?” “আমি জয়েন্ট প্রোডাকশনে বিরাট বিরাট ক্যানভাসের দুটো ছবি বানিয়েছিলাম। কিন্তু সেগুলো দেখে আমি নিজে বুঝলাম যে এত বড় বড় ব্যাপার হ্যান্ডল করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার জন্য লো বাজেট ছোট ছোট ইমোশনাল গল্প নিয়ে ছবি বানানোই মঙ্গলের। তার পর আর বিগ বাজেট ছবি আমি বানাইনি।” কিম্বা “মাঝে আমি কিয়ারোস্তামি, মাখমালবাফ, চাই মিং লিয়াং, এঁদের ছবি দেখে খুব ইন্সপায়ার হয়েছিলাম। ফলে তাঁদের স্টাইল ফলো করে আমি ‘ইনভিসিবল ওয়েভস (২০০৬)’ নামক একটা থ্রিলার ছবি বানিয়েছিলাম। আমি এতই বোকা ছিলাম যে এটা বুঝিনি, থ্রিলার ঘরানার ছবির সঙ্গে তাঁদের স্টাইল যায় না। ছবিটা ডাহা ফ্লপ হয়েছিল।” এই ধরনের কথা উনি নির্দ্বিধায় বলে যেতে পারেন। যার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে শিল্পী হিসেবে তিনি কতটা সৎ।

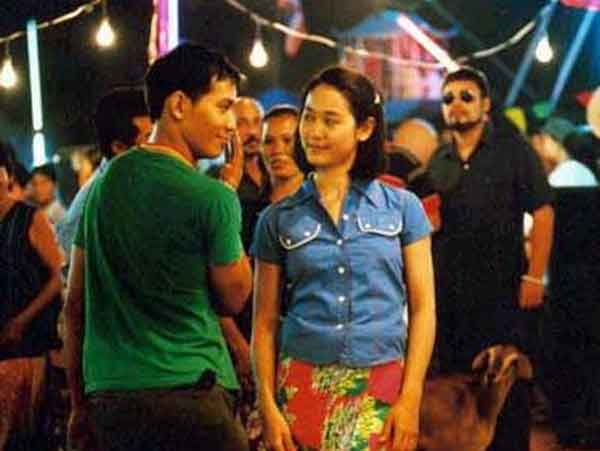

পেন-এক-এর ‘প্লয়’ ছবির একটি দৃশ্য।

শিল্পীদের জীবনে ওঠানামা থাকে। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পেন-এক-এর জীবনেও তা আছে। তিনি গ্রেট মাস্টার নন। তিনি তার দাবিও করেন না। তার ছবিগুলির মধ্যে কিছু ছবি খারাপ, কিছু ভাল আর কিছু খুব ভাল। আমার সৌভাগ্য, আমি সেরা দুটো ছবি আমি দেখলাম। ‘ট্রানজিস্টর লাভ স্টোরি’ পেন-একের প্রথম জীবনের ছবি। একইসঙ্গে পপ কালচার, মিউজিকাল ঘরানা এবং আর্ট হাউস রিয়ালিস্টিক ঘরানার এক অদ্ভুত মিশেল। খুবই ইমোশনাল। একই সঙ্গে মজার এবং একই সঙ্গে সিরিয়াস। ফেস্টিভ্যাল সার্কিটে এ রকম ছবি খুব বেশি দেখা যায় না। পেনের প্রথম দিককার ছবিগুলো কমবেশি এ রকমই ছিল। রিফ্রেশিং, সিরিয়াস এবং বাণিজ্যিক ভাবে সফল। বদল আসে ২০০৩-এ ‘লাস্ট লাইফ ইন দ্য উনিভার্স’ ছবিতে। বড় ক্যানভাসে ছবি বানাতে গিয়ে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হন। নিজেই বুঝতে পারছিলেন না যে ঠিক কী চাইছেন, কূ বানাচ্ছেন। তার পর উনি নিজেকে প্রবল ভাবে ফিরিয়ে আনেন ‘প্লয় (২০০৬)’ ছবির মাধ্যমে। এটি আমার দেখে পেন-এক এর শ্রেষ্ঠ ছবি, এ বারের ফেস্টিভ্যালে এখনও পর্যন্ত দেখা অন্যতম সেরা ছবি। আর পেন-এক-এর মুখে শোনা গেল যে এটাই নাকি তীঁর নিজের সব থেকে প্রিয় ছবি এবং নির্ভুল ছবি। ছবিতে আমেরিকা নিবাসী প্রায় যৌবন উত্তীর্ণ একটি তাই দম্পতি আমেরিকা থেকে একটা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য তাইল্যান্ডে আসেন এবং একটি হোটেলে ওঠেন। সেখানে প্লয় নামক এক যুবতী মেয়ের সঙ্গে ঘটনাচক্রে তাদের দেখা হয়। এরপর একটু একটু করে গল্প আনফোল্ড হতে থাকে। এক দিনের ঘটনা নিয়েই ছবির গল্প। গল্প ঠিক বলা যায়না। বরং কিছু বিন্দু বিন্দু মুহূর্ত তিনি এঁকেছেন। যে বিন্দুগুলো জুড়তে বসলে কোনও সরলরেখা পাওয়া যেতেও পারে, আবার না-ও পাওয়া যেতে পারে। এই অস্পষ্টতাই ছবির যাদুকাঠি। এক কথায় অপূর্ব। আমার হাতে থাকলে এই ছবির জন্য পেন-এক-কে আমি অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দিতাম। আপাতত এক হৃদয় ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার নেই।

আরও পড়ুন, ফ্রি পাস নিয়ে ছবি দেখার হিড়িক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে

পেন-এক কে নন্দন চত্বরে সাবলীল ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছিল। কিছু চেনা বন্ধু, কিছু অচেনা মানুষ, কিছু মুগ্ধ দর্শকের সঙ্গে কি অনায়াসে মিলেমিশে যাচ্ছিলেন। ওঁকে দেখে এক বারও মনে হচ্ছিল না যে উনি কান, বার্লিন, ভেনিস ঘোরা এত বড় এক জন পরিচালক। আমি গুগল করে ক’দিন আগে ওঁর ছবি দেখেছিলাম বলে চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু অনেকেই হয়তো ভাবছিলেন যে চায়না টাউন বা বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট থেকে কোনও এক চিনা ব্যক্তি চলে এসেছেন নিজের দেশের কোনও একটা ছবি দেখবেন বলে। এতটাই তিনি সাধারণ। পেন-এক-এর কাছ থেকে এটা শেখার আছে। আর এতটা সাধারণ বলেই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সহজ-সরল, স্বাভাবিক গল্পগুলিকে এত সুন্দর করে তিনি বলতে পারেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খুব কম লোকই সেটা পারে। ফলে এ বারের ফেস্টিভ্যালে ব্যক্তি পেন-এক আর তাঁর ছবি সত্যিই একটা বড় প্রাপ্তি। পেন-এক-কে আমাদের দরকার ছিল। ধন্যবাদ ২৩তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব!