চাঁদনি রাতে হু-হু করে ট্যাক্সি ছুটছে। জোধপুর থেকে জয়সলমের— দিব্যি পিচ ঢালা রাস্তা।

‘সর্দারজি ড্রাইভার বাঁ হাত কাঁধের পিছনে রেখে ডান হাতে আপেল নিয়ে তাতে কামড় দিচ্ছেন, স্টিয়ারিং-এ রেখেছেন নিজের ভুঁড়িটা। সেটাকে একটু এদিক ওদিক করলেই গাড়ি এদিক ওদিক ঘুরছে।’

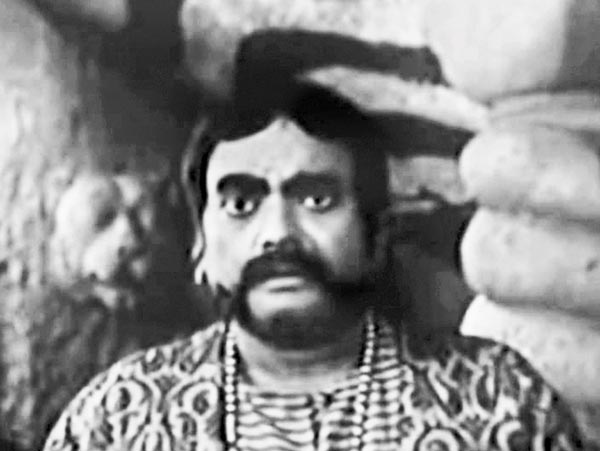

জয়সলমেরে তখন জোরকদমে চলছে ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’-এর শুটিং। শুধু হাল্লার মন্ত্রীর দেখা নেই। কলকাতায় অন্য কাজ সেরে ওই রাতেই তাঁর পৌঁছনোর কথা। কিন্তু রাত দশটা বাজে, এগারোটা গড়িয়ে যায়, মন্ত্রীমশাই আসেন না।

১৯৬৮ সাল। মোবাইল নেই, মেসেঞ্জার নেই, জিপিএস নেই— গাড়ি যে সওয়ার নিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল, খোঁজার রাস্তাই নেই। শেষে রাত আড়াইটে পার করে ট্যাক্সি এসে থামল। দরজা খুলে নামলেন জহর রায়।

ভানু-জহর জুটি

সত্যজিৎ রায় জানতে চাইলেন— কী ব্যাপার? অমনি জহর গড়গড়িয়ে বলে চললেন ভুঁড়ি-বৃত্তান্ত। স্টিয়ারিং তো ভুঁড়ির ঠেলায় ঘুরছে— ‘এমন সময় হুশ্ করে রাস্তার মাঝখানে পড়ে গেল খরগোশ। তাকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়ি গেল উল্টে। আমার হুঁশ ছিল, দেখলাম আমি গড়াচ্ছি, আর আমার পাশ দিয়ে গড়াচ্ছে দু’টো হোল্ডঅল। খটকা লাগল— হোল্ডঅল তো সঙ্গে একটি, অন্যটি এল কোত্থেকে? বুঝলাম ওটি হলেন আমাদের সর্দারজি।’

‘জহরবাবুর নাক যে জখম হয়েছে সেটা চোখেই দেখতে পাচ্ছিলাম। ... আশ্চর্য এই যে, জহরবাবু, ড্রাইভার সাহেব ও গাড়ি, এই তিনটের কোনওটাই খুব বেশি জখম হয়নি।’— লিখেছেন সত্যজিৎ।

জহর নিশ্চয়ই মিথ্যে বলেননি। তবে গল্প বলার টানে কিঞ্চিৎ রং যে চড়াননি, তা-ও কি হলফ করে বলা যায়? মঞ্চে দু’মিনিটের সংলাপকে তিনি হরদম বিশ মিনিটে টেনে নিয়ে যেতেন আর দর্শক হেসে গড়িয়ে পড়ত। সিনেমাতেও যে মাঝে-মধ্যেই বাঁধা সংলাপ ছাড়িয়ে নিজের কথা গুঁজে দিতেন, তার সাক্ষী ‘ধন্যি মেয়ে’র পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় থেকে অনেকেই।

আসলে যে কোনও অবস্থাতেই যে জহরের ঠোঁটে কথার পিঠে কথা জুগিয়ে যেত, তা পরিচিত মাত্রেই জানতেন। সত্যজিৎ নিজেও সে পরিচয় পেয়েছিলেন অন্তত বছর দশেক আগেই। ‘পরশপাথর’ ছবির শুটিং চলছে তখন। তার ফাঁকে আড্ডায় এক দিন কথা উঠল বয়স নিয়ে। সত্যজিতের জন্ম ১৯২১ সালে, জহরের ১৯১৯। তা শুনেই সত্যজিৎ বলে উঠলেন, ‘সে কী জহরবাবু, আপনি তো দেখছি আমার চেয়ে দু’বছরের বড়। তা হলে আমাকে মানিকদা বলে ডাকেন কেন?’ জহরের তাৎক্ষণিক জবাব, ‘আমি আপনার চেয়ে এজ-এ বড়, কিন্তু আপনি যে ইমেজে বড়!’ মুহূর্তের স্তব্ধতা আর তার পরই ব্যারিটোনে অট্টহাস্য।

হাই-হিল ছবিতে

‘পরশপাথর’ যখন হচ্ছে, তত দিনে বাংলা ছবিতে অন্তত দশ বছর হয়ে গিয়েছে জহরের। ‘সাড়ে চুয়াত্তর’, ‘সদানন্দের মেলা’, ‘জয় মা কালী বোর্ডিং’, ‘সাহেব বিবি গোলাম’, ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ হয়ে গিয়েছে। পাশেই দাপটে অভিনয় করছেন তুলসী চক্রবর্তী, তুলসী লাহিড়ী, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদারেরা। তবু তার মধ্যেই নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছেন জহর। এবং তাঁর দোসর ভানু।

সেই সময়ের বহু অভিনেতার মতো মঞ্চ ঘুরে নয়, জহর কিন্তু সিনেমায় এসেছেন সরাসরি। ফিল্মি বাড়িরই ছেলে তিনি। বাবা সতু রায় ছিলেন নির্বাক যুগের নামকরা অভিনেতা। কিন্তু তাতে জহরের বিশেষ সুবিধে হয়নি। জহরের জন্ম বরিশালে। বাবা পরে চলে আসেন কলকাতায়। শেষে চাকরি সূত্রে স্ত্রী আশালতাকে নিয়ে পটনায় গিয়ে থিতু হন। সেখানেই জহরের অনেকখানি বেড়ে ওঠা। প্রথম অ্যামেচার থিয়েটারে অভিনয়ও।

তত দিনে তিনি গুরু মেনেছেন এক সাহেবকে। বয়সে বছর কুড়ির বড়। নাম চার্লস চ্যাপলিন। জহরের স্কুলবেলা ফুরনোর আগেই হয়ে গিয়েছে ‘দ্য কিড’, ‘দ্য গোল্ড রাশ’, ‘দ্য সার্কাস’, ‘সিটি লাইটস’। ‘মডার্ন টাইমস’, ‘দ্য গ্রেট ডিক্টেটর’ আসছে— তখন তিনি সদ্যতরুণ। ‘পাগলের মতো চ্যাপলিনের ছবি দেখতাম। এক-একটা ছবি আট বার দশ বার করে। তাঁর অভিনয়ের প্রতিটি ভঙ্গি, প্রতিটি মুভমেন্ট গুলে গুলে খেতাম’, বলেছেন জহর।

কিন্তু কোথায় রুপোলি পরদার স্বপ্ন! বিএ পড়ছিলেন বিএন কলেজে, সংসারের চাপে ফোর্থ ইয়ারে পড়া ছেড়ে ঢুকতে হল চাকরিতে। পটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রুফ রিডার। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালসে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। শেষমেশ তা-ও ছেড়ে দর্জির দোকান দিলেন। দিব্যি চলছিল। কারিগরের থেকে সেলাই মেশিন চালাতে, এমনকী শার্ট-প্যান্ট কাটতেও শিখে নিয়েছিলেন জহর।

সুবর্ণ-রেখা

‘কিন্তু সব গোলমাল করে দিলেন ওই চ্যাপলিন সাহেব’, বলছেন জহর— ‘এক দিন দোকান-টোকান তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে এলাম।’ ট্যাঁকে কড়ি নেই। একটা বরযাত্রীর দলে ভিড়ে ট্রেনে চেপে চলে এলেন। খুঁটি বলতে পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, জহরের ‘কালাচাঁদদা’। তিনিও তদানীন্তন বিহারের লোক, ভাগলপুরের।

তখন দেশভাগ হব-হব করছে। কলকাতা অশান্ত। অর্ধেন্দু ‘পূর্বরাগ’ করার তোড়জোড় করছেন। জহর হাজির। অর্ধেন্দু দেখে নিতে চাইলেন, ছেলেটা কতটা কী পারে। চ্যাপলিন হয়ে উঠে জহর শুরু করে দিলেন ‘দ্য গ্রেট ডিক্টেটর’। মিলে গেল রোল। তবে ‘পূ্র্বরাগ’ নয়, সম্ভবত সুশীল মজুমদারের ‘সাহারা’ ছবিতে প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান জহর। এর পর বিমল রায়ের ‘অঞ্জনগড়’।

ঘটনাচক্রে, ওই সময়েই ‘জাগরণ’ ছবিতে প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়াচ্ছেন বিক্রমপুরের এক বাঙাল, এর পর প্রায় সারা জীবন যিনি জহরের সঙ্গে এক ব্র্যাকেটে জুড়ে যাবেন— ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু পরদায় নয়, পরদার বাইরেও ভারী ভাব দু’জনে। এ ওর ‘ভেনো’ আর ‘জহুরে’। দর্শক ওঁদের দেখলেই হেসে কুটোপাটি। তাই পরিচালকেরা ওঁদের গুঁজে দেন যেখানে-সেখানে দু’চার সিনে।

ভানু পরে আক্ষেপ করেছেন, ‘আমাকে এবং জহরকে বেশির ভাগ পরিচালক ‘কমিক রিলিফ’ হিসেবে ব্যবহার করেছে।’ খানিক নামডাক হওয়ার পরে ভানু ছোটখাটো রোল নেওয়া ছেড়ে দেন। কিন্তু জহরের বাছবিচার ছিল না জীবনের শেষ পর্যন্ত। ভানু যেখানে আড়াইশো টাকা নিচ্ছেন রোজ, জহর নিচ্ছেন মোটে সত্তর। তা নিয়ে ভানুর কাছে বকুনিও খাচ্ছেন।

কিন্তু এই করে কত যে ছবি করেছেন জহর, তার ইয়ত্তা নেই। অন্তত পৌনে তিনশো! ভানুর ছবির সংখ্যাও এর আশপাশেই। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। দুই বন্ধুই এক বিরল কৃতিত্বের অধিকারী। সরাসরি তাঁদের নামেই ছবি হয়েছে— ‘ভানু পেলো লটারী’, ‘এ জহর সে জহর নয়’ আর ‘ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিষ্ট্যান্ট’। মজার কথা, এর মধ্যে যেটিতে জহরের নাম নেই, সেটিও আদ্যন্ত জহরময়। এই সৌভাগ্য তাঁর গুরু চ্যাপলিনের হয়নি, লরেল-হার্ডিরও নয়। ‘চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে’ ছবিতে ওঁদের দিয়ে লরেল-হার্ডির ঢঙে কমেডি করানোর চেষ্টাও হয়। তার জন্য হার্ডির ঢঙে গোঁফও ছেঁটেছিলেন জহর। ‘দেবর্ষি নারদের সংসার’ এবং ‘হাসি শুধু হাসি নয়’ ছবিরও মধ্যমণি তিনিই।

দিনান্তের আলো

ভানুর মতে, ‘ওর যেটা সব চাইতে বড় গুণ ছিল সেটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব! ...আর একটা গুণ হচ্ছে ফিজিক্যাল ফিটনেস। নাকের ওপর একটা ঘুষি মারলে... জহর সমস্ত শরীরটা ঠেলে দিয়ে এমনভাবে পড়ে যেত যে সেটা কিছুতেই অভিনয় বলে মনে হত না।’ চ্যাপলিন-শিষ্য জহরের প্রধান অস্ত্র ছিল শরীরী অভিনয়। কিঞ্চিৎ অতি অভিনয়ের অভিযোগও উঠেছে এক-এক সময়ে। তবে তার কতটা দর্শক বা পরিচালকের চাহিদা, আর কতটা তাঁর নিজের মুদ্রাদোষে, বলা শক্ত।

বরং এই রাশি-রাশি হাসির বাইরে এমন কিছু চরিত্র জহর পেয়েছেন এবং করেছেন, যা তাঁকে অন্য উচ্চতায় তুলে নিয়ে গিয়েছে। কে ভুলবে ‘বাঘিনী’ ছবির শুরুতেই সেই চোলাই ঠেকের মালিককে? যে কিনা পুলিশের তাড়া খেয়ে পালায়, মা মরা মেয়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে, তার পর পায়ে পেরেক বিঁধে সেপটিক হয়ে মরে। উৎপল দত্তের আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক ছবি ‘ঘুম ভাঙার গান’-এ যে কী অন্য পরতের অভিনয় তাঁর!

তরুণ মজুমদারের মতে, “ওঁর গায়ে কমেডিয়ানের তকমা জুড়ে দেওয়া অনুচিত।’’ ‘পলাতক’, ‘একটুকু বাসা’, ‘এখানে পিঞ্জর’, ‘নিমন্ত্রণ’, ‘ছিন্নপত্র’, ‘ঠগিনী’ ছবিতে জহরকে নিয়েছিলেন তিনি। ‘পলাতক’-এ জহরের অভিনয় নিয়ে আজও তিনি উচ্ছ্বসিত, “এক কবিরাজ, কিন্তু অসম্ভব যাত্রাপাগল, সন্ধের পর রোগী দেখে না, রিহার্সাল করে। ওর মেয়ের বিয়ে হয় বাউন্ডুলে এক ছেলের সঙ্গে। এতে ওর ইন্ধন ছিল। বিয়ের রাতে সে উধাও। মেয়েটা চুপ করে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। এই সময়ে জহরদা পিছন থেকে ঘরে ঢুকে পড়লেন কিছু একটা খোঁজার অছিলায়। বাবার অসহায় অবস্থা, তাঁর অপরাধবোধ এত সুন্দর ফুটিয়ে তুললেন! এটাই আসল জহর রায়!’’

উদ্বাস্তু-ভরা বঙ্গে ভানু যখন বাঙালদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে উঠেছেন, জহর তখন হাতের কাছে যা পেয়েছেন, করে গিয়েছেন। এই জলের মতো যে কোনও পাত্রে এঁটে যাওয়ার চেষ্টাটাই হয়তো তাঁকে সুযোগ করে দিয়েছিল বড় পরিচালকদের অন্য রকমের বুনোটে জায়গা করে নেওয়ার।

সত্যজিৎ প্রথমে ‘পরশপাথর’ ছবিতে ছোট্ট রোল দিয়েছিলেন, পরেশ দত্তের চাকর ভজহরি। দশ বছর পরে হাল্লার মন্ত্রী। ঋত্বিক ঘটকও তাই। প্রথমে ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ ছবিতে কনস্টেবলের এক চিলতে রোল। সাত বছর বাদে ‘সুবর্ণ-রেখা’র অনেকখানি জুড়ে ফাউন্ড্রি ওয়র্কশপের ফোরম্যান মুখুজ্জে। নিয়েছিলেন ‘বগলার বঙ্গদর্শন’-এও, ছবি শেষ হয়নি। শেষে ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’য় গেঁয়ো মাতালের তুচ্ছ চরিত্রে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া জহর।

সুশীল মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন, ১৯৬১ সালে তাঁর ‘অনর্থ’ নাটকে খলনায়কের চরিত্রে কী অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন জহর! গোড়ায় তিনি স্টেজে ঢুকলেই দর্শক হাসতে শুরু করত। কিন্তু পরে তারা বুঝে যায়, এ অন্য জহর। তৃতীয় দৃশ্যে যখন ভিলেনি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়, তার সমতুল্য অভিনয় সে সময়ের মঞ্চে হয়নি, দাবি সুশীলের।

আসলে সিনেমার বাইরেও তিন-চার রকমের জহর ছিলেন। নাটকের জহর, কৌতুকের জহর, পড়ুয়া জহর আর ২১/১ রাধানাথ মল্লিক লেনের জহর।

টালিগঞ্জে সকলেই জানত, কারও সঙ্গে ঝঞ্ঝাটে জহর নেই। কিন্তু সেই জহরই রুখে দাঁড়ালেন যখন রঙমহল থিয়েটার বন্ধ হতে বসেছে। শিল্পীদের নিয়ে দিনের পর দিন বসে থাকলেন রাস্তায়। পরে সকলকে নিয়ে রঙমহল কার্যত তিনিই চালিয়েছেন। তাঁরই পরিচালনায় নীহাররঞ্জন গুপ্তের লেখা ‘উল্কা’ বহু রাত অভিনীত হয়। করেছেন ‘সুবর্ণগোলক’। ‘আমি মন্ত্রী হলাম’ নাটকে তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন, এক কথায় বলেছেন ‘অবিস্মরণীয়’। মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগেও মঞ্চে উঠেছেন।

ছেলেমেয়ের সঙ্গে

এই রঙমহলে বসেই তখনকার নাম করা ফিল্মি পত্রিকা উল্টোরথের সাংবাদিক রবি বসুকে এক দিন জহর জিগ্যেস করলেন, ‘হ্যাঁ রে রবি, তুই কখনও সত্যজিৎ রায়ের আলজিভ দেখেছিস?’ রবি তো হাঁ! সত্যজিতের আলজিভ কি চাইলেই দেখা যায় নাকি? জহর বললেন, ‘দেখার যদি ইচ্ছে থাকে, কাল সকালে আমার মেসে চলে আয়।’

কলেজ স্কোয়ারের কাছে ৭১/১ পটুয়াটোলা লেনে ‘অমিয় নিবাস’, তারই তিনতলায় দু’টি ঘর ছিল জহরের আস্তানা। ফিল্মি কারবার তিনি বাড়ি বয়ে নিয়ে যেতেন না। পরদিন সকালে রবি গিয়ে হাজির। জহর তাঁকে চা-টোস্ট খাওয়ালেন, এটা-সেটা গল্প করছেন, কিন্তু আলজিভের ধার দিয়ে যাচ্ছেন না। শেষে আর না পেরে রবি বলেই ফেললেন, ‘তুমি যে কাল ডেকেছিলে একটা জিনিস দেখাবে বলে?’ জহর টেবিলের ড্রয়ার টেনে বের করলেন সত্যজিতের ইয়াব্বড় ছবি। বিগ ক্লোজ আপ। হা-হা করে হাসছেন, আলজিভটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!

ও হরি! এই! — রবি তো ভারী হতাশ। সত্যজিতের সেই অট্টহাস্য আসলে উল্টোরথেরই অনুষ্ঠানে জহরের ‘ন্যাপাসুর বধ’ কমিক শুনে। কুমোরটুলি থেকে দুগ্গাঠাকুর আনার সময়ে অসুরটা ভেঙে যাওয়ায় পাড়ার ‘পার্মানেন্ট বেকার’ ন্যাপাকে অসুর সাজিয়ে পাঁচ দিন ধরে কী কাণ্ড হল, তা নিয়েই কমিক। নিউ ক্যাথে বার ছিল জহরের প্রিয় আড্ডাখানা। এক সন্ধেয় সেখানে বসে পানপাত্রে চুমুক দিতে-দিতেই আইডিয়াটা তাঁর মাথায় খেলে যায়। পরের কয়েক দিনে বানিয়ে ফেলেন গোটাটা। ফাংশনে সুপারহিট। পুজোয় রেকর্ড হয়ে বেরিয়েই ফাটাফাটি বিক্রি।

এক সময়ে মেগাফোন কোম্পানিই মূলত জহরের নকশা রেকর্ড করত। পরে জার্মানি থেকে আসে পলিডোর কোম্পানি। তাদের চেষ্টায় ১৯৭২-এ বেরোয় ‘ফাংশন থেকে শ্মশান’। পরের বছর তাদেরই রেকর্ডে ‘সধবার একাদশী’, সঙ্গে কেতকী দত্ত। আক্ষেপ ঝরে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের কথায়, ‘‘ভানুদার তবু অনেক রেকর্ড আছে, জহরদার প্রায় কিছুই নেই। স্কিটগুলো যা করতেন, অসাধারণ! যারা না দেখেছে, বোঝাতে পারব না।’’

এই অমিয় নিবাসের কিন্তু একটা অন্য মাহাত্ম্য ছিল। সেটা শুধু জহরের অফিস তো নয়, তাঁর লাইব্রেরিও। বারোটা আলমারি ঠাসা বই। মারি সিটনের ‘আইজেনস্টাইন’, হ্যারল্ড ডাউন্সের ‘থিয়েটার অ্যান্ড স্টেজ’, জর্জ হেনরি লিউসের ‘অন অ্যাক্টরস অ্যান্ড দ্য আর্ট অফ অ্যাক্টিং’। শেক্সপিয়রের বিভিন্ন সংস্করণ, চ্যাপলিন, স্তানিস্লাভস্কির ‘মাই লাইফ ইন আর্ট’। নিউ ইংলিশ ড্রামাটিস্ট সিরিজ। এরল্ড ফ্লিনের ‘মাই উইকেড উইকেড ওয়েজ’। জন অসবর্নের ‘ইনঅ্যাডমিসিবল এভিডেন্স’। হোমার, ভার্জিল, পাস্কাল, চসার, দান্তে, প্লুটার্ক। ডারউইনের ‘দ্য ভয়েজ অব দ্য বিউগল’। সমারসেট মমের ‘গ্রেটেস্ট শর্ট স্টোরিজ’। হিচকক সম্পাদিত ‘সিক্সটিন স্কেলিটন ফ্রম মাই ক্লোজেট।’ একটি আলমারিতে শুধু মাইথলজি— রোমান, চাইনিজ, আফ্রিকান। আর প্রচুর বাংলা বই।

আলমারি ঘেরা মেঝেয় বিছানা পাতা, তাতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে পড়তেন জহর। তাঁকে এই নেশাটা ধরিয়েছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরি। তাঁরও ছিল একই নেশা আর বিরাট সংগ্রহ। ‘অহীনবাবা আমাকে বলতেন, জহর, বই পড়ো, বই পড়ো। যে লাইনে এসেছ, সেখানে পৃথিবীর অন্য দরজাগুলো তোমার জন্য বন্ধ।’ জহরের বড় আক্ষেপ ছিল, অভাবের কারণে বেশি পড়তে পারেননি। সেই খিদেটাই তিনি পুষিয়ে নিচ্ছিলেন।

সুবর্ণরেখা প্রকাশনীর ইন্দ্রনাথ মজুমদারের মতে, ‘১৯৫০ থেকে ৭০— এই কুড়ি বছরে কলকাতায় যত ভাল বই এসেছে তার প্রায় সবই ছিল জহরবাবুর সংগ্রহে।’ দিব্যি হিন্দি পড়তে-লিখতেও পারতেন পটনাইয়া জহর। মেসে বসে পড়তেন প্রেমচন্দ, কিষেণচন্দ। হিন্দিতে সংলাপ বলা কোনও ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, বম্বে যেতে চাননি। ‘পয়লা আদমি’ নামে একটা হিন্দি ছবি করেছিলেন। ওই পর্যন্তই।

জহরের মৃত্যুর পরে কিন্তু ওই বই নিয়েই ভারী বিপাকে পড়েন তাঁর স্ত্রী-পুত্র। মেসের ঘর ছেড়ে দিতে হবে, এত বই রাখবেন কোথায়? কাছেই ২১/১ রাধানাথ মল্লিক লেনের একতলায় ভাড়া নেওয়া দু’কামরার বাসা তাঁদের। জহর-জায়া কমলা প্রথমে একটি ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে সব রেখে দেন। পাড়ার স্বরাজ পাঠাগারে দিয়ে দেন প্রায় সাড়ে ছ’শো বই। পরে অন্য ঘরটিও ছাড়তে হয়। নন্দন লাইব্রেরি ও নাট্যশোধ সংস্থা প্রচুর বই কিনে নেয়। ১৯৯৬ সালে ইন্দ্রনাথবাবুও কেনেন প্রায় আড়াই হাজার বই।

শীতের দুপুরে বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে বসে বছর ছিয়াশির কমলা বলেন, “মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতেও পাঠিয়ে দিয়েছি বেশ কিছু বই। রবীন্দ্র রচনাবলিটা শুধু নিজের কাছে রেখে দিয়েছি।’’

নিজের বাসায় ফিরে জহর কিন্তু একেবারে অন্য লোক। তিন মেয়ে সর্বাণী, ইন্দ্রাণী, কল্যাণী আর ছেলে সব্যসাচী। ছেলে যখন ছোট, রাতে বাড়ি ফিরে ওড়িয়া গান গেয়ে তাকে ঘুম পাড়াতেন। কলেজ স্কোয়ারের রেলিংয়ে ভর দিয়ে বাবার মতোই অমলিন হাসেন সব্যসাচী, ‘কোত্থেকে শিখেছিলেন, কে জানে!’ তিনি কী করে জানবেন যে, বাবা সে সব রপ্ত করেছেন অমিয় নিবাসের ওড়িয়া কর্মচারীদের কাছে!

তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে কবেই, সব্যসাচী বিয়ে করেননি। ‘বাবা কিন্তু এমনিতে বেশ গম্ভীর। আমরা ভয়ই পেতাম,’ বলেই তিনি যোগ করেন, ‘মাঝে-মধ্যে বেড়াতেও নিয়ে যেতেন কিন্তু। নিজে খেতে খুব ভালবাসতেন। আমাদেরও রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। যেমন, এসপ্ল্যানেডে চাংওয়া। বাড়িতেও প্যাকেট নিয়ে আসতেন।’ রোজকার বাজারহাট, হেঁশেল, ছেলেমেয়েদের অবশ্য কমলাই সামলাতেন। তাঁর মনে পড়ে যায়, ‘কোনও দিন ফাংশন থেকে ফেরার পথে হয়তো বাজার করে নিয়ে এলেন। সে আবার এত্ত বাজার, একগাদা। ছেলেমেয়েদের ইস্কুল-টিস্কুলের ব্যাপারে তো আমিই যেতাম। উনি গেলে তো অন্য রকম, কাজের কথা হত না, লোকের ভিড় হয়ে যেত।’

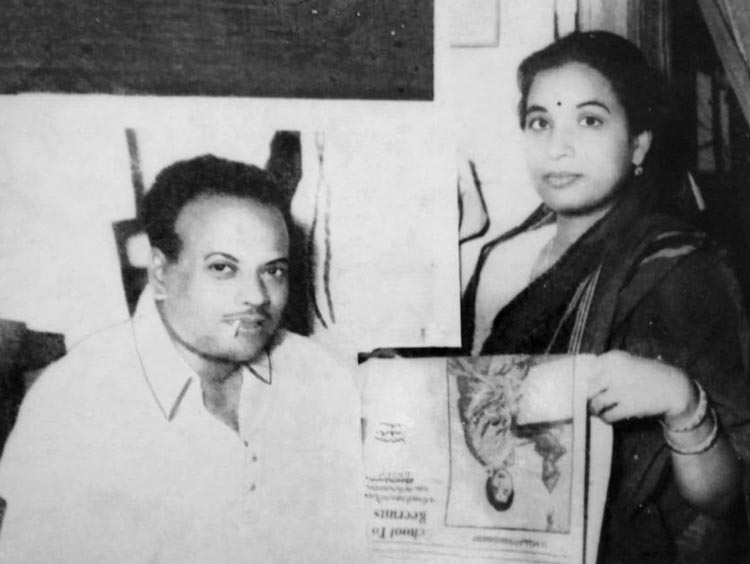

স্ত্রী কমলার সঙ্গে

সুচিত্রা সেন জহরকে ডাকতেন ‘ভাইয়া’ বলে। তিনি পাবনার মেয়ে, খাস বাঙাল। মাঝে-মধ্যেই তাঁর শুঁটকি খাওয়ার সাধ হত। কমলা চট্টগ্রামের, তাঁর রান্নার সুখ্যাতিও ছিল খুব। ‘উনি এক-এক দিন বাড়ি এসে বলতেন, শুঁটকি রেঁধে দিয়ে এসো। গাড়ি করে দিতেন। আমি রেঁধে নিয়ে যেতাম ওঁর বাড়ি,’ আলতো হেসে বলে চলেন কমলা। বাঙাল-যোগ মাধবীর সঙ্গেও, ‘ওঁরা বরিশালের লোক, আমিও তা-ই। তাই জহরদা আমাকে বলতেন ‘চ্যালা’ আর আমি বলতাম ‘গুরু’। প্রতি বিজয়া দশমীতে পোস্টকার্ড পাঠাতেন। আশীর্বাদ। যত দিন বেঁচে ছিলেন।’

শরীর কিন্তু দ্রুত ভাঙছিল।

একটা সময়ে স্বাস্থ্যের প্রতি দারুণ নজর ছিল জহরের। ভানুর স্মৃতি বলছে, ‘বাতাসার মধ্যে পেঁপের রস ভিজিয়ে খেত, ছাগলের দুধ খেত।’ কিন্তু পরে লিভার আর পেরে উঠছিল না। ফিরে ফিরে আসছিল জন্ডিস। বারবার তিন বার।

১৯৭৪-এ শুটিং হল ‘যুক্তি তক্কো’র। কাছাকাছি সময়েই উত্তম অভিনীত ‘ব্রজবুলি’। এক সময়কার গোলগাল লোকটা তখন প্রায় কঙ্কাল। ‘দেহপট সনে নট সকলই হারায়।’ সিনেমায় কেউ আর কাজ দিতে চায় না, এড়িয়ে যায়। রঙমহলই সম্বল।

১৯৭৭ সালের পয়লা অগস্ট সকালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একটা ফোন পান জহরের পাড়া থেকে, ‘মেডিক্যাল কলেজে জহরদা মারা গেছেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটু খবর দিতে পারেন?’ একটু ইতস্তত করে সৌমিত্র ফোন করেন ভানুকে। দু’জনেই চলে আসেন মেডিক্যালে। সৌমিত্রের কথায়, ‘তখন আমরা শুধু দু’জন। আর কেউ নেই। পাড়ার লোকজন গেছে জিনিসপত্র কিনতে। আমরা উপরে গিয়ে দেখলাম, জহরদাকে সবুজ রঙের একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।’

ভানু পুরোপুরি ভেঙে পড়েছেন। কোনও রকমে বললেন, ‘জহরের কি দেশের কাছে এইটুকুই পাওনা ছিল সৌমিত্র? অন্য দেশ হলে স্যার উপাধি পেত।’ সব্যসাচী তখন সবে ক্লাস এইট। তাঁর আবছা মনে আছে, ‘রাতে মেসের লোকজনই বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। পরের দিন সকালে ভানুকাকু বাড়িতে এসে কাঁদতে-কাঁদতে আমাদের দরজার সামনেই বসে পড়লেন।’

কিন্তু একটা কাঁটা এখনও বিঁধে আছে কমলার মনে। যাঁদের খুব ঘনিষ্ঠ বলে জানতেন, যাঁদের সঙ্গে দিনরাত ওঠা-বসা ছিল জহরের, ক’দিন পর থেকে তাঁরা কেউই আর খবর নেননি এক দিনও।

হলদে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো কয়েকটা সাদা-কালো ছবি। একটা যুবা বয়সের পোর্ট্রেট, আর একটা অমিয় নিবাসের ঘরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে রাজার মেজাজে জহর। তার ঠিক নীচটিতে বসে কমলা হাসেন, ‘হয়তো লোকে ভয় পেত, যদি টাকা-ফাকা চেয়ে বসি! তখনও তো ছেলেটা দাঁড়ায়নি। মেয়েগুলোর বিয়ে হয়নি। উনি কিন্তু সব বন্দোবস্ত করে রেখে গিয়েছিলেন। কারও কাছে হাত পাততে হয়নি।’’

আলো সরে গিয়েছে চল্লিশ বছর হল। চিলতে গলিতে সবুজ দরজার মাথায় খালি রয়ে গিয়েছে আবছা নেমপ্লেট— জহর রায়।

তথ্যঋণ: আনন্দবাজার আর্কাইভস, রবি বসুর ‘স্মৃতির সরণিতে’ (বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত), একেই বলে শুটিং (সত্যজিৎ রায়), ভানু সমগ্র,

হাসি-রাজ ভানু-জহর (সংকলন)