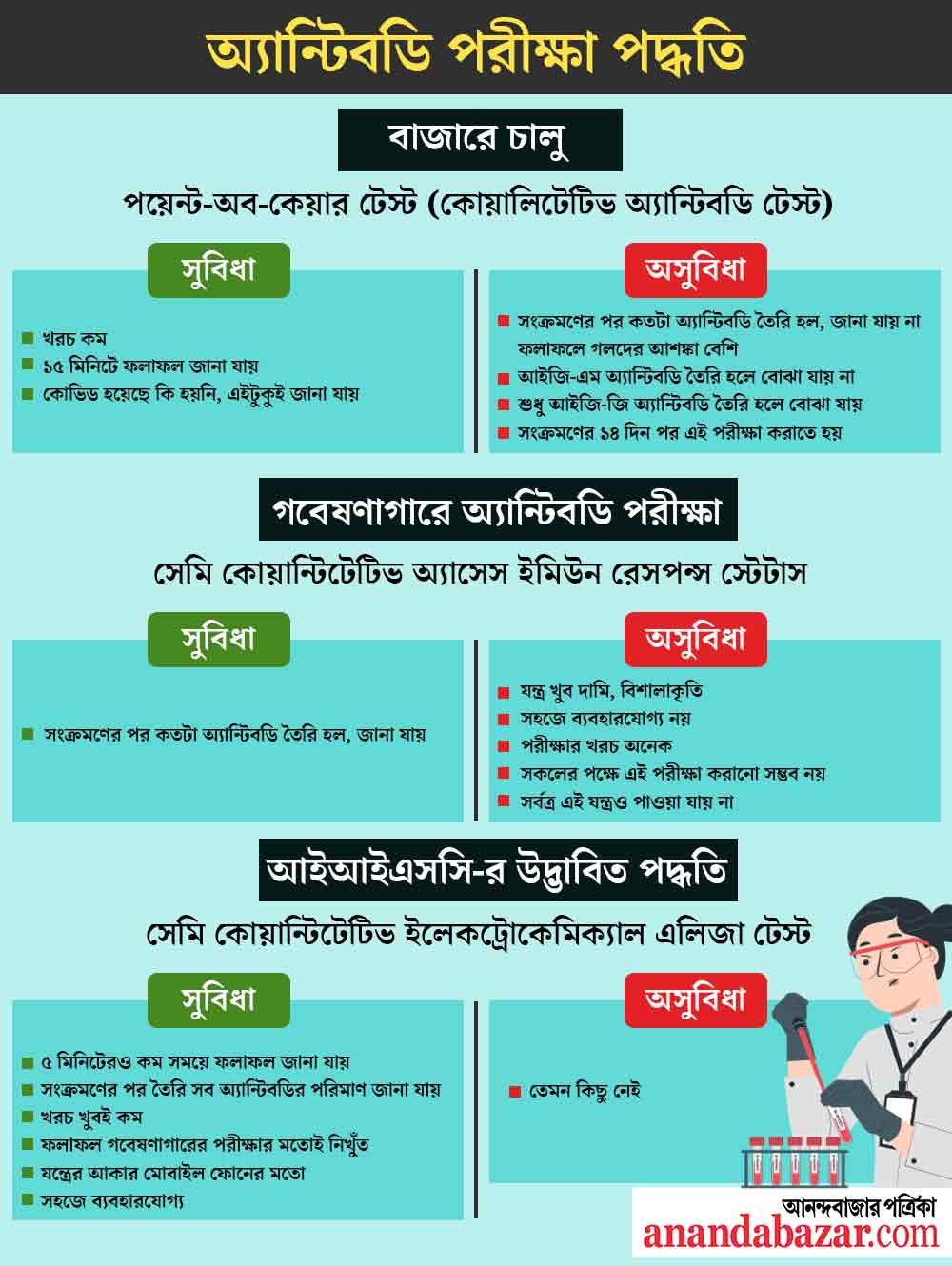

কোভিড হয়েছে? নাকি হয়নি? প্রাথমিক রক্তপরীক্ষায় তো বোঝা যায় এইটুকুই। যার নাম র্যাপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট। এই পদ্ধতিতে এর বেশি কিছু জানা যায় না।কিন্তু সংক্রমিত হওয়ার পর ৭/৮ দিন থেকে ১৪ দিনের মধ্যে সার্স-কভ-২ ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করার জন্য ঠিক কী কী অ্যান্টিবডি কী পরিমাণে তৈরি হয়েছে আমাদের দেহে, তারা কত দিন লড়াই চালাতে পারবে, এ বার তা-ও জানা যেতে পারে কাছেপিঠের কোনও কোভিড পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে। পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে। একটি মোবাইল ফোনের মতো যন্ত্রের সাহায্যে।

বিশ্বে প্রথম এই অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব দেশের দ্বিজোত্তম বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান বেঙ্গালুরুর ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (আইআইএসসি)’-এর। ইতিমধ্যেই যার পেটেন্ট করানো হয়েছে আমেরিকায়। গবেষণাপত্রটি একটি আন্তর্জাতিক চিকিৎসা গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশের অপেক্ষায়। এই পদ্ধতিতে সামান্য সময়েই জানা সম্ভব হবে, সংক্রমণের ৭/৮ দিন পরে আমাদের দেহে কোন অ্যান্টিবডি কতটা তৈরি হয়েছে আর তা সর্বাধিক কত দিন পর্যন্ত লড়াই চালাতে পারবে। এ-ও জানা যাবে সংক্রমিত হওয়ার ১৪ দিন পরে নতুন আর কোন অ্যান্টিবডি কী পরিমাণে তৈরি হয়েছে মানবদেহে আর সেটাই বা কত দিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে।এর ফলেকোভিড রোগীদের প্রাথমিক ভাবে কোন ওষুধ কী পরিমাণে খাওয়ানো প্রয়োজন, টিকার ডোজগুলির শক্তি কতটা রাখা জরুরি, সেটা বোঝার কাজ সহজতর হবে বলেই জানাচ্ছে বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

উদ্ভাবনের মূল কাণ্ডারী আইআইএসসি-র সেন্টার ফর ‘ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং’-এর অধ্যাপক এবং ‘ডিভিশন অব ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্সেস’-এর ডিন নবকান্ত ভাট। ‘আনন্দবাজার অনলাইন’-কে নবকান্ত বলেন, “সংক্রমণের কিছু দিন পর মানবশরীরে অ্যান্টিবডিগুলির প্রতিরোধ কী ভাবে কী পরিমাণে কমে আসে এ বার তা নিখুঁত ভাবে বোঝা সম্ভব হবে। বার বার সংক্রমণের কতটা প্রভাব পড়ে আমাদের দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর, সেটাও বোঝা যাবে।"

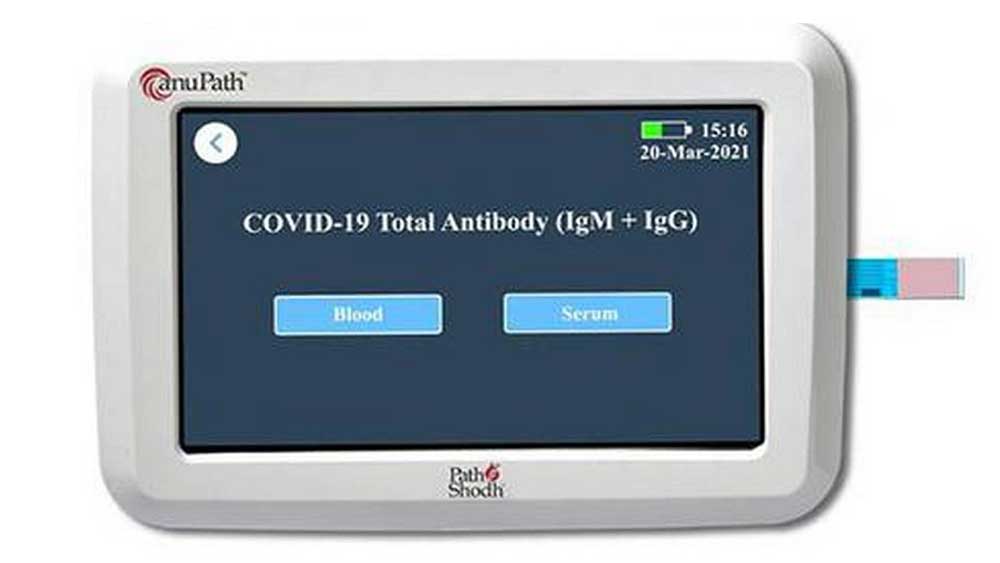

অ্যান্টিবডি মাপার যন্ত্র। ছবি সৌজন্যে- অধ্যাপক নবকান্ত ভাট।

আইজি-এম এবং আইজি-জি অ্যান্টিবডি

যে কোনও সংক্রমণের সপ্তম দিনের মাথায় মানবকোষগুলিতে প্রথমে যে অ্যান্টিবডিগুলি তৈরি হয়, তাদের নাম ‘আইজি-এম’। সীমান্ত পেরিয়ে শত্রুরা ঢুকলে যেমন প্রথম তাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়, তেমনই সার্স-কভ-২ সহ যে কোনও সংক্রমণের সাত দিনের মাথায় মানবদেহে তৈরি হয়ে যায় আইজি-এম অ্যান্টিবডি। পরের সাত দিনে তাদের সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু সংক্রমণের তিন সপ্তাহ পর এই অ্যান্টিবডিগুলি উধাও হয়ে যায়। অনেক দিন ধরে গোপনে প্রস্তুতি নেওয়ার পর সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়া বেশি সংখ্যক হানাদারের সঙ্গে যেমন লড়াইয়ে পেরে ওঠে না আচমকা আক্রমণে দিশাহারা সীমান্তে মোতায়েন অল্প সংখ্যক জওয়ান, অনেকটা তেমনই।

কিন্তু শত্রু ঢুকে পড়ার খবর তখন চাউর হয়ে গিয়েছে। ফলে সীমান্তে মোতায়েন অল্প সংখ্যক জওয়ানের সহায়তায় ভিতর থেকে ছুটে যায় আরও জওয়ান। সংক্রমণের দ্বিতীয় সপ্তাহে মানবদেহে তৈরি হয়ে যায় আরেক ধরনের অ্যান্টিবডি— ‘আইজি-জি’। পরের দু’সপ্তাহে তাদের সংখ্যাও বাড়ে সংক্রমণ রুখতে। কিন্তু অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়ায় শত্রুরা তত দিনে কৌশলগত অবস্থানের নিরিখে আরও সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। তাই নতুন আইজি-জি অ্যান্টিবডিগুলিও বড়জোর তিন থেকে ছ’মাস লড়াই চালাতে পারে। তার পর তারাও উধাও হয়ে যায়। তখন ফের সংক্রমণের আশঙ্কা জোরালো হয়ে ওঠে।

সংক্রমণের পর কোন অ্যান্টিবডি কী ভাবে কতটা লড়াই করল, সেটা মনে রেখে তার পরেও মানবশরীরে তৈরি হয় এক ধরনের অ্যান্টিবডি। সেগুলিকে বলা হয়, ‘বি সেল অ্যান্টিবডি’। তবে তারাও একটা সময় পরে উধাও হয়ে যায়। নবকান্তের কথায়, “তাই সংক্রমণের পর কোন কোন অ্যান্টিবডি কী পরিমাণে তৈরি হয়, সেই খবর পাওয়াটা খুব জরুরি চিকিৎসকদের কাছে। সেই মতো তাঁরা ওষুধ দিতে পারেন।ওষুধের পরিমাণ স্থির করতে পারেন। আমাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি চিকিৎসকদের এ ব্যাপারে খুবই সাহায্য করতে পারে।”

এই পদ্ধতির নাম ‘সেমি-কোয়ান্টিটেটিভ ইলেকট্রোকেমিক্যাল এলিজা টেস্ট’। কেন ‘সেমি’? নবকান্ত জানাচ্ছেন, অ্যান্টিবডির একেবারে সঠিক পরিমাণ জানা সম্ভব হয় না। তবে সর্বনিম্ন ও সর্বাধিক এই পাল্লার মধ্যে কতগুলি অ্যান্টিবডি থাকতে পারে তা এই পদ্ধতিতে বলা যায়।

গ্রাফিক: সন্দীপন রুইদাস।

কোথায় অভিনবত্ব এই পদ্ধতির?

নবকান্তের কথায়, “মানবদেহে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডিগুলির মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানের জন্ম দেওয়া হয় মোবাইল ফোনের আকারের এই যন্ত্রের ব্যাটারি থেকে দেওয়া ভোল্টেজের মাধ্যমে। তার ফলে তৈরি হয় বিদ্যুৎপ্রবাহ। সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিমাপ করেই বলা যায় কী পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে সংক্রমণের পর। তা সর্বনিম্ন ২০ ন্যানো মোলার হতে পারে। আবার সর্বাধিক হতে পারে ৪০০ ন্যানো মোলার (‘মোলার’ ঘনত্ব পরিমাপের একক)।ফলে, সংক্রমণের পর সাত থেকে ১৪ দিনে মানবদেহে তৈরি হওয়া কোন কোন অ্যান্টিবডি কী পরিমাণে থাকতে পারে তার একটা সীমা (‘রেঞ্জ’) জানতে পারা যায় এই পদ্ধতিতে।”

এই অ্যান্টিবডিগুলির পরিমাণ যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময় পর কমে যায়, তাই সেই সময় সেগুলির পরিমাণ কতটা হ্রাস পেতে পারে, সে ব্যাপারেও আগাম অনুমান সম্ভব হবে। পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে সেই তথ্য ভেসে উঠবে যন্ত্রের স্ক্রিনে। যা শুধু চিকিৎসকদেরই সাহায্য করবে তা নয়, রোগীরাও জানতে পারবেন সংক্রমণের কত দিন পর কোন অ্যান্টিবডি তাঁদের শরীরে কী পরিমাণে তৈরি হয়েছে, জানাচ্ছেন নবকান্ত।

বেঙ্গালুরুর আইাইএসসি-র গবেষকদল। ছবি সৌজন্যে- অধ্যাপক নবকান্ত ভাট।

চালু র্যাপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট করা হয় কী ভাবে?

কলকাতার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অরিন্দম বিশ্বাসের বক্তব্য, “এই পরীক্ষা করা হয় মূলত অতিবেগুনি রশ্মি (‘আলট্রাভায়োলেট রে’)-র মাধ্যমে। সেই আলোকরশ্মির ঘনত্বের তারতম্য থেকেই চালু এলিজা পরীক্ষার ফলাফল জানা যায়।”অরিন্দম জানাচ্ছেন, গবেষণাগারের বাইরে র্যাপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট করানো হলে তার খরচ কম হলেও তাতে অ্যান্টিবডির পরিমাণ জানা অসম্ভব। এই পদ্ধতিতে অতিবেগুনি রশ্মির ঘনত্বের তারতম্য দেখে শুধু বলা সম্ভব সংক্রমণ হয়েছে কি হয়নি। কেউ গর্ভবতী হয়েছেন কি হননি, সেটা বুঝতেও একই ধরনের পরীক্ষা চালানো হয় মূত্রনমুনা নিয়ে। আর গবেষণাগারে পরীক্ষার খরচ অনেক বেশি বলে তা সকলের পক্ষে করানোও সম্ভব হয় না। এই পরীক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ।কারণ পরীক্ষার যন্ত্রগুলি বেশ দামি। তাই আইআইএসসি-র উদ্ভাবিত যন্ত্র কম সময়ে অ্যান্টিবডির পরিমাণ জানাতে পারলে চিকিৎসকদের সুবিধা হবে। পরীক্ষার খরচ কম থাকলে তা সকলের পক্ষে করানোও সম্ভব হবে। পরীক্ষার ফলাফল জানতে সময় কম লাগলে তা রোগীদের পক্ষে হয়ে উঠবে আরও সহায়ক।

এর আগে ডায়াবিটিস, যকৃতের রোগ, রক্তাপ্লতা, অপুষ্টির মাত্রা অল্প সময়ে জানারও যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে আইআইএসসি-র এই গবেষকদল।

এ বার কোভিড রোগীদের দেহে অ্যান্টিবডির পরিমাণ জানার অগ্নিপরীক্ষাতেও পাশ করে গেল আইআইএসসি-র এই নতুন উদ্ভাবন।

-------------------------------------

ছবি ও গ্রাফিক তথ্য সৌজন্যে: অধ্যাপক নবকান্ত ভাট।

গ্রাফিক: সন্দীপন রুইদাস।