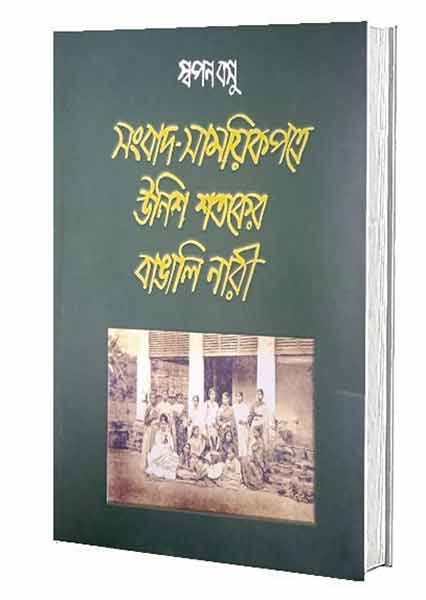

২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল স্বপন বসু সঙ্কলিত ও সম্পাদিত সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডটি আলোকপাত করেছিল বাঙালি নারীর সামাজিক অস্তিত্বের বিভিন্ন দিকের উপর। সম্প্রতি ‘বুকস স্পেস’ থেকে এই গ্রন্থটি সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি নারী নামে নবকলেবরে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যায়বিন্যাস এবং বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকলেও, ভূমিকা ও নির্দেশিকায় পরিমার্জনা ও পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট।

উনিশ শতক বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কালখণ্ড। এই শতকের গোড়া থেকে শুরু স্ত্রীশিক্ষার প্রসার। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা— এই সমস্ত নির্যাতনমূলক কুপ্রথার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বাঙালি বিদ্বৎসমাজের উদ্যোগে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত উনিশ শতকেই। একই সঙ্গে মুদ্রণ-সংস্কৃতির প্রসারের ফলে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পত্রপত্রিকার আবির্ভাব। এদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। শুধু পুরুষেরা এই সব পত্রিকার সম্পাদক বা লেখক ছিলেন তা নয়, মহিলারাও ক্রমশ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব তুলে নিলেন এবং পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত ভাবে চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। বিতর্ক ও মত বিনিময়ের একটি পরিসর গড়ে উঠল। বিশেষত নারী-সম্পর্কিত প্রত্যেকটি সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হল।

এই সঙ্কলনের ভিন্ন অধ্যায়ের নামকরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে উনিশ শতকের নারীচর্চার ধরন। বাঙালি সমাজে মেয়েদের অবস্থা, নারী-নির্যাতন, বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে নারীকেন্দ্রিক সংস্কার আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, মেয়েদের চিন্তাচেতনার জগৎ, কর্মক্ষেত্রে নারী, প্রতিবাদী নারী, সভাসমিতি ও প্রকাশ্য জনজীবন, বাঙালি নারীর পদবি ব্যবহার, নারীর বিষয়াধিকার, বারবনিতার সমস্যা, অপরাধজগতে নারী প্রভৃতি প্রসঙ্গের উপর আলোকপাত করেছে এই সঙ্কলন। উনিশ শতকের বাংলার মেয়েদের ইতিহাস লিখতে হলে প্রত্যেকটি বিষয় প্রাসঙ্গিক। ঢাকা, আগরতলা, কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মফস্সল শহরে ছড়িয়ে থাকা কুড়িটি গ্রন্থাগার ও লেখ্যাগার থেকে সংগ্রহ করা একশোটিরও বেশি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত নারী সংক্রান্ত যাবতীয় লেখাপত্র ছেঁকে এনে সঙ্কলক পুনর্নির্মাণ করেছেন উনিশ শতকের বাংলার বৌদ্ধিক-নৈতিক বিশ্বকে— যে বিশ্বের অন্যতম চর্চার বিষয় ছিল নারীর পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থান, এক কথায় যাকে ইতিহাসবিদরা নারীপ্রশ্ন বা ‘উইমেন’স কোয়েশ্চেন’ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। দুই মলাটের মধ্যে পরিবেশন করে হাতের মুঠোয় তুলে দিয়েছেন উনিশ শতকের নারী-যাপনের বিভিন্ন দিক নিয়ে মূল্যবান গবেষণার রসদ।

উনিশ শতকের বাঙালি বিদ্বৎসমাজের বিতর্কের অন্যতম বিষয় ছিল মেয়েদের জন্য পাশ হওয়া বিভিন্ন আইন— হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইন, তিন আইন, সহবাস সম্মতি আইন প্রভৃতি। এই আইনগুলি পাশ হওয়ার পর যে তর্ক থেমে গিয়েছিল তা নয়। গোটা উনিশ শতক ধরেই বিধবাবিবাহের ভালমন্দ নিয়ে তর্কাতর্কি চলেছে। তিন আইন বা সহবাস সম্মতি আইন সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। বিশ শতকের গোড়াতেও এই বিতর্ক অব্যাহত থেকেছে। নারী সমস্যার যে সব দিক নিয়ে ঔপনিবেশিক শাসকের আইনি হস্তক্ষেপ ঘটেনি, যেমন বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ বা পণপ্রথা— সেই সমস্ত বিষয় নিয়েও ক্রমাগত আলাপ-আলোচনা চলেছে।

তবে উনিশ শতকের সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়গুলি হল স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা। স্ত্রীশিক্ষার সুফল ও কুফল, স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য, কোন পাঠ্যক্রম অনুসারে মেয়েদের শিক্ষাপ্রদান করা উচিত, স্ত্রীস্বাধীনতা অর্থাৎ পর্দা ভেঙে জনপরিসরে মেয়েদের বিচরণ কতটা কাম্য, মেয়েরা কত দূর এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করতে নৈতিক ভাবে সমর্থ— এই প্রশ্ন ও প্রসঙ্গগুলো পুনঃপুনঃ উত্থাপিত হয়েছে মুদ্রিত মাধ্যমে, উষ্ণ তর্ক-বিতর্কে অবিরাম আন্দোলিত হয়েছে বাংলার বাচনিক পরিসর। সেই আন্দোলন থিতিয়ে যাওয়ার কোনও লক্ষণ ধরা পড়ে না উনিশ শতকের শেষেও। বহুচর্চিত উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে নারীপ্রশ্নের গুরুত্বহ্রাস ও জাতীয়তাবাদী সমাধানের তত্ত্বের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে, কারণ দেখা যাচ্ছে, নারীর সামাজিক অবস্থা সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নেরই মীমাংসা হচ্ছে না। তর্ক-বিতর্ক চলছে অবিরাম। মহিলারাও রীতিমতো সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করছেন সেই সব বিতর্কে। নিজের জীবনকে নিজের পছন্দমতো চালনা করার দাবিতে সরব হচ্ছেন তাঁরা। বহু প্রসঙ্গেই তাঁরা পুরুষদের থেকে ভিন্ন অবস্থান নিচ্ছেন। অর্থাৎ মেয়েরাও সেই তর্কমুখরিত পরিসরের সক্রিয় অংশীদার।

‘প্রতিবাদী নারী’ শীর্ষক অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মেয়েদের আলোড়ন-তোলা বিভিন্ন প্রতিবাদী পদক্ষেপ সংক্রান্ত খবরাখবর। পর্দানশিন হলেও মেয়েরা ন্যায়বিচারের জন্য আদালত পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন— কখনও বহুবিবাহিত পতির কাছে খোরপোশ দাবি করে, আবার কখনও বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করে। বিচার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অধরা রয়ে গেছে। ‘মেয়েদের চিন্তাচেতনার জগৎ’ শীর্ষক অধ্যায়টি তুলে ধরেছে মেয়েদের কণ্ঠস্বর যা পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শকে অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্ন করেছে, চ্যালেঞ্জ করেছে। উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েরা নীরব, বা সরব হলেও পিতৃতন্ত্রের স্বরে কথা বলে— এই ধারণা আর ধোপে টেকে না। কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা সরব হচ্ছেন। জনপরিসরে ব্যক্ত হচ্ছে যন্ত্রণাজর্জর ব্যক্তিযাপনের আখ্যান। ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হওয়ার কয়েক বছর পর কয়েকজন বিধবা পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি লিখে পুনর্বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। তিন আইন বা সহবাস সম্মতি আইন সম্বন্ধে তাঁরা তুলনায় কম সরব হলেও, স্ত্রীশিক্ষা বা স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয়ে তাঁদের কণ্ঠস্বর তেজোদীপ্ত এবং নিছক পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের অনুগামী নয়। স্বকীয়তায় উজ্জ্বল মেয়েদের মনোজগৎ, শাণিত ও যুক্তিনির্ভর তাঁদের বাচনিক অভিব্যক্তি।

সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি নারী

সঙ্কলন ও সম্পা: স্বপন বসু

১২০০.০০

বুকস স্পেস

সঙ্কলনের গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি হল বারবনিতাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর। চোদ্দো আইনের পীড়ন ও দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে তাঁরা সরব হচ্ছেন। প্রশ্ন করছেন, পুরুষ খদ্দেরদের কেন এই আইনের আওতায় আনা হয় না? তাদের মাধ্যমেও তো সংক্রমণ বাহিত হতে পারে! মুদ্রণ-সংস্কৃতির অংশীদার শুধুমাত্র ভদ্রমহিলারা নন, সমাজচ্যুত মহিলারাও সদ্ব্যবহার করেছেন এই মাধ্যমকে— আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্যে।

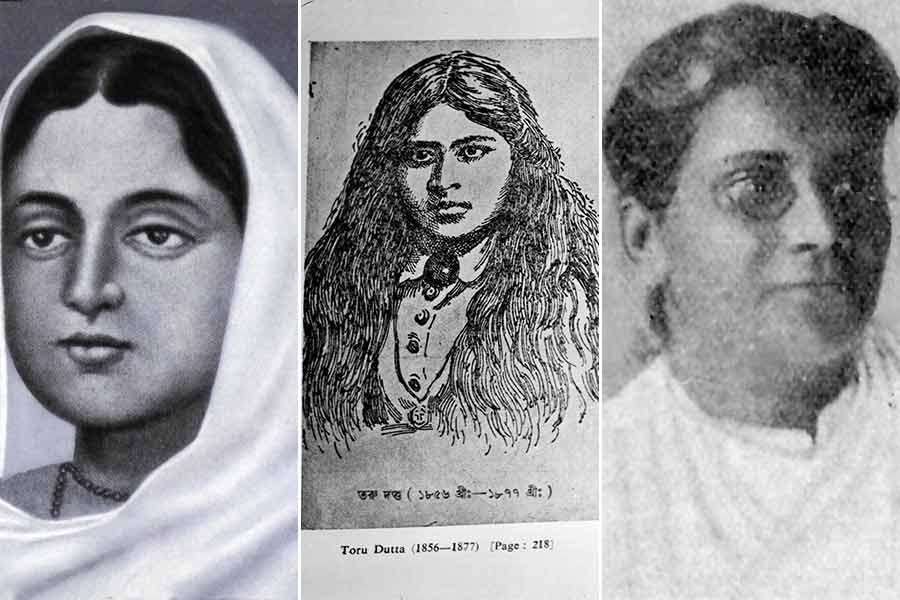

এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ও শোকসংবাদ সংক্রান্ত অধ্যায় দু’টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মেয়েদের জন্য বিভিন্ন চাকরির বিজ্ঞাপন মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের খুঁটিনাটির হদিস দেয় আমাদের। কত ছিল বেতন? কোন পদে কোন যোগ্যতা ছিল কাঙ্ক্ষিত? বিভিন্ন প্রসিদ্ধ নারীব্যক্তিত্বের প্রয়াণ উপলক্ষে মৃত্যু-পরবর্তী শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হত পত্রপত্রিকায়। রানি রাসমণি, তরু দত্ত, মহারানি শরৎসুন্দরী, অঘোরকামিনী রায়, মহারানি স্বর্ণময়ী, জগন্মোহিনী দেবী প্রমুখের জীবনচরিত এই সঙ্কলনের মহার্ঘ প্রাপ্তি।

এই গ্রন্থটির সম্পাদককৃত সংযোজনটি অত্যন্ত মূল্যবান। বিভিন্ন স্বল্পচর্চিত ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের উপর অভূতপূর্ব আলোকপাত ঘটেছে এই সংযোজিত পর্বটিতে। সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা, বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা, হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় অথবা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী সেনের মতো কৃতী মনস্বিনীদের বহু অচর্চিত দিক উঠে এসেছে সম্পাদকীয় সংযোজনে। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি হল তিন আইনের বিবাহের পদ্ধতি।

বর্তমান সঙ্কলনটির প্রচ্ছদে স্থান পেয়েছে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তোলা হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের একটি আলোকচিত্র। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কৃতী মহিলাদের আলোকচিত্র, যা ২০০৩ সালের সঙ্কলনে ছিল অনুপস্থিত। এই ছবিগুলি বইটির মূল্য অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের ফসল এই সঙ্কলনটি উনিশ শতকের বাংলার প্রেক্ষাপটে মানবী-ইতিহাসের গবেষকদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)