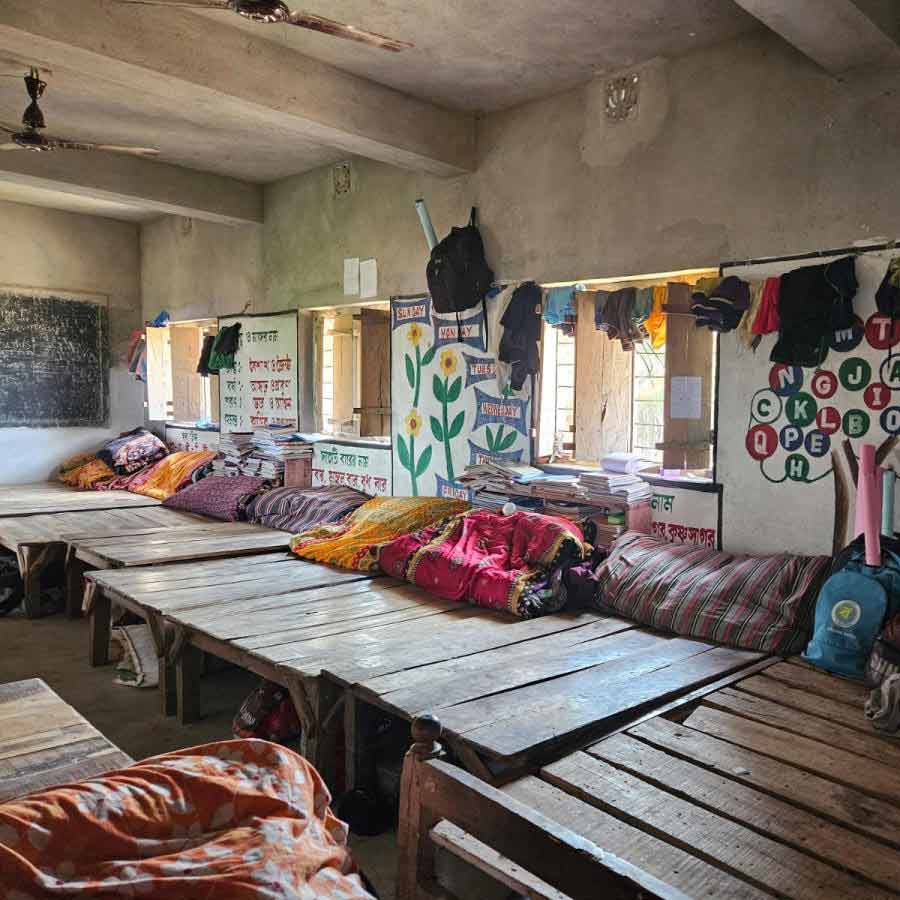

একটা লম্বাটে ঘর, ঘেঁষাঘেঁষি করে পাতা গোটা দশ-বারো তক্তপোশ। কাপড়জামা ঠাসা দেওয়ালের পেরেকে টাঙানো সাইডব্যাগ, বইখাতা ঠাসা তক্তার বুক কেস। এক প্রান্তের দেওয়ালে মনীষীদের ছবি, অন্য প্রান্তে টাঙানো ব্ল্যাকবোর্ড, তাতে লেখা কেমিস্ট্রির ফর্মুলা। এই ঘরে বাইশটি ছেলে থাকে। তোশক-চাদর তক্তপোশে বিছানো থাকলে হস্টেল, সকালে গুটিয়ে নিলে ক্লাসরুম। আবাসিক স্কুলে বারো জন শিক্ষক, দু’জন রন্ধনকর্মী, সাতচল্লিশ জন পড়ুয়া। তাদের মধ্যে রয়েছে সুচাঁদ মাহাতোর ছেলে (পঞ্চম শ্রেণি) আর মেয়ে (সপ্তম শ্রেণি)। সুচাঁদ আনাজ বিক্রি করেন। দুই সন্তানের হস্টেল ফি মাসে চার-পাঁচ হাজার টাকা, তার উপর দিতে হয় স্কুল ফি। তবু তিনি খুশি। “সরকারি স্কুলে দিলে ওরা যাবে, খাবে, ফিরে পথে পথে ঘুরে বদমায়েশি করে বেড়াবে।”

শিক্ষকরা জানালেন, পরিযায়ী শ্রম, এবং অতীতে হাই স্কুল দূরে থাকায়, হুড়া, পুঞ্চা, মানবাজার, বাগমুন্ডির মতো ব্লকে হস্টেলের চাহিদা ছিলই। এখন নতুন সঙ্কট— মোবাইলের নেশা থামাতে পারছেন না বাবা-মা। বারো মাস লেগে-থাকা উৎসব পড়ার পরিবেশ নষ্ট করছে। অন্য দিকে, বিএড, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করেও কর্মহীন, ‘কিছু করতে চাওয়া’ তরুণ-তরুণীদের সংখ্যা বাড়ছে। এমন ছ’সাত জন উদ্যোগী এক-একটা আবাসিক স্কুল শুরু করছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজ়িয়ো, বিবেকানন্দ থাকছেন স্কুলের নামে।

অনেক আবাসিক স্কুল এখনও নথিভুক্ত নয়। ছাত্রছাত্রীদের নাম লেখানো রয়েছে কোনও সরকারি স্কুলে। আরও অনেক স্কুল ‘হাইব্রিড’ গোত্রের— ষষ্ঠ বা অষ্টম শ্রেণি অবধি অনুমোদন রয়েছে, কিন্তু নবম-দশম শ্রেণিও সেখানে ক্লাস করে, মাধ্যমিক দেয় সরকারি স্কুল থেকে। কেবল হুড়াতেই এমন স্কুলের সংখ্যা, কেউ বলেন পঞ্চাশ, কেউ চল্লিশ। আবাসিকের সংখ্যা সত্তর-আশি থেকে দেড়শো-দু’শো। তবে কুলাবহালের একটি স্কুলে চারশোরও বেশি ছেলেমেয়ে থাকে হস্টেলে, মোট ছাত্রছাত্রী আটশোর বেশি।

কুলাবহালের এই বেসরকারি স্কুলের যিনি প্রেসিডেন্ট, তিনি কাছেরই একটি সরকারি স্কুলের শিক্ষক। তাঁর স্কুলেই নাম লেখানো নবম-দশমের ছাত্রীদের। সরকারি স্কুলটিতে ফিজ়িক্স ও অঙ্কের শিক্ষক নেই, মাধ্যমিকে ছ’সাত জন প্রথম বিভাগ পায়। প্রাইভেট স্কুলটি থেকে পরীক্ষা-দেওয়া ছিয়াশি জন পরীক্ষার্থীর চুয়াত্তর জন প্রথম বিভাগ পেয়েছে। কেন এমন হচ্ছে? “সরকারি স্কুলের ছাত্ররা অনেকেই নানা কাজ করে, নিয়মিত ক্লাসে আসে না।” দেখা যাচ্ছে, এক-একটি সরকারি স্কুলকে ঘিরে গড়ে উঠেছে চার-পাঁচটি আবাসিক স্কুল। কবে কবে ছেলেমেয়েরা সরকারি স্কুলে যাবে, মিড-ডে মিল খাবে, দুই স্কুলের শিক্ষকরা ঠিক করেন। শিক্ষা পোর্টালে কোন স্কুল কত ছাত্র দেখাবে, সম্ভবত তারও একটা বোঝাপড়া থাকে।

স্কুলের আগে-পরে প্রাইভেট টিউশন বা কোচিং— পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ দিনের সংস্কৃতি। কিন্তু পুরুলিয়ার মতো শিক্ষায় দুর্বল জেলায় (গত বছর মাধ্যমিকে ফেল চার জনে এক জন) হুড়ার মতো অনুন্নত ব্লকে (নারী সাক্ষরতা ৪৮ শতাংশ, খেতমজুর ৫০ শতাংশ) প্রাইভেট ব্যবস্থা কেন সরকারের পরিপূরক থেকে ক্রমশ বিকল্প হয়ে উঠছে, সে প্রশ্নটা করা চাই। বেসরকারি স্কুলের নবম-দশম শ্রেণির অনুমোদন আটকে রেখে শিক্ষা দফতর কতগুলো সরকারি স্কুল টিকিয়ে রেখেছে, কে বলতে পারে?

গরিব মেয়েরা কেবল অনুদান চান, রাজনীতি বা প্রশাসনের ভাল-মন্দ নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই, এই ‘মিথ’ যেমন তৈরি করা হয়েছে, তেমনই প্রচার করা হয়— গরিব বাবা-মা কেবল নম্বর বোঝেন। শিক্ষার ভাল-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামান না। সত্যি কি তাই? নারীদিবস উপলক্ষে বাসন্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিডাঙা গ্রামের মেয়েরা যে দাবিপত্র তৈরি করেছেন, তার এক নম্বরে রয়েছে “স্কুলে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ চাই।” দু’নম্বর দাবি, সব মেয়ের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তিন নম্বরে তাঁরা রেখেছেন শ্রমের সম-মজুরি। বিডিও-র হাতে ৮ মার্চ তুলে দেওয়া সেই দাবিপত্র এত দিনে নির্ঘাত আবর্জনা হয়ে গিয়েছে। মেয়েরা কিন্তু রাষ্ট্রকে জানিয়েছে, সন্তানের শিক্ষা সার্থক না হলে মায়েদের শ্রম, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, নিরর্থক হয়ে যায়।

এটা ঠিক যে, এখনও বহু অভিভাবক নম্বর দিয়ে শিক্ষা মাপার অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। রোজগারের আশা দেখতে না পেয়ে অনেক পড়ুয়া স্কুলে আগ্রহ হারাচ্ছে, তা-ও ঠিক। কিন্তু দূর থেকে দেখলে যাকে সাদা-কালো নকশা মনে হয়, কাছে গেলে বোঝা যায় তা নয়। স্কুলশিক্ষার প্রকৃত চিত্র বর্ণময়, বেদনাময়, স্বপ্নময়। সরকারি শিক্ষক মাত্রেই কর্মবিমুখ, আর প্রাইভেট স্কুল মানেই অর্থপিশাচ, এই ভাবনায় চিড় ধরে। প্রাইভেট আবাসিক স্কুল বাড়ছে, কিন্তু সেগুলোর খরচ কেবল ফি থেকে ওঠে না। উদ্যোক্তারা নিজেদের বেতনের টাকা দেন, চেয়েচিন্তে জোগাড় করেন জুতো, খাতা। আবার, সরকারি স্কুলের এক প্রধানশিক্ষকের দেখা মিলল, যিনি নিজের বেতনের টাকায় স্কুলের জন্য কিনেছেন স্মার্ট টিভি। যদিও তাঁর স্কুলে একটিমাত্র ক্লাসরুম, জলের অভাবে শৌচাগার অচল।

কোভিডের পর থেকে পাড়া ব্লকের বরণডাঙায় একটি অসরকারি স্কুলে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা পাশাপাশি শিক্ষণপদ্ধতির ক্লাস করছেন। ওই অসরকারি স্কুলটি (যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু) এক বিশেষ পদ্ধতিতে তিন থেকে আট বছরের শিশুদের পড়া-লেখা, অঙ্ক শেখাচ্ছে, যা আনন্দময়, ফলপ্রসূ। খেটে-খাওয়া পরিবারের সন্তানরাও মুখে-মুখে অঙ্ক করছে, স্বচ্ছন্দে বাংলা, ইংরেজিতে প্রশ্ন করছে অতিথিদের। সেই পদ্ধতি শিখতে বহু দূর থেকে, নিজেদের খরচে আসছেন সরকারি শিক্ষকরাও। ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা সমাজমাধ্যমে গ্রুপ তৈরি করে নিজেদের স্কুলের ক্লাসের ভিডিয়ো আপলোড করছেন। সেই পোস্টের নীচে একটি প্রশংসাবাক্য, এমনকি একটা ‘থামস আপ’ ইমোজি পাওয়ার মূল্য তাঁদের কাছে কতখানি, বলতে গিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়লেন কয়েক জন।

নানা সময়ে উৎসাহী শিক্ষকদের গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে অসরকারি উদ্যোগে। ‘প্রতীচী’-আয়োজিত বাৎসরিক শিক্ষক সমাবেশ, সরকারি শিক্ষকদের ‘শিক্ষা আলোচনা’ সংস্থা তার নিদর্শন। অনেক সমাজসেবী প্রত্যন্ত এলাকায় অর্থপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ শিক্ষার নানা প্রকল্প চালান। এ সব উদ্যোগের অধিকাংশই ক্রমে মিলিয়ে যায় টাকার অভাবে, পরিশ্রমী মানুষের অভাবে। ‘কী হতে পারত,’ সেই বার্তাটুকু থেকে যায় কেবল। তাই ভাল যেমন লাগে, তেমন প্রশ্নও জাগে, কতটুকু প্রত্যাশা করা যায় এমন ধরনের ট্রেনিং প্রকল্প থেকে? “প্রাইভেট টিউশন, প্রাইভেট স্কুল গ্রামে থাকবেই, যেমন থাকবেন ডিগ্রিহীন ডাক্তাররা,” বললেন প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কর্ণধার রঞ্জনা সেনগুপ্ত। “গ্রামীণ চিকিৎসকদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। আমরা শিক্ষকদের ট্রেনিং দিচ্ছি, যাতে শিশুরা আরও ভাল, আরও বেশি শেখে।”

শুনে মনে হয়, এই তো চাই। প্রত্যেকের যথাসাধ্য করা উচিত শিশুশিক্ষার জন্য। তার পর মনে পড়ে যে শিক্ষাব্যবস্থার সহভাগী হিসাবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ছাড়া রয়েছে এক চতুর্থ পক্ষ— করদাতা। তাঁর টাকায় যে সব স্কুল তৈরি হয়েছে, চলছে, সেখানে দরিদ্র শিশুর উচ্চমানের শিক্ষার আশা কেন বাধা পাচ্ছে, সে প্রশ্নটাও করা চাই। নিয়োগ-দুর্নীতি, শিক্ষকের বদলি, কন্যাশ্রী বা ট্যাবের টাকা নিয়ে যখন ধুন্ধুমার চলে, তখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলে মাসে দু’হাজার টাকা মাইনের শিক্ষক তক্তপোশে-বসা পড়ুয়াকে গণিত বোঝান। এক কিলোমিটারের মধ্যে স্কুল থাকতেও হস্টেলে গিয়ে থাকে তৃতীয় শ্রেণির শিশু। সেখানে জলের অভাব, জায়গার অভাব, নজরদারির অভাব। আইন যাদের মহাসড়কে হাঁটার অধিকার দিয়েছে, করদাতার টাকায় যাদের জন্য রাজপথ নির্মিত হয়েছে, তাদেরকেই কাঁটাঝোপ কেটে ফের রাস্তা তৈরি করতে হচ্ছে। এই কি উন্নয়নের পথ?

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)