এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার মৃত্যু ঘটেছে, এত বড় কথাটা হয়তো এখনও বলা যাবে না। কিন্তু এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ধর্মীয় সংখ্যাগুরুবাদের সামনে পড়ে ধর্মনিরপেক্ষতা বস্তুটার একটা বিরাট বিপন্নতা তৈরি হয়েছে। এ দেশে যদি তাকে আবার সুস্থ ভাবে বেঁচে উঠতে হয়, তা হলে ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনাটাতে আমাদের একটা নতুন জীবনীশক্তির সঞ্চার করতে হবে। আর সেই কাজটা প্রধানত করতে হবে আমাদের তরুণ প্রজন্মকেই। তাদের সামনে এখন বিরাট দায়িত্ব। তবে কিনা, সেই দায়িত্ব পালন করার আগে তাদের একটা জরুরি কাজ —ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটার কত রকম অর্থ সম্ভব, সেটা বোঝা। ভারতের মতো দেশের জন্য এত বড় মাপের শব্দটির কোন অর্থটি বেশি প্রযোজ্য, সেটা ভেবে বার করা।

তাই প্রথমেই আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, একটা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের পালনীয় আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটার এক রকম মানে হতে পারে। আবার, একটা সমাজের মধ্যে নানা ধর্মীয় সংস্কার, নানা বিভাজনের উপরে উঠে এক ধরনের বিশেষ মূল্যবোধ দিয়ে সামাজিক বৈচিত্রকে রক্ষা করা, আর এত রকম সামাজিক আইডেন্টিটি বা পরিচিতিকে সম্মান করার জন্য যে ধর্মনিরপেক্ষতা, সেটার মানেটা অন্য রকম হতে পারে। স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে এক প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ দেখা গিয়েছে। তবে সন্দেহ নেই, তার দ্বারা অনেক সময় অনেক অন্যায়ও সাধিত হয়েছে। সেই দিক থেকে দেখলে, রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যাগুরুবাদীদের থেকে কম অপরাধী নন। তাঁরা নিজেদের উচ্চ আদর্শের আড়ালে লুকিয়ে থেকে রাষ্ট্র-ক্ষমতার অতি-ব্যবহার এবং অপব্যবহার করেছেন, এবং সেটা করতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার নাম ডুবিয়েছেন। তাই, এ কথা বলাই যায় যে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র শব্দ দুটি আজ ভিতর থেকে নিঃশেষিত হয়ে ফাঁকা স্লোগানে পরিণত হয়েছে বলেই ধর্মীয় সংখ্যাগুরুবাদ আমাদের দেশে এ ভাবে দাপিয়ে ঢুকতে পারল।

আমি এক অন্য প্রজন্মের লোক। সেই প্রজন্ম নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য মেনে বড় হয়ে উঠেছে। (আমার মা যে আমার নাম রেখেছিলেন বুদ্ধের নামে, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নামে নয়, সে কথা মনে করে বেশ কৃতজ্ঞ বোধ করি।) হয়তো এই কারণেই আমাদের প্রজন্মের মানুষরা রাষ্ট্রবাদী ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের একটু সন্দেহের চোখে দেখতে শিখেছি। ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করতে করতেও আমি কোনও দিন ‘সেকুলারিজম বনাম কমিউনালিজম’, অর্থাৎ ‘ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম সাম্প্রদায়িকতা’র সংঘর্ষের তত্ত্ব গ্রহণ করিনি। পঁচিশ বছর আগে যখন বাবরি মসজিদকে ভেঙে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়, তখনও আমার মনে হয়েছিল, সবচেয়ে জরুরি কাজ— রাষ্ট্রবাদী ধর্মনিরপেক্ষতার ভুলটা ঠিক কোথায় ঘটে গিয়েছে, সেটা ভাল করে খুঁটিয়ে বিচার করা। আজ এই যে বছরটি শেষ হতে চলেছে, সেই ২০১৭ সালও আমাদের মনে করিয়ে দিয়ে গেল কেন জাতি, যুক্তিবাদ আর ধর্মের মধ্যেকার জটিল সম্পর্কটি আরও বেশি করে বিচার করা দরকার। রাষ্ট্রবাদী আদর্শের কবল থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে উদ্ধার করা দরকার, তার একটা নতুন সামাজিক অর্থ তৈরি করা দরকার। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যেন আমরা বুঝি কিছু অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ, যার মধ্যে থাকবে দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ও সমাজের মধ্যে সাম্য, সাংস্কৃতিক সংযোগ, বৌদ্ধিক সংলাপ, এবং পারস্পরিক সম্মান তৈরি করার প্রয়াস। তার বদলে, সেকুলারিজম-এর নামে একটা প্রচ্ছন্ন একত্ব-বাদ তৈরি করা, অর্থাৎ সবার এক-রকম হতে পারার উপর যদি জোর দেওয়া হয়, তবে দেশের সংখ্যালঘুদের উপর তার প্রভাব মারাত্মক হতে চলেছে। ভারতীয় সমাজের পক্ষে ধর্মীয় সংখ্যাগুরুবাদ যে রকম বিপজ্জনক, সেকুলারিজম-এর নামে একত্ববাদও ততটাই।

অবশ্যই আজ আমাদের প্রধান কাজ, ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের কবল থেকে ধর্মকে উদ্ধার করা, এবং শভিনিস্ট কিংবা উগ্র জাতীয়তাবাদীদের কবল থেকে জাতীয়তাবাদকে উদ্ধার করা। কিন্তু সে কাজ করতে গেলে, অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাকে আবার নতুন করে প্রাণ দিতে চাইলে আজ মনে রাখতে হবে, ধর্মের বৃহত্তর চেতনা বা আইডেন্টিটির গুরুত্বকে বাদ দিলে চলবে না। ধর্মীয় অন্ধতার বিরোধিতা করার সময়ে, কিংবা ধর্মীয় সংখ্যাগুরুবাদের প্রতিরোধ তৈরি করার সময়ে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় ভাবধারাকে ভিতর থেকে সম্মান না করলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ কোনও না কোনও ভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী। কিন্তু সেই বিশ্বাসের নামে অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি আক্রমণ শানানো, কিংবা ঘৃণা পোষণ করার মতো হীন কাজ তারা করে না। অন্য ভাবে বলতে গেলে, আমাদের দেশের মানুষ সাধারণত ‘ধর্মভীরু’। ‘ধর্মান্ধ’ নয়।

এই ভাবে ভাবতে গেলে আমরা বুঝতে পারব, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা যাঁরা এত দিন বলে এসেছেন, তাঁরা ধর্মের সব রকম অনুষঙ্গ কিংবা ক্ষেত্রকে পরিহার করে ধর্মের উপর সবটা অধিকার ধর্মান্ধ আক্রমণকারীদের দিয়ে দিয়েছেন বলেই আজ শুধু দক্ষিণপন্থী হিন্দু রক্ষণশীলরা বিবেকানন্দ বা অরবিন্দের মতো মানুষদের কথা বলেন। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতাকে নতুন করে প্রাণ দিতে গেলে আমাদের এঁদের বাণীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাঁদের আদর্শের প্রচার করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। ধর্মান্ধদের সংকীর্ণ রাজনীতির হাতে এই সব মানুষদের ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল না।

বিবেকানন্দ মনে করতেন, সব ধর্মই সমান সত্য। অরবিন্দের বক্তব্য ছিল, ‘রিলিজন’ শব্দটির কোনও সংস্কৃত প্রতিশব্দ নেই। ‘ধর্ম’ কথাটার অর্থ অনেক বড়, তাই রাজনীতির থেকে ধর্মকে বাদ দেওয়ার অর্থ— রাজনীতি থেকে নীতিকেই বাদ দেওয়ার চেষ্টা। বলেছিলেন, ‘রাজধর্ম’ শব্দটার সঙ্গে ‘ধর্ম’-এর কোনও যোগ নেই, বরং তার সঙ্গে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র ভাবনাটাই ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। ‘আখলাক’ শব্দেরও কাছাকাছি এর অর্থ: এই শব্দটির মানে হল রাজনীতির নৈতিকতা, যে নৈতিকতার ভিত্তিতে কোনও সু-প্রশাসক শাসনকার্য চালান। এ সবের সঙ্গে কি ধর্মান্ধ হিন্দুত্বের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব, যার ধ্বজাধারীরা আজ নিজেদের কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ বা অরবিন্দের কথার ভুল ব্যাখ্যা করে বেড়াচ্ছে?

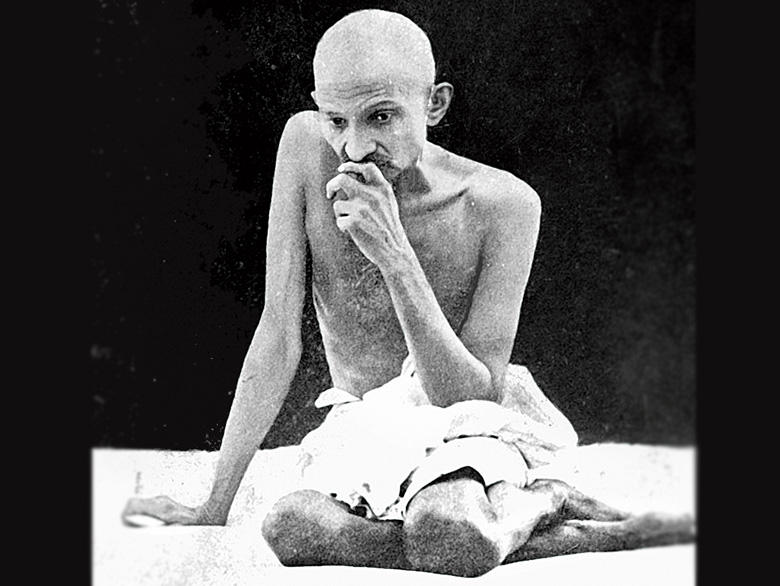

মহাত্মার হিন্দু-মুসলিম ভাবনার মধ্যেও সব ধর্মের ঐক্যসাধনের ভাবনাটা ছিল অত্যন্ত কেন্দ্রীয়। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের সময়ে গাঁধী ও আলি ভ্রাতৃদ্বয় রাজনীতি আর ধর্মকে আলাদা করার কথা বলেননি। বরং তাঁদের কাছে ধর্ম ও ধর্মীয় বিভেদের প্রতি সম্মান রক্ষা করার নৈতিকতাটি রাজনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চাঁদ আর চরকা তাঁদের ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সওয়া শতক পরে দেশভাগের বীভৎস ট্র্যাজেডিতে দেশ যখন ছিন্নভিন্ন, ভারতীয় মুসলিমদের যখন ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের কাছে পদে পদে অন্যায় ভাবে বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে হচ্ছে, মহাত্মা গাঁধী সেই সময়, ১৯৪৭-এর নভেম্বরে, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস অধিবেশনে বলেছিলেন: ‘ভারতীয় ইউনিয়নে বসবাসকারী কোনও মুসলমান যেন অ-নিরাপদ বোধ না করেন।’ ২১ নভেম্বর, প্রাত্যহিক প্রার্থনার পর যখন জানলেন, দিল্লিতে ১৩৭টি মসজিদ ভাঙচুর করা হয়েছে, তাঁর মনে হয়েছিল, ‘হিন্দুধর্মের উপর কলঙ্ক লেপন করা হল’।

আমাদের বাংলাতেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময়ে রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনার অসাধারণ মেলবন্ধন করতে পেরেছিলেন। জেলে বসে ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র বসু একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপর, যাতে তিনি বলেছিলেন: ইসলাম ধর্ম ভারতের হিন্দু নেতাদের মধ্যে দেশবন্ধুর চেয়ে বড় বন্ধু আর পায়নি। হিন্দুধর্ম ছিল তাঁর হৃদয়ের ধন, নিজের ধর্মের জন্য দেশবন্ধু নিজের প্রাণও দিতে পারতেন, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি অন্তরে সব রকমের অন্ধতার থেকে মুক্ত ছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায়, কেন তাঁর মধ্যে ইসলাম এত বড় বন্ধু খুঁজে পেয়েছিল।’

সুভাষও ধর্মবিশ্বাসের এই উদারতা নিজের রাজনীতিতে রাখতে চেয়েছিলেন আমৃত্যু। ১৯২৮ সালের মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কনফারেন্সে সুভাষচন্দ্র দুঃখ করেছিলেন যে ভারতের ধর্মসম্প্রদায়গুলি বড় বেশি ‘আলাদা’ থাকতে পছন্দ করে। ‘সাংস্কৃতিক সংযোগের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল ধর্মান্ধতা’, বলেন তিনি, ‘আর এই অন্ধতার সবচেয়ে বড় প্রতিকার রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার মধ্যে।’ এই প্রথম সুভাষ ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি ব্যবহার করলেন। তাঁর এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা কিন্তু ধর্ম-সংস্কৃতির সত্তাটির বিরোধিতা ছিল না, বরং ছিল নানা ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ‘সাংস্কৃতিক সংযোগ’ ঘটানোর চেষ্টা। নেহরুর চিন্তার মধ্যে ধর্ম বিষয়ে একটা দূরত্ব ছিল, আর গাঁধীর মধ্যে ধর্মীয় আহ্বানে গণ-আন্দোলন তৈরির প্রয়াস ছিল— বলা যেতে পারে, সুভাষ সে দিন এই দুইয়ের মধ্যে একটি মধ্যপন্থা তৈরির চেষ্টা করছিলেন।

তবে আজ আমি দেশের ভবিষ্যৎ ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিকদের যে অনুরোধ করছি ধর্মকে দূরে সরিয়ে না রেখে তাকে সম্মান করতে, তার মানে কিন্তু এই নয় যে, ভোটের খাতিরে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ানোর রাজনীতিটাকেও আমি সমর্থন করি। স্পষ্ট করে বলা দরকার, নরম হিন্দুত্বের মধ্যে যে ফাঁপা সুবিধেবাদ আছে, দৃঢ় হিন্দুত্বের অন্ধ রক্ষণশীলতার মতোই তা আমার কাছে ঘৃণ্য এবং পরিত্যাজ্য। আমি মনে করাতে চাই, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে সুভাষচন্দ্র যে ভাবে হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান সমস্ত ধর্মসমপ্রদায়কে এক করতে পেরেছিলেন, আর কেউ ততটা পারেননি। কিন্তু আমরা যেন মনে রাখি যে এই কাজটা করার জন্য তাঁকে কোনও দিন নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে সর্বসমক্ষে ‘দেখিয়ে’ বেড়াতে হয়নি।

আর এক মাসের মধ্যে আমরা মহাত্মা গাঁধীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ৭০ বছরে পৌঁছব। বছরের শেষে এসে তাই আমরা মনে করতে পারি, মহাত্মার হৃদয়যন্ত্র কী ভাবে আজীবন ভারতীয় ঐক্যের ভাবনায় মথিত হত। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে, ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি, সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবসে, গাঁধী বলেছিলেন, যদিও ‘সাধারণত এ সব তারিখ আমি মনে রাখতে পারি না,’ এবং যদিও ‘এই দেশপ্রেমিক (সুভাষ) হিংসার পথেই তাঁর বিশ্বাস রেখেছিলেন,’ তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ‘এই এক জন মানুষ কোনও দিন প্রাদেশিক বা ধর্মীয় বিভেদে বিশ্বাস করেননি।’ ওই সময়ে এক উকিল বন্ধু গাঁধীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন হিন্দুত্বের একটা ভাল সংজ্ঞা কী হতে পারে। গাঁধীর উত্তর ছিল, সংজ্ঞা তিনি ঠিক বলতে পারবেন না, তবে ‘হিন্দুত্বের অর্থ সব ধর্মকে সমান সম্মানের চোখে দেখা।’ ২৭ জানুয়ারি, তাঁকে যখন মেহরৌলিতে চিস্তির দরগায় নিয়ে যাওয়া হল, ভেতরের মার্বল সজ্জার উপর হিংসা-উন্মত্ত ভাঙচুরের চিহ্ন দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সে দিন কোনও বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল না তাঁর, তাই বেশি কথায় না গিয়ে হিন্দু, মুসলিম, শিখ সকলের উদ্দেশে কেবল একটিই অনুরোধ জানালেন: ‘শয়তানের কথা তোমরা শুনো না, ভ্রাতৃত্ব আর শান্তির পথটাকে এ ভাবে ছেড়ে যেয়ো না।’

ভ্রাতৃত্ব আর শান্তির পথ। ধর্মনিরপেক্ষতা এই রকমই একটা বড় আদর্শের কথা বলে, আর কিছু নয়। মাত্র কয়েক দশক আগে এই মানুষগুলি আমাদের এই সব কথা বলে গিয়েছেন। এর মধ্যেই আমরা যেন তা ভুলে না যাই। যেন মনে রাখতে পারি, ব্যক্তিগত জীবনে গভীর ভাবে ধর্ম পালন করেও দেশের কাছে, সমাজের কাছে অবিচলিত ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারাটা মোটেই কঠিন কাজ নয়।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাসের শিক্ষক