মা নিকতলা থেকে শেক্সপিয়র সরণি, সায়েন্স সিটি, রুবি হাসপাতাল বা সাউথ সিটি, কারও নিস্তার নেই। বড় রকমের ঝড়বৃষ্টি, সাইক্লোন এলে কলকাতার অস্তিত্বই সংকটে পড়বে। কর্পোরেশনের ১৪, ৫৭, ৫৮, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৭৪, ৮০ ও ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের সবচেয়ে ক্ষতি হবে। হুঁশিয়ারিটা বিশ্বব্যাঙ্কের। এশিয়ায় হংকং, ম্যানিলার মতো উপকূলবর্তী শহরগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে ছ’বছর আগেই তারা দেখেছিল, সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থানে কলকাতা। এত দিনে হয়তো বা সেই শহরের টনক নড়ল সদ্য প্রকাশিত এক বইয়ের সৌজন্যে। অমিতাভ ঘোষের দ্য গ্রেট ডিরেঞ্জমেন্ট।

সেই বই নিয়েই গত সপ্তাহে শহরের আইসিসিআর প্রেক্ষাগৃহ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নানা জায়গায় উপস্থিত ছিলেন লেখক। আইসিসিআর-এর অনুষ্ঠানে সটান বলে দিলেন, ‘‘রিপোর্টটা পড়ার পরে মাকে আমার সঙ্গে নিউ ইয়র্কে গিয়ে থাকতে বলেছিলাম। সে রকম ঝড়বৃষ্টি এলে আমাদের যোধপুর পার্কের বাড়িও বাঁচবে না।’’

ডিরেঞ্জমেন্ট, মানে মস্তিষ্কবিকৃতি। নিয়ম, শৃঙ্খলা, কাণ্ডজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, কিছুই তখন ঠিকঠাক থাকে না। অমিতাভের এই বই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে। আজ নিউ ইয়র্কে হারিকেন স্যান্ডি, কাল সুমাত্রায় সুনামি। আজ বৃষ্টিতে কেদারনাথ বিপর্যস্ত, কাল মধ্যপ্রদেশ। দূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও হরেক কারণে এগুলি ঘটছে, আমরা জানি। কিন্তু অমিতাভ মোক্ষম প্রশ্ন তুলেছেন। শুধুই প্রকৃতির পাগলামি? আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতির আধুনিকতাও যে ভাবে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের প্রশ্নটাকে দিনের পর দিন এড়িয়ে গিয়েছে, তাও কি নয় এক জাতীয় উন্মার্গগামিতা? ‘‘আপনি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রাধারাণী’ বা ‘কপালকুণ্ডলা’য় ঝড়ের বর্ণনা পাবেন। রবীন্দ্রনাথের লেখায় নদীর পাড় ভাঙা, বিভূতিভূষণেও ঝড়ের কথা পাবেন। তার পর? আধুনিকতা যত এগিয়েছে, সাহিত্যে আমরা প্রকৃতিকে ‘নিষ্প্রাণ’ ভেবে তত বাতিল করে দিয়েছি,’’ বলছিলেন লেখক।

এখানেই আধুনিকতা নিয়ে তাঁর প্রশ্ন। সংস্কৃতির আধুনিকতা। সংস্কৃতি মানে শুধু রবীন্দ্রসংগীত, মোহনবাগান আর চিংড়ি-ইলিশ নয়। আমি কেন বিশেষ একটা গাড়ি কিনি? তার ইস্পাত, কাচ দেখে? না কি, সেই গাড়ি গতির প্রতীক, একশো কুড়ি কিলোমিটার মাইলেজে পাহাড়ি অরণ্য ভেদ করে ছুটে যাবে, এই রূপকল্পনায়? সেই বিজ্ঞাপনী রূপকল্পও তো সংস্কৃতির বাগানেই চাষ হয়। অমিতাভ মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হিসাবে নিছক পণ্যমনস্কতা, বিশ্বায়ন ইত্যাদি অজুহাত খাড়া করে লাভ নেই। হিমবাহের কত বরফ গলল, বাতাসের ওজোন স্তর কতটা ফুটো হল, গ্রিনহাউস গ্যাস কত বাড়ল, সে সব নিয়ে বিশেষজ্ঞের আলোচনাতেও সমস্যা মিটবে না। সাহিত্য, সংস্কৃতিকেও সচেতন হতে হবে।

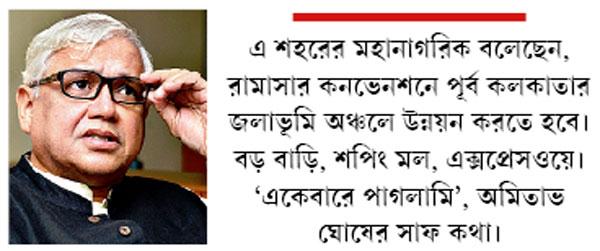

আমাদের তথাকথিত সাংস্কৃতিক রাজধানীটি অবশ্য অন্য রকম। কিছু দিন আগে এ শহরের মহানাগরিক বলেছেন, রামাসার কনভেনশনে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সংরক্ষণের কথা বলা হলেও তাঁর এ ব্যাপারে সংশয় আছে। ওই অঞ্চলে উন্নয়ন করতে হবে। বড় বাড়ি, শপিং মল, এক্সপ্রেসওয়ে। ‘একেবারে পাগলামি’, অমিতাভের সাফ কথা। কিন্তু, একই সঙ্গে তিনি খেয়াল করিয়ে দেন, ‘‘কলকাতা একা এই উন্মত্ত ডিরেঞ্জমেন্টের শিকার নয়। পৃথিবীর সব শহরে এখন বিল্ডার লবিই শক্তিশালী। চেন্নাইতে অত বন্যার পরেও আডেয়ার নদী আর সমুদ্রের মাঝে বিশাল এক হাউজিং কমপ্লেক্স উঠছে। মায়ামি বিচ-এও এক অবস্থা।’’ তাঁর বক্তব্য, প্রকৃতিকে অস্বীকার করে ঘরবাড়ি তৈরির পাগলামি (বা উন্নয়ন) সারা পৃথিবীতেই। এখন সংস্কৃতির অন্যতম দায়িত্ব, এই মডেলটিকে প্রশ্নে প্রশ্নে বিদ্ধ করা।

সেই প্রশ্নটাই উঠে এল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র, শিক্ষকদের ‘সশস্ত্র লাইফবোট-রাজনীতি’। মানে, আমার দেশের নাগরিকদের নিরাপদ লাইফবোটে রাখার মতো সশস্ত্র ভঙ্গিতে সীমান্ত আটকাব, বেআইনি অভিবাসী রুখে দেব। যাদবপুর প্রশ্ন ছুড়ে দিল সিরিয়ার মৃত শিশু আয়লান কুর্দিকে নিয়ে। যুদ্ধের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন, উষ্ণায়নের ফলে সিরিয়ায় খরা, লোক দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। কিন্তু ইউরোপ শরণার্থী রুখতে ব্যস্ত। ‘‘জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা রুখতে গেলে ইউরোপের শেখানো জাতীয়তাবাদ ছেড়ে আমাদের নিজস্ব বয়ানগুলির কথা ভাবতে হবে।’’ বললেন লেখক।

এই বিকল্প বয়ান বোঝাতে গিয়েই খরার্ত মহারাষ্ট্রের কথা আনলেন তিনি, ‘‘ভারতীয় রাজনীতিতে একটা নিয়ম ছিল। সিংহাসনে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ যে রাজাই বসুন না কেন, তাঁর প্রাথমিক কাজ কূপ খনন, সেচপ্রণালী তৈরি করে প্রজাদের জল দেওয়া। অথচ আমাদের আধুনিকতা এমনই যে মহারাষ্ট্রের খরা নিয়ে সংসদে আলোচনার সময় দেখা গেল, উপস্থিতি আশির বেশি নয়।’’

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকেরা রাজধর্মের উদাহরণটাকে নিয়ে গেলেন আর্ট অব লিভিং-ধর্মে। অমিতাভের এই বইয়ে জলবায়ু নিয়ে প্যারিস চুক্তির সঙ্গে পোপ দ্বিতীয় ফ্রান্সিস-এর একটি সার্কুলার বা ‘এনসাইক্লিয়া’র একটি তুলনামূলক আলোচনা আছে। পোপ লিখেছিলেন, উন্নয়ন আর মানুষের ক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত আস্থা রেখেই এই বিপদ। প্রকৃতির কথা ভাবা, গরিবের জন্য ন্যায়বিচার, সামাজিক দায়বোধ, সব একসঙ্গে জড়িত। যাদবপুর প্রশ্ন তুলল, ‘‘পোপের কথাগুলি ভাল। কিন্তু শ্রীশ্রীরবিশঙ্কর যে ভাবে যমুনার জলাভূমি নষ্ট করেন, তাতে ধর্মকে অতটা ছাড় দেওযা যায় কি?’’

প্রশ্নগুলিই বুঝিয়ে দেয়, ছাত্রমহল কতটা মন দিয়ে এই বই পড়েছে, ভেবেছে। স্বাভাবিক! অমিতাভের সফর শুরুই হয়েছিল আর এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে তাঁর গত বছরের বক্তৃতামালাই এ বইয়ের উৎস। সেখানে অমিতাভের বন্ধু, ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তী জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে মানুষের প্রগতিকে বহু দিন আগেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছিলেন, মানুষ যখন আগুন জ্বালাতে, কয়লা তুলতে শিখল, সে-ও হয়ে গেল প্রাকৃতিক পরিবর্তনের অন্যতম এজেন্ট।

এশিয়ায় চিন, জাপান, ভারত যে ভাবে বিশ্ব-উষ্ণায়নের হার বাড়িয়েছে, অমিতাভ সে জন্য ব্রিটিশ উপনিবেশকে দায়ী করেছেন। তারাই তো শিখিয়েছে, মানুষ সর্বশক্তিমান। ইতিহাস মানেই সরলরেখার মতো প্রগতি। তা হলে? উপনিবেশের ইতিহাস ভুলে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে দেশের সরকারকে আদৌ ভাবতে বাধ্য করা যায়? বাধ্য করা উচিত? উপনিবেশের প্রভুদের আগে ভাবানোটাই কি ন্যায়ের দাবি নয়? অমিতাভের জবাব, ‘‘আগে নিজের পাড়া, নিজের এলাকার প্রশাসনিক শক্তিকে ভাবতে বাধ্য করতে হবে। এক দিনে সব হবে না। কিন্তু কিছুটা ক্লাইম্যাটিক জাস্টিস নিশ্চয় আসবে।’’

এই বইতে অমিতাভ দেখাচ্ছেন, প্রাক্তন উপনিবেশগুলিও আজ সাম্রাজ্যের ভাষায় কথা বলে। চিনে একদা জলের সামনে বাড়ি তৈরি বারণ ছিল। এখন হংকং, গুয়াংঝাউ সর্বত্র সমুদ্রের ধারে একের পর এক বহুতল। যে চিন একদা ইংল্যান্ড, আমেরিকাকে চা পান, বাগান করা শিখিয়েছিল, সে-ও নিজস্বতা ভুলে সাম্রাজ্যের শেখানো আলোকপ্রাপ্তি ও উন্নয়নের একমুখী বয়ানটি কষে রপ্ত করেছে। বেজিং আজ অন্যতম দূষণ-নগরী, চিন জলবায়ু পরিবর্তনের বড় উৎস। ভারত তথৈবচ।

কিন্তু এখানে কি আদৌ থাকতে পারে কোনও ন্যায্যতা? সাম্রাজ্য, তুমি এত দিন যে ভাবে শিখিয়েছ, আমি সেই ভাবেই বাড়িয়ে যাব উষ্ণায়নের হার? পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য! সাম্রাজ্যের শেখানো উন্নয়নের একমুখী বয়ানের বাইরে আসতে পারল না উপনিবেশ। গ্রেট ডিরেঞ্জমেন্ট!