ঘটনাই তো দিনটিকে দাগায়, দৈনন্দিনতার কোনও এক বিশেষ সামূহিক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক, দিনপঞ্জির পাতায় দিনটি ফিরে এলেই ঘটনাটি ভেসে ওঠে, ভাবি লিখি আর শিরোনাম বসাই ‘ফিরে দেখা’। বছর বছরে সময় বয়ে চলে, ঘটনাটির টান থাকে। ওই টানের জোরেই বর্তমানের সংস্কারে অতীতটি গেঁড়ে বসে, এখনকার সময়ের গায়ে তখনকার সময়টি টনটন করে ওঠে। ১৫ অগস্ট ১৯৪৭, ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ বা ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২, একেবারে ওই টানাটানির দাগ, সময়ের দাগে হাত পড়লে আজও অনুভূতিগুলির শিরশিরানি চাগাড় দিয়ে ওঠে।

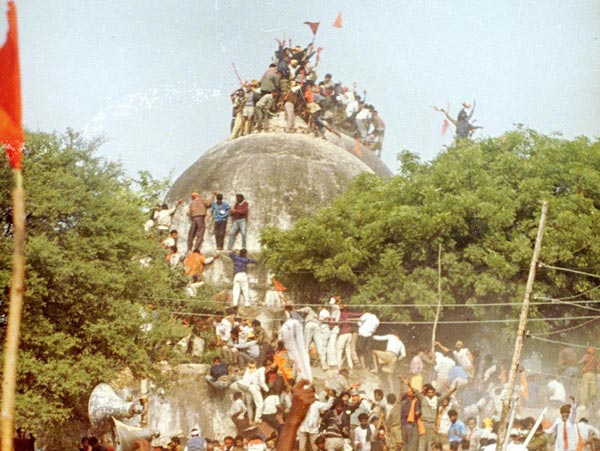

ফিরে দেখার মুশকিল একটাই। কতটা এ কালের প্রক্ষেপ আর কতটাই তৎকালীন, বিচার করব কী করে? স্মৃতি প্রতারণা করে, কোনও আর্কাইভ একেবারে নিঃসংশয়ী নয়, আর প্রেক্ষিতের পার্থক্য তো থেকেই যায়। তবে ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বরের ঘটনাটি নিয়ে সংশয় নেই। দিনেদুপুরে অযোধ্যা বা ফৈজাবাদে একটি মোগলাই মসজিদ শ্রীরামের নামে এক দল করসেবক ভেঙে ফেলল, ঠুঁটো জগন্নাথের মতো সরকার বসে দেখল, আডবাণীর মতো জাতীয় নেতারা অকুস্থলে উপস্থিত থেকেও নীরব থাকলেন, উমা ভারতীর মতো উঠতি নেতারা জিগির তুলে সরাসরি ধ্বংসে মদত দিলেন। এই ইমারতি ধ্বংসকার্যের ছবিই তো ভারতীয় রাজনীতির একটি বহুল প্রচারিত পোস্টার। গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে ছবিটি ফিরে ফিরে তুলে ধরা হয়। গুঁড়িয়ে দেওয়া মসজিদের জায়গাটি ফাঁকা এখনও আছে, ওই রাম জন্মভূমিতে রামলালার মন্দির করতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবত বলে দিয়েছেন যে, সামনের বছরের মধ্যেই মন্দির উঠে যাবে। উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকার হিন্দুত্বের সুপবন জোতদার, অতএব সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে থাকা মামলা মিটিয়ে ফেলে রাম মন্দির তোলাটা শুধু একটু সময়ের ওয়াস্তা। ২০১৮-র ডিসেম্বরের মধ্যেই বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাজ রাম মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনেই উদ্যাপিত হবে, মোহন ভাগবত এ হেন আশ্বাস দিয়েছেন। মসজিদ ধ্বংস তো মন্দির নির্মাণের জন্যই। এক প্রত্ন-ইতিহাসের বস্তু সাক্ষ্যের পরিবর্তে কৌম ইতিহাসের বানিয়ে তোলা নিদর্শনকে বসানোর রাজনীতি ৬ ডিসেম্বর তারিখটিকে যেন স্মৃতির বুড়ি হিসাবে দাগিয়ে দিয়েছে।

৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ আদৌ আকস্মিক নয়, প্রস্তুতি ছিল। অষ্টাদশ শতক থেকেই রামায়েতপন্থী সম্প্রদায়ের উত্থানে ফৈজাবাদকেই রাম জন্মভূমি বলে ঠাহর করা হয়। উনিশ শতকে হনুমানগড়ির সাধুদের সঙ্গে ফৈজাবাদের মৌলবীর সংঘর্ষ হয়, অযোধ্যার নবাব সৈন্য পাঠিয়ে হাঙ্গামা বন্ধ করেন। সতীনাথ ভাদুড়ির উপন্যাসেও রাম জন্মভূমির কথা উল্লিখিত হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে মসজিদের মধ্যেই রামলালার বিগ্রহ হাজিরা দেন। প্রয়োজনে অল্পবিস্তর পুজোআচ্চাও চলে। আবার আদালতের নির্দেশে দরজায় তালাও পড়ে। ১৯৮০-র দশক থেকে রামজন্মভূমি আন্দোলন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ চাগিয়ে তোলে, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঁধীর আনুকূল্যে মসজিদের তালাও খোলা হয়, ওই প্রাঙ্গনেই রামপূজা চলতে থাকে। রাজনৈতিক দল হিসাবে এ বার বিজেপি আন্দোলনে নেমে পড়ে। এখন কেবল প্রাঙ্গন নয়, মসজিদ দখল করে মন্দির তুলতে হবে। ১৯৯০-তে করসেবকদের উপর মুলায়ম সরকার গুলি চালায়। একাধিক করসেবক মারাও যায়। সমিধ সংগ্রহ তো শেষ, এ বার শুধু অরণি কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ অপেক্ষিত ছিল, বাবরি মসজিদ ধ্বংস তো সেই অগ্নিসংযোগ মাত্র।

নির্দেশের অপেক্ষায় করসেবকরা।

আগুন লাগা ও আগুন লাগানোও নতুন কিছু নয়, ঘরপোড়া গরুমাত্রই সেটা জানে। ১৯৪০ থেকে ’৪৭-এর ইতিহাস তো আমরা উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছি। স্বাধীনতার পরের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক হিংসার তালিকাও কম লম্বা নয়। অমদাবাদ, মুম্বই ও ভিয়ানি, কাশ্মীরের হজরতবালের ঘটনা নিয়ে ষাটের দশকে ভারতজোড়া দাঙ্গা ও আশির দশকে ভাগলপুরের গ্রামাঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড— এই আওড়ানো ঘটনাতেই মালুম হয় যে ভারতীয় রাষ্ট্রের ইতিবৃত্তের প্রত্যেক দশকই কোনও না কোনও ভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু ৬ ডিসেম্বর ফৈজাবাদের ঘটনাটি শুধুমাত্র পুরনোর পুনরাবৃত্তি নয়, বরং যোজনায় স্বতন্ত্র। ১৯৯০ থেকে ১৯৯২-তে ফৈজাবাদের বাবরি মসজিদ ও রাম জন্মভূমি ঘিরে সংহতি ও সমাবেশের জুড়ি মেলা ভার ছিল। গোরক্ষপুরের নামপন্থীদের অধ্যক্ষ অবৈদ্যনাথ (আদিত্যনাথের গুরু) ও তাঁর যোগীবৃন্দ বুদ্ধিজীবী সাধু চিন্ময়ানন্দ, স্বাধ্বী ঋতম্ভরা ও একেবারে বিরিঞ্চিবাবা প্রয়াত চন্দ্রস্বামী, ঝানু অশোক সিঙ্ঘল, আডবাণীর রথযাত্রা ও মোদীর সংগঠন— সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে উন্মাদনার অভিঘাতের ব্যাপকতা যে কোনও গণসমাবেশের গভীরতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। উত্তরপ্রদেশের কসবাতে ছোট ছোট পত্রপত্রিকার সংখ্যা কম নয়, নানা প্রেসও আছে। এই সব জায়গা থেকে প্রকাশিত লিফলেট, স্টিকার ও ইস্তাহার রামলালার কথাতে ভর্তি ছিল। পাল্লা দিয়ে চলেছিল ক্যাসেটের বক্তৃতা, উমা ভারতী ও ঋতম্ভরার কথামৃত, একেবারে সঙ্গীত সহযোগে। ’৯০-তে ফৈজাবাদে গুলি চালানো ও করসেবকদের মৃত্যু নিয়ে ভিডিও দেখানো হত, ক্যাসেট প্রায় বিনামূল্যে বিতরিত হত। কয়েক দশক ধরে গীতা প্রেসের ধর্মীয় রচনাবলীর ভাষ্যপাঠে অভ্যস্ত উত্তর ভারতের হিন্দু গৃহস্থ পরিবারে এই প্রচার সহজেই সাড়া জাগিয়েছিল। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে করসেবক পেতে কষ্টও হয়নি, স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা নানা জায়গায় জোরদার হয়ে ওঠে। সেবকদের প্রচারের ভাষ্যই ধীরে ধীরে অনেক জায়গায় আমজনতার উচ্চারিত রাজনৈতিক কথার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

আরও পড়ুন: বিতর্কের অবসান দূর, আরও ভয়াবহ বিভাজনের পথ-নির্দেশিকা অনুসারেই এগোচ্ছি

রাজনৈতিক প্রতর্কের ভাষার রূপান্তরই বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমি বিতর্কের ফসল। আমূল বদল ঘটে গণ পরিসরে, চিত্রকল্পের ব্যবহারে, শব্দ বিন্যাসে, যুক্তির মাত্রায়। রামধূনে শোনা সবার সুমতি দেওয়া ‘‘রঘুপতি রাঘব রাজা রাম’’ পরিণত হন মর্যাদা পুরষোত্তম রামচন্দ্রে, সমুদ্রশাসনে তিনি উদ্যত, জয়দেবের ভাষায় একেবারে ‘দশদিক্ষু রণে’, চতুর্দিকে বাণ বর্ষণ করছেন। স্টিকার ও পোস্টারে যুযুধান রাম চিত্র চারদিকে ছেয়ে গিয়েছিল। দুর্জন শাসনেই তো পুরষোত্তম যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থিত হন। দুর্জন চিহ্নিত করার লব্জ ও জিকিরও নানা জায়গায় শোনা যায়, ‘বাবরের আর্তনাদ’ থেকে কুৎসিত শব্দ ‘কাটুয়া’। এই কুৎসিত শব্দরাশির সংহত বিন্যাসেই তৈরি হয় বর্তমান সংসদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের লোকভাষণ, ‘হারামজাদা’ ও ‘রামজাদা’দের বিভাজন, সূর্পণখাদের নাক-কান কেটে নেওয়ার হুমকি। গত সপ্তাহেই শান্ত আজমগড়ে হিন্দু যুবসেনার এক নেতা স্বাভাবিক কণ্ঠে আলাপচারিতায় জানালেন যে, তাঁরা আছেন বলেই মিশ্রজিরা আছেন, না থাকলে ২০ বছরে আজমগড়ে ‘মিঁঞা’ ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যেত না। গণপরিসরে ভাষা সওয়াতে, অভীপ্সার উচ্চারণকে স্বভাব বলে মানিয়ে নিতে সময়ের দরকার লাগে। ওই সওয়ানোর কাজটাই শুরু হয়েছিল ’৯০ দশকের গোড়ার দিনগুলিতে।

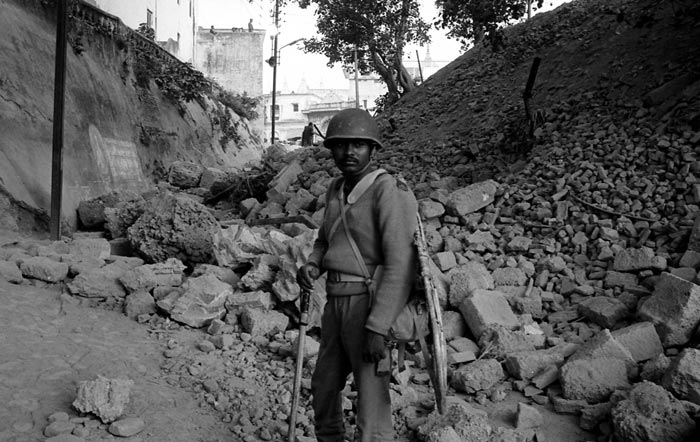

ধ্বংসস্তূপে কীসের প্রহরা?

ভাষার অতীত, শব্দের অতীত তো কোনও জ্ঞান নেই, এই দামি কথাটা দার্শনিক ভর্তৃহরি কত দিন আগেই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। ওই ভাষাজ্ঞান দ্বিমুখী। আমাদের অভ্যাস থেকে উঠে আসতেও পারে, আবার ওই জ্ঞানই আমাদের নানা অভ্যাসে প্রণোদিত করতে পারে। বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি বিতর্কের দিনগুলি গণপরিসরে সহিষ্ণুতার চরিত্র ও ভাষাকে সমস্যায়িত করেছিল, সহিষ্ণুতা অর্থ সমন্বয়ে নয়, আদানপ্রদানও নয়। অনেক সময়ে দায়ে পড়ে প্রতিবেশীর ’পরে কেউ সহিষ্ণু হয়, কেউ বা দাক্ষিণ্যের গুণে, কেউ বা ঔদাসীন্যের খাতিরে। ১৯৯০-এর দিনগুলি থেকে বার বার ওই সহিষ্ণুতার সীমাগুলি যাচাই করা হয়, এমনকী, মুসলিম তোষণের অভিযোগকে ভাবা হয় হিন্দু মানসিকতার দুর্বলতার বর্গে। দুর্বলতার মোহকে কাটানোর জন্যই তো বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া, ইচ্ছা করলে হিন্দুও আগ্রাসী হতে পারে, সেটা হাতেকলমে করে দেখানো। এই ভাঙার তুলনায় ’৫০-এর দশকের গুজরাতে সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ একেবারে পানসে। মসজিদ ভেঙে ফেলার উল্লাসের অনুরণনই তো আজকে শুনতে পাই গোরক্ষকদের মারকাটারি ক্রিয়াকলাপে, নানা বর্ণহিন্দু গোষ্ঠীর জেহাদি অস্মিতাবোধে। গোষ্ঠীসত্তা তথা জাতিসত্তার অস্মিতাই যেন সব কিছু, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সেই কষ্টিপাথরেই বিচার্য। ’৯০ সালে রাম ও বাবরের বানিয়ে তোলা বিতর্কই ধুনিক ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম আদিকল্প রূপে জমাট বাধল, গত্যন্তর থাকল না। এই আদিকল্পের কাঠামোতে বিংশ শতকের ষাটের দশকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যে অভিজ্ঞতার কথা ব্যতিক্রমী উচ্চারণ বলে মনে হত, একবিংশ শতকে সেই কথাই আত্মশ্লাঘার স্বাভাবিক সরকারি ঘোষণা বলে গণ্য হয়। যেমন, গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী গণপরিসরে বলে ওঠেন, ‘‘এই রাজ্যে মহরম ও দুর্গাপুজোর বিসর্জন একই দিনে সম্পন্ন হয়, মহারাষ্ট্রে সেটা করার ক্ষমতা আছে?’’

আরও পড়ুন: বাবরি ধসে পড়ছে, মোমবাতির আলোয় বিষণ্ণ আডবাণী, দৃশ্যটা বড়ই প্রতীকী

কিন্তু কোনও প্রতার্কিক আদিকল্পই নিরেট নয়, ফাঁকফোকর থাকবেই। মনে পড়ে যে, ওই ’৯০-এর দশকেই ফৈজাবাদে বহুজন সমাজ পার্টির দেওয়াল লিখন দেখেছিলাম, ‘ভোট হমারা রাজ তুমহারা, নেহি চলেগা নেহি চলেগা’। মান্যবর কাঁসিরাম বামুন, ঠাকুর ও বানিয়াদের বিরুদ্ধে দলিত ও মুসলমানদের এক হতে বলছিলেন, দাবি তুলছিলেন যে, তাঁরা একদম ‘মনুবাদী’ নন। প্রত্যুত্তরে পোস্টারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নর চন্দ্রিমা রামের বন্ধু সুহক মিতার কথা প্রচার করছিল। মনুবাদীদের সঙ্গে এই টানাটানি আজও চলছে, কখনও বা সংসদীয় সমঝোতার নামে, কখনও বা সংঘর্ষের ভাষায়। আজকের গুজরাতে জিগ্নেশ মেবাণী ভারতীয় জনতা পার্টির উন্নয়নের ধোঁকার টাটি ভেঙে দিতে বদ্ধপরিকর। ‘সবকো সাথ সবকো বিকাশ’-এর জিকিরে গুজরাতি ভূমিপুত্র নরেন্দ্র দামোদর মোদী সব দেদ আর বান্জারাদের এক করার চেষ্টা করছেন। সত্তার অস্মিতা নিয়ে খেলা কারও একচেটিয়া নয়, এই কথাই বোধহয় হার্দিক-অল্পেশ-জিগ্নেশ (হঅজ) মনে করাচ্ছেন মোদীকে। এই ভঙ্গুর বোঝাপড়া থাকবন্দি সমাজের পুনর্বিন্যাস মাত্র। এই বিন্যাসের প্রতর্কে পুরনো শ্রেণি সত্তার জিগির মিলিয়ে গিয়েছে। কৃষকদের মৃত্যু, পরিবেশ ধ্বংস ও বেকারত্ব অব্যাহত আছে, শত উন্নয়ন সত্ত্বেও আয়ের বৈষম্য বেড়েই চলেছে। মসজিদ ভাঙা ও মন্দির গড়া তো আজকের দিনের রাজনীতিতে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী কর্মকাণ্ড। কিন্তু এই প্রতীকী সত্তার রাজনীতি ও শ্রমিক-কৃষক-গরিবদের দৈনন্দিন টিকে থাকার অভীপ্সার দ্বন্দ্ব অসমন্বিত থেকে যাচ্ছে, এটাই আজকের ভারতীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে দুর্বলতা। ৬ ডিসেম্বর তো সেই রাজনৈতিক ব্যর্থতারই উদ্যাপন।

(লেখক বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ)