চোখ বন্ধ করলে এখনও যেন সেই সুবাস ভেসে আসে!

বিয়ের পরে পরেই। বম্বেতে আমাদের পালি হিলের বাড়ি। প্রায়ই মাংস রাঁধতেন সলিল। চারপাশ ম ম করত সুগন্ধে।

গানবাজনার মতোই গুলে খেয়েছিলেন রান্নবান্নাও। উনি রাঁধছেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে। মুচকি হাসি তাঁর মুখে।

আর তখনই বলতেন, ‘‘ভাল রাঁধতে না-জানলে, ভাল সুরকার, ভাল গায়িকা হবে কী করে, ছুটি?’’ আমাকে ও-নামেই ডাকতেন। আর রান্না জানতাম না বলে প্রায়ই বলতেন এ কথা।

আমি কপট রাগ দেখিয়ে বলতাম, ‘‘জানি, জানি, আমাকে রান্নাঘরে ঢোকানোর এ তোমার ফন্দি। ঠিক আছে, আমিও রান্না শিখে দেখিয়ে দেব।’’

হাতে ধরে আমাকে যেমন গান শিখিয়েছেন, তেমন যত্ন নিয়েই শিখিয়েছিলেন রান্নাও। আমি ওঁর কাছে কী না শিখেছি!

রাঁধতে রাঁধতেই সুর ভাজতেন। সুর মাথায় এলে ঢ়ুকে পড়তেন বাথরুমে। সে অনেক ক্ষণ! আর তখনই জানতাম, বেরিয়েই পিয়ানোর সামনে বসে পড়বেন। সুরটা এসে গিয়েছে মনে। ‘জিনিয়াস’ নয়, আমার স্বামী ছিলেন তারও বেশি কিছু। কেন সে কথায় আসছি।

এত বছর পরেও স্পষ্ট মনে আছে কিশোরদার সেই অবাক করা মুখ।

আমরা তখন বাসা বদল করে চলে এসেছি পেডার রোডে। সাজানো ফ্ল্যাট। সে-ফ্ল্যাটেই সক্কালবেলা এসে হাজির কিশোরকুমার। আমার কিশোরদা। সলিলই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ‘অন্নদাতা’ ছবির গান বেঁধেছেন। শোনাবেন বলে।

মুখ গম্ভীর করে সলিলের পাশের সোফায় বসলেন কিশোরদা। খুব মন দিয়ে সুর শুনতেন উনি।

সোফায় বসে সলিল হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শোনাচ্ছেন, ‘গুজর গয়ে দিন দিন দিন কি/ হর পল গিন গিন গিন/ কিসিকি হায় ইয়াদোঁ মে’।

শেষ লাইনটি শুনেই ধপাস করে মাটিতে বসে পড়লেন কিশোরদা।।

‘‘কী হল, কী হল?’’ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন সলিল। তখনও মাটিতে থেবড়ে বসে কিশোরদা। মুখ নিচু। মাথা তুলে হাত জোড় করে বললেন, ‘‘আমাকে মাফ করুন সলিলদা, আপনার সমান উচ্চতায় বসে আমি এ গান শিখতে পারব না। কী সুর করেছেন!’’

এর পর বাকি সময়টা মাটিতে বসেই গান শিখেছিলেন কিশোরদা!

•••

শচীনকর্তার খুব আফসোস ছিল পঞ্চমকে নিয়ে। তার কারণটাও আবার সলিল।

পঞ্চম তখন কিশোর। অথচ সলিলের চলে যাওয়ার এত বছর পরেও একা বাড়িতে বসে যখন ভাবি, মনে হয় এই তো সে দিনের ঘটনা।

জোর কদমে চলছে ‘দো বিঘা জমিন’-এর গানের রেকর্ডিং। স্টুডিয়োয় এসেছেন শচীনকর্তা। তাঁকে দেখে সলিল তো বেজায় খুশি।

হঠাৎ বিমলদার সামনেই দুম করে একটি মন্তব্য করে বসলেন কর্তা। সলিলকে বললেন, ‘‘জানস, আমার সুর মনে ধরে না আমার পোলাডার। ও পাগল তর সুরে। বার বার শুইনতে থাকে তর গান। আমারে ও মানে না। পারিস তো এট্টু বোঝাস পঞ্চমরে।’’

ক্ষোভ ছিল কর্তার। কিন্তু ছে্লে পঞ্চম ছিল যাকে বলে সলিলের অন্ধ ভক্ত।

রেকর্ডিংয়ের সময়ে চলে আসত স্টুডিয়োয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট। রেকর্ডিংয়ের পরও ছাড় নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এমনই সলিল-জাদুতে মজে থাকত ও।

মনে পড়ে কত গল্প, কত কাহিনি। কত মানুষের ভালবাসার কথা। তাঁরা শুধু সলিলকে ভালবাসতেন তাঁর সুরের মায়াজালের জন্য।

সি রামচন্দ্রন। বিখ্যাত সুরকার। গাড়ি চালাতে চালাতে এক বার শুনতে পেলেন কোথায় যেন বাজছে ‘আজা রে পরদেশি’। অভিভূত তিনি!

অনেক খোঁজাখুঁজি করে সটান চলে গেলেন স্টুডিয়োয়। সলিলের সঙ্গে দেখা করতে। জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘‘দাদা, লতাকে এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন, মনে হচ্ছে যেন ষোলো বছরের কোনও মেয়ের গলায় গান শুনছি।’’

সলিলকে ঘিরে উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান সাহেবের ঘটনাটিও প্রায় একই রকম। এক সময় হাতের কাছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যাঁকেই দেখতেন উস্তাদজি, তাঁকেই অনুরোধ করতেন, ‘‘লেড়কা কো এক বার মেরে পাশ লা সকতে হো?’’

তখন ‘পরখ’ ছবির ‘ও সাজনা বরখা বহার আয়ি’ গানের সঙ্গে সেতার জুড়ে এমন এক সুর বেঁধেছিলেন সলিল, খুব মনে ধরেছিল উস্তাদজির। বারবার শুনবেন বলে রেকর্ডও কিনে ফেলেছিলেন।

তার পরই সেই খোঁজ। খান সাহেব তাঁকে খুঁজছেন শুনে সলিল নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে যান।

সে ’৬০ সালের কথা। তার আগে, পঞ্চাশের দশক? বাঙালি শ্রোতা তত দিনে মন দিয়ে ফেলেছে সলিলে। এ দিকে সলিল চান মুম্বই যেতে।

এমনই এক সকালে বহু আকাঙ্খিত সেই টেলিফোন। ওপারে থাকা মানুষটি বললেন, ‘‘ঠিক আছে, চলে আসুন।’’ সেই মানুষটি আর কেউ নন, স্বয়ং বিমল রায়! বিমলদা।

ট্রেনে করে সোজা বম্বে। তার পর তো ইতিহাস। বিমলদার বাড়ি পৌছে গেলেন সলিল। কিন্তু সুরকার হিসেবে নয়। কলকাতায় এসে সলিলের লেখা ‘রিক্সাওলা’ গল্পটি পড়ে খুব পছন্দ হয়েছিল বিমলদার। হিন্দিতে সেই কাহিনি নিয়ে হইহই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সলিলের সঙ্গে কথা বলে বিমলদা ঠিক করেন ছবির নাম হবে ‘দো বিঘা জমিন’। চিত্রনাট্যও লিখবেন সলিল। কিন্তু ওই ছবির সুরকার হিসেবে তখনও সলিলের কথা ভাবেননি তিনি। ভেবেছিলেন অনিল বিশ্বাসকে।

মাঝখান থেকে বাদ সেধে বসলেন সহকারী পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। তিনি সলিলের অনেক দিনের বন্ধু। বললেন, ‘‘বিমলদা, এ ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য যখন সলিলের, তখন সুর করার দায়িত্ব ওকেই দিন না কেন?’’

এ কথা-সে কথার পর রাজি হয়ে গেলেন বিমলদা। সেই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন সলিলও। সেই কাজের সূত্রেই মোহন স্টুডিয়োতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল মান্নাদা’র। তখনই মান্নাদার মনে হয়েছিল, এ ছেলে অনেক দূর যাবে!

কথা লিখলেন শৈলেন্দ্র। সুর সলিলের। হিট হয়ে গেল ‘দো বিঘা জমিন’-এর গান— ‘ধরতি কহে পুকার কে, বীজ বিছা লে প্যার কে, মৌসম বিতা যায়’ আর ‘হরিয়ালা সাবন ঢোল বজাতা আয়া’।

‘দো বিঘা জমিন’-এর সুর ভাসিয়ে দিল বম্বেকে। লোকের মুখে মুখে তখন ‘মৌসম বিতা যায় মৌসম বিতা যায়’। অলটাইম হিটের তালিকায় চলে গেল ‘দো বিঘা জমিন’। বদলে গেল হিন্দি ছবির গোটা আবহাওয়াটা।

এর পরে বিমলদা হাত দিলেন ‘মধুমতী’-তে। নায়ক দিলীপকুমার। তখন দিলীপসাবের যে-কোনও ছবির সুরকার-গীতিকার জুটি হিসেবে কাজ করতেন নৌশাদ-শাকিল।

‘মধুমতী’র জন্যও এই জুটিকেই বেছে নিয়ে ছিলেন দিলীপকুমার। মুম্বইয়ে তখন নায়ক হিসেবে দিলীপকুমারই শেষ কথা। তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা মেনে চলতে হত পরিচালকদের।

কিন্তু বম্বে টকিজের কর্ণধার বিমলদার তখন যুক্তি, ‘‘আমার মনে হয়, ‘দো বিঘা জমিন’-এর সাফল্যের পরে আর একটি সুযোগ পাওয়া উচিত সলিল-শৈলেন্দ্র জুটির। আর ওদের কাজ যদি আমাদের পছন্দ না-হয়, তখন তো অল্টারনেট রইলই।’’

দিলীপকুমারকে দু’বার ভাবার সময় দেননি সলিল-শৈলেন্দ্র জুটি। তবে শুরুতে ‘আজা রে পরদেশি’র সুরটা বদলে দিতে বলেছিলেন।

সলিল গিয়ে সে-কথা লতা মঙ্গেশকরকে জানালেন, ‘‘বিমলদা বলছেন সিচুয়েশন অনুযায়ী গানটা ঠিক যাচ্ছে না। কী করি?’’

শুনে রেগে আগুন লতাদি। বলে ওঠেন, ‘‘বিমলদা যদি এই গান নিয়ে অন্য কিছু করেন, তা হলে আমি আর এই প্রোডাকশনের জন্য গানই গাইব না।’’ এর পর মুচকি হেসে বিমল রায় বলেছিলেন, ‘‘চলো ঠিক আছে, লতা যখন বলছে, রেখেই দাও।’’

এর পরে আর থামানো যায়নি সলিলকে। ছবি রিলিজের সঙ্গে সঙ্গে গোটা ভারত মজে গিয়েছিল তাঁর সুরবাহারে।— ‘আজা রে পরদেশি’, ‘চড় গয়ি পাপী বিছুয়া’, ‘দিল তড়প তড়প কে কহ রহা হ্যায় আ ভি জা’, ঘড়ি ঘড়ি মেরা দিল ধড়কে, সুহানা সফর ঔর ইয়ে মৌসম হসিন’, ‘টুটে হুয়ে খয়াবোঁ নে’…।

রেডিয়ো সিলোনে আমিন সায়ানি তখন একটা অনুষ্ঠান করতেন। ‘বিনাকা গীতমালা’। সেখানেও ইতিহাস গড়ল ‘মধুমতী’। ওই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে কখনও কোনও ছবির সব গান বাজানো হত না। সেই প্রথম বার শ্রোতাদের দাবির কাছে হার মেনে পর পর সাত দিনই ‘মধুমতী’র সাতটি গান বাজল।

‘মধুমতী’র পরেই দিলীপসাবের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল সলিলের। বিমল রায়ের ‘মুসাফির’ ছবিতে দিলীপসাবকে দিয়ে গানও গাইয়েছিলেন তিনি।— ‘লাগি নাহি ছুঁতে রামা, চাহে জিয়া জায়ে’।

•••

‘দো বিঘা জমিন’-এর পরের কথা মনে পড়ছে। ‘নৌকরি’ ছবির জন্য সলিল ফোন করেছিলেন কিশোরদাকে। তিনিই ছিলেন এই ছবির নায়ক।

সলিল বলছিলেন, ‘‘সুর করেছি। তুই চলে আয় আমার বাড়ি।’’

শুনে কিশোরদা সলিলকে যা বলেছিলেন, আজও ভুলিনি।— ‘‘রাতে স্বপ্ন দেখলাম, তুমি আমাকে দিয়ে গান গাওয়াবে বলে ধরতে আসছ। আর আমি ছুটে পালাচ্ছি। পিছন পিছন তুমিও। আমি বলছি, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার ওই শক্ত সুরে আমি পারব না গান গাইতে। তুমি চিৎকার করে বলছ, পালাস না, সহজ করে সুর করেছি।’’ কথাটা শেষ করেই কিশোরদার সেই বিখ্যাত হাসি।

‘নৌকরি’ ছবির ‘ছোটা সা ঘর হোগা বাদলোঁ কি ছাও মে’ দারুণ হিট করল। আর ওখান থেকেই প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে বাড়ল কিশোরদার চাহিদা।

‘আনন্দ’ ছবি হবে। রাজেশ খন্নার লিপে ছবিতে ‘কহিঁ দূর জব দিন’ এবং ‘মৈনে তেরে লিয়ে হি সাত রং কে সপনে চুনে’— দু’টিই গেয়েছিলেন মুকেশজি।

‘ব্যাকগ্রাউন্ড সং’ হিসেবে সলিল প্রথমে রেখেছিলেন মান্নাদার গাওয়া ‘জিন্দেগি কৈসি হ্যায় পহেলি’-র গানটি।

এ দিকে এ গান শুনে রাজেশ খন্না বলে উঠলেন, ‘‘এ কী! এমন অপূর্ব একটা গান ব্যাকগ্রাউন্ডে?’’

আবদার করে বসলেন, ‘‘আমি ছাড়ব না। এই গানটার লিপ আমিই দেব। সুরটা খুব টাচি।’’ তাই-ই হল।

এই গানের সঙ্গে সলিল ব্যবহার করেছিলেন মিউটেড ট্রাম্পেট। এর আগে হিন্দি ছবির মিউজিকে আগে কোনও সুরকার এ ভাবে লো-টোনে ট্রাম্পেট ব্যবহার করেননি। এই ব্যবহারটাই গানটাকে অন্য একটা মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল।

বহু কাল পরে কলকাতায় রাজেশ খন্নার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অনেক কথা হয়েছিল সে দিন। তার মাঝে উনি তুললেন ‘আনন্দ’-এর সেই পুরনো গল্পটা! আমি অবাক না হয়ে পারিনি।

•••

সব গায়ককে সম্মান করতেন সলিল। সকলের প্রতি ছিল তাঁর সমান মমতা। কিন্তু এক বার মুম্বইয়ের একটি ম্যাগাজিনে সলিলের মুখে এমন একটি কথা বসিয়ে দেওয়া হল, যাতে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝি হতে পারত।

ওঁর চলে যাওয়ার ঠিক এক বছর আগের কথা। ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ ছবির জন্য মুম্বই গিয়েছিলেন সলিল। তখনই ওই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন এক বিখ্যাত সাংবাদিককে।

গায়ক হিসেবে ‘মধুমতী’ ছবির ‘টুটে হুয়ে খয়াবোঁ নে’ গানটি সম্পর্কে সলিল নাকি মন্তব্য করেছিলেন, ‘‘ইটস নট মাই প্রাইড।’’ সাক্ষাৎকারে সলিলের বয়ানে এও রাখা হয় যে, রফিসাবের তুলনায় গায়ক হিসেবে তিনি নাকি এগিয়ে রাখেন মুকেশজি, মান্না দে-কে।— ডাহা মিথ্যা কথা। সলিল এ সব বলতেই পারেন না।

‘মায়া’ এবং ‘ছায়া’ ছবির গল্প এখনও আমার মধ্যে প্রবল। রফিসাবকে দিয়ে গান গাওয়ানো নিয়ে সলিলের ইনভলভমেন্ট কিছুতেই ভোলার নয়। চমৎকার দু’টি গান রেখেছিলেন সলিল ওঁর জন্য। কী অসাধারণ গেয়েওছিলেন রফিসাব!

আসলে কোন গান কাকে দিয়ে গাওয়াবেন, কোন গায়কের কী রেঞ্জ, এ সব ছিল সলিলের নখদর্পণে। ‘টুটে হুয়ে খয়াবোঁ নে’ গজল টাইপের গান। যেমন ভাবে, যে-সুরে সলিল ওই গানটি রফিসাবকে গাইতে বলেছিলেন, তিনি ঠিক সেই ভাবেই গেয়েছিলেন।

এ গান তিনি কখনওই মুকেশজি, কিশোরদা বা মান্নাদাকে দিয়ে গাওয়াতেন না। সলিলের সুরে বেশির ভাগ হিট গান গেয়েছেন মুকেশজি। কিন্তু তাঁরও সীমাবদ্ধতা ছিল। যেশুদাসেরও তাই। এই দুই গায়কের জন্য সলিল বি ফ্ল্যাট রেঞ্জ বেঁধে দিতেন। যাতে ওঁদের গায়কীতে কোনও অসুবিধে না হয়। এ সব ঘটনা না বুঝে, না জেনে দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে সলিলের মুখে যা-ইচ্ছে তাই কথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল! খুব অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন সলিল। কষ্টও পেয়েছিলেন খুব।

•••

‘অর্কেস্ট্রাইজেশন’ কথাটা বিদেশে খুব চালু। আমাদের এখানে তার প্রথম শুরু সলিলের হাতে। তার গোড়ার গল্পটা বলি।

‘দো বিঘা জমিন’ নিয়ে বিমলদা গিয়েছিলেন মস্কো ফিল্মোৎসবে। ডেলিগেট হিসেবে সলিলও তাঁর সঙ্গে। রাজ কপূর গিয়েছিলেন ‘আওয়ারা’ ছবি নিয়ে।

সেখানে রাশিয়ার ‘কয়্যার’ দেখে তাক লেগে গিয়েছিল সলিলের। একশো, দু’শো শিল্পীর কোরাস!

ওখান থেকে ফিরে এসেই সলিল ‘বম্বে ইয়ুথ কয়্যার’ তৈরি করেন। তা নিয়ে হইচই পড়ে গেল বম্বেতে। উত্তেজনার পারদে ফুটতে থাকল শিল্পী থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রোতারাও। সলিলের কয়্যারে হারমোনিয়াম বাজাতেন সুরকার অনিল বিশ্বাস। তবলায় রোশনজি। গানে লতা-মান্নাদা-মুকেশজি। সঙ্গে আমিও।

কয়্যারে গান গাওয়ার জন্য আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু অভিনেতা অসীমকুমার।

আমি তখন গান শিখি পণ্ডিত লক্ষ্ণণ প্রসাদ জয়পুরিয়ার কাছে। আমাদের বাড়িতে উনি এলেন আলাপ হওয়ার পরে। কয়্যারে আসতে বললেন। সেই শুরু হল সলিলের সুরে সুরে আমার গলা মেলানো।

‘৫৮ সালে কলকাতায় চারটি অনুষ্ঠান করেছিল ‘বম্বে ইয়ুথ কয়্যার’। ঘোষণায় ছিলেন দিলীপকুমার। পরে সলিল তৈরি করলেন কলকাতা কয়্যার। সে’ও তো অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে গেল।

•••

সঙ্গীতের ব্যাকরণ গুলে খেয়েছিলেন সলিল। কেবলই বলতেন, ‘‘গ্রামার না-জানলে ভাল মিউজিক কম্পোজ করা যায় না।’’ গানের এই দখলদারির কারণেই সলিল গড়ে নিতে পেরেছিলেন নিজস্ব ঘরানা।

‘অ্যায় মেরে প্যায়ারে ওয়াতন’ গানটার কথা মনে পড়ছে। নিচু স্কেলে শুরু হওয়া মান্নাদার গাওয়া এই গান কখনই কি ভোলার? অথচ গানটা কী করে যে একজন কাবুলিওয়ালার লিপে বসিয়েছিলেন সলিল, আজও অবাক লাগে ভাবতে!

পর্দায় ছবিটি দেখলে কোত্থাও মনে হয় না, এ গান মানাচ্ছে না! বরং কাবুলিওয়ালার বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ি আমরা।

এক সময় রটে গিয়েছিল, এ গানের জন্য নাকি সলিল কাবুলিওয়ালার ডেরায় গিয়ে সুর খুঁজে বেড়াতেন। কোনও কোনও সাংবাদিকও তাঁদের লেখা বইয়ে এমন কথা লিখেছেন। গল্পটা পুরো বানানো।

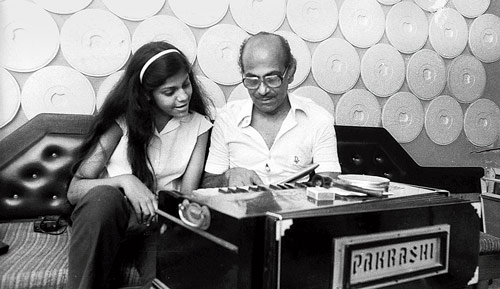

বাড়িতে মেয়ে অন্তরাকে গান শেখাচ্ছেন

সলিল বলতেন, ‘‘সঙ্গীতের ব্যাকরণ যে জানে, সেই পারে ভাঙতে-গড়তে।’’ এ-গানও তারই ফসল।

‘ছায়া’ ছবিতে ‘ইতনা না মুঝসে তু প্যার বড়া’ গানটির কথাই ধরা যাক। সুরটি নেওয়া মোৎজার্টের সিম্ফনি থেকে। কিন্তু তাতেও ছিল সলিল-ঘরানার ছোঁয়া। নিজের মতো করে মোৎজার্টকে ভেঙে ভৈরবী ধাঁচের সুরে তালাত-লতার ডুয়েটে মাত হয়ে গিয়েছিলেন শ্রোতারা।

হিন্দি-বাংলা-সহ ভারতের চোদ্দোটি ভাষায় গান বেঁধেছিলেন সলিল। দক্ষিণ ভারতে তাঁকে সবাই বলত ‘মিউজিক গড’।

এক বার হয়েছে কী, আমরা একটি মন্দির দর্শনে গিয়েছি। সেখানে আমাদের দু’জনের নামের আদ্যক্ষর ‘স’ শুনে স্থানীয় মানুষরা লাফিয়ে উঠলেন।

পুরাকালে নাকি ওখানে এমন দু’জন স্বামী-স্ত্রী গান গাইতেন, যাঁদের নামের আদ্যক্ষরও ছিল একই। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, আমরাই সেই দম্পতি!

•••

গান আর জীবন— সলিলের মধ্যে কোথায় যে মিলেমিশে ছিল, আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

একটা ঘটনা বলি।

বম্বেতে স্টুডিয়ো যাওয়ার পথে এক জায়গায় জুতো পালিশ করাতেন সলিল। পালিশওলার ছেলে বসে থাকত তাঁর বাবার পাশে। তাঁর নাম ছিল পান্ডুরং।

একটা ভাঙা ম্যান্ডোলিন বাজাত পান্ডুরং। সলিল তার আগ্রহ দেখে তাকে নতুন একটা ম্যান্ডোলিন কিনে দিলেন। যত্ন করে তাকে শিখিয়েওছিলেন। শেষে তাকে নিজের মিউজিক ইউনিটের সদস্যও করে নেন।

‘পরখ’ ছবিতে লতাদির ‘মিলা হ্যায় কিসিকা ঝুমকা’ গানের সঙ্গে ওই পান্ডুরংই ম্যান্ডোলিন বাজিয়েছিল। ছেলেটি অকালে মারা যায়।

মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্টের প্রতি কারও কোনও আগ্রহ দেখলে যেন কেমন পাগল-পাগল হয়ে যেতেন উনি। মনে আছে, রাশিয়া থেকে ফেরার সময় এক বার সুরকার সুধীন দাশগুপ্তের জন্য একটা অ্যাকোর্ডিয়ান কিনে নিয়ে এসেছিল।

মিউজিশিয়ানদের জন্য ওঁর যে কী দরদ ছিল, না দেখলে বিশ্বাস হওয়ার নয়। বম্বেতে সুরকারদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন ‘মিউজিক ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন’। কোনও দিন নিজের জন্য তেমন করে ভাবেননি, কিন্তু অন্য সুরকারদের সঙ্গে প্রযোজকরা বেচাল কিছু করলে কিছুতেই ছাড়তেন না।

এখন কলকাতায় যেখানে থাকি সেই ফ্ল্যাটের বুকিং ওঁরই করা। কিন্তু এক দিনের জন্যও এখানে তাঁর আসা হল না। বড় অকালে চলে গেল যে!

আজকাল ওঁর গান, ওঁর সুর, কম্পোজিশনই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। ছেলে সুকান্ত আর মেয়ে সঞ্চারী এ দেশে থাকে না। ছোট ছেলে সঞ্জয় মুম্বইতে। কাছে আছে শুধু অন্তরা। কিন্তু সেও তো ব্যস্ত।

আমি নিরালায় বসে বসে যখন সলিলের সুর করা গান শুনি, তখন কেবলই মনে হয়, আরেকটা সলিল চৌধুরী আর যেন কিছুতেই হওয়ার নয়! ওঁর চলে যাওয়ার পর নৌশাদসাব একটা কথা বলেছিলেন, জীবনের শেষ দিনেও সে কথা আমি ভুলব না। নৌশাদসাব বলেছিলেন ‘‘ফ্রম আওয়ার সেভেন নোটস, ওয়ান ইজ নো মোর।’’

আমার জীবনে এর চেয়ে সত্যি কথা আর হয় না!