কলকাতা ময়দানের ফুটবল ম্যাচে গোল হলেই লাফালাফি-নাচানাচির সঙ্গে কালো ছাতা ছন্দোবদ্ধ ভাবে খুলে ও বন্ধ করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন দর্শকরা। রোদ-বৃষ্টি থেকে উদ্ধার করা ছাড়াও, আনন্দের উপকরণ এই ছাতা প্রয়োজনে প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকদের আনন্দ হরণের কাজেও ব্যবহৃত হত। মাঠে যাওয়ার সময় পয়া ছাতাটি তাই হাতে ঝুলিয়ে নিতে ভুলতেন না মাঠমুখো জনতা। সে কারণেই হয়তো একগুচ্ছ খোলা কালো ছাতার সহায়েই গত শতকের ফুটবল-পাগল কলকাতার ছবিটা ফুটিয়ে তুলেছিলেন শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কালো কাপড়ে ছাওয়া ছাতা কলকাতায় চালু হওয়ার আগে এ দেশের সাধারণ মানুষ মাথায় দিতেন তালপাতা দিয়ে তৈরি গোল ছাতা, দণ্ডটি হত বাঁশের। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় রথের মিছিলে হুতোম দেখেছেন গোলপাতার বড় বড় ছাতা। তবে কাছাকাছি সময় থেকে বিলিতি ছাতার কদর বাড়তে শুরু করে। ১৮৭৬ সালের তথ্য বলছে, বিলিতি ছাতার চাহিদার ছড়িয়ে পড়েছিল সুদূর চট্টগ্রাম পর্যন্ত। সেই ছাতা পুরনো হলে তা কিনে নেওয়ার ফেরিওয়ালাও ঘুরতেন পাড়ায় পাড়ায়। ১৮৭৭-এ রামবাগানের গলিতে শশীচন্দ্র দত্ত শুনতে পেয়েছেন ফেরিওয়ালার ডাক, 'পুরানা ছাতা বিক্রি।'। ১৮৯৩-৯৪ সালেই কলকাতায় আমদানি হয়েছিল কয়েক লক্ষ বিলিতি ছাতা।

এ দেশের মানুষকে বিলিতি ছাতার শখ ধরালেও, আঠারো শতকের হঠাৎ-নবাব শ্বেতাঙ্গ কেরানিকুল কিন্তু রোদ থেকে রক্ষায় দেশি ছাতাই ব্যবহার করতেন। তাঁরা বলতেন 'রাউন্ডেল'। 'ছাতাবরদার নিয়োগ করতেন মাথায় ছাতা ধরার জন্য। কালে-দিনে অবশ্য লন্ডনের মতো কলকাতার কেরানি শ্রেণির পরিচয়েও সেঁটে গেল তাঁদের গ্রীষ্ম-বর্ষার সঙ্গী কালো ছাতা। ১৯২০-র দশকে কাজের বাজারে মেয়েদের পা রাখাকে ব্যঙ্গ করে আঁকা 'মেয়ে কেরানী' কার্টুনে কর্মরত মহিলার হাতে সেকেলে শিল্পী বড় কালো ছাতা ধরিয়ে দিতে ভোলেননি।

শুধু কেরানিকুলকে নয়, এক সাহেবকেও বিখ্যাত করেছিল ছাতা। তিনি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক সি ডব্লিউ পিক। সে সময় পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপককে হাওয়া অফিসের অধ্যক্ষ হিসেবেও কাজ করতে হত। পিক সাহেব যাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, সেই জগদীশচন্দ্র বসু অবশ্য কোনও দিন এই দায়িত্ব কাঁধে নেননি। কিন্তু পিক সাহেব সানন্দে যোগ দিলেন হাওয়া অফিসে এবং সেই কাজের চাপে বা চাপের অছিলায় প্রায়শই শুরু করলেন কলেজ কামাই। অধ্যাপকের মূল কর্তব্যে গাফিলতি আর অতিরিক্ত দায়িত্বের প্রতি টান দেখে ছাত্রমহল তাঁর নতুন নাম দিয়েছিল 'ছাতাওয়ালা পিক।

আসছে আষাঢ়ের প্রথম দিবস। বর্ষাও এ বার সহজ স্বাভাবিক হবে, বলছে হাওয়া অফিস। ব্যাগে রাখা ফোল্ডিং ছাতারা ফুলের মতো ফুটে উঠবে মহানগরের বাদলদিনে। ছবিতে বিবাদীবাগে বিক্রির জন্য অপেক্ষমাণ ছাতারা, ২০০৭ সালে; মাঝের ছবিটি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা।

বাদল-ধারা

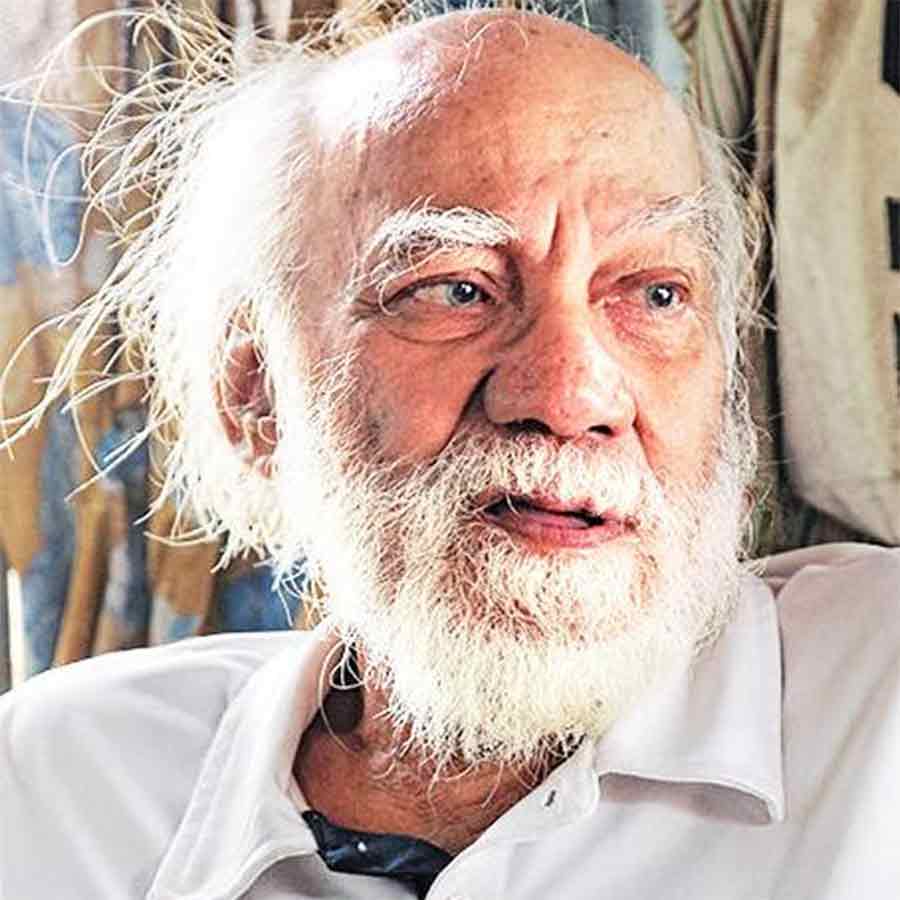

সত্তর দশকেই কলকাতার প্রসেনিয়াম মঞ্চ ছেড়ে এক বিকল্প থিয়েটারের সন্ধানে নামেন বাদল সরকার (ছবি), শুরু হয় ‘তৃতীয় থিয়েটার’-এর যাত্রা। সে ইতিহাস শহরের জানা। নাট্যনির্মাণ তো হয় চোখের সামনে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তাকে ধরে রাখতে দরকার পড়ে অন্য শিল্পধারারও, যেমন তথ্যচিত্র। বাদল সরকারের কাজ নিয়ে কয়েকটি তথ্যচিত্র তৈরি হলেও, তাঁর প্রয়াণের পর তৃতীয় থিয়েটারের নিরন্তর যাত্রা সে ভাবে ছবিতে আসেনি। সেই ফাঁক পূরণ করেছে অরিজিৎ মিত্র ও শুভদীপ্ত বিশ্বাসের ছবি ‘মুক্ত থিয়েটার, মুক্তির থিয়েটার’। বদলে যাওয়া সমাজ-অর্থনীতির মুখেও গত পঞ্চাশ বছরে এই থিয়েটার আন্দোলন থেমে থাকেনি। দীর্ঘ দিন ধরে শহর থেকে গ্রামে এই ধারার নাট্যকর্মীদের মাঝে ক্যামেরায় সঙ্গ দিয়ে এই আন্দোলনকে বুঝতে চেয়েছে ছবিটি। ‘পিপল’স ফিল্ম কালেক্টিভ’-এর আয়োজনে ১৫ জুন বিকেল ৫টায় সুজাতা সদনে দেখানো হবে, থাকবেন দুই পরিচালকও।

স্মরণে আজও

প্রথম কাব্যগ্রন্থ দক্ষিণ নায়ক। গবেষক ইন্দ্রমিত্র-র ছায়ায় কবি অরবিন্দ গুহ কি আড়ালে চলে গেছেন? নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত, সময় অসময়, দেখাসাক্ষাৎ থেকে প্রস্থান সময় উপস্থিত আজও আদৃত কবিতামহলে। পাশাপাশি গদ্যগ্রন্থ: করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, সাজঘর, নিপাতনে সিদ্ধ; গল্পগ্রন্থ: ইন্দ্রমিত্রর শ্রেষ্ঠগল্প, আটখানা। সাত বছর আগে এই জুনেই প্রয়াত হন তিনি। আজ বিকেল ৫টায় মহাবোধি সোসাইটি সভাঘরে ‘অরবিন্দ গুহ স্মারক বক্তৃতা’ দেবেন রুশতী সেন: ‘ইন্দ্রমিত্র আর অরবিন্দ গুহ’ বিষয়ে। মঞ্জুশ্রী সাউ স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হবেন কথাসাহিত্যিক সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীণ অভিনেতা ধীমান চক্রবর্তী ও নাট্যদল সুখচর পঞ্চম রেপার্টরি। কারুকথা এইসময় পত্রিকার উদ্যোগ।

পঁচিশ বছরে

শুভবোধের নিবিড় বন্ধনই ভরসা অন্ধকারে। বাচিক শিল্প-চর্চা পরিসরে সেই বাঁধার কাজটি করে চলেছে ‘বাক্’, রত্না মিত্রের তত্ত্বাবধানে। কত না নিরীক্ষা: ম্যাকবেথ আধারিত ‘রাজা ও রাণী’, রবীন্দ্রসৃষ্টি ছুঁয়ে ‘কালের যাত্রার ধ্বনি’, শঙ্খ ঘোষের কবিতায় ‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’, সত্যজিৎ নীরেন্দ্রনাথ সলিল চৌধুরীর রচনাশ্রয়ে ‘দহন অনিঃশেষ’, এমনই অনেক। রজতজয়ন্তী বর্ষে এ বার পাঁচ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান তাদের, উদ্বোধন ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে। ‘রক্তকরবী যে ভাবে বাঁচার কথা বলেছিল’ আলোচনা করবেন বিশ্বজিৎ রায়, রক্তকরবী-র গান গাইবেন রাজশ্রী ভট্টাচার্য। ২৩-২৪ জুন যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমি ও ২৯-৩০ জুন মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স হল-এ হবে আবৃত্তি, গান, শ্রুতিনাটক।

সেই সময়

১৮২৭-এর কলকাতায় ধর্মঘট ডেকেছিলেন পালকিবাহকরা, যাঁরা ছিলেন মূলত ওড়িয়া। কোম্পানি নিয়ম করে: পালকিবাহকদের হাতে বাঁধতে হবে নম্বর দেওয়া ব্যাজ, ভাড়া হবে ঘণ্টার হিসাবে। এরই প্রতিবাদে হয় ধর্মঘট: রাজপথ পালকিশূন্য, কাজকর্ম শিকেয়, কাগজে বিতর্কের ঝড়। কিন্তু বাজার এই ফাঁক সইল না— বিহার থেকে দলে দলে হিন্দুস্তানি রাউনি বেহারা এলেন মহানগরে, পালকি নিলেন কাঁধে। ১৮৯৭ সালে গোঁফ কামানোর বিরুদ্ধে কলকাতায় সভা করেছিলেন শহরের গৃহভৃত্যেরা: তখন তাঁদের গোঁফ রাখা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ, ‘প্রভু’র সঙ্গে গোঁফ নাচিয়ে কথা বলা যাবে না! এমন সব আশ্চর্য গল্প নিয়ে চল্লিশ বছর আগে প্রকাশ পায় পূর্ণেন্দু পত্রীর এক যে ছিল কলকাতা। প্রচুর নতুন ছবিসমেত বইটি ফের বেরোল ‘প্রতিক্ষণ’ থেকে।

মঞ্চে পিন্টার

ব্রিটিশ নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টারের নাটক কলকাতায় কমই অভিনীত হয়েছে। তাঁর প্রথম দিকের নাটক দ্য বার্থডে পার্টি ১৯৫৮-তে লন্ডনে মুক্তি পাওয়ার মাত্র সাত দিনের মধ্যেই মঞ্চ থেকে তুলে নিতে হয়। তবে এ শহরে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে তার একটি ব্রিটিশ প্রযোজনা দেখেছিলেন বিভাস চক্রবর্তী। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নান্দীমুখ ১৯৮২-তে পবিত্র সরকারের বঙ্গানুবাদ অবলম্বনে এ নাটক মঞ্চস্থ করে তেত্রিশতম জন্মদিন নামে। তবে পিন্টারের দ্য কেয়ারটেকার নাটকটি সম্ভবত শহরের মঞ্চে এই প্রথম। ‘অন্য থিয়েটার’-এর প্রযোজনায়, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ ও নির্দেশনায় গত এপ্রিলে অভিনীত হয়েছে জ্ঞান মঞ্চে, দ্বিতীয় অভিনয় আগামী ২০ জুন সন্ধে সাড়ে ৬টায়, সেখানেই। অভিনয়ে দেবেশ রায়চৌধুরী, অনির্বাণ চক্রবর্তী ও তথাগত চৌধুরী।

নাগরিক অরণ্য

রাস্তায়, পার্কে গাছ লাগানোর উদ্দেশ্য কী? শহরের পরিবেশ ও সৌন্দর্য, দুয়েরই উন্নয়ন। সে ভাবেই ক্রমে ময়দান হয়ে উঠেছে কলকাতার ফুসফুস। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্কটের মুখে নগরভিত্তিক বনসৃজনের গুরুত্ব অনেক, তবে শহরের মাটি ও পরিবেশের চরিত্র বুঝে চাই বিশেষ পরিকল্পনা। তা না হলে ঝড়ে গাছ উপড়ে পড়া, বাড়ির ক্ষতি হওয়া ইত্যাদি নানা সমস্যা। সুবিধা হয় যদি সামনে থাকে একটি নির্দেশিকা, শহর এলাকায় গাছের প্রজাতি নির্বাচন থেকে সর্বজনীন পরিসরে লাগানো গাছের পরিচর্যার খুঁটিনাটি মিলবে যেখানে। ‘দ্য ক্লাইমেট থিঙ্কার’ কাজ করছে এই লক্ষ্যে, বিশেষজ্ঞ-সহায়তায় শহরভিত্তিক বনসৃজনের একটি গাইডলাইন তৈরি করেছে তারা। গত ৭ জুন বাঁশদ্রোণীর হারমনি সূত্র-তে তার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল। আলোচনা করলেন অশেষ লাহিড়ি, কাকলি দে প্রমুখ। ছবিতে পার্ক স্ট্রিট ফ্লাইওভারের বাঁয়ে কলকাতার শ্যামলিমা।

নব পরিচয়

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বলতেই শহর বোঝে শ্বেতশুভ্র স্থাপত্য, তার ভিতরে মিউজ়িয়ম আর বাইরের খোলা সবুজ। বাগান আর গোটা এলাকাটা জুড়ে আছে অজস্র যে গাছেরা, প্রকৃতিপাঠের সেই আদর্শ পাঠশালা সম্পর্কে উৎসাহ ক’জনের? সদ্য চলে গেল বিশ্ব পরিবেশ দিবস, তার চুম্বকে দেখলেও ভিক্টোরিয়ার এই গাছেরা অনন্য। এই বাগানেই লম্বা ঢ্যাঙা ছিলা-কাটা স্তম্ভের মতো কাণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ম্যানগ্রোভ ট্রাম্পেট (বাংলায় গড়শিঙা) নামে বাংলার বাদাবন অঞ্চলের গাছটি, একাধিক। বছরে এই সময় সন্ধ্যার মুখে গাছে ফোটে শিঙা বা ট্রাম্পেটের মতো সাদারঙা ফুল। সেই ফুলে কাঠবিড়ালীদের কতই না আনন্দভোজ! তাই-দেশীয় রান্নায় ব্যবহারের সূত্রে সে ফুল নাকি মানুষও খায়। ভিক্টোরিয়ার তরুকুলের খবর পৌঁছে দিতে প্রতিষ্ঠানের ফেসবুক পেজে (ছবি সেখান থেকেই) শুরু হয়েছে ‘ট্রি অব দ্য মান্থ’ প্রচার। প্রতি মাসে বাগানের একটি করে গাছের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ।

নারীর যাত্রা

বাংলা কথাসাহিত্যে নারীর নির্মাণ দুই মেরুতে: এক দিকে পবিত্রতার মাতৃমূর্তি, অন্য দিকে নব্যা আধুনিকা। বহু লেখক-কলমেই এই দ্বৈততা: অতিসচেতন সাজগোজে চরিত্রের উগ্রতা নারীকে ঠেলে দেয় প্রতিনায়িকার ভূমিকায়; অন্য দিকে অসচেতন, কাঁচা সৌন্দর্য দেহসৌষ্ঠব ফুঁড়ে নায়কের সামনে হাজির করে আত্মার বিশুদ্ধতা। বর্ণনাতেই প্রকট লেখক বা তাঁর নায়কের পক্ষপাত, পুরুষের দৃষ্টিকোণ। দর্শকের দৃষ্টিও সার্বিক অর্থে পুরুষদৃষ্টি, তাই জনপ্রিয় চলচ্চিত্রেও নারী এ ভাবে চিত্রিত। কিন্তু এই একপেশে চলনের ভিতরেও, পঞ্চাশের দশক থেকে ষাট-সত্তর ছুঁয়ে সাম্প্রতিক কালে নারীর নির্মাণ পাল্টে গেছে ক্রমে: সাহিত্যে, শিল্পে, এমনকি বিজ্ঞাপনেও। ত্রয়োদশ ‘কল্যাণ মৈত্র স্মারক বক্তৃতা’য় এই যাত্রাপথই উঠে আসবে যশোধরা রায়চৌধুরীর কথায়, ১৬ জুন নন্দন ৩-এ বিকেল ৫টায়। দেখানো হবে শর্মিষ্ঠা মাইতির তথ্যচিত্র শি ক্রিয়েটস টু কংকার। ফোরাম ফর ফিল্ম স্টাডিজ় অ্যান্ড অ্যালায়েড আর্টস ও সিনে অ্যাকাডেমি-র উদ্যোগ।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)