শরৎকালটা বড্ড নাছোড়বান্দা!

না চাইলেও ফড়ফড়িয়ে উড়িয়ে দেয় স্মৃতির পাতা।

কী সুন্দর রোদ ঝলমলে আকাশ। বাতাসে ভাসছে পুজোর গান।

অথচ বেয়াড়া কান শুনছে রাবণের অট্টহাসি—হু হু হা হা...

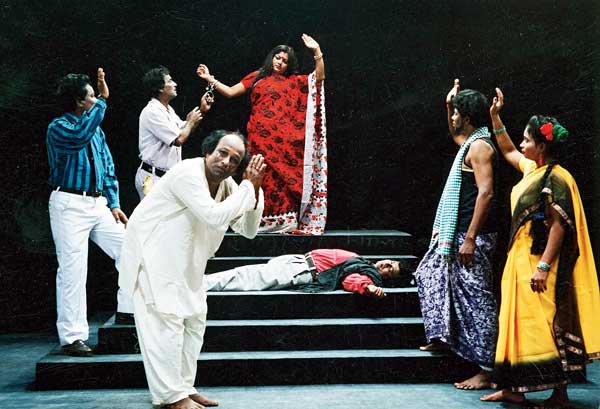

মঞ্চের উপরে সীতা কাঁদছে। কান্নার রেশ ধরে রেখেছে নিপুণ হারমোনিয়াম। হ্যাজাকের আলোয় দুগ্গা ঠাকুর আর সীতার মুখ মিলেমিশে একাকার। রাবণকে মনে হচ্ছে অসুরেরই দোসর।

কিন্তু এ কী! রাবণ এ সব কী বলছে?

—ক্ষুদ্র পোকা, তোর এত বড় স্পর্ধা!

সীতা খেই ধরতে পারছে না। এমন ডায়ালগ তো ছিল না। প্রম্পটারের মাথায় হাত। উসখুস করছে মণ্ডপের ভিড়।

তারপর যেখানে রাবণের ফের অট্টহাস্য করার কথা ছিল, সেখানে রাবণ চোখ লাল করে একের পর এক— হাঁচ্ছি... হাঁচ্ছি... হাঁচ্ছি ...

বিপত্তিটা ঘটেছিল প্রথম বারের হাসির সময়। হ্যাজাকের টানে উড়ে আসা পোকা সোজা রাবণের নাকের ভিতরে।

পাড়ার দোকানে বসে স্থান-কাল ভুলে কেচুয়াডাঙার বছর সত্তরের সনৎকান্তি সেনগুপ্ত হেসে চলেছেন— হু হু হা হা...

—কী গো কত্তা, এখানেই মহড়া দিচ্ছ নাকি?

—শোনো রায়বাবু, ঠাট্টা করছ? একদিন এই রাবণের পার্ট দেখতে পুজো মণ্ডপে হামলে পড়ত লোকজন। এখন তো আর সে যুগ নেই!

দিন গিয়েছে রঘুনাথগঞ্জের ভীমচন্দ্র দাসেরও। সত্তর পেরিয়ে আসা ভীমবাবু এখনও গড়গড় করে বলে দিতে পারেন—‘সোনাইদিঘি’, ‘নাচমহল’, ‘সিরাজউদ্দৌলা’...

ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার সেই সব বিখ্যাত যাত্রাপালা। মহালয়ার আগে থেকে লোকজন এসে বায়না করে যেতেন। যাত্রার মহড়া শুরু হয়ে যেত রথযাত্রার পর থেকেই।

আশ্বিনের দুপুরে পোঁ ধরে হারমোনিয়াম।

—নাহ্, গণ্ডগোলটা হচ্ছে পঞ্চম আর সপ্তমে।

—একটু তাড়াতাড়ি ঠিক করে দেন কাকা। পুজোতে মেয়ের গানের অনুষ্ঠান আছে।

—চিন্তা নেই বাবা। ভীমচন্দ্রের কথা শোনে হারমোনিয়ামের রিড।

একসময় মঞ্চ দাপিয়ে বেড়ানো ভীমবাবু এখন হারমোনিয়াম মেরামত করেন।

দুপুরে দোকানে লোকজন না থাকলে নিজেই টেনে নেন হারমোনিয়াম। বেলোটা বার দু’য়েক টেনে চোখ বন্ধ করে শুরু করেন— ‘শোনো, মিরজাফর...’

তারপর চোখ খুলতেই বিপত্তি। মঞ্চ, ভিড় সব উধাও। বাস্তবের মাটিতে ধপাস করে পড়েন ‘নবাব সিরাজউদ্দৌলা’।

শরতের দুপুরে কান্না পায় ভীমবাবুর। বলছেন, ‘‘কত বার ভেবেছি, এ সব ভেবে মনখারাপ করব না। কিন্তু জানেন, এই সময়টা এলেই মনকেমন করে।’’

শরৎকালটা সত্যিই নাছোড়বান্দা!

কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হত যাত্রার বই। রথ পেরিয়ে গেলেই পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে শুরু হত মহড়া। গ্রামের লোকজনও কাজকর্ম সেরে জড়ো হতেন মণ্ডপের চালাতে।

টিমটিমে লন্ঠনের আলোয় নিজেদের সেরাটা দিতেন শিল্পীরাও।

দর্শকেরাও কম যেতেন না। মহড়া থেকেই তাঁরা নজর রাখতেন শিল্পীদের উপর, তাঁদের বলা ডায়ালগের উপরে।

—ওহে ছোকরা, শুরুতেই গলাটা অত চড়াচ্ছ কেন?

—নিজেরটা হয়ে গেলেই বিড়ি খেতে যেতে হবে? অন্যদের ডায়ালগ না শুনলে পরে কিন্তু বাপু খেই ধরা যাবে না।

—আর একটু মন দাও হে। সবটাই স্টেজে মারা যায় না।

যাত্রার দলগুলোও তখন গ্রামের সম্মান বহন করত। অমুক গ্রামের যাত্রা না হলে পুজোটাই যেন মাটি। পোশাক, বাজনদার ভাড়া করে আনা হত সদর থেকে। পঞ্চমী থেকে শুরু হত যাত্রা। পুজো পেরিয়ে সেই যাত্রা শেষ হত শীতের পরে।

সুতির মহেশাইলেও দুর্গাপুজোর সময় যাত্রাপালার আসর বসত। স্থানীয় বাসিন্দা কল্যাণ গুপ্ত বলছেন, ‘‘বাবা ছিলেন চিকিৎসক। ধুলিয়ানের পুরপ্রধানের দায়িত্বও সামলেছেন। কিন্তু শত ব্যস্ততার মধ্যেও যাত্রা ও থিয়েটারের শখ ছিল ষোলো আনা।’’

মহেশাইলের কাছারি বাড়ির বৈঠকখানায় মাসখানেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যেত যাত্রার মহড়া। দশমী ও একাদশীতে বসত যাত্রার আসর। রাতভর সে যাত্রা দেখতে আশপাশের গ্রাম থেকেও লোক ভেঙে পড়ত। এখন সে সব অতীত।

যাত্রার মোহ ছেড়ে সিরিয়াল, নাটক, সিনেমা, বিচিত্রানুষ্ঠানে ঝুঁকে পড়তে লাগল লোকজন। হারিয়ে গেলেন ভীমচন্দ্র, সনৎকান্তিরা। যাঁরা যাত্রা করেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

তাই বলে যাত্রা কি একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে? করিমপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা যাত্রাশিল্পী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ বলছেন, ‘‘বন্ধ হয়নি। তবে সেই সুদিনও আর নেই। স্রেফ আবেগে ভর দিয়ে আমরা এখনও লড়ে যাচ্ছি।’’

এই লড়াই কতদিন চলবে কেউ জানে না। তবে শরৎকাল এলেই মাথার মধ্যে পোকাগুলো ফের কিলবিল করে।

পরনে মলিন ধুতি। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কিন্তু গলার তেজ এখনও কমেনি। রাবণের মতো হাসলে আজও লোক জমাতে পারেন সনৎবাবু।

ঝুলে ভরা হারমোনিয়ামটা পোঁ ধরলে ভীমবাবুও হয়ে যেতে পারেন বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব!

উফ, শরৎকালটা না সত্যিই বেপরোয়া।