কলকাতার আদি ও অকৃত্রিম সরকারি চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ে শিল্পকলা শিক্ষাক্রম সমাপনান্তে সেখানেই সদ্য শিক্ষকতায় নিযুক্ত তরুণ শিল্পী গণেশ হালুই ১৯৫৭-৬৩, এই ছয় বছর আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার এক সরকারি প্রকল্পে আবেদনান্তে নিযুক্ত হয়ে অজন্তা গুহার ম্যুরালগুলি কপি করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন; সেই অভিজ্ঞতা ও তার অসামান্য নথিকরণের স্বীকৃতিস্বরূপই বলা যায়, ১৯৬৩-র ১১ অক্টোবর তিনি তাঁরই শিক্ষাসত্রে ম্যুরালের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ওই ছ’বছরের প্রাপ্তি, শিল্পসমীক্ষা ও বিচার, অজন্তা চিত্রাবলির অনুপুঙ্খ বর্ণনা (প্রকৃতিতাড়িত কালজীর্ণ তার এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে অজন্তার বিপুল চিত্রবৈভবের অনেকটাই বিলুপ্ত, মুছে গেছে, দেওয়াল থেকে খসে পড়েছে; তাই এখনও যা কালের ভ্রুকুটি এড়িয়ে টিকে আছে, তার নথিকরণ তথা সংরক্ষণের এই রাষ্ট্রীয় প্রয়াস— তখনও নেহরু যুগ!) ও বিশ্লেষণ এই প্রথম গ্রন্থবদ্ধ হয়ে হাতে এল। পর্যটক মনোমোহিনী দামি আর্ট পেপারে ছাপা অজন্তার আলোকচিত্রায়িত রঙিন চিত্রাবলির অনেক সংস্করণ বাজারে লভ্য। কিন্তু আমাদের কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর এই মহার্ঘ কীর্তির তুল্য কোনও গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। এই অতুলনীয়তার মূলে রয়েছে গ্রন্থটির উৎসে শিল্পী-লেখকের বহুদিগন্তচারী শিল্পপাঠ— ও সেই শিল্পপাঠে সমান্তরাল একাধিক ইতিহাসধারার নিরন্তর বহতা।

লেখক বইয়ের শিরোনামে ‘ইনকোয়েস্ট’ তথা ‘ময়না তদন্ত’ অভিধাটি ব্যবহার করেছেন। ময়না তদন্তই তো, ‘মৃত’ এক বহু শতাব্দীপ্রাচীন বৌদ্ধ সংঘারাম ও চৈত্যগৃহের সমাবেশে এই শৈলাবাসের সমগ্র জীবনসারকেই শ্রীহালুই সন্ধান করেছেন; সঙ্গে সঙ্গেই এই শিল্পরীতির আঙ্গিক, প্রয়োগকৌশল, উপাদানসংস্থান, রেখা ও রঙের বিচিত্র চরিত্র, সবই পরীক্ষা করেছেন আপসহীন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে। আবার মরমি শিল্পীর কৌতূহলে কত শতাব্দী আগে সৃজিত রংরেখার এই অপরূপ সম্পদের মধ্যে তিনি লক্ষ করেন ওই পঞ্চাশের দশকের লেনাপুর তথা অজিন্তা লেনি গ্রামের বাসিন্দাদের চালচলন, প্রাত্যহিক জীবনযাপন, চিরাচরিত অঙ্গভঙ্গিমার মধ্যে অজন্তা চিত্রকলারই ক্রমান্বয়তার ছায়া। প্রাচীন চিত্রকলার চিত্রণের পাশেই উঠে আসে শ্রীহালুইয়ের রেখাচিত্রে বা সামান্য রঙের স্পর্শে অনুরঞ্জিত জলরঙে আঁকা বর্তমান গ্রামচিত্র— মানবজীবনধারার অমোঘ চরিতার্থতায় প্রাচীন গুহাচিত্র ও সমকালীন জীবনচিত্র একাকার হয়ে যায়। এই বইটির মধ্যে ময়না তদন্তে উন্মোচিত যে অজন্তা-পরিচয় স্পষ্ট হয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় আর এক জায়মান ইতিহাস— শিল্পকলাক্ষেত্রে গণেশ হালুইয়ের বিকাশ-বিবর্তন। শ্রীহালুই বইয়ের শুরুতেই তাঁর ‘ঋণ স্বীকার’ সূত্রে বলেন যে, আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সৌজন্যেই “আমি পরম আনন্দে দেশজ শিল্পকলার মহাসমুদ্রের গভীরে ডুববার সুযোগ পেয়েছিলাম, আর তার মধ্যেই লাভ করেছিলাম সেই দিব্যদৃষ্টি যা আমার পরবর্তী বাকি জীবন জুড়ে শিল্পীর মগ্নতায় নিবিষ্ট থাকার শক্তি জুগিয়েছে। আজ আমার পরিচয়, আমি এক বিমূর্ত শিল্পী, অজন্তা থেকে যাত্রা শুরু করে চলেছি এক অজানা জগতের সন্ধানে।”

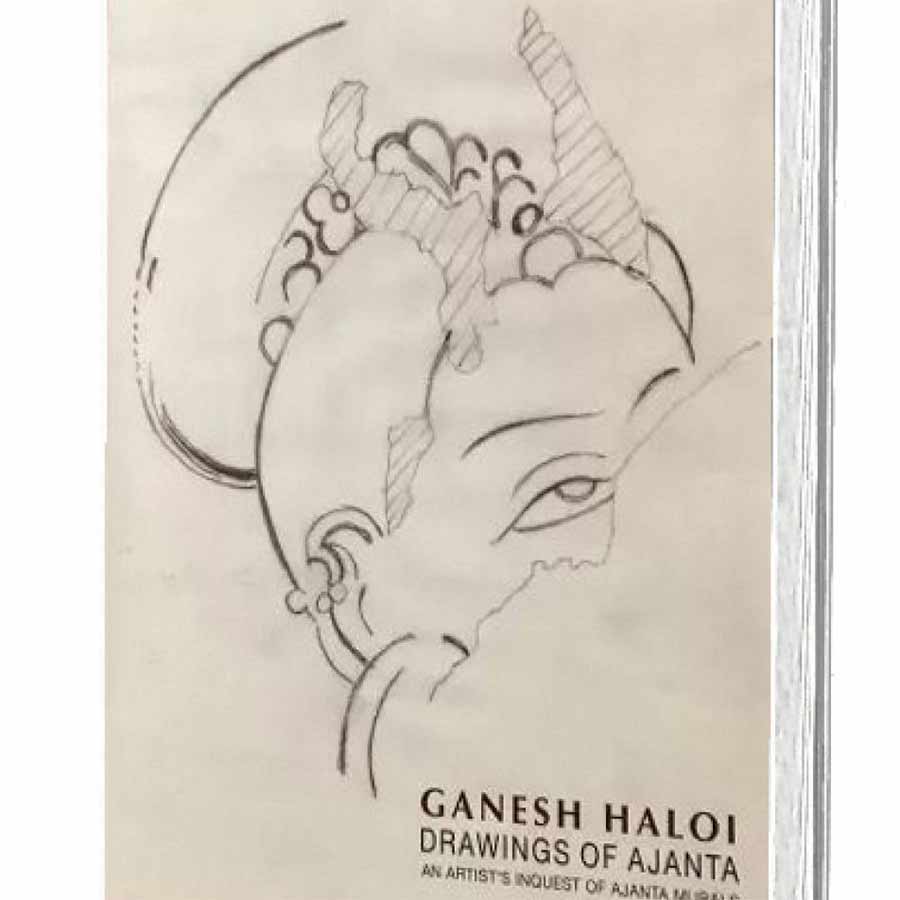

গণেশ হালুই, ড্রয়িংস অব অজন্তা: অ্যান আর্টিস্ট’স ইনকোয়েস্ট অব অজন্তা ম্যুরালস

সম্পা: অরুণ ঘোষ

মূল্য অনুল্লিখিত

আর্টিস্ট মাইন্ডস

ইতিহাসের কথা বলছিলাম। শ্রীহালুই আমার কথা নামে তাঁর আত্মজীবনকথায় উল্লেখ করেন, যে ১৯৫১ সালে তিনি সরকারি চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, সেই বছরই “৫ ডিসেম্বর আশি বছর বয়সে দেহাবসান হল শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তাঁর মরদেহ আনা হল কলেজে। আমরা সব ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা মিলে তাঁর দেহ নিয়ে যাই কেওড়াতলা শ্মশানে।” হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথ-বেঙ্গল স্কুলের যুগান্তে আর্ট কলেজে ‘ভেদ-বিভাগ’ লক্ষ করেন শ্রীহালুই: “তখনো ভারতীয় ও অ-ভারতীয় বলে ইন্ডিয়ান স্টাইল অফ পেইনটিং বিভাগের ছেলেরা ওয়েস্টার্ন বিভাগের ছেলেমেয়েদের ম্লেচ্ছ আর তারা ভারতীয় বিভাগের ছেলেদের লবঙ্গলতিকা বলে ব্যঙ্গ করত।” শ্রীহালুই ওই সব ‘ভেদ-বিভাগের অর্থ’ বোঝেন না: “অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালকে আদর্শ করেই কলেজে ঢুকেছি। তাঁদের ছবি যেমন আমাদের নান্দনিক রসাস্বাদনে উত্তীর্ণ করে তেমনি ডাচ শিল্পীদের ছবিও মুগ্ধ করত। রেমব্রান্টের জাদুকরী আলোছায়ায় রোমাঞ্চিত হতাম। আবার ছিবড়ে করে বার করা আখের রসের মত ভ্যান গগের আঁকা ছবিতে প্রকৃতির নির্যাস। মনে হত, ভ্যান গগ, গগ্যাঁর মতো অ্যাডভেনচারাস হই।”

সেই ‘ঐতিহাসিক’ টানাপড়েনের মধ্যেই শ্রীহালুইয়ের অজন্তা বাছাই— আর এক ইতিহাসে প্রবেশ। অজন্তার চিত্রকলা রূপে যা আমাদের চোখের সামনে চলে আসে, শ্রীহালুইয়ের মহাগ্রন্থে তার বাইরে জীবনের সমুদায় যাপনস্তরে কী বিচিত্র শরীরবিভঙ্গ, মুদ্রা, মূর্তিসমাবেশের গ্রন্থনা, গার্হস্থজীবনের বাসনকোসন, রান্নাবান্না, আচার-আচরণের ব্যাপ্তি, অভাবনীয় তার বিস্তার। সেই সম্ভারের পুনর্নির্মাণ, চয়নের সঙ্গে সঙ্গেই চলে শ্রীহালুইয়ের সূক্ষ্মতর শিল্পবিচার: ‘ফ্রেস্কো’ বলে অজন্তার শিল্পরীতির প্রচলিত বর্ণনায় তাঁর আপত্তি: আঙ্গিকের বিশিষ্টতায়, বিশেষত একেবারেই স্থানিকতার চারিত্রে তাঁর বিচারে অজন্তার গুহাচিত্র ফ্রেস্কো বুয়োনো বা সেক্কোর রীতি পরিহার করে মাটির পলেস্তারা করা শুকনো জমির উপরে ওয়াশ মাধ্যমে আঁকা ছবি। ছবির আলম্বন বা জমি বা আধার, একাধিক আস্তরণ, আস্তরণের উপাদান (ধানের খোসা, ঘাসের বীজ, তুলো ইত্যাদি) ইত্যাদি গভীর অভিনিবেশে লক্ষ করে শ্রীহালুই অজন্তার কীর্তিকে তার পরিপূর্ণ স্বারূপ্যে মূর্ত করে তুলেছেন।

তবুও একটা লজ্জা ও ক্ষোভ রয়ে গেল। পড়তে গিয়ে বার বার ইংরেজি ভাষার ভয়াবহ ভ্রান্তিবিকারে ধাক্কা খেয়েছি, বিব্রত হয়েছি। বইয়ের শুরুতেই কুড়ি পয়েন্ট ভারী টাইপে উদ্ধত Foreward শিরোনামেই এই ভ্রান্তিভারের নাটকীয় উদ্বোধন। এই মহাগ্রন্থের যথোপযুক্ত যথাযোগ্য ‘সম্পাদনা’র দায়িত্ববোধ ছিল না প্রকাশকের। এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ক্ষমা নেই। চারিয়ে চারিয়ে বার বার পড়বার/দেখবার এই বইয়ের ওই আমেজে মজতে চাইলেও তাতে এমন বিশ্রী অন্তরায়! শ্রীহালুইয়ের তবুও জয়জয়কার, ওই অন্তরায় পেরিয়েই তাঁর অজন্তা-পথ ধরে চলতে চলতেই তাঁর সাম্প্রত প্রদর্শনীতে (আকার-প্রকার গ্যালারিতে) তাঁর বিমূর্ত দৃশ্যায়নের মধ্যে অতীতছায়াস্মৃতি মথিত করে উঠে আসে নিরন্তর নির্মাণ-বিনির্মাণ-ধ্বংসের আভাস— উঠে দাঁড়ায় দেওয়াল, কারিগরদের হাতছাপে যেন আড়াআড়ি-রেখার নকশা, ধ্বস্ত ঘর-মাটি— নেই শুধু তাঁর মহাগ্রন্থে সবল প্রখর রেখাচিত্রে চিত্রিত সেই মায়াবী দৃষ্টিধারিণী নারীমুখ, সেই নারীদের নৃত্যভঙ্গি-মুদ্রা, বাহুপদের লীলাময় সজীবতা।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)