ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীর (তখনও মহাত্মা হননি) চম্পারণ আন্দোলনের তাৎপর্য ও রহস্যের অনুসন্ধান আজও চলছে, মূল ঘটনার শতাধিক বছর পরেও। চম্পারণ সত্যাগ্রহের শতবর্ষ উপলক্ষে যে প্রচেষ্টা অধ্যাপক মুশিরুল হাসান ও সুরঞ্জন দাস শুরু করেছিলেন, ২০১৮ সালে অধ্যাপক হাসানের মর্মঘাতী দুর্ঘটনার পর সুরঞ্জন সেই প্রচেষ্টাকেই পরিণতি দেন এই বৃহদাকার সঙ্কলনগ্রন্থে। গ্রন্থটি মুশির-কে উৎসর্গ করা হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীর চম্পারণ সত্যাগ্রহ একটি ছ’মাসের ঘটনাক্রম মাত্র। ১৯১৭ সালের ১০ এপ্রিল গান্ধী রাজকুমার শুক্লকে নিয়ে পটনায় আসেন চম্পারণে যাওয়ার জন্য, এবং ওই বছরেই ৩ অক্টোবর চম্পারণের কৃষকদের দুর্দশা বিষয়ক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ে, যা পরে ১৯১৮ সালে চম্পারণ কৃষি বিষয়ক আইনে পরিণত হয়। এখানে বিষয় ও বিষয়ী পরস্পরের অপরিচিত ছিল। গান্ধী নীল চাষের সমস্যা নিয়ে কিছুই জানতেন না, চম্পারণের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধেও অজ্ঞ ছিলেন। নীলকরদের দ্বারা নানা ভাবে অত্যাচারিত চম্পারণের চাষিরাও গান্ধীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। যে সত্যাগ্রহ পরবর্তী কালে গান্ধীর রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল, তারও প্রথম সফল পরীক্ষা চম্পারণেই হয়েছিল। সে অর্থে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা কৃষক আন্দোলনের আলোচনায় চম্পারণ সত্যাগ্রহকে এক উজ্জ্বল মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

কৃষকদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি ভারতের ইতিহাসে নতুন নয়। বাংলায় ১৮৫৯ সালে নীল বিদ্রোহ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাবনায় তার প্রকাশ ধরা পড়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকে। তবে চম্পারণের নীলকরদের পটভূমিকা ও সময়কাল একটু ভিন্ন। চম্পারণ জেলার তিনটি প্রধান জমিদারি বেতিয়া, রামনগর ও মধুবন। এখানে উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকের প্রথমে জমির ঠিকাদারদের সরিয়ে ইউরোপীয় নীলকররা আধিপত্য বিস্তার করে। এই আধিপত্যের মাধ্যম ছিল তিনকাঠিয়া প্রথা, যার ফলে চাষিদের প্রতি বিঘা জমিতে তিন কাঠা নীল চাষ করতেই হত। এ ছাড়াও নানা ভাবে চাষিদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হত, শারীরিক অত্যাচার করা হত। প্রতিবাদে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কণ্ঠস্বর বিশেষ শোনা যায়নি।

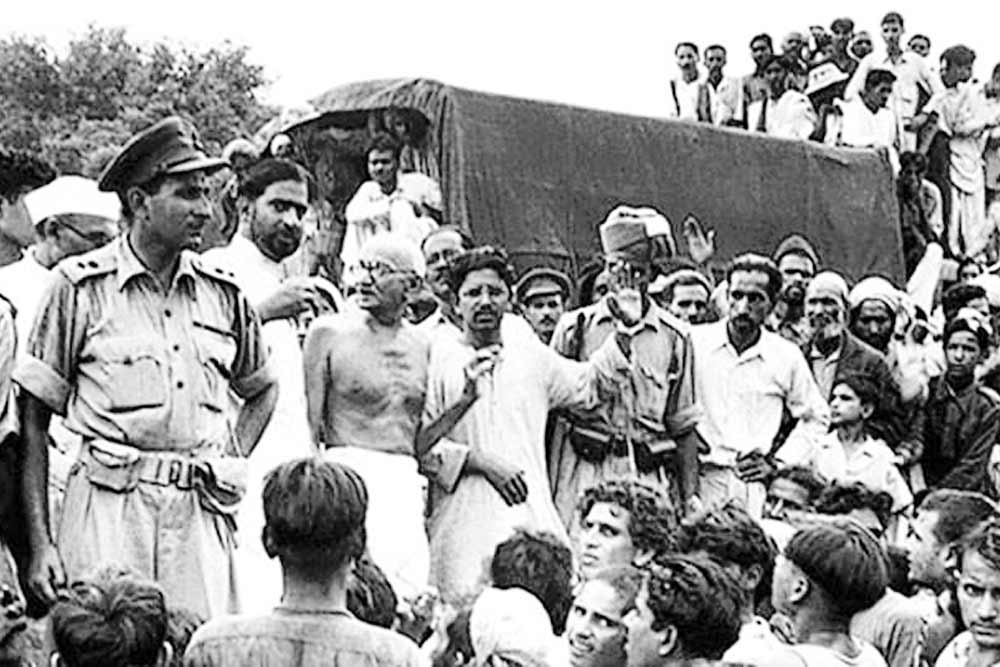

আপাতদৃষ্টিতে চম্পারণের এই সমস্যার সঙ্গে গান্ধীর জড়িত হওয়াটাও ছিল কাকতালীয়। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের লখনউ অধিবেশনে রাজকুমার শুক্ল গান্ধীকে সমস্যাটি অবহিত করেন এবং পরে চম্পারণ ভ্রমণের পরিকল্পনা ও স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে গান্ধীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। ১৫ এপ্রিল গান্ধী চম্পারণ জেলার সদর মোতিহারিতে পৌঁছন। ইতিমধ্যেই নীলকর সমিতির সচিব জে এম ইউলসন গান্ধীকে ‘বহিরাগত’ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, এবং ত্রিহুতের কমিশনার মোর্শেড সাহেব তাঁকে জেলা থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন। এই সময় ১৬ এপ্রিল কৃষকদের উপর অত্যাচারের নিদর্শন সংগ্রহের জন্য গান্ধী জসৌলিপত্তি গ্রামে আসেন। হাজার হাজার কৃষক গান্ধীর অপেক্ষায়, তিনিও অভিভূত। আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, “যেন বহু দিনের বন্ধু হিসাবে তাঁরা আমায় গ্রহণ করলেন। এ কথা অতিরঞ্জন নয়, কিন্তু একান্ত বাস্তব সত্য যে, কৃষকদের সঙ্গে এই সাক্ষাতেই আমি ঈশ্বর, অহিংসা সত্যের মুখোমুখি হয়েছিলাম।” বাকিটা ইতিহাস।

গান্ধী অ্যান্ড দ্য চম্পারণ সত্যাগ্রহ, সিলেক্ট রিডিংস। সম্পাদনা: সুরঞ্জন দাস। ১৯৯৫.০০। প্রাইমাস বুকস

এই ইতিহাস অনুসন্ধান সংক্ষেপে এই রকম দাঁড়ায়। ভারতবর্ষে পরবর্তী কালে গান্ধী আন্দোলনের সত্যাগ্রহের উৎসস্থল হয় চম্পারণ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অনুরাগ নারায়ণ সিংহ-সহ বহু স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে গান্ধীর সংযোগ ঘটে, এবং প্রধানত ভোজপুরি-ভাষী প্রায় সাত হাজার কিসানের সাক্ষ্য সম্ভব হয়। এক স্বতঃস্ফূর্ত ‘আন্দোলন’-এর জন্ম হয়। এমনকি কংগ্রেসকেও গান্ধী এর থেকে দূরে রাখেন। বর্তমান গ্রন্থটি এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনেরই এক আকর গ্রন্থ। এর বিন্যাস অভিনব। সম্পাদক প্রথমেই চম্পারণ সত্যাগ্রহের একটি সংক্ষিপ্ত কালক্রম নির্মাণ করেছেন, যা ১০ এপ্রিল ১৯১৭ থেকে ২৪ মে ১৯১৮ পর্যন্ত বিন্যস্ত। সঙ্কলনের বাকি অংশে রয়েছে চম্পারণ সত্যাগ্রহের নানা স্মৃতি ও প্রাসঙ্গিক সুচিন্তিত আলোচনা। সঙ্কলনটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে রয়েছে গান্ধীর নিজস্ব স্মৃতি প্রতিবেদন, তাঁর আত্মজীবনী থেকে সংগৃহীত। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর স্মৃতি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনী ও শঙ্করদয়াল সিংহের রচনা থেকে উদ্ধৃত। তৃতীয় অংশে রয়েছে চাষিদের সাক্ষ্য— এটি শঙ্করদয়াল সিংহ রচিত গ্রন্থ গান্ধী’জ় ফার্স্ট স্টেপ: চম্পারণ মুভমেন্ট থেকে সংগৃহীত। চতুর্থ অংশে রয়েছে সরকারি দলিল। এখানে ১৯১৭ সালের চম্পারণ কৃষি বিষয়ক বিল এবং চম্পারণের কৃষি বিষয়ক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পঞ্চম অংশটি সুবিস্তৃত, এখানে ২৮টি সুচিন্তিত আলোচনা সঙ্কলিত হয়েছে। লেখকদের মধ্যে আছেন রবিন্দর কুমার, জুডিথ ব্রাউন, জ্যাক পুষ্পাদাস, স্টিফেন হেনিংম্যান, এস কে মিত্তল এবং কৃষাণ দত্ত, আভা পান্ডিয়া, বিনোদকুমার বর্মা, রাজেশ কুমার, তিরুমল মুন্ডারনি, পাপিয়া ঘোষ, ইরফান হাবিব, কৌশল শর্মা, শৌকত আলি খান, রাজমোহন গান্ধী, গোপালকৃষ্ণ গান্ধী, ডেভিড হার্ডিম্যান, ডি জি তেন্ডুলকর, সন্দীপ ভরদ্বাজ, বেণুমাধব গোবিন্দ, শহিদ আমিন, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, সুদর্শন আয়েঙ্গার, শিব বিশ্বনাথন, ভোজনন্দন সিংহ, মহম্মদ সাজ্জাদ, আফরোজ আলম সাহিল এবং রামচন্দ্র গুহ। এঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু বহুমুখী, ইতিহাসের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা।

সম্পাদকের ভূমিকায় এই নানা দৃষ্টিকোণকে তুলে ধরা ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ। এখানে সুরঞ্জন এক অভিনব পথ অনুসরণ করেছেন। এখানে ঘটনার বিবরণী (ন্যারেটিভ) স্টাইল এবং ইতিহাস পর্যালোচনার দৃষ্টিকোণী ভাবনার এক অদ্ভুত সমাবেশ করেছেন তিনি। বিবরণী স্টাইলের মধ্যে ঘটনার সূত্রপাত ও নানা মোড়, ব্যক্তিবিশেষ, প্রতিক্রিয়া ও ভাবনার ব্যঞ্জনার চমৎকার সমাবেশ ঘটেছে। ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সম্পাদক প্রধানত এক পরিবেষ্টক (ইনক্লুসিভ) পথ অনুসরণ করেছেন। এখানে এক দিকে যেমন চম্পারণ বিষয়ক গ্রন্থাদির সাধারণ আলোচনা, অন্য দিকে সঙ্কলনের অন্তর্গত কিছু নিবন্ধের পর্যালোচনা। মতামতের ভিন্নতা তাঁর চোখে পড়েছে, কিন্তু তার কোনও প্রসারণ ঘটাননি তিনি। আমার মনে হয়, আকর গ্রন্থের সম্পাদক হিসাবে ভেবেচিন্তেই তিনি তাঁর নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।

এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন বহু জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। এর মধ্যে আছে সত্যাগ্রহের জন্ম ও তার রকমফের, নেতৃত্বের নিজস্বতা, কিসানের বাস্তব ও ভাবনার জগৎ, গণসঞ্চালনের প্রকৃতি ও ফল, আন্দোলনের আদর্শ ও তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব, এবং অবশ্যই আদি ও অকৃত্রিম বিস্ময় ‘গান্ধী’। গ্রন্থের সঙ্কলিত রচনাগুলির বিস্তৃত পর্যালোচনায় এগুলি ধরা পড়তে পারে। বিশেষত পাঁচটি রচনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব— এগুলি লিখেছেন পাপিয়া ঘোষ, শহিদ আমিন, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, সুদর্শন আয়েঙ্গার এবং শিব বিশ্বনাথন। পাপিয়া সত্যাগ্রহে গুজবের প্রসঙ্গ টেনেছেন, আমিন কৃষকের সাক্ষ্য নিদর্শনে অধরা বাস্তবের সন্ধান করেছেন, ভট্টাচার্য গণপরিসর ও গণআন্দোলনে ওই সত্যাগ্রহের সমকালীন তাৎপর্যের উল্লেখ করেছেন, আয়েঙ্গার গান্ধী আদর্শের নিজস্ব দৃষ্টিকোণটিকেই বিস্তার করেছেন এবং বিশ্বনাথন গান্ধীর চম্পারণ সত্যাগ্রহকে উমবের্তো একো-কথিত ‘খোলা কাজ’ (ওপেন ওয়ার্ক)-এর সঙ্গে সংযুক্তি ঘটিয়ে তার অভিনব বিস্তারের সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

ভারত-ইতিহাসে গান্ধীর চম্পারণ সত্যাগ্রহ তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। সুরঞ্জন দাস সম্পাদিত এই আকর গ্রন্থটি পাঠকের অনেক প্রত্যাশা পূর্ণ করবে। সঙ্কলনের সার্থকতা যদি হয় ব্যাখ্যা-বিবরণীর প্রাচুর্যে, তবে এর সীমারেখা হবে ঘটনার নানা অর্থের সন্ধান, পাঠ, বিন্যাস ও বিস্তারে। সঙ্কলনটি তাই নতুন ভাবনারও জন্ম দিতে পারে পাঠকের মনে।