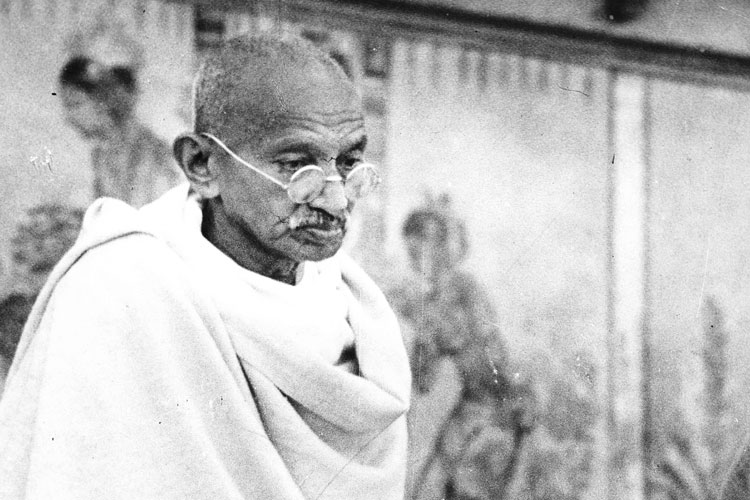

মহাত্মা গাঁধীর জন্মের দেড়শো বছর পরেও তাঁর চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে কিনা, সাধারণত প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে গাঁধীচিন্তার যে সব দিকের ওপর নজর পড়ে, তার মধ্যে তাঁর অহিংসা ভাবনা, পরিবেশ চিন্তা কিংবা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ক মতামতই বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। জাত বিষয়ে গাঁধীর চিন্তার আলোচনা হলেও তাকে বিশেষ প্রাসঙ্গিক মনে করা হয় না। সম্ভবত এর কারণ, অম্বেডকর এবং জাতের প্রশ্নে তাঁর সমালোচনার ঐতিহাসিক ‘প্রস্থান’। অর্থাৎ গত পঞ্চাশ বছরে অম্বেডকরের চিন্তাসূত্র অনেকের বিশ্লেষণে পুষ্ট হয়েছে, এবং সঙ্গত কারণেই আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে পড়েছে— অথচ নানা বৈপরীত্য সত্ত্বেও গাঁধী ও অম্বেডকরের জাতবিষয়ক চিন্তায় যে সাদৃশ্য আছে, সমকালীন ভারতে তার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য থাকা সত্ত্বেও সেই তুলনামূলক আলোচনা হয়েছে কম।

সাম্প্রতিক একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। সম্প্রতি তথাকথিত উচ্চবর্ণের সংরক্ষণের আইন তৈরি হল। বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। প্রসঙ্গত লোকসভায় এ বিষয়ে যখন বিতর্ক হয়, তাতে অম্বেডকর কয়েক বার উল্লিখিত হয়েছেন, কিন্তু গাঁধী এক বারও হননি। সরকার ও বিরোধী পক্ষের সব দলই (তামিলনাড়ুর দু’টি দল ছাড়া) শেষ পর্যন্ত ওই সংরক্ষণ সমর্থন করেছে। জাত-অবস্থানের ভিত্তি কি শুধুই সামাজিক-সাংস্কৃতিক, না কি অর্থনৈতিকও— সেই প্রসঙ্গও বার বার উঠেছে। লোকসভা টিভিতে ওই বিতর্কের অংশবিশেষ দেখলাম, এআইএডিএমকে-র নেতা তাম্বিদুরাই-এর ভাষণও শুনলাম। আইনের বিরোধিতায় তাম্বিদুরাই বলেছিলেন, ‘‘অর্থনৈতিক অবস্থান পাল্টাতে পারে, কিন্তু জাতপাত একই জায়গায় থাকবে, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পরেও।’’ তাম্বিদুরাইকে চিনতাম সত্তরের দশকের মাঝামাঝি চেন্নাইয়ে তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকে। বুঝলাম ওঁর মতামত, ওঁর দলের মতামত সেই সময় থেকে একটুও পাল্টায়নি। কিন্তু গাঁধী ও অম্বেডকরও কি তা-ই বিশ্বাস করতেন? জাত-অবস্থানকে একটা অপরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে দেখতেন?

প্রথমেই গাঁধীর কথায় আসা যাক। যে হেতু গাঁধী প্রচুর লিখেছেন (শতাধিক খণ্ডে বিধৃত তাঁর রচনাবলি), তাঁর মতের মধ্যে ভিন্নতাও প্রায়শ লক্ষিত হয়। এই বিষয়ে তাঁর মন্তব্য ছিল, কোনও ভিন্নতা কিংবা অস্পষ্টতার নিরসনে তাঁর পরবর্তী কালের রচনাটিই দ্রষ্টব্য হওয়া উচিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, জাত-প্রশ্নে গাঁধীর মতামত নাটকীয় ভাবে পাল্টেছে। এক সময় তাঁকে হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রম প্রথার সমর্থক হিসেবে এবং ভিন্ন জাত বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের সমালোচক হিসেবে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৩০-এর পরে তাঁর এই মতের আমূল রূপান্তর ঘটে। বর্ণাশ্রম আর তাঁর কাছে কোনও মৌলিক বিষয় হিসেবে থাকে না। তিনি ভিন্ন জাত ও ভিন্ন ধর্মের বিবাহের সমর্থক হয়ে ওঠেন। নিশিকান্ত কোলগে অবশ্য গাঁধীর জাতপাত চিন্তায় এক কৌশলী অবস্থান লক্ষ করেন, রাজনীতির এক সদর্থক অবস্থান হিসেবে। ফলে এই কৌশল বা স্ট্র্যাটেজিকে কোলগে নিন্দার্থে দেখেন না। গাঁধীর জাতীয়তাবাদী চিন্তার অংশ হিসেবেই উপস্থাপিত করেন।

প্রসঙ্গত, ‘অস্পৃশ্যতা’ বা তথাকথিত ‘অস্পৃশ্য জাত’ বিষয়ক গাঁধীর চিন্তাধারায় এক আশ্চর্য ধারাবাহিকতা দেখা যায়। তিনি আগাগোড়াই অস্পৃশ্যতাবিরোধী ছিলেন। যদিও তাঁর ‘হরিজন’ নামকরণের মধ্যেও একটা সমকালীন তর্ক গড়ে উঠেছিল, তাঁর ‘দলিত’ পক্ষগ্রহণের মধ্যে কোনও আপস ছিল না। ১৯২১ সালে তাঁর তিনেভেল্লি বক্তৃতায় (সংগৃহীত রচনাবলি, খণ্ড ২১) জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন, অস্পৃশ্যতার কোনও শাস্ত্রীয় সমর্থন নেই। ১৯৩২ সালে ‘শাস্ত্রী পরিষদের জন্য প্রশ্নাবলি’তে যে দশটি জিজ্ঞাসা তুলে ধরেন, তার ছত্রে ছত্রে একই বিশ্বাস কাজ করেছিল (খণ্ড ৫২)। গাঁধীর চিন্তায় দলিত প্রশ্নটি শুধুমাত্র ‘সামাজিক-সাংস্কৃতিক’ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কিংবা মন্দিরে প্রবেশাধিকারের প্রশ্নের সঙ্গেই যুক্ত ছিল না, নানা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিল। মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার অনন্তপুরে ১৯৩৩ সালে তিনি লক্ষ করেন, এই সব গ্রামবাসীর বছরের চার মাস কোনও কাজ থাকে না (‘অনন্তপুরে যা দেখেছিলাম’, খণ্ড ৫৬)। আরও নানা রকম অর্থনৈতিক শোষণ চলে তাদের উপর। গাঁধীর জাত-চিন্তার এক মৌলিক বিষয়ই হল এই দলিত চিন্তা, যা একই সঙ্গে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

জাতিবৈষম্যের অভিজ্ঞতা গাঁধী ও অম্বেডকরের ক্ষেত্রে ঠিক এক ভাবে আসেনি। উচ্চশিক্ষার সমস্ত ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফেরার পরও অম্বেডকরকে সামাজিক বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। গাঁধীর পক্ষে তা ছিল অকল্পনীয়— যদিও চম্পারণ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে পটনায় তিনিও কিছু সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে পড়েন। স্বভাবতই জাত-প্রশ্নের রাজনৈতিক তাৎপর্য দু’জনের কাছে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে প্রতিভাত হয়। তা সত্ত্বেও দুই জনের চিন্তায় কিছু আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

প্রথম সাদৃশ্যই হল, গাঁধী ও অম্বেডকর দুই জনই ভারতের ক্ষেত্রে জাতকে এক ঐতিহাসিক কিন্তু পরিবর্তনশীল অবস্থা হিসেবে দেখেছেন। অম্বেডকর তাঁর এক বইয়ের নামই দিয়েছিলেন ‘অ্যানাইহিলেশন অব কাস্ট’, এবং গাঁধীও তাঁর পরবর্তী কালের সমস্ত প্রচেষ্টায় জাতের ‘অ্যাবলিশন’ বা অবলুপ্তির কথা ভেবেছিলেন। এ জন্য গাঁধী ও অম্বেডকর দু’জনেই নানা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। দু’জনেই অহিংসা ও ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনকে জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন। তা ছাড়া, দুই চিন্তাবিদই জাত-প্রশ্নের পিছনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয়— দলিত প্রশ্নের সমাধানের ক্ষেত্রে দু’জনের কার্যধারা ছিল স্বতন্ত্র। অম্বেডকর ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের কথা বলেছিলেন। আর গাঁধী গুরুত্ব দিয়েছিলেন জাতকে ডিঙিয়ে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিকে।

সামগ্রিক ভাবে ভারতের ইতিহাসের দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে দেখা যায়, জাত গড়া ও ভাঙা উভয় প্রবণতাই বারে বারে দেখা গিয়েছে। চিরাচরিত চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা ভেঙে যে বহুস্তরীয় ‘সাব-কাস্ট’ প্রথা, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে তা প্রসারিত হতে থাকে। ঔপনিবেশিক আমলে আদমশুমারির মাধ্যমে তার বিধিবদ্ধকরণের ব্যবস্থা চালু হয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক কালেও এই ব্যবস্থা চালু থাকে। সংবিধান প্রবর্তনের পর প্রথমে তফসিলি জাতি ও জনজাতি সংরক্ষণে, ১৯৮০-র দশকে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের পর অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির সংরক্ষণে। জাতপাতের দীর্ঘকালীন ইতিহাসে একটা গতিশীলতা ছিল বটে, কিন্তু প্রধানত তা দলিত বহির্ভূত গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমায়িত ছিল। সেই অর্থে, ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বের বিধিবদ্ধকরণের এক বিশেষ তাৎপর্য থাকলেও কোনও ভাবেই তা জাতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলির বাইরে ছিল না।

ইতিহাসচর্চার মধ্যেও গত কয়েক দশকে সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তিগুলিকে ডিঙিয়ে সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির উপর জোর দেওয়ার প্রবণতা লক্ষিত হয়। এই প্রবণতার সর্বাধিক প্রসার ও প্রচার হয় ১৯৯০-এর দশকে। এই প্রবণতার চরমে উঠে এই রকম একটা উপলব্ধি হয় যেন জাতের সমস্ত ইতিহাসটাই সাংস্কৃতিক, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি বিশেষ কিছু নেই। এই দৃষ্টিতে দেখলে জাতের অনুভবটাই যথেষ্ট বলে মনে করা যায়, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি অনুসন্ধানের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। গাঁধী-অম্বেডকরের জাত-চিন্তায় কিন্তু এর এক বিকল্প সমাধান মিলতে পারে। এই বিকল্প সমাধানটিতে সাংস্কৃতিক তার গুরুত্ব হারায় না, কিন্তু আবার তা শুধুমাত্র সংস্কৃতিতেও পর্যবসিত হয় না। সংস্কৃতির সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির সন্ধান জাতের ভাবনাকে আরও গতিশীল করে, এমনকি তার রাজনীতিরও নতুন ব্যাখ্যা সম্ভব করে।

ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধিতা থেকেই এই জাত-আন্দোলনের জন্ম, তবু একুশ শতকের ভারতের বিচিত্র সংঘর্ষ, সত্তা নির্মাণ ও রাজনীতির বহুমুখী আলোচনায় গাঁধী ও অম্বেডকরের ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা কিন্তু আমাদের কাছে এক ধরনের দিগ্দর্শকের কাজ করতে পারে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক