রাস্তাঘাটে যাতায়াতের পথে বিজ্ঞাপনের বড় বড় হোর্ডিং। ‘ক্যানসার নিয়ে আর ভয় নেই, আপনার পাশেই আছি আমরা’। বেসরকারি হাসপাতালগুলোর লাগোয়া বড় বড় বাড়ি। অন্য বিভাগের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে নয়, একদম আলাদা কেন্দ্র। ‘ক্যানসারের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা, একই ছাতার তলায়’।

তা-ই? যাবতীয় ব্যবস্থা? আমাদের চার পাশে ক্যানসার রোগীদের একটা বড় অংশেরই অন্তিম সময়টা তা হলে এত কষ্টে, এত হয়রানিতে কাটে কেন? ৮০ বছরের সবিতা চৌধুরীকে (নাম পরিবর্তিত) এত কষ্ট কেন পেতে হল? বছর দশেক আগে প্রথমে স্তন ক্যানসার। চিকিৎসায় সেরে ওঠা। সুস্থ জীবনযাপন। তার পর বছরখানেক আগে আচমকাই সেই ক্যানসারের ফিরে আসা। নানা রকম চিকিৎসার পর একটা সময় ডাক্তার জানালেন আর কিছু করার নেই। তিনি নাহয় হাল ছাড়লেন, কিন্তু রোগের আনুষঙ্গিক কষ্ট তো তাতে কমবে না। নিরাময় যেখানে অসম্ভব হয়ে পড়ে, সেখান থেকেই তো শুরু হওয়ার কথা উপশম চিকিৎসা অর্থাৎ প্যালিয়েটিভ কেয়ার-এর। মায়ের কষ্ট দেখে বাড়ির লোক ডাক্তারের দ্বারস্থ, ‘কিছু একটা করুন’। কে শোনে কার কথা? পরিস্থিতি ক্রমশ এমন দাঁড়াতে থাকে যে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। ক্যাথিটার, স্যালাইন, অক্সিজেন, শরীরে নানা ক্ষত। শুধু শারীরিক কষ্ট নয়, সঙ্গে গভীর অবসাদ। বাড়ির লোকেরা একের পর এক সরকারি হাসপাতালের দ্বারস্থ। কিন্তু কোথায় কী! এই রোগীর তো চিকিৎসায় সারার আশা নেই। তা হলে একটা শয্যা আটকে রাখা হবে কোন যুক্তিতে? সাধ্যের বাইরে গিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে যোগাযোগ করলেন পরিজনেরা। কিন্তু এ রোগীর চিকিৎসায় মুনাফা কই? শুধু তো ‘সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট’। অতএব কারও উৎসাহ নেই। জীবনের শেষ তিনটে মাস সবিতা দেবী নিজে কষ্ট পেলেন, তা-ই শুধু নয়, তাঁর পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ কাটালেন অবর্ণনীয় অসহায়তা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু এমনটাই কি হওয়ার ছিল? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতি পরিবারে অন্তত এক জন করে ক্যানসার রোগীর হদিস মিলবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া, সে তো সেই কবেকার কথা। তা হলে সেই রোগের অন্তিম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি নিয়ে এখনও এমন নির্বিকার মনোভাব কেন? ফি বছর ঘটা করে ক্যানসার সচেতনতা দিবস পালনের মাঝে এই প্রশ্নগুলো কেন ওঠে না?

যত ক্যানসার রোগী, তাঁদের ১০০ শতাংশেরই কোনও না কোনও উপশম চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবই বলছে, এ দেশে এঁদের মধ্যে অন্তত ৭০ শতাংশের প্রাতিষ্ঠানিক উপশম চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু পান বড় জোর ৪ শতাংশ। বিচ্ছিন্ন ভাবে কোনও কোনও ডাক্তার কষ্ট কমানোর জন্য কিছু কিছু ওষুধ দেন। এক অর্থে সেটাও উপশম চিকিৎসা। কিন্তু এর কোনওটাই সংগঠিত ভাবে নয়। সামগ্রিক ভাবে রোগীদের হাহাকারের জায়গাও সেটাই।

উপশম মানে শুধু কয়েকটা ওষুধ খেয়ে শরীরের যন্ত্রণা লাঘব নয়। মানসিক চাপ কমানো, বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর করা, রোগীর পাশাপাশি রোগীর পরিবারকেও মানসিক ভাবে যত দূর সম্ভব চাঙ্গা রাখা। সে সব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামানো হয়? যে রোগকে কেন্দ্র করে ব্যবসার এমন বাড়বাড়ন্ত, অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে সেই রোগীদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ভাবে ভাল থাকার বিষয়টা এখনও সরকারি-বেসরকারি সমস্ত স্তরে প্রায় ‘সিলেবাসের বাইরে’-ই থেকে গেছে।

উপশম চিকিৎসার অর্থ মূলত যেখানে রোগ আর সারবে না, অথচ রোগের হাত ধরে আসা বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা বাড়তেই থাকবে, সেগুলো কমানোর চেষ্টা করা। রোগীকে মানসিক ভাবে ভাল রাখা। জীবন ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা আটকানো। প্রয়োজনে আধ্যাত্মচিন্তার মাধ্যমে মানসিক জোর বাড়ানোর চেষ্টা করা। এই ধরনের চিকিৎসার ভাবনাটা এ দেশে প্রথম আসে আশির দশকে। ১৯৮৬ সালে মুম্বইয়ের ‘শান্তি আবেদনা সদন’ নামে একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রথম প্যালিয়েটিভ পরিষেবা চালু করা হয়। পরে তা বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। কেরলে চিকিৎসক এম আর রাজাগোপালের নেতৃত্বে প্যালিয়েটিভ কেয়ার-এর মডেল এই মুহূর্তে গোটা দেশে খুবই সফল মডেল বলে পরিচিত। কিন্তু এ রাজ্যে আক্ষরিক অর্থেই কয়েকটি জায়গা ছাড়া উপশম চিকিৎসার ব্যবস্থা গড়েই ওঠেনি। বিপুল চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য জোগান রোগীদের ভোগান্তি ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছে। রোগীকে ভর্তি রেখে উপশম চিকিৎসার ব্যবস্থা সংগঠিত ভাবে রয়েছে হুগলির চন্দননগর, নদিয়ার মদনপুর, কলকাতার রাজারহাট, ঠাকুরপুকুর-সহ কয়েকটি জায়গায়। তাও খুবই সামান্য শয্যার ব্যবস্থাপনায়।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, উপশম চিকিৎসার জন্য সব ক্ষেত্রে ভর্তিই বা জরুরি কেন? বাড়িতে রেখেও তো যাবতীয় ব্যবস্থা করা যায়! সত্যিই যায় কি? ডাক্তাররা বলেন, বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করতে হলে দরকার হাসপাতালের মতো খাট, বেডসোর ঠেকানোর জন্য বিশেষ বিছানা। রোগী যদি বিছানা থেকে উঠতে না পারেন, তা হলে প্রতি দিন তাঁকে পাশ ফেরানো, গা মোছানো, ক্ষতের পরিচর্যা। শ্বাসকষ্ট হলে অক্সিজেন, মুখে খেতে না পারলে রাইলস টিউব, স্যালাইন। প্রয়োজনে রক্ত দেওয়া। যদি শারীরিক যন্ত্রণা বেশি হয়, সাধারণ ব্যথার ওষুধে কাজ না হয়, সে ক্ষেত্রে মরফিনের ব্যবস্থাও করতে হয়। নিয়মকানুনের কড়াকড়ির জন্য বেশির ভাগ দোকানই মরফিন রাখে না। সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকা ক্যানসার রোগীদের ক্ষেত্রে মরফিন পাওয়া তুলনামূলক ভাবে সুবিধাজনক। বাড়িতে থাকা রোগীর জন্য তা কঠিন।

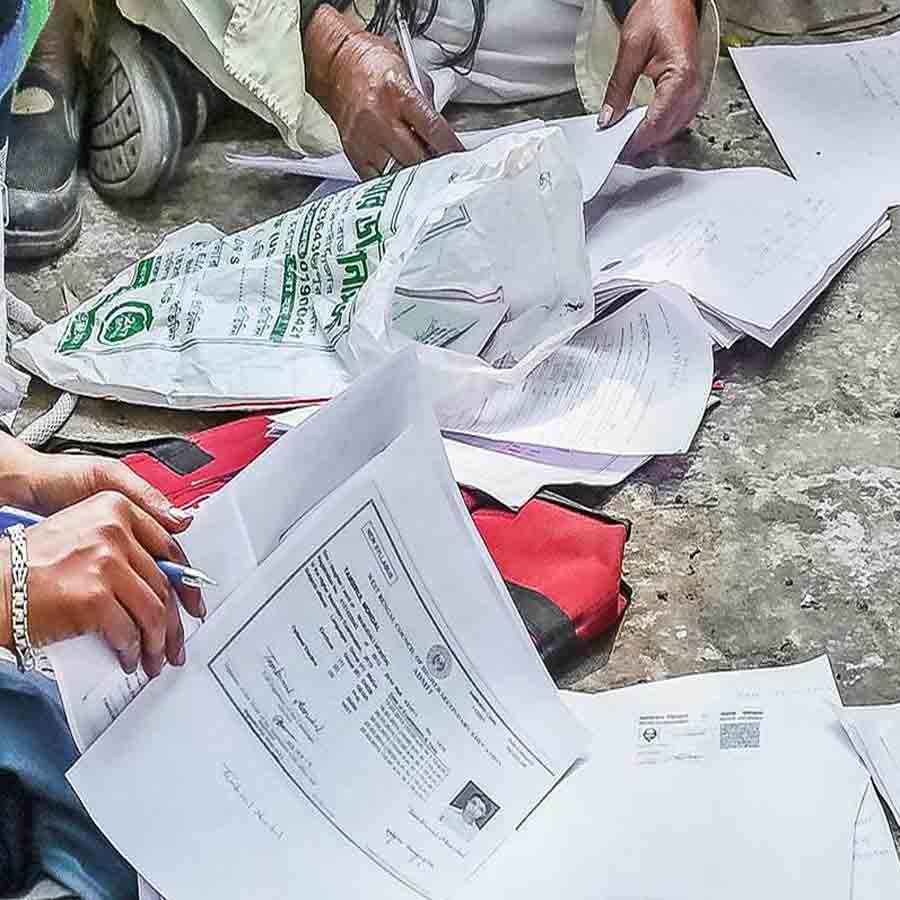

শুধু তা-ই নয়, অনেক ক্ষেত্রে বাড়িতে দেখার কেউ থাকেন না। সকলেই জীবিকার প্রয়োজনে বেরিয়ে যান। যেখানে পরিবারের ক্যানসার আক্রান্ত মানুষটিকে কোনও নার্স বা আয়ার কাছে রেখে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই, সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা কী হতে পারে? অনেকে স্থানীয় ছোটখাটো নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। সেখানকার পরিকাঠামোর যা হাল তাতে সেখানে অর্থ ব্যয় ছাড়া কার্যত আর কিছুই হয় না। হোম কেয়ার সার্ভিস চালু আছে বহু বেসরকারি হাসপাতাল এবং সংস্থার তরফে। সেখানে বিপুল খরচ। বহু বেসরকারি হাসপাতাল রোগীর পরিবারকে এই সব হোম কেয়ার সার্ভিস রেফার করে কমিশন পায়। সেখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের অনেকেরই যথাযথ প্রশিক্ষণ নেই। এই ধরনের রোগীকে কী ভাবে ধরতে হয় সেটাই তাঁরা জানেন না। যে ডাক্তাররা বাড়িতে যান তাঁরা হয়তো সপ্তাহে বা দু’সপ্তাহে এক বার রোগীকে দেখেন, তার পর বেশির ভাগটাই চলে ফোনে। রোগী খেতে পারছেন না। অপ্রয়োজনীয় ফুড সাপ্লিমেন্ট লিখে দিয়ে চলে আসেন কেউ কেউ। সেখানেও কমিশন। সবটাই আসলে একটা বাণিজ্যিক মডেল। যেখানে অন্তিম পর্যায়ের ক্যানসার রোগী ও তাঁদের পরিবার কার্যত এক-এক জন পণ্য।

ঠিক এই জায়গাতেই সরকারের উল্লেখযোগ্য একটা ভূমিকা থাকা দরকার। সরকার চাইলে উপশম চিকিৎসার আলাদা ব্যবস্থা করতেই পারে। একাধিক সরকারি হাসপাতালে এমন জায়গা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে, যেখানে চাইলেই আলাদা ইউনিট গড়া যায়। দরকার হলে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ ভাবে অর্থাৎ পিপিপি মডেলেও করা যায়। একাধিক বার স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি এই বিষয়টি তাঁদের দূরতম ভাবনাতেও নেই।

শুধু উপশম চিকিৎসার ওয়র্ড চালুই নয়। দরকার এই কাজে যাঁরা যুক্ত থাকবেন তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণও। ক্যানসার রোগীদের কেয়ারগিভার সব সময়েই যে অর্থের বিনিময়ে ব্যবস্থা করা হয় তা তো নয়, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় কেয়ারগিভার হন পরিবারের লোকেরা। রোগীর যত্ন নেওয়া, তাঁকে মানসিক জোর দেওয়া আর তার পাশাপাশি নিজের মানসিক চাপ সামলানো। কী ভাবে নিজের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হয়, কী ভাবে রোগীর শেষ পর্যায়ের বিভিন্ন বাস্তব দিক মেনে নিতে বা মানিয়ে নিতে হয়, তা শেখার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার। বেসরকারি স্তরে এমন কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও সরকারিস্তরে তা কোথায়?

মুমূর্ষু মানুষটি হয়তো ভোট দিতে যেতে পারবেন না। সে জন্য তাঁর সম্মানজনক ভাবে বাঁচার অধিকারটা অস্বীকার করা যায় কি?

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)