শহুরে-শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মুখের বাংলা বাক্যে আজকাল প্রতি আধ ছটাক অন্তর ইংরেজি শব্দ। এবং, তাতে গুরুজনদের নানা আপত্তি ও বিরক্তি। বিষয়টা অবশ্য আপত্তি ও বিরক্তি অবধি এসেই থমকে যায়। নিরাময়ের উপায় কী, তা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা কিন্তু আমরা করছি না। সে আলোচনায় ঢুকতে গেলে প্রথমেই মেনে নিতে হবে, বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের প্রবেশ অনিবার্য, কারণ রবীন্দ্রনাথের কথায়, ‘ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার একটা কারবার’ চলছে। সেই কারবারে ‘সবচেয়ে বিঘ্ন ভাষায় শব্দের অভাব’। সেই অভাব এ কালে আরও বেশি। কারণ এ কালের সঙ্গে সে কালের পার্থক্য এ-ই যে, সেই অভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু শব্দের সেই দারিদ্রকে মেনে নিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে থাকেননি। ফলে রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন চিন্তকদের চেষ্টায় বাংলা ভাষার মূলধন বেড়ে উঠেছিল, বাংলা ভাষার গ্রাম্য হাটেই বিশ্ব সম্পদের কারবার খোলা সম্ভব হয়েছিল। আমরা সেই চেষ্টা মুলতুবি রেখেছি, তাই ভাষার যে মূলধন ছিল তাতে আবার টান পড়ছে। বিশ্বে চিন্তাভাবনার জগৎ তো প্রতিনিয়তই সম্প্রসারিত হচ্ছে— তার সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য প্রতি মুহূর্তে বাংলা ভাষায় নতুন নতুন কথা গড়ে নেওয়া চাই। সে কাজে এ কালের চিন্তকেরা তেমন মন দিচ্ছেন না বলেই বাংলা ভাষার গ্রাম্য হাটে বিশ্ব সম্পদের কারবারে এ ভাষা ব্যবহারযোগ্যতা হারাচ্ছে। আর যুবক-যুবতীরা প্রতি আধ ছটাক অন্তর ইংরেজি শব্দের ঝুমঝুমি বাজিয়ে নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতার, কৃত্রিম আত্মপ্রত্যয়ের প্রমাণ দিচ্ছেন।

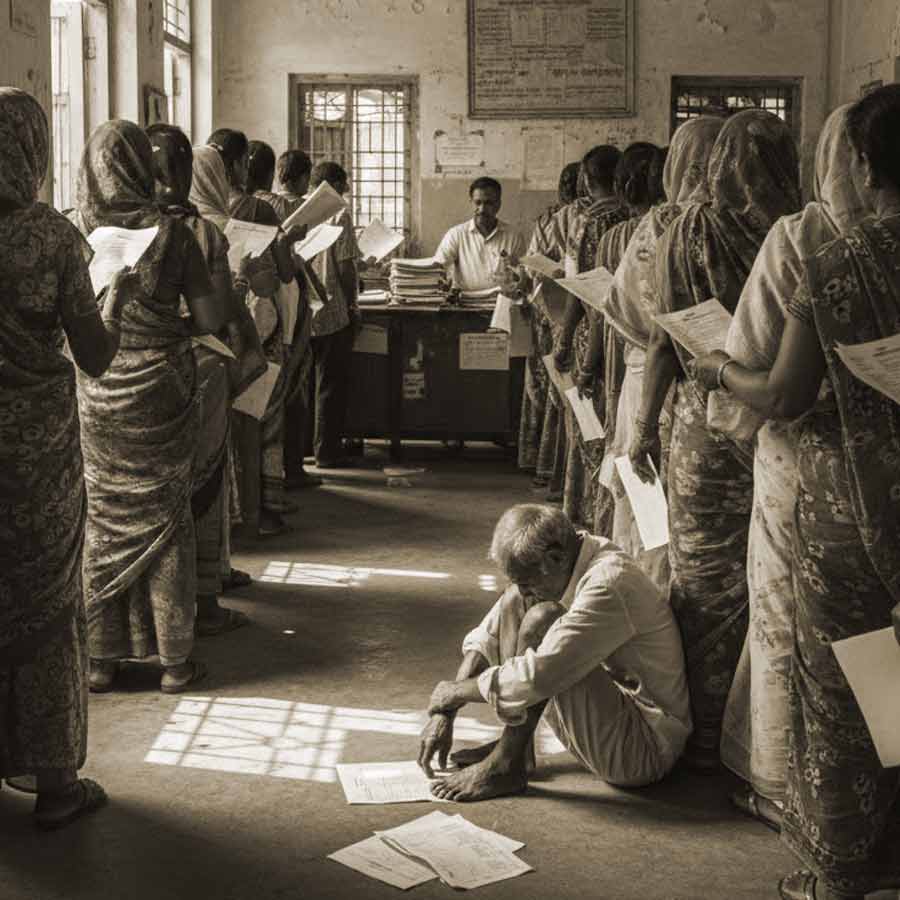

রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশি ভাবুকেরা কেবল বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষালাভের যে স্বপ্ন একদা স্বদেশি আন্দোলনের সময় দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন যে পুরোপুরি পূরণ সম্ভব নয়, এ সত্য এখন আমাদের মেনে নিতেই হবে। বহুভাষীর দেশ ভারতবর্ষ— এখানকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিরিখে এবং এখনকার বৈশ্বিকতার আবহে কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার নদী অনেকটাই হয়তো অতিক্রম করা যায়, কিন্তু বনেদ পোক্ত হয় না, দৃষ্টিও খোলে না। শুধু-বাংলার শুচিবায়ুগ্রস্ততায় আটকে থাকলে উচ্চতর উচ্চশিক্ষার জানলা-দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই উচ্চশিক্ষায় নিজের ভাষার পাশাপাশি অন্য ভাষার, বিশেষ করে ইংরেজির প্রয়োগ অনিবার্য। তবে এর অর্থ এ-ই নয়, বাংলা ভাষাকে ফুটো-পয়সার মতো ফেলে দিতে হবে। বরং, তাকে ঘষে-মেজে চালু রাখা চাই। সবচেয়ে বড় কথা, উচ্চশিক্ষার উঠোনের বাইরে যে খোলা ময়দান তাতে বহু মানুষ নিজের ভাষায় বিশ্বজ্ঞানের কথা শোনার জন্য অধীর হয়ে আছেন। তাঁদের কাছে বড় জ্ঞানের ও ভিন্ন ভাবের কথা নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত বাংলা ভাষাকে নানা শব্দের মূলধনে ভরে তোলা উচিত। এই নতুন শব্দের মূলধন তৈরিকেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘নতুন কথা গড়া’ বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

এই নতুন কথা গড়ার কাজকে বলা চলে প্রতিশব্দ ও পরিভাষা নির্মাণের কাজ। এমনিতে গুগল-করা প্রজন্মের কাছে কাজটা যান্ত্রিক, এক ভাষার শব্দ গুগলে ফেললেই আর এক ভাষার প্রতিশব্দ ভেসে ওঠে। তাতে শব্দটা পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু শব্দের সংস্কৃতি স্পষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথ কখনও প্রতিশব্দ ও পরিভাষা নির্মাণের কাজটিকে যান্ত্রিক বলে মনে করতেন না। তাঁর কাছে কাজটি খুবই সৃষ্টিশীল। শুধু তা-ই নয়, এ কাজে তর্কের অনুশীলন ও মস্তিষ্কসঞ্চালনের সুযোগ ষোলো আনার উপর আঠারো আনা। রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতোই এ কাজে নেমে তিনটি উপায় অনুসরণ করেছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে ইংরেজি শব্দটি বাংলায় গ্রহণ করেছিলেন। কখনও সংস্কৃত শব্দভান্ডারের কোনও শব্দকে নতুন অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন। কখনও আবার হাত পেতেছিলেন দেশজ শব্দের কাছে।

ইংরেজি শব্দকে যে অনেক সময় বাংলায় রেখে দিতে হয়, সে বিষয়ে কৌতুক করে লিখেছিলেন তিনি, “আমার পরে তাহার sympathy নাই ইহার সহজ বাংলা আমার পরে তাহার sympathy নাই।” ‘সিমপ্যাথি’-র বাংলা সিমপ্যাথি— এই সোজা কথাটা বলেই কিন্তু তিনি থেমে যাননি। সিমপ্যাথি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ‘সহানুভূতি’ ও ‘দরদ’ শব্দ দু’টির প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সহানুভূতির চাইতে দরদের প্রতিই তাঁর পক্ষপাত। কারণ লোকটি দরদি বললে একটা ছবি ওঠে ভেসে, কিন্তু লোকটি ‘সহানুভব’ বললে কিছুই বোঝা যায় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি প্রতিশব্দের কথা লিখেও সেটিকে বাতিল করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন নেশন, রেস, ট্রাইব, কাস্ট, জেনাস, স্পিশিজ়— এই ছ’টা শব্দই বাংলায় ‘জাতি’ শব্দ দিয়ে তর্জমা করার প্রবণতা চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ শব্দগুলির আলাদা আলাদা প্রতিশব্দ দিচ্ছেন, কিন্তু শেষ অবধি বাংলায় ‘নেশন’ শব্দটিকে ‘নেশন’ হিসাবেই চালাতে তিনি আগ্রহী। এই আগ্রহের কারণ গভীর, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাগত পার্থক্য এর মধ্যে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ যখন নেশনকে নেশন হিসাবেই বাংলায় ব্যবহার করেন, তখন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের করা নেশনের বাংলা প্রতিশব্দ ‘জাতি’কে খারিজ করে দেন। কেবল বঙ্কিমের বাংলা প্রতিশব্দকেই খারিজ করে দিচ্ছেন না, ‘নেশন’ নামের পাশ্চাত্য সংগঠনটিরও সমালোচনা করছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ দু’জনেই ‘জাতিনিবন্ধন’-এর পক্ষপাতী— পাশ্চাত্যের মতো ভারতীয়দের জন্য ‘নেশন’ নামের সংগঠন তৈরি করতে উৎসাহিত করেন। রবীন্দ্রনাথ নেশনের ‘উপযোগিতা’ ও ‘অন্যায়’ দুই-ই বিচার করছেন। উনিশ শতকের শেষে নৈবেদ্য-এর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচন্ড অন্যায়/ ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।” এই জাতিপ্রেমের সংগঠিত রূপ ধরা পড়েছিল পাশ্চাত্যের নেশনতন্ত্রে— দু’টি বিশ্বযুদ্ধ তার ফল। নেশনের মতো কোনও সংগঠন ইংরেজ ঔপনিবেশিকতাপূর্ব ভারতবর্ষে ছিল না— তাই ইংরেজি ‘নেশন’ শব্দটির কোনও বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ রাজি নন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিশব্দ ও পরিভাষা তৈরির কাজ এ ভাবেই হয়ে উঠছিল বিশেষ তর্কপদ্ধতি— মনকে তা সচল রাখে, বুদ্ধিকে সজীব করে, নিজেদের অবস্থান বুঝতেও সহায়তা করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রতিশব্দ ও পরিভাষা ভাবনা প্রকাশ করছিলেন শান্তিনিকেতন পত্রে। তাঁর ইচ্ছে পাঠকেরা আলোচনা করবেন। কেন এ আলোচনার প্রয়োজন? “এ-সব কাজ একতরফা হইলে কাঁচা থাকিয়া যায়। যে-সকল শব্দকে ভাষায় তুলিয়া লইতে হইবে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার ও সম্মতি প্রয়োজন।” বিচার ও সম্মতিই তো গণতন্ত্রের মূল। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এই গণতান্ত্রিকতাকে গুরুত্ব দিতে চান। পরিভাষা সমিতির মুষ্টিমেয় সদস্যের সিদ্ধান্তই সব নয়। তাঁরা নিজক্ষেত্রে বিশিষ্ট ও পণ্ডিত, সন্দেহ নেই। তবে তাঁরা যে কাজ করছেন, সেই কাজের ফল হিসেবে যে-শব্দগুলি উঠে আসছে, সেই শব্দগুলির গ্রহণযোগ্যতা কিন্তু ভাষীদের সমর্থনের উপরেই নির্ভর করে। বাংলা ভাষায় বহু প্রতিশব্দ ও পরিভাষা আছে বটে, কিন্তু তা প্রয়োগসিদ্ধি লাভ করেনি। যেমন, ‘ফসিল’ শব্দের বাংলা ‘শিলক’, ‘ফসিলাইজ়ড’-এর বাংলা ‘শিলীকৃত’। পাঠ্যবইতে শব্দ দু’টি চোখে পড়লেও মুখের ব্যবহারে তা চালু নয়। সাধারণ বাঙালি শিলকের বদলে ফসিল বলতেই স্বাছন্দ্য বোধ করেন। এমনকি ইংরেজি ফসিল শব্দটি বাংলা ভাষায় এমনই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে, এর সঙ্গে বাংলা প্রত্যয়ও যোগ করে দেওয়া সম্ভব। যেমন কেউ যদি ‘ফসিলিকৃত’ লেখেন, তা হলে ব্যাকরণের সম্মতি পুরোপুরি না মিললেও বাঙালির কানে তত খটকা লাগবে না। ইংরেজি শব্দকে স্বাভাবিক ভাবে বাংলা করে তোলার মধ্যে বাংলা ভাষার আত্তীকরণের সামর্থ্যই প্রকাশ পায়।

দুঃখের হলেও সত্যি, বাংলা ভাষার এই সামর্থ্য আমরা হারিয়েছি। এখনকার মুখের বাংলা তো কেবল আধ ছটাক অন্তর ইংরেজি শব্দে ভরা তা-ই নয়, বাংলা বাক্যের যে স্বাভাবিক অন্বয় বা ‘সিনট্যাক্স’ তা-ও আমরা নষ্ট করেছি। অনেক সময়েই ইংরেজি অথবা হিন্দি বাক্যের অন্বয় বাঙালির মুখে ধরা দিচ্ছে। সেই অস্বাভাবিক অনুকৃত বাংলা বাক্যে ইংরেজি আর হিন্দি শব্দ বসে ভাষার যে রূপটি তৈরি করে, তাতে বাংলা ভাষার ভিখিরিপনাই প্রকাশ পায়। তবে, এরই মধ্যে কখনও কখনও আশার আলো চোখে পড়ে। ফেসবুকের মতো বাঙালির নব্য চণ্ডীমণ্ডপে অজস্র বাজে কাজের মধ্যেও ইতি-উতি ভাল কাজ নজরে আসে। চোখে পড়ল বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা চিন্তাশীল বাঙালিদের মধ্যে একদল নেমেছেন বাংলা পরিভাষা ও প্রতিশব্দ নির্মাণের কাজে। নানা আলাপ আলোচনায় এগোচ্ছে সে কাজ। ভাষা-সংক্রান্ত ভাবনা আর কাজের ইচ্ছা তা হলে পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। নব্য যুবক-যুবতীরা ফেসবুকবিলাসী— এ জাতীয় কাজের গুরুত্ব যদি তাঁরা বোঝেন, তা হলে বাংলা ভাষার নতুন মূলধনকে হয়তো কখনও ব্যবহার করতেও চাইবেন।

বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী