সময়টা তিরিশের দশকের শেষ কিংবা চল্লিশের দশকের শুরু। জলপাইগুড়ির নবাবকন্যা বেগম জব্বার এক শাস্ত্রীয় সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করেন। প্রথম দিনই অনুষ্ঠান বিখ্যাত সেতারবাদক উস্তাদ ওয়ালিউল্লাহ খান সাহেবের। বাজালেন তাঁর ভারী পছন্দের একটি রাগ। অবাক কাণ্ড! অনুষ্ঠানের পরের দিন ওই রাগটিই হুবহু খানসাহেবের কায়দায় তাঁকেই বাজিয়ে শুনিয়ে দিল এক অনামা শিল্পী। কিন্তু সেই শিল্পী তখনও স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি। খান সাহেব চমকিত। মুগ্ধ বেগম জব্বার। কী আশ্চর্য অনুকরণ! বাজানো শেষ। এ বার খুদে শিল্পীকে পুরস্কৃত করার পালা। একটি রত্নখচিত সেতার শিল্পীর হাতে তুলে দিলেন বেগম। বললেন, ‘তোমার কাছে সেতারে তালিম নিতে চাই।’

শিল্পী সুধীন দাশগুপ্ত। পুরো নাম সুধীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ওয়ালিউল্লাহ খান সাহেবের বাদন অনায়াস দক্ষতায় তুলে নিয়েছিলেন নিজের কচি আঙুলে, অথচ সেই সময় সেতারে কোনও প্রথাগত শিক্ষাই ছিল না তাঁর। উস্তাদ এনায়েৎ খান সাহেবের সেতার শুনে, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় নাকি তিনি সেতার শিখেছিলেন। তাঁর ভাইবোনেরা প্রত্যেকেই গানবাজনার জগতের মানুষ। ব়ড়দা চমৎকার ভায়োলিন বাজাতেন, মেজদা অবনীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত গান শিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। অথচ বাবা মহেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মোটেই এ সব পছন্দ করতেন না। দার্জিলিং গভর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তিনি। প্রধানত মায়ের প্রশ্রয়েই সুধীন্দ্রনাথের গানের জগতে পা রাখা।

ছোটবেলা কেটেছে দার্জিলিং শহরে। ভূপেন্দ্র বসু, রথীন ঘোষের মতো কীর্তনীয়ারা যখন দার্জিলিং যেতেন, তখন দাশগুপ্ত বাড়িতেই উঠতেন। সেখানে কীর্তনের আসরে কীর্তন গাইতেন সুধীন্দ্রনাথ। আবার দার্জিলিংয়ে থাকাকালীনই ক্যাপটেন ক্লিভার, জর্জি ব্যাংকস, রবার্ট কোরিয়ার কাছ থেকে শেখেন পিয়ানো। লন্ডনের রয়্যাল স্কুল অব মিউজিক থেকে মিউজিক নিয়ে পড়াশোনা করেন। তখনকার দিনে ওয়েস্টার্ন মিউজিকে এমন ডিগ্রিধারীর সংখ্যা হাতেগোনা। বাবার পিয়ানো বাজানোর কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিমেদুর সাবেরী দাশগুপ্ত, ‘আমরা যখন ছোট, তখন প্রায়ই সন্ধের মুখে কলকাতায় লোডশেডিং হত। আমরা বসে থাকতাম ওই লোডশেডিংটার জন্য। কারণ, ওই সময়ই বাবা গানের ঘর থেকে বেরিয়ে পিয়ানো বাজাতে বসতেন। সে এক অদ্ভুত সম্মোহনী সুর। আলো জ্বলে উঠলেই ফের ফিরে যেতেন গানের ঘরে।’

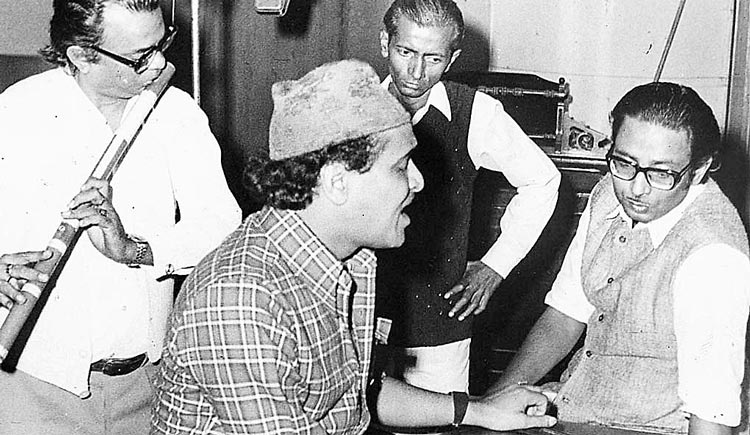

সঙ্গে হিমাংশু বিশ্বাস ও ভূপেন হাজারিকা

এক সময় সুধীন্দ্রনাথের বাড়ির খুব কাছেই থাকতেন শ্যামল মিত্র। শ্যামল-পুত্র সৈকত মিত্রের আজও মনে পড়ে, ‘সুধীনকাকুর বাড়ির কাছাকাছি গেলেই কানে আসত পিয়ানোর আওয়াজ। কাঠের খড়খড়ি দেওয়া জানালা বেয়ে উঠে ফাঁক দিয়ে দেখতাম, একতলার ঘরে বেশির ভাগ সময় স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা পরে তন্ময় হয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছেন সুধীনকাকু। আমার দিকে চোখ পড়তেই বলতেন, সন্ধে হয়ে গিয়েছে। বাড়ি যা। নইলে বাবাকে বলে দেব।’ শুধু পিয়ানো বা সেতারই নয়, হেন বাদ্যযন্ত্র ছিল না, যা তিনি বাজাতে পারতেন না। সেতার, পিয়ানো তো ছিলই। বাঁশি, তবলা, এমনকী হার্পও ছিল সেই তালিকায়। সাধারণ হারমোনিয়মও যেন তাঁর আঙুলের ছোঁয়ায় প্রাণ ফিরে পেত। এমন অনেক বারই হয়েছে, কোনও শিল্পী অনুপস্থিত থাকলে তাঁর বাজনাটা সুধীনই বাজিয়ে দিয়েছেন।

শুধু গানবাজনাই নয়। খেলাধুলোতেও সমান দড় ছিলেন তিনি। দার্জিলিংয়ে থাকার সময়ই পড়াশোনার পাশাপাশি পুরোদমে চলত খেলা। ভবানীপুর ক্লাবে সুধীন্দ্রনাথ আসতেন হকি খেলতে। ব্যাডমিন্টনও খেলতেন চমৎকার। অনেকেরই ধারণা, গানের জগতে না এলে, হয়তো খেলাধুলোতেই সোনা ফলাতেন তিনি। কিন্তু এই সময়ই দার্জিলিংয়ে বিরাট ধসের কারণে তাঁর গোটা পরিবারকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। ওঠেন শ্রীনাথ মুখার্জি লেনে এবং তার পর সিঁথির বাড়িতে। শুরু হয় মিউজিক ডিরেক্টর কমল দাশগুপ্তের সহকারী হিসেবে কাজ করা। তার পর ধীরে ধীরে তিনি জড়িয়ে পড়েন ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে। ‘ওই উজ্জ্বল দিন ডাকে স্বপ্নরঙিন’, ‘স্বর্ণঝরা সূর্যরঙে’, ‘এই ছায়াঘেরা কালো রাতে’র মতো অসংখ্য গান তিনি গণনাট্য সংঘের জন্যই তৈরি করেছিলেন। পরবর্তী কালে ‘স্বর্ণঝরা সূর্যরঙে’ এবং ‘ওই উজ্জ্বল দিন...’ সুবীর সেনের কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়।

গুরুর সঙ্গে প্রিয় ছাত্রী বনশ্রী সেনগুপ্ত

১৯৭০ সালে সলিল চৌধুরীর সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে তুমুল জনপ্রিয়তা পায় ‘ঠিকানা’। অথচ সুকান্ত ভট্টাচার্যের এই কবিতায় পঞ্চাশের দশকে প্রথম সুরারোপ করেন সুধীন দাশগুপ্ত। তাঁর গানের দল নিয়ে তিনি ‘আইপিটিএ’-এর বিভিন্ন সম্মেলনে, মেডিক্যাল কলেজের সোশ্যালে, যুব উৎসবে, মার্কাস স্কোয়্যারের বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে গানটি পরিবেশন করতেন। নিজেও গাইতেন ভারী সুন্দর। অথচ লেখক-সুরকার হিসেবে বিপুল জনপ্রিয়তার আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছে তাঁর সুললিত কণ্ঠটি। সুবীর হাজরার লেখা এবং তাঁর গাওয়া দু’টি গানের একমাত্র রেকর্ডটি প্রকাশ পায় ১৯৬১ সালে। এক পিঠে লোকসংগীত ধাঁচের ‘কোকিল কাঁদে কেন ফাগুনে’, আর অন্য পিঠে জ্যাজ-ঘেঁষা ‘লাল লাল চোখে দেখি’।

অথচ এই মানুষটি অনেক দিন অবধি বাংলা জানতেন না মোটেই। মানুষ হয়েছেন ব্রিটিশ-দার্জিলিংয়ে আদ্যন্ত সাহেবি পরিবেশে। সাবেরী বলছিলেন, ‘ছোটবেলায় জেঠু, পিসিরা বাড়িতে এলে ওঁদের বাংলায় কথা বলতে শুনতাম না। আড্ডা হত নেপালিতে। বাবার বহু দিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন বাহাদুর। বাহাদুরের সঙ্গে নেপালিতেই কথা বলতেন বাবা। আর বাহাদুর তার উত্তর দিতেন বাংলায়।’ সুধীন্দ্রনাথ বাংলা শিখেছেন রীতিমতো শিক্ষক রেখে। কলকাতায় আসার পর অনেক স্বনামধন্য গীতিকারের কাছে তিনি যেতেন। উঠতি শিল্পী হিসেবে এর প্রয়োজনও ছিল। তাঁদের বাড়িতে চা খাওয়া চলত, আড্ডাও হত। কিন্তু গানের প্রসঙ্গ এলেই তাঁরা এড়িয়ে যেতেন। জেদ চেপে গিয়েছিল সুধীন্দ্রনাথের। অনেকটা এই জেদ থেকেই তাঁর নিজের গান লেখা শুরু।

সঙ্গে প্রচুর কবিতার বই পড়া শুরু করেন। কারণ তখন আধুনিক কবিতায় সুরারোপ করার একটা ধারা জন্ম নিয়েছিল। সলিল চৌধুরীও যেমন ‘অবাক পৃথিবী’, ‘রানার’-এর মতো সুকান্ত ভট্টাচার্যের কয়েকটি কবিতায় সুর দেন। ওই ধারায় নাম লেখান সুধীন্দ্রনাথও। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ‘বাঁশবাগানের মাথার ওপর’, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা ‘থই থই শাওন এল ওই’, বটকৃষ্ণ দে-র ‘কৃষ্ণচূড়া আগুন তুমি’তে সুর দেন তিনি। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্তের কণ্ঠে যা আজও বাঙালির স্বর্ণযুগের মণিমুক্তো হয়ে রয়ে গিয়েছে।

স্ত্রী মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তের সঙ্গে

সেই সময়কার অনেক সাহিত্যিকও তাঁদের নিজের রচনার উপর করা ছবিতে নিজেই গান লিখতেন। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়... ‘ডাকহরকরা’ (১৯৫৮) ছবির সূত্রেই তারাশঙ্করের সঙ্গে সুধীনের পরিচয়। সুধীনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন সুবীর হাজরা। ‘অগ্রগামী গোষ্ঠী’ তত দিনে ‘সাগরিকা’, ‘শিল্পী’র মতো ছবি করেছে। সেখানে সুর দিয়েছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। এহেন অগ্রগামীর প্রধান সরোজ দে-র কাছে সুবীর হাজরা নিয়ে যান সুধীনকে। একটা সুযোগ দেওয়ার কথা বলেন। কারণ মুখচোরা সুধীনের পক্ষে সেই কাজটি করা কোনও দিনই সম্ভব হত না। অথচ তত দিনে সুধীনের সুরে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘সোনার হাতে সোনার কাঁকন’ যথেষ্ট জনপ্রিয়। সেই গানের সূত্রেই সুযোগ পেলেন সুধীন। পরিচয় হল সাহিত্যিক তারাশঙ্করের সঙ্গে। সুধীনকে বড় ভালবাসতেন তারাশঙ্কর। ২৪ জুলাই তাঁর জন্মদিনে প্রতি বছর তিনি নিজের বাড়িতেই এক গানের আসরের আয়োজন করতেন। তাবড় শিল্পীরা আমন্ত্রিত হতেন সেখানে। ‘ডাকহরকরা’র পর সুধীনও আসতেন। সুধীন গান গাইতে বসতেন সবার শেষে। তারাশঙ্কর চুপচাপ বসে শুনতেন ‘ওগো তোমার শেষ বিচারের আশায়’ আর অঝোরে কাঁদতেন। বলে গিয়েছিলেন, ‘আমার লেখা গান যেন সুধীন ছাড়া আর কেউ সুর না করে’।

কত কিছুর থেকেই যে সুর সেঁচে নিতেন তিনি! ‘ডাকহরকরা’ থেকে ‘হংসরাজ’— তাঁর অনেক সুরই বাউল অঙ্গের। অথচ বিলিতি পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা মানুষটির সঙ্গে গ্রামবাংলার বাউল সুরের পরিচয় কোথায়? সুধীনের এক বন্ধু এবং সহকারী প্রশান্ত চৌধুরী তখন নিয়মিত যাতায়াত করতেন কৃষ্ণনগর থেকে দমদম। ট্রেনে যাতায়াত করতে করতে তাঁর সঙ্গে অনেক বাউলের পরিচয় হয়। প্রশান্ত চৌধুরী তাঁদের ধরে নিয়ে আসতেন সুধীনের সিঁথির বাড়িতে। এক সময় প্রায় বাউলের আখড়া বসে গিয়েছিল ওই বাড়িতে। তাঁরা সেখানেই সারা দিন থাকতেন, খেতেন, নাচতেন, গাইতেন আর সুধীন চুপচাপ তাঁদের গানগুলো শুনে যেতেন। ‘ওগো তোমার শেষ বিচারের আশায়’-এর মতো অনেক গানের সুরই বাউলদের কাছ থেকে পাওয়া। এমনই এক বাউল গানের সুর তুলে প্রায় কুড়ি বছর পর

তিনি ‘হংসরাজ’-এ বসালেন আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে— ‘শহরটার এই গোলকধাঁধায় আঁধার হল মন’।

সৈকত মিত্রের মনে আছে এক দিনের ঘটনা। ‘এক বার পাড়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন সুধীনকাকা। তখন অনেক মানুষই গান গেয়ে ভিক্ষা করতেন। এমনই কোনও এক জনের কাছ থেকে একটা গান শুনে বাবাকে এসে বললেন, ‘ওই গানটা রিভাইস করেছি। একটু শুনবি?’ বাবা তো অবাক! সেই গানই ‘চোখের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কী হবে’। আবার, শ্যামল মিত্রের কণ্ঠেই ‘ভীরু ভীরু চোখে’, ‘কী নামে ডেকে বলব তোমাকে’র মধ্যে স্পষ্ট পশ্চিমী সুরের ছোঁয়া। আসলে বাংলা গানকে তিনি সময়ের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছিলেন। অনাবশ্যক অলংকার ছেড়ে অনেক ঝরঝরে হয়ে উঠেছিল কথা আর সুর।

মান্না দে-কে দিয়ে বাংলা গান গাওয়ানোর শুরুটাও সেই ‘ডাকহরকরা’ ছবির সূত্রেই। তার আগে অবধি মান্না দে কিছু বাংলা ছবিতে গান গাইলেও সেগুলো মূলত ছিল বম্বের প্রোডাকশন। ‘ডাকহরকরা’র বাউল অঙ্গের গানগুলির জন্য সুধীন দাশগুপ্তই অগ্রগামী-র কাছে মান্না দে-র নামটি তোলেন। তাতে তাঁরা রাজিও হন। এই জুটির সফল পথচলার সেই শুরু। অন্য দিকে, উত্তমকুমারের লিপে তখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়েরই একচেটিয়া বসত। তার বদলে মান্না দে-র কণ্ঠ— সন্দিহান ছিলেন অনেকেই। সুধীন সেই পরীক্ষাটিও করলেন। তাঁরই সুরে উত্তমের লিপে ‘গলি থেকে রাজপথ’ (১৯৫৯) ছবিতে মান্না দে গাইলেন ‘লাগ লাগ লাগ লাগ ভেলকির খেলা’।

‘শঙ্খবেলা’ (১৯৬৬) ছবিতে সেই সুধীনই আবার মান্না দে-কে নেওয়ার ব্যাপারে কিন্তু নিমরাজি। ‘শঙ্খবেলা’র গান লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মিউজিক ডিরেক্টর সুধীন দাশগুপ্ত। সুধীনের সিঁথির বাড়িতে রাত তিনটে অবধি মিটিং। কে গাইবেন, ‘কে প্রথম কাছে এসেছি’ আর ‘আমি আগন্তুক, আমি বার্তা দিলাম’ গান দু’টি? প্রথম গানটিতে সুধীন চাইছেন হেমন্তের রোম্যান্টিক ছোঁয়া এবং দ্বিতীয়টিতে মান্না দে-কে। তাঁকে বোঝানো হল, একই নায়কের লিপে দুই গানে দুই কণ্ঠ বাংলায় চলবে না। তখন সুধীনের প্রস্তাব, দু’টি গানই গাইবেন কিশোরকুমার।

কিন্তু মিটিংয়ে উপস্থিত অন্যরা কিশোরের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলেন না। বরং দু’টি গানের ক্ষেত্রেই তাঁরা মান্না দে-র নাম প্রস্তাব করেন। উত্তমকুমার নিজেও মান্না দে-র ক্ষেত্রে যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু ছবিমুক্তির পর সমস্ত দ্বিধা ধুয়ে যায় গান দু’টির জনপ্রিয়তার তোড়ে। ‘শঙ্খবেলা’র সেই অমর উত্তম-মান্না জুটিই এর পর শিখর ছোঁবে ‘অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি’ (১৯৬৭) ছবিতে, অনিল বাগচীর সুরে। আর মান্না দে-র সঙ্গে সুধীন দাশগুপ্তের নামটা প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে যাবে। শুধু উত্তমই নন, তরুণ সৌমিত্রর লিপে মান্না দে-র কণ্ঠে ‘তিন ভুবনের পারে’ ছবির (১৯৬৯) ‘জীবনে কী পাব না’, ‘হয়তো তোমারই জন্য’ বা ‘বসন্ত বিলাপ’-এর (১৯৭৩) ‘লেগেছে লেগেছে আগুন’ তো তাঁরই লেখা এবং সুর করা। বাঙালি এখনও এই গানগুলোর নস্ট্যালজিয়া থেকে বেরোতে পারল কই!

তখন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর স্টেশন মাস্টার

কিশোরকুমারকে দিয়ে গান গাওয়াতে পারেননি তিনি। ভারী আক্ষেপ ছিল। সেই আক্ষেপ অনেকটা পুষিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর ছেলেকে দিয়ে। অমিতকুমারের প্রথম বাংলা প্লে ব্যাক ‘সঙ্গিনী’ সুধীন দাশগুপ্তরই হাত ধরে। জহুরি ছিলেন তিনি। কাকে দিয়ে কোন গানটা গাওয়ানো যায়, চমৎকার বুঝতেন। দীর্ঘ দিনের বন্ধু ছিলেন শ্যামল মিত্র। ’৭৭-’৭৮ নাগাদ দুটো গান তোলাতে তাঁর বাড়ি এসেছিলেন সুধীন। গান দুটো— ‘কাল তা হলে এই সময় আসব এখানে’, ‘প্রেম করা যে এ কী সমস্যা’। সৈকত মিত্র বলছেন, ‘বাবা তো কিছুতেই গাইবেন না এই গান। বললেন, ‘এ কী ভাষা লিখেছিস! এ সব তো ছেলে-ছোকরারা গাইবে। আমি গাইব না।’ তখন সুধীনকাকু বাবাকে বোঝালেন, ‘আরে বম্বে গেছিস। এ বার একটু মডার্ন হ।’ বম্বেতে কিশোর এই গান গাইছে, তুই গাইবি না কেন?’

সুধীনের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্তু মুখোপাধ্যায়রা। সাবেরীর মনে পড়ে, সুধীন প্রায়ই তাঁদের জোর করে গান গাইতে বসিয়ে দিতেন।

এক বার আরতি মুখোপাধ্যায়ের গলা বসে যায়। তিনি শরণাপন্ন হলেন সুধীন দাশগুপ্তর। সুধীন তাঁকে একটা সরগম দিলেন সাধার জন্য। আশা ভোঁসলের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। গান তোলানোর সময় গলায় যাতে সুরটা বসে, তার জন্য নানা টোটকা ছিল তাঁর ঝুলিতে। আর সেগুলো দারুণ কাজেও আসত।

আবার অভিমানও আছে তাঁকে ঘিরে। আরতি মুখোপাধ্যায় বা পরবর্তী কালে বনশ্রী সেনগুপ্ত যেমন তাঁর স্নেহধন্য ছিলেন, তেমনটা ঘটেনি হৈমন্তী শুক্লর ক্ষেত্রে। ওঁর সুরে বেশি গান গাইতে পারেননি হৈমন্তী। হাতেগোনা যে ক’টি গান গেয়েছিলেন তিনি সুধীন দাশগুপ্তর সুরে, তা তেমন জনপ্রিয়তাও পায়নি। স্বয়ং মান্না দে তদ্বির করেছিলেন হৈমন্তীর জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে তেমন ভাবে ব্যবহার করা হয়নি। ‘হয়তো আমার গায়কী তেমন পছন্দ ছিল না ওঁর’— অভিমানী কণ্ঠ হৈমন্তীর। সুধীনবাবু প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁর কাছে গান শেখার, ভয়েস ট্রেনিং করার।

কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি হৈমন্তীর।

‘বসন্ত বিলাপ’-এর রেকর্ডিংয়ে। সঙ্গে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সুধীন দাশগুপ্ত চলেও গেলেন বড্ড তাড়াতাড়ি। পঞ্চাশের কোঠাতেই। সাবেরীর স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বলে দিনটির কথা, ‘১৯৮২ সালের জানুয়ারির ওই বিকেলে বাণীচক্র থেকে গান শিখিয়ে ফিরলেন বাবা। মা তখন হার্ট অ্যাটাকে শয্যাশায়ী। দাদাও বাড়িতে ছিল। বাবা ফিরে চিকেন পকোড়া বানালেন। তার পর বাথরুমে ঢুকে বাথটবে বসে চার লাইন গানও লিখলেন। তখনই স্ট্রোকগুলো হল। বাবা আর উঠতে পারলেন না। দরজা ভেঙে বের করা হল বাবাকে। তার পরই আমাকে সরিয়ে দেওয়া হল। ভোরবেলা যখন ঘরে ফিরলাম, ততক্ষণে সব শেষ।’ কাতারে কাতারে লোক এসেছিল সে দিন। একটি বার তাঁকে দেখতে। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টাও সরে গেল। যাঁরা এত কাল ঘিরে ছিলেন তাঁকে, তাঁরা চলে গেলেন। ছেলে সৌম্য পড়াশোনার জগতে ফিরে যাওয়ার পর কলকাতার বাড়িতে একা মা আর মেয়ে। একমাত্র ছাত্রী আরতি মুখোপাধ্যায়ই মাঝেমাঝে আসতেন, নিয়ম করে খোঁজখবর নিতেন।

বেশ কয়েক বছর আগে ‘আনন্দলোক’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্ত্রী মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত জানিয়েছিলেন, সুধীনের মৃত্যুর পর তীব্র অর্থকষ্টের কথা। প্রায় পঞ্চাশটির কাছাকাছি বাংলা ছবিতে গান লেখা, সুর করা শিল্পীর স্ত্রীকে এক সময় দরজায় দরজায় ঘুরে শাড়ি বিক্রি করতে হয়েছিল।

ভাবলে খুব কষ্ট হয়, আর লজ্জাও।

তথ্য সহায়তা: সাম্যদীপ রায়

ছবি সৌজন্য: আনন্দবাজার আর্কাইভ ও সাবেরী দাশগুপ্ত