বিংশ শাতাব্দীর গোড়ার দিক। পতিসরে জমিদারির কাজ দেখতে এসেছেন বাবুমশাই। সেখানে আমিনের সেরেস্তায় কাজ করেন এক ঋজুদেহী ব্রাহ্মণ। তাঁর ডাক পড়ল বাবুমশাইয়ের কাছে। বাবুমশাই বললেন, ‘‘দিনে তো সেরেস্তায় কাজ করো, রাত্রিতে কী করো?’’

‘‘সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ সংস্কৃতের আলোচনা করি। কিছুক্ষণ একখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে প্রেসের কপি-পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি।’’

পাণ্ডুলিপি!

শুনে বাবুমশাই যেন চমকে উঠলেন। দেখতে চাইলেন সেই পাণ্ডুলিপি। দেখলেন। কোনও কথা না বলে ফেরতও দিলেন।

দিন কয়েক পরের ঘটনা।

আচমকা শান্তিনিকেতন থেকে একটি বার্তা এল পতিসরের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে।

তাতে লেখা, ‘‘শৈলেশ, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে এইখানে পাঠাইয়া দাও।’’

এই বাবুমশাইটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর কর্মচারী? হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হ্যাঁ, ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ রচয়িতা সেই হরিচরণ।

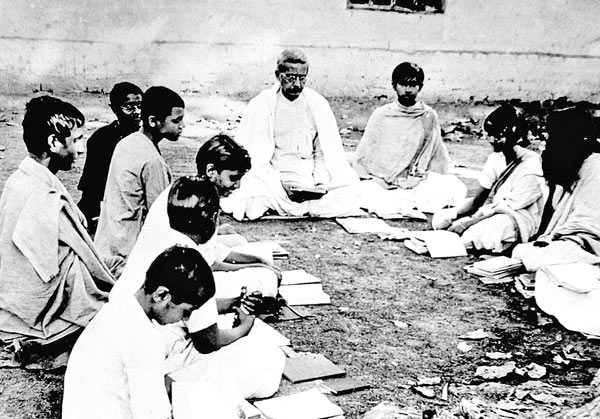

বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, জগদানন্দ রায় এবং অবশ্যই ঠাকুর পরিবারের দিকপালদের সঙ্গে একই সারিতে রবীন্দ্রনাথ হরিচরণকে ঠাঁই দিয়েছিলেন অধ্যাপক হিসেবে।

হরিচরণ। জন্ম ২৩ জুন ১৮৬৭। বাবা নিবারণচন্দ্র। মা জগৎমোহিনী দেবী। ছেলেবেলা কেটেছে মামার বাড়িতে। তারপর মায়ের হাত ধরে চব্বিশ পরগনার যশাইকাটি। আর্থিক সাচ্ছন্দ্য যে কী বস্তু, তা কোনও কালে টের পাননি হরিচরণ। প্রাথমিক পড়াশোনা যশাইকাটিতেই। এর পর কলকাতার জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন...।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার টাকা নেই। বেতন দেওয়ার টাকা নেই। এই ছিল হরিচরণের ইস্কুলবেলা। আর সেখানেও জড়িয়ে আছে রবীন্দ্র-স্মৃতি।

মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে বেতন তখন তিন টাকা। কিশোর হরিচরণ পড়ল মহা ফাঁপরে।

কোথা থেকে টাকা জোগাড় হবে! এক বন্ধু জানাল পটলডাঙার মল্লিকবাবুরা কয়েক জন ছাত্রের বেতন দেন।

শোনামাত্র দরখাস্ত করে দিল স্কুলের সভাপতিকে। সেই পদে তখন ‘ইন্ডিয়ান মিরর’-এর সম্পাদক জাঁদরেল নরেন্দ্রনাথ সেন। দরখাস্তের সঙ্গে দু’টি সুপারিশ পত্রও জুড়ে দিল হরিচরণ।

প্রথমটি সেকালের বিখ্যাত চিকিৎসক চন্দ্রমোহন ঘোষের। তাঁর সুপারিশ দেখামাত্র ‘আমি ইহাকে চিনি না’ বলে পাত্তাই দিলেন না নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর চোখ বিস্ফারিত দ্বিতীয় সুপারিশপত্রটি পেয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! এর পর দরখাস্তকারীকে আর কী করে অবজ্ঞা করেন?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হরিচরণের যোগসূত্রটা অবশ্য বাঁধা হয়েছিল অন্য একটি সূত্রে। তাঁর মূলে ছিলেন যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর বেশ যোগাযোগ। হরিচরণের বয়েস তখন পনেরো কী ষোলো। যদুনাথ খবর আনলেন বাবুদের বাড়িতে নাটক হবে। ‘বাল্মীকি প্রতিভা’। অভিনয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

শুনে আর যেন স্থির থাকতে পারল না কিশোর হরিচরণ। এ পালা তাকে দেখতেই হবে। দেখেওছিলেন শেষ পর্যন্ত। বৃদ্ধ বয়েস পর্যন্ত হরিচরণের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে বেঁচে ছিল দস্যুবেশী রবীন্দ্রনাথের সেই ছবিটা। বেশ লেগেছিল দস্যু সর্দারের চরিত্রে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ও।

বয়েস যত বেড়েছে কবি-সান্নিধ্য প্রবল হয়েছে হরিচরণের! দাদা যদুনাথ এটা টের পেয়েছিলেন। পতিসরের চাকরিটা জোটে মূলত এই যদুনাথেরই উদ্যোগে।

শান্তিনিকেতনে তখন প্রায় বছর তিনেক শিক্ষকতা করা হয়ে গিয়েছে হরিচরণের। এমন সময় এক দিন রবীন্দ্রনাথ হরিচরণের কাছে একটা ইচ্ছা প্রকাশ করে বসলেন।

কী রকম?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘‘আমাদের বাংলা ভাষায় কোনও অভিধান নেই, তোমাকে একখানি অভিধান লিখতে হবে।’’

গুরুদেবের নির্দেশ। অমান্য করবেন কোন সাহসে! বরং প্রবল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হরিচরণ।

দিনরাত এক করে চলল শব্দ আর তার অর্থের সন্ধান। তাঁর উদ্যোগ দেখে খুশি হয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিপাঠীকে লিখলেন, ‘‘এ গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইলে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে।’’ মাঝে একবার শুধু ছেদ পড়ল কাজে। খুব আর্থিক অনটন সে বার শান্তিনিকেতনে। বাধ্য হয়েই কাজ ছাড়লেন হরিচরণ।

সেন্ট্রাল কলেজের ক্ষুদিরাম বসুর সাহায্যে মিলল অন্য একটা চাকরি। ওই কলেজেই সংস্কৃত পড়ানোর।

পড়াতে লাগলেন ঠিকই। কিন্তু মন তাঁর পড়ে থাকে আশ্রমে! এ দিকে আবার অভিধানের কাজটিও এগোচ্ছে না— সব মিলিয়ে প্রচণ্ড মানসিক পীড়ায় ভুগতে লাগলেন হরিচরণ।

ফের দরবার রবীন্দ্রনাথের কাছে। গেলেন জোড়াসাঁকোয়। সবটা শুনলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে নিয়ে গেলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে। আশা, যদি কিছু একটা হিল্লে হয়।

মহারাজা মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিলেন হরিচরণকে। সেটা হরিচরণ পেয়েছিলেন প্রায় আট বছর। পরের চার বছরে মিলেছিল ষাট টাকা করে বৃত্তি। আবেগে আপ্লুত হরিচরণ কাঁদতে কাঁদতে পা জড়িয়ে ধরেছিলেন গুরুদেবের।

রবীন্দ্রনাথের ছিল মৃদু প্রতিক্রিয়া— ‘‘স্থির হও, আমার কর্তব্যই করেছি।’’

বৃত্তি পেয়ে সেই যে কলকাতার পাততাড়ি গুটোলেন হরিচরণ, আর কোনও দিন অন্য দিকে ফিরেও চাননি।

১৯৫৯ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনেরই বাসিন্দা। প্রায় দু’দশকের চেষ্টায় পাণ্ডুলিপি খানিক তৈরি করে ফেললেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে বিশ্বভারতী থেকেই প্রকাশ হোক এই মহাগ্রন্থটির। গুরুদেব দায়িত্ব দিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে।

কিন্তু ছাপার টাকা কোথায়?

বিশ্বভারতীর কোষাগারে তখন বেহাল অবস্থা। দীনেশচন্দ্র সেন ও সুনীতিকুমার গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। যদি ছাপা যায়!

কিন্তু রেজিস্ট্রার জানিয়ে দিলেন ছাপার জন্য লাগবে হাজার পঞ্চাশেক টাকা। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-সদস্য। যোগাযোগ করা হল তাঁর সঙ্গে। কোনও আশা দিতে পারলেন না তিনিও।

ভীষণ দুশ্চিন্তায় তখন গোটা শান্তিনিকেতন। মাঝেসাঝেই আলোচনায় বসছেন রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমার।

কিন্তু সমাধানের রাস্তা মেলে কই!

হরিচরণ কিন্তু নাছোড়। গুরুদেবের কথামতো তৈরি করা অভিধানকে প্রকাশের আলো যে দেখাতেই হবে। গেলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কোষাধ্যক্ষ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের কাছে।

পরিষদের কোষাগারও তখন বেহাল। তাই অমূল্যবাবুও ফিরিয়ে দিলেন।

টানা প্রায় দশটা বছর পাণ্ডুলিপি পড়ে রইল। ছাপার মুখ দেখল না। প্রকাশের সন্ধানে প্রাণপাত করার পাশাপাশি হরিচরণ তখন আরও একটি কাজ করলেন। দ্বিতীয়বার পুরো অভিধানটি সংশোধন সেরে ফেললেন।

বহু কষ্টে অবশেষে প্রকাশক জুটল। ‘বিশ্বকোষ’-এর নগেন্দ্রনাথ বসু। তিনি জানালেন, প্রকাশ করবেন। তবে কাগজের দামটা এখনই দিতে হবে। ছাপার খরচটা পরে দিলেও চলবে।

এই শর্তেই হরিচরণ রাজি। নিজের সবটুকু সঞ্চয় দিয়ে দিলেন বই প্রকাশের কাজে। তারপর একে একে তেরো বছর ধরে প্রকাশিত হল মোট একশো পাঁচটি খণ্ড।

বিশ্বভারতী কোনও কমিশন ছাড়াই অভিধান বিক্রির ব্যবস্থা করল। অর্থ সাহায্য করলেন রথীন ঠাকুর, নাড়াজোলার মহারাজা, আশ্রমিক সঙ্ঘ, বিশ্বভারতী সংসদ কর্তৃপক্ষ।

পত্র-পত্রিকাগুলি তখন ধন্য ধন্য করছে হরিচরণের। এক সময় মহাত্মা গাঁধীর কাছ থেকেও প্রশংসা এল। মহাত্মা তাঁর হরিজন পত্রিকায় হরিচরণকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিলবার্ট মারের সঙ্গে তুলনা করলেন।

হরিচরণের মৃত্যুর পর ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে দু’খণ্ডে গোটা অভিধানটি প্রকাশ করে সাহিত্য অ্যাকাডেমি।

এই অভিধানটি তৈরির সময় হরিচরণের শ্রম-নিষ্ঠার কাহিনি যে কী বিচিত্র!

সুরঞ্জন ঘোষ একটি লেখায় বর্ণনা দিয়েছেন যেমন— ‘‘প্রতিদিন সান্ধ্য আহ্নিক সেরে লন্ঠনের আলোয় কুয়োর ধারে খড়ের চালাঘরে পশ্চিম জানলার কাছে হরিবাবু কাজ করতেন। সুনীতিকুমারের স্মৃতিতেও এই ‘ক্ষীণপ্রায় ব্রাহ্মণ’-এর ছবিটা প্রায় একই রকম। সুনীতিবাবু যখনই হরিচরণের বাড়ি যেতেন, তখনই দেখতেন তক্তপোষের উপর ডাঁই করে রাখা উর্দু, পার্সি, ইংরেজি, ওড়িয়া, মারাঠি-সহ বিভিন্ন ভাষার অভিধান ছড়ানো রয়েছে। দ্বিজেন ঠাকুর তো ছড়াই বেধে ফেলেছিলেন, ‘‘কোথা গো মেরে রয়েছ তলে/ হরিচরণ, কোন গরতে?/ বুঝেছি, শব্দ-অবধি-জলে/ মুঠাচ্ছ খুব অরথে।।’’

গুরু-দক্ষিণা হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অর্পণ করেছিলেন তাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’। আর দু’টি চোখ। এক সময় দৃষ্টিশক্তি চলে যায় তাঁর। হরিচরণের তা নিয়ে কোনও আক্ষেপ ছিল না। বরং তাঁকে বলতে শোনা যেত, ‘‘গুরুদেবের নির্দিষ্ট কাজে চোখ দু’টো উৎসর্গ করতে পেরেছি, এটাই পরম সান্ত্বনা।’’

নিয়মনিষ্ঠা শুধু অভিধান রচনাতেই নয়, রোজের জীবনেও।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই হাঁটতে যেতেন। তারও একটা সীমানির্দেশ ছিল—তালগাছ পর্যন্ত। তার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত যেন নিয়মের বেড়িতে বাঁধা।

হেঁটে ফিরে জলখাবার। জলখাবারের তালিকাটিও ভীষণ সাদামাঠা। মুড়ি, দুধ আর সামান্য কিছু ফল। তারপর লাইব্রেরিতে পড়াশোনা। ফিরে এসে দুপুরের খাওয়া। নিরামিষ। পাতে একটা জিনিস থাকা চাই-ই— তেঁতুলের জল। এতে নাকি দেহে ‘তাপ কম লাগে’।

দুপুরের খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। সেই সময় তাঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনানো হত। রাতের খাওয়া আটটার মধ্যে শেষ।

বিলাসিতা ছিল একটাই। খাবার শেষে এক খিলি পান না হলে চলত না।

প্রতিদিন আহ্নিকের পরে ‘শ্রীমদ্ভাগবতগীতা’র কয়েকটি অধ্যায় পড়া ছিল তাঁর অভ্যাস। বৃদ্ধ বয়সে যখন চোখের দৃষ্টি প্রায় চলে গিয়েছে, তখনও এই অভ্যাসটিতে ছেদ পড়েনি। তখন শুধুমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করে আওড়ে যেতেন গীতার একের পর এক অধ্যায়।

রোজের রুটিনে কোনও বাধা না-পসন্দ হরিচরণের। দুনিয়া উল্টে গেলেও নিয়মমাফিক কাজ থেকে উঠিয়ে তাঁকে অন্য খানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না কারও।

এ নিয়ে দুটি গল্প বেশ মজার।

শান্তিনিকেতন। দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে গল্পে মশগুল রবীন্দ্রনাথ। হঠাৎ একটা সেতারের সুর ভেসে এল।

‘‘দিনু, কে সেতার বাজাচ্ছে?’’

দিনুঠাকুর বলেন, ‘‘হরিবাবু।’’

রবীন্দ্রনাথ খানিক হেসে জানতে চান, ‘‘ওঁর সেতারের ‘রে’ ঘাটটি ঠিক জায়গায় নেই, সেটা কি তাঁকে জানানো হয়েছে?’’

উত্তরে দিনেন্দ্রনাথ বলেন, ‘‘সেটা হরিবাবুর পক্ষে অনাবশ্যক, এখন তাঁর সেতার বাজানোর সময়, সুতরাং ‘রে’ ঘাটটি ঠিক জায়গায় না থাকলেও তাঁর কিছু আসে যায় না।’’

আরও একবার। বুধবার। উপাসনার সময়।

রবীন্দ্রনাথ চেয়ে দেখলেন উপাসনায় যোগ দেননি অধ্যাপকদের একাংশ। নেই হরিচরণও।

খুব রেগে গেলেন কবি। তিরস্কার করে জানতে চাইলেন, কেন যোগ দেননি উপাসনায়?

শান্ত স্বরে হরিচরণের উত্তর, ‘‘এটা আমার সান্ধ্যকৃত্যের সময়, তাই উপস্থিত হতে পারিনি।’’ এর পর আর রবীন্দ্রনাথ রাগ করে থাকতে পারেননি। বরং পরে হরিচরণকে বলেন, ‘‘তোমাকে অপ্রিয় কথা বলেছি, তুমি কিছু মনে কোরো না, ভাববে এটা আমার চিত্তদৌর্বল্য।’’

হরিচরণের কথা বললেই এক প্রাচীন আশ্রমিক শান্তিনিকেতনের ছবিটাও যেন ফিরে দেখা যায়।

অন্তত দু’টি ঘটনা।

১৯৫৬ সালের গরমে একবার ভয়ঙ্কর কালবৈশাখী দেখা দিল শান্তিনিকেতনে। সবকিছু লন্ডভন্ড।

গুরুপল্লিতে হরিচরণের ছোট্ট বাড়িটাও গেল নষ্ট হয়ে।

বৃদ্ধ হরিচরণকে দেখা গেল এক চৌকিতে বসে করুণ গলায় শুধু আর্তনাদ করে চলেছেন ‘‘আমার বইগুলো বাঁচাও।’’

আশ্রমের সকলে মিলে রক্ষা করেছিলেন তাঁদের প্রিয় হরিবাবুর সম্পত্তি— তাঁর প্রাণপ্রিয় ‘বইগুলো’।

শান্তিনিকেতনের বাইরে হরিচরণের কাজের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁর বন্ধু ‘প্রবাসী’র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

স্বাভাবে বোধহয় বেশ খানিক ভিতুই ছিলেন হরিচরণ। বন্ধু রামানন্দ ছিলেন জাঁদরেল লোক। ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ প্রকাশের আগে আগে একবার প্রচণ্ড গরমে হরিচরণ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। রামানন্দ তাঁকে বিলক্ষণ চিনতেন। সদ্য জ্ঞান ফিরে পাওয়া বিহ্বল হরিচরণকে কী বললে সবচেয়ে আশ্বস্ত হবেন, তাও তাঁর জানা। সেই আন্দাজ থেকেই জ্ঞান হতেই রামানন্দ বলেন, ‘‘পণ্ডিত মশায়, ভয় পাবেন না; আপনি সুস্থ হয়ে অভিধান শেষ করবেন।’’

তাতেই বোধ হয় খানিক সুস্থ বোধ করলেন হরিচরণ।

শিক্ষক হরিচরণের অনন্য অধ্যাপনার গল্প শোনা যায় তাঁর ছাত্রদের মুখে।

সংস্কৃতের ক্লাস। এক নেপালি ছাত্র রয়েছেন সেই ক্লাসে। সংস্কৃতটা তার কাছে ভারী কঠিন ঠেকে। সে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে ক্লাসের সকলেই। কিন্তু ফল বেরোতেই দেখা গেল, সে ভালমতোই পাশ করে গিয়েছে। এই আশ্চর্য কাহিনির নেপথ্য কারিগরটি যে হরিচরণ, বলে দিতে লাগে না।

‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় এই গল্পটা শুনিয়েছিলেন হরিচরণের আর এক ছাত্র—প্রমথনাথ বিশী।

সংস্কৃত যে শুধু পণ্ডিত সমাজের নয়, আমজনতারও— এটাই সারা জীবন ধরে বোঝাতে চেয়েছেন হরিচরণ।

ক্লাসে পড়াতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ত আবেগপ্রবণ মানুষটির অন্তরের গড়ন। ‘সীতার বনবাস’ পড়াতে পড়াতে সীতা বিসর্জনের দৃশ্যে নাকি তিনি কেবলই থম মেরে যেতেন। কোনও কথাই বলতে পারতেন না। এক বার নয়, বারবার। প্রতি বার।

এই নিয়মনিষ্ঠ, আবেগী মানুষ হরিচরণের অতিথি সেবাও ছিল চমৎকার।

একবারের কথা।

তাঁর জীবনী লিখতে এসেছেন সুশীল রায়। ট্রেন থেকে নেমে দুপুরের খাওয়া সেরেছেন অতিথি সদনে। এ বার চিনা ভবন পেরিয়ে গুরুপল্লিতে তিনি হদিশ পেলেন হরিচরণের বাড়ির।

দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে সেই কবেই। অথচ সুশীলবাবু দেখলেন, একটি আসন তখনও তাঁর জন্য পাতা। সাজানো জলের পাত্র। অতিথির পথ চেয়ে বসে স্বয়ং হরিচরণ। তিনি যে জানেন সুশীল রায় এসেছেন সাক্ষাতে। তাই তাঁর অপেক্ষার অন্ত নেই।

হরিচরণ ছিলেন এমনই।

ঋণ: ‘হরিচরণ’ (কোরক সংকলন), ‘শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়’ (সুশীল রায়)