রাহুল সাংকৃত্যায়নের অসাধারণ জীবন আসলে ভারতের নবজাগরণ থেকে শুরু করে স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের জন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত এক যাত্রার ভাষ্য। জীবনকথা তো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ইতিহাস হয়ে থেকে যায়। রাহুল নিজেই বলে গিয়েছেন যে তাঁর নিজের জীবনের যাত্রা অনেক সহজ হত, যদি তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ করতেন। জীবনকথা কী করে লিখতে হয় সেই কৌশল তাঁর অনায়ত্ত, রাহুল লিখেছেন তাঁর ‘মেরি জীবন যাত্রা’ গ্রন্থে। এই বইয়ে লেখা আছে এমন এক ভারতবর্ষের কথা, যে ভারতের অস্তিত্ব এক কালে ছিল, কিন্তু এখন অদৃশ্য। রাহুলের লেখা থেকেই সেই ভারতকে পুনরাবিষ্কার করা সম্ভব।

উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার পান্ডাহা গ্রামে ১৮৯৩ সালে তাঁর জন্ম। আসল নাম কেদারনাথ পাণ্ডে। শিশু কেদারকে নিয়ে তাঁর মাতামহের খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র বলে কথা। তিনি ছিলেন এক জন পুরবিয়া সৈন্য, সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশদের অধীনে চাকরি করতেন। অদূর ভবিষ্যতেই ভারত বহুবিধ পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে চলেছে, বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। নাতিকে নিজামাবাদের উর্দু মাদ্রাসায় পড়ানোর বন্দোবস্ত করলেন এমন এক সময়ে, যখন মাদ্রাসাগুলোই ছিল গ্রামাঞ্চলে শিক্ষালাভের একমাত্র স্থান। রাহুলের সমসাময়িক আরও অনেকেই (যেমন মুনশি প্রেমচন্দ) পড়েছেন এই উর্দু স্কুলগুলিতেই।

তাঁর ‘মুণ্ডন’-এর সময় সারনাথের ধামেক ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে ট্রেনে চড়ে যাওয়ার স্মৃতি লিখে গিয়েছেন রাহুল। লিখে গিয়েছেন লোরিক নামের আহির-এর কথা, দুই বিশাল ঘড়া ভর্তি দুধ নিয়ে কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে ধামেকের সিঁড়ি বেয়ে নামছিল সে। মজার কথা এই, সে দিনের শিশু কেদার তিন দশক পরে ফিরে এসেছিলেন একই জায়গায়, বৌদ্ধ পুনরভ্যুদয়ের সমর্থক রাহুল সাংকৃত্যায়ন হিসেবে। মহাবোধি সোসাইটির মূলগন্ধকুটি বিহারের উদ্বোধনে ধর্মপালকে সাহায্য করতে এসেছিলেন তিনি সে বার। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে জানা গেছে, এই জায়গাতেই ছিল অশোকের ধামেক স্তূপ।

তিরিশ বছর ধরে, একটু একটু করে গ্রাম্য কিশোর কেদার হয়ে উঠেছিল রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামের এক পরিণত চিন্তক। যিনি একই সঙ্গে কর্মী ও পণ্ডিত। তাঁর পরিবারে এই সারস্বত সাধনার সমর্থন সে ভাবে ছিল না। নিজের পারিবারিক ‘সংকৃতি’ গোত্র সম্পর্কে রাহুল এক বার মজা করে বলেছিলেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার অভ্যেস শেষ হয়ে গিয়েছিল মধ্যযুগেই, যখন ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যোগ ছিন্ন করে তাঁরা নিজেদের কতকগুলো গ্রাম্য ও অসংস্কৃত নাম দিয়েছিলেন।

সরকারি বৃত্তির অভাবে রাহুলের প্রথাগত শিক্ষা শেষ হল উর্দু মিডল স্কুলেই। অন্য আরও অনেক পুরবিয়ার মতোই কেদার বাড়ি ছাড়লেন, তখন তাঁর তেরো বছর বয়স। এলেন আমাদের এই শহরে। কলকাতার রাস্তায় তিনি তখন জীবন, জ্ঞান আর অ্যাডভেঞ্চার খুঁজে বেড়াচ্ছেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য নানান কাজ করেছেন, হয়েছেন ফেরিওয়ালা, রেলের হেল্পার, কখনও বা কারও রাঁধুনিও।

কলকাতার পথের অভিজ্ঞতা তাঁকে একেবারে পালটে দিল। এই শহরই তাঁকে রাজনীতি-সচেতন করে তুলল, সজাগ করল রোজকার বেঁচে থাকার লড়াই নিয়েও। রাস্তার সাইনবোর্ড, পোস্টার দেখে দেখে তিনি ইংরেজি পড়তে শিখলেন। আর এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝলেন, তাঁর না-দেখা নতুন যে জগৎ পড়ে আছে, তাকে তিনি জয় করতে পারবেন শুধু নিজের পড়াশোনা, শিক্ষার যোগ্যতা দিয়েই।

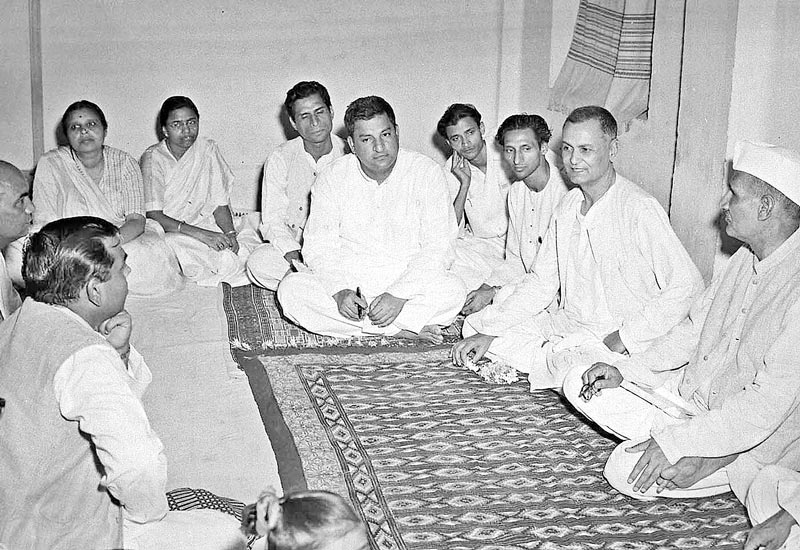

অভিযাত্রী: দিল্লিতে হিন্দি ভাষার লেখকদের সঙ্গে বৈঠকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন (ডান দিক থেকে দ্বিতীয়)

অল্পবয়সি ব্রাহ্মণ ছেলেটি প্রাচীন ‘টোল’-এ পড়াশোনার সুযোগ পেলেন বারাণসীতে, আর বিহারের ছাপরার কাছে পারসা মঠে। এই মঠে তাঁর অন্তর্ভুক্তি হল ‘উদাসী’ সাধু রামোদর হিসেবে। ছিন্ন হল পরিবার, বাড়ির বাঁধন। পরে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদি নিয়ে পড়াশোনা করবেন বলে দক্ষিণ ভারতের তিরুমিশি-র উদ্দেশে যাত্রা করলেন, সে যাত্রার অনেকটা অংশই স্রেফ পায়ে হেঁটে। মহাকাব্যিক এই যাত্রায় রাহুল বুঝতে পারলেন, ভারত হল নিরবশেষ এক ভূখণ্ডের নাম, যেখানে প্রতি চার ক্রোশ অন্তর মানুষের মুখের ভাষা পালটে যায়। আবার উত্তর ভারতে অযোধ্যায় তিনি আকৃষ্ট হলেন আর্যসমাজের প্রতি। লাহৌর আর আগরার ‘আর্য মুসাফির বিদ্যালয়’-এর বৌদ্ধিক ছত্রছায়ায় তিনি যেন পুনরাবিষ্কার করলেন ভারতের বৈদিক অতীতকে। ফিরলেন বৈষ্ণব দর্শনের পথ থেকে। এই সময়েই সংস্কৃত ন্যায় ও মীমাংসার পাঠের মাধ্যমে প্রবেশ করলেন ভারতীয় দর্শনের গভীরে।

তখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও নতুন এক যুগের সূচনা হয়েছে। যে বিহারে এক দিন তিনি সন্ন্যাসী রূপে কাজ করেছেন, সেই বিহারেই রাহুল কাজ শুরু করলেন কংগ্রেসের কর্মী-প্রচারক হিসেবে। রাজনৈতিক সংযোগ ও কার্যকলাপের জেরে অচিরেই কারাবন্দি হলেন। বন্দিদশায় পড়লেন বৌদ্ধযুগের ভারতে ফা-হিয়েন’এর ভ্রমণবৃত্তান্ত, বর্মি লিপিতে লেখা পালি গ্রন্থ ‘মজ্ঝিমনিকায়’। পরবর্তী কালে ভারতে বৌদ্ধ পুনরুভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে প্রধান কাজ ছিল সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি খুঁজে বের করা। এই গ্রন্থগুলি হারিয়ে গিয়েছিল, ভারতে এগুলির কোনও খোঁজই ছিল না। বৌদ্ধশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত রাহুল জানতেন, ভারতের লিখিত ইতিহাসে ১৫০০ বছরের একটি ছেদ আছে, যখন বিহার ও বাংলা থেকে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল কাবুলে, দক্ষিণ ভারতে। রাহুল চার বার তিব্বত গিয়েছিলেন, কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ছাড়াই। দুঃসাহসিক এই চারটি যাত্রায় তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেকগুলি হারিয়ে যাওয়া পাতা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলিতে ভ্রমণের ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজ পরিবর্তনের জন্য সক্রিয় ‘অ্যাক্টিভিজ্ম’ দরকার। সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লেখা তাঁর প্রচারপত্রটি তিনি লিখেছিলেন লাসা-য় বসে। ১৯৩৮ সালে তাঁর শেষ তিব্বত অভিযান থেকে ফেরার পর বিহারে কৃষকদের হয়ে কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন তিনি। ‘অল ইন্ডিয়া কিসান সভা’-র সভাপতি নির্বাচিত হলেন, ১৯৩৯ সালে ফের কারাবন্দি হলেন। ১৯৪৩-এ হাজারিবাগ কারাগারে বসেই কথাসাহিত্যের আদলে লিখেছিলেন ‘ভলগা সে গঙ্গা’। এই বই লেখার সময় কাজে লাগিয়েছিলেন সেই একই ঐতিহাসিক তথ্য আর নোট, মানবসভ্যতার বিবর্তন নিয়ে লেখা তাঁর ধ্রুপদী মার্কসীয় গ্রন্থ ‘মানব সমাজ’ লেখার ক্ষেত্রেও যা ব্যবহার করেছিলেন।

১৯৩০ ও ’৪০-এর দশকে সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার, এবং ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে চিন বিপ্লবের পর চিনের সঙ্গে সংযোগ তাঁকে কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষে পরিবর্তন সাধনের ভাবনায় প্রাণিত করেছিল। সাংস্কৃতিক ভারতের আরম্ভ ও তুঙ্গস্পর্শ কোনওটাই যে আধুনিক ভারতের নিজস্ব সম্পদ নয়, বরং বহির্ভারতের সভ্যতাগুলিতেও তার বিকাশ হয়েছিল, রাহুলের লেখা এ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে। তিনি ব্যবহার করেন এক নদীর রূপক, অসংখ্য শাখানদীকে যে নদী নিজেতে মিশিয়ে নিয়ে বয়ে চলে। রাহুল বলেন, মিশ্র সংস্কৃতিগুলি এ ভাবেই একে অন্যের মধ্যে জড়িয়ে থাকে, স্থানে স্থানে তাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়।

তাঁর ভাবনার ভারতবর্ষ পারস্পরিক সমতা ও সমানাধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক রাষ্ট্র। এমন এক দেশ, যেখানে ‘প্রিভিলেজ’ শব্দটাই অপ্রয়োজনীয়, কারণ সমস্ত প্রতিভা, সকল দক্ষতা এই ভূমিতে নিজেদের মেলে ধরবার সমান ও পর্যাপ্ত জায়গা পায়।

এক বিশ্বাস থেকে আর এক বিশ্বাসে চলতে চলতেও, রাহুল সব সময় যেমন বুদ্ধের, তেমনই বুদ্ধির, মননেরও প্রকৃত অনুগামী। ‘মেরি জীবন যাত্রা’ বইয়ের ভূমিকায় বুদ্ধকে তাঁর শিক্ষক ও গুরু আখ্যা দিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘‘নানান অভিমতকে আমি গ্রহণ করেছি একটা নৌকোর মতো, যাতে নদী পেরিয়ে বিপরীত তীরে যেতে পারি। কিন্তু সেই অভিমতগুলোকে এমন বোঝা করে তুলিনি, যাতে মনটাই পাষাণভার হয়ে যায়।’’