যে মহারাজ প্রিয়দর্শী নামে পরিচিত, একদা এই স্থানে প্রমোদবিহারে এসেছিলেন। তখন তিনি রাজকুমার, এবং এই অঞ্চলের শাসক ছিলেন। সেই ভ্রমণে রাজকুমারের সঙ্গী ছিলেন তাঁর (অবিবাহিতা) রাজ্ঞী। ইতিহাস গবেষক হ্যারি ফক তাঁর গবেষণাপত্রে এ কথা লিখেছিলেন, এবং সম্রাট অশোক বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক চার্লস অ্যালেন সেটি তাঁর বইয়ে উদ্ধৃত করছেন এই ভাবে— “দ্য কিং, হু (নাও আফটার কনসিক্রেশন) ইজ় কল্ড পিয়দস্সি, (ওয়ান্স) কেম টু দিস প্লেস অন আ প্লেজার ট্যুর হোয়াইল হি ওয়াজ় স্টিল আ (রুলিং) প্রিন্স, লিভিং টুগেদার উইথ হিজ় আনওয়েডেড কনসর্ট।”

পিয়দসি নাম

রাজাকুমার[এ] ভা

সম্ভাসমানে(ই)

মম দেশ[ম] পাপুনিথা

বিহার(য়)আতায়া

ভূর্জপত্রে লিখেছিলেন প্রিয়দর্শী। প্রহরীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তক্ষণকারীকে ডেকে আনা হোক। রাজ্যাভিষেকের পর থেকেই মহারাজ অশোক রাজপাটের কাজে, অনুশাসনে, স্তম্ভলিপিতে ‘দেবানং প্রিয় পিয়দসি’— ‘দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী’— এই পরিচিতি বহন করতে অভ্যস্ত। ‘পিয়দসি’, এই শব্দটি থেকে এখন আর তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই কোনও। কিন্তু এই বিশেষ পাঠটিতে তাঁর রাজকীয় পরিচয় প্রকট হয়ে উঠুক, অশোক তা চান না। এই পাঠ প্রস্তুতিতে তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করার পরও যা বলতে চাইছেন, সেই বাক্যবন্ধ যেন দানা বাঁধছিল না। অগুনতি গুহালিপি, শিলালিপি, স্তম্ভলিপির বক্তব্য অশোক নির্ধারণ করেছেন নিজেই। কিন্তু এই নতুন লিপি যে আর সব লিপি থেকে আলাদা! ধর্ম নয়, এই লিপিতে থাকবে তাঁর প্রিয়তমার কথা। তবে প্রকট ভাবে নয়, সংযত ভাষ্যে। এই লিপি হবে প্রিয়তমা মহাদেবীর প্রতি তাঁর অর্ঘ্য। তাই এই পাঠ নিয়ে এত খুঁতখুঁতানি তাঁর। ফলত বার বার পাল্টেছেন লিপি। প্রতিটি শব্দ পছন্দ না হওয়া অবধি নতুন শব্দের সন্ধান করেছেন। বিদিশাদেবীকে (বিদিশা নগরীর রাজকন্যা, দেবী), তাঁর প্রথমা নারীকে, শব্দলতায় বাঁধা সহজ নয়।

ভূর্জপত্রের ভাষ্য অশোককে নিয়ে যায় দূর অতীতে। তখন সদ্য যুবক তিনি। তক্ষশীলার বিদ্রোহী প্রজাদের হৃদয় জয় করে সবে উজ্জয়িনীর উপরাজার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি। রাজকর্মের উদ্দেশ্যেই এক দিন গিয়েছিলেন বিদিশা জনপদে। সেখানেই দেবীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ।

দেবী সর্বার্থসুন্দরী। তাঁকে দেখে অশোক মুগ্ধ। বিস্মিত। তন্বী এই মানবীরত্নের স্নিগ্ধ রূপ তাঁকে সরোবরস্থিত শ্বেতপদ্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দ্যুতিময় যৌবনতরঙ্গ দর্শনে বিন্দুসার-তনয়ের মন প্রসন্ন হয়। এই প্রথম অশোকের হৃদয় অভিষিক্ত হয় প্রেমে। দেবীর রূপবৈভব নিজের করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়।

তিনি সংগ্রহ করেন দেবীর পরিচয়। কন্যা শাক্যকুমারী। পিতা তাঁর বিদিশার শ্রেষ্ঠী। বুদ্ধ-উপাসক। শাক্যতেজের উত্তরাধিকারী। বিদিশায় রাজকুমারের যাতায়াত বাড়ে। ঘন ঘন দর্শন হয় উভয়ের। দীর্ঘ হয় আলাপ। আর এক দিন মরিয়া অশোক মনের কথা জ্ঞাপন করেন বিদিশাদেবীকে।

মজেছিলেন দেবীও। কুমারের সারল্য, তাঁর অগ্নিসম পৌরুষ-ছন্দে মোহিত তিনি। প্রথম দর্শনেই কুমারকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন দেবী। শ্রেষ্ঠীকন্যা কখনও রাজ্ঞীর সম্মান লাভ করতে পারে না। লাভ করতে পারে না ভার্যার সম্মান— দেবী জানতেন সে কথা। তবু অশোকের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদে অধিষ্ঠিতা হন দেবী। নতুন সংসার হয় তাঁদের। অবিবাহিতা দেবী গর্ভে ধারণ করেন অশোকের সন্তান। রাজপ্রাসাদের আঙিনায় খেলা করে দেবী ও অশোকের দুই পুত্রকন্যা।

তবে সেই সংসার-যাপন স্থায়ী হয়নি। বিন্দুসার যখন মৃত্যুশয্যায়— মন্ত্রী খল্লাতক ও রাধাগুপ্তের সন্দেশ পেয়ে ত্বরায় পাটলিপুত্রে ছুটে গিয়েছিলেন অশোক। যুবরাজ সুষীমের সিংহাসনারোহণ ঠেকাতেই তড়িঘড়ি ছুটে যাওয়া। চেয়েছিলেন, পুত্রকন্যা-সহ দেবীও তাঁর অনুগমন করুন।

দেবী সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। অশোকের স্বপ্ন সিদ্ধ হোক ভ্রাতৃশোণিতে, চাননি তিনি। বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, লাভ হয়নি। অশোক ফিরে যান পাটলিপুত্রে। একা। পিছনে পড়ে থাকেন দেবী। অশোকের অক্ষিমণি মহেন্দ্র আর সংঘমিত্রা সে দিন ভরা দিঘির মতো টলটলে নয়নে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিল পিতাকে। অবশ্য রাজ-অন্তঃপুরের হিংসা মিটলে পুত্রকন্যাকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন নিজের কাছে। দেবী আসেননি। বিদিশায় তথাগতের উপস্থিতি অনুভব করেন তিনি, এখানকার বৌদ্ধ পরিমণ্ডল তাঁকে শান্তি দেয়— এই অছিলায় আত্মভূমিতে থেকে গেছেন।

অশোক জোর করেননি। তত দিনে অসন্ধিমিত্রা, কারুবাকিরা অশোকের যাপনের অংশ হয়ে উঠেছেন। এই রাজ্ঞীরা ক্ষত্রিয়কুমারী, তাঁর বিবাহিতা পত্নী। বৈশ্যকন্যা দেবী সেই সম্মান থেকে বঞ্চিত।

রাজপাট গ্রহণকালে আপনজনের শোণিতধারায় সিক্ত হয়েছে অশোকের হাত। লোকে বলে, কলিঙ্গ যুদ্ধের পর থেকে ভগবান বুদ্ধের অনুগত তিনি। কিন্তু অশোক জানেন, এই দেবীর সাহচর্যই তাঁর মনে প্রথম ধর্মের বীজ বপন করেছিল। তখন থেকেই শাক্যমুনির প্রতি তাঁর অনুরাগ। নিজেকে নিয়ে সত্যমিথ্যে নানা গুজব শুনেও তাই শান্ত-স্থির থাকতে পেরেছেন। বিন্দুসারের শতপুত্রের মধ্যে প্রিয় অনুজ তিষ্যকে বাদ দিয়ে বাকি আটানব্বই ভাইকে নাকি তিনি হত্যা করেছেন! অশোকের কানে আসে এ সব প্রচার! তেমন যদি হত, কলিঙ্গ যুদ্ধের বিভীষিকা দর্শনের আগেই তো তাঁর পাল্টে যাওয়ার কথা! ভ্রাতৃহত্যার চেয়ে যে বড় কোনও বিভীষিকা হয় না, মিথ্যের প্রচারকদের কাছে এই সত্য অজানা!

তবে এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই যে তিনি হত্যাকারী। পিতার মনোনীত উত্তরাধিকারী যুবরাজ সুষীমকে তিনি হত্যা করেছেন। তবে সে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে। বিলাসী সুষীম সম্রাট হন, চাননি অমাত্যরাও। সুষীম তাঁদের অপমান করেছেন। এমনকি প্রধান মন্ত্রী খল্লাতককেও। তাই মহারাজের নির্বাচিত উত্তরাধিকারী জেনেও তাঁরা সুষীমের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা না চাইলে অশোকের সিংহাসন আরোহণের পথ আরও কঠিন হত। কে জানে, হয়তো তখন সত্যিই নরপিশাচ হয়ে উঠতেন তিনি! নিজের অস্তিত্ব রক্ষার দায় বড় দায়। সুষীম কিংবা অশোক— যে কোনও এক জন বেঁচে থাকবেন, এই ছিল ভবিতব্য। অশোকের শৌর্য, জনপ্রিয়তা ছিল যুবরাজের দুশ্চিন্তার কারণ। সুষীম সম্রাট হলে অশোকের মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। নিজের মৃত্যু ঠেকাতে কে না চায়! তা ছাড়া অশোক শাসিত হতে আসেননি, শাসক হওয়াই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাঁর নিয়তি।

বিরুদ্ধ প্রচারে তাই নীরব থেকেছেন তিনি। বিরুদ্ধবাদীদের ‘চণ্ডাশোক’ উপাধি মেনে নিয়েছেন। অশোক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন চার-চারটি বছর। রাজ্যের দেখাশোনা করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তি। যখন অনুভব করলেন প্রজারা— রাজন্যরা তাঁর ব্যবহারে, ধীশক্তিতে মুগ্ধ, অনুগত, তখনই রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হয়। এর কিছু দিনের মধ্যেই তো কলিঙ্গ যুদ্ধ! পাল্টে যায় সব। পাল্টে যান অশোক। তাঁর মন অস্থির হয়। যুদ্ধ বীভৎস, জানতেন তিনি। তক্ষশীলার বিদ্রোহীদের আস্থা অর্জনে রক্তপাতের প্রয়োজন হয়নি তাঁর। কিন্তু ওই রাজচক্রবর্তী হওয়ার সাধ তাঁকে আমূল পাল্টে দিল। পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন তাঁর আদর্শ। তাঁকে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন বিশাল সাম্রাজ্য গড়তে। কলিঙ্গবাসীরা তাঁর অহঙ্কার চূর্ণ করে দেয়। আত্মাভিমান আর দেশপ্রেম ছিল এদের সম্বল। সেই সম্বল আমৃত্যু আঁকড়ে ছিল তারা। হেরে গেলেন অশোক। কলিঙ্গ জয় করার পরও তিনি ছিলেন পরাজিত এক সম্রাট।

অবশেষে তিনি বেছে নেন ধর্মবিজয়ের পথ। এই পথে শান্তি খুঁজে পান দেবতাদের প্রিয় ‘পিয়দসি’ অশোক। প্রাকৃতজনের ভ্রম ভাঙাতেও সময় লাগেনি তাঁর। বিভিন্ন লিপিতে ভ্রাতা-ভগিনীদের উল্লেখ করে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, ভ্রাতৃঘাতক নন তিনি— তাঁর ভাইবোনরা তখনও জীবিত!

অস্ত্রের বদলে লিপিই এখন তাঁর হাতিয়ার। বুদ্ধ-আদর্শ, ধর্ম, সত্যকে প্রকাশ, প্রতিষ্ঠা করার হাতিয়ার। এই হাতিয়ার মানবী-রত্ন বিদিশাদেবীর অধিকারকেও প্রতিষ্ঠিত করবে। তাঁকে দেবে রাজ্ঞীর সম্মান। অবিবাহিতা হলেও। দেবীর পুত্রকন্যাদের প্রাপ্য অধিকারও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু এক জীবনে সব সাধ পূর্ণ হয় না। মহেন্দ্র— তাঁর এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করতে না পারার কষ্ট তাঁকে রক্তাক্ত করে। এই আত্মজের প্রতি অশোকের বড় পক্ষপাত। দেবীর সন্তান বলেই। তবু তাঁর হাতে রাজপাট তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। বৈশ্য-গর্ভজাত পুত্রের কপালে রাজতিলক! লোকে মানবে কেন? যদিও জীবনের উপান্তে এসে মনে হয়, মহেন্দ্রই তাঁর যথার্থ উত্তরাধিকারী। রাজদণ্ড নয়, দেবতাদের প্রিয় পিয়দসি মহারাজ যে ধর্মধ্বজার বাহক। দিবসরাতে ধর্মবিজয়ের স্বপ্ন দেখেন তিনি। সেই বিজয়পতাকা বহন করছেন আজ মহেন্দ্র। সিংহল দ্বীপ মহেন্দ্রর ধর্মধ্বজার সামনে আভূমি আনত। মহেন্দ্রর এই বিজয় অশোককে তৃপ্ত করে। এ সমস্তই সম্ভব হয়েছে দেবীর জন্য।

অশোক জানেন, সিংহাসনে বসার সুযোগ পেলেও মহেন্দ্র রাজদণ্ডের ভার গ্রহণ করতে সম্মত হত না। মহেন্দ্রর শ্রমণ-জীবন পূর্বনির্দিষ্ট। মহেন্দ্র-সংঘমিত্রার শিক্ষয়িত্রী স্বয়ং দেবী। মায়ের সাহচর্যে, শাক্যমুনির আদর্শের ছায়ায় তাঁদের বড় হওয়া। সংঘমিত্রা তাই তাঁর কোলের শিশুটিকেও অনায়াসে শ্রমণ-জীবন দান করতে পেরেছেন।

এ ক্ষেত্রে দেবীই তাঁদের পথিকৃৎ। অশোকের আহ্বানে ছেলেমেয়েরা পাটলিপুত্রবাসী হলে দেবী আশ্রয় নিয়েছেন চেতিয়াগিরি বিহারে। মহেন্দ্র সিংহল যাত্রাকালে গিয়েছিলেন সেখানে। মাতার কাছে বিদায় প্রার্থনা করতে। দেবীর দৃষ্টি প্রসন্ন, কোমল। করুণায় আর্দ্র। সে দিন প্রকৃতির নিজস্ব সুরে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করেছেন তিনি। না, অমঙ্গলসূচক নয়নবারিতে সিক্ত হয়নি তাঁর চোখ। প্রত্যক্ষদর্শী অমাত্য-মুখে সম্রাট শ্রবণ করেছেন সে কথা। এই প্রজ্ঞাভাস্বর মানবীরত্নকে তাই এত সমীহ করেন। ভালবাসেন। আর ভালবাসেন বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রথম যৌবনের এই সঙ্গিনীকে দেবেন অনন্য মর্যাদা। প্রাজাপত্য বন্ধনে আবদ্ধ রাজ্ঞীর দল, এমনকি পাটমহিষীও যে মর্যাদা থেকে বঞ্চিত, সেই মর্যাদার অধিকারী হবেন মহাদেবী। প্রস্তরলিপিতে সম্রাটের পাশে থাকবে বিদিশাদেবীর উল্লেখ।

প্রণয়ের এই চোরাস্রোতই তাঁকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজের ভাবমূর্তি ভাঙেন তিনি। এত দিন পিয়দসির নামাঙ্কিত অনুশাসন তথাগতর বাণী, ধর্মীয় অনুজ্ঞা ও শাসনবার্তা প্রচারেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম প্রণয় অক্ষয় করার মানসে সেই নিয়ম ভাঙলেন অশোক। রচনা করলেন এক ব্যতিক্রমী শিলালিপি। এই শিলালিপির ভাষ্য নিয়েই এত দিন অস্থির ছিলেন সম্রাট। প্রচুর সময় ব্যয় করে তিনি প্রতিটি শব্দ চয়ন করেছেন। প্রমোদবিহার শব্দটি নিয়ে প্রথমে মনে তাঁর অস্বস্তি ছিল। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে এসে তিনি প্রমোদবিহার-বিরোধী। প্রস্তরলিপিতে ঘোষণা করেছেন সে কথা— “অতীতে রাজারা বিহারযাত্রা করতেন। মৃগয়া, আমোদপ্রমোদে তখন ভাসতেন তাঁরা। দেবতাদের প্রিয় পিয়দসি রাজা এখন ধর্মযাত্রা করেন। এতেই তাঁর আনন্দ। সেই সময় শ্রমণ-স্থবিরদের দর্শন ও দান করেন। জনপদে জনগণকে দর্শন ও তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনায় সময় কাটান। এই নতুন জীবন তাঁকে আনন্দ দেয়— ‘এসা ভুয় রতি ভবতি’।”

এই অবস্থায় প্রমোদভ্রমণের স্মৃতি ফিরিয়ে আনা কি ঠিক হবে! এই নিয়েই দ্বন্দ্ব। সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগেনি। এই লিপিতে নিজের ভাবমূর্তি নয়, গুরুত্ব পাবে বিদিশাদেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। যথাসম্ভব সংযত ভাষ্যে তা প্রকাশ পাবে। এবং সেই লিপি স্থাপিত হবে এক বিশেষ স্থানে। স্থান তিনি নির্বাচন করেই রেখেছেন। সাধারণত লোকসমাগম হয়, এমন জায়গা প্রস্তর বা স্তম্ভলিপির জন্য পছন্দ তাঁর। তবে বিদিশাদেবীর লিপির জন্য সুখস্মৃতিবিজড়িত স্থান নির্বাচনে আগ্রহী তিনি। বিন্ধ্যের দক্ষিণ প্রান্তে, বিদিশা-উজ্জয়িনীর মধ্যবর্তী বনাঞ্চলের গা ঘেঁষে নর্মদা শুয়ে আছে যেখানে, একদা দেবীকে নিয়ে সেখানে মৃগয়ায় যেতেন তিনি। এই লিপির জন্য সেই স্থান উপযুক্ত মনে হয় তাঁর। সেই অরণ্য-প্রবেশপথে রয়েছে বৌদ্ধ-আরাম। তাই লোকসমাগমও দুর্লভ নয়। তক্ষণকারীকে সেখানেই লিপি খোদাইয়ের নির্দেশ দিয়ে ভূর্জপত্রখানি তাঁর হাতে তুলে দেন সম্রাট। নির্দেশ দেন, অনেক উঁচুতে উৎকীর্ণ হবে এই লিপি, যাতে কেউ নষ্ট করতে না পারে। উঁচুতে উৎকীর্ণ হলেও যেন পড়তে অসুবিধে না হয়, তাই প্রতিটি অক্ষর হবে বিশালাকার।

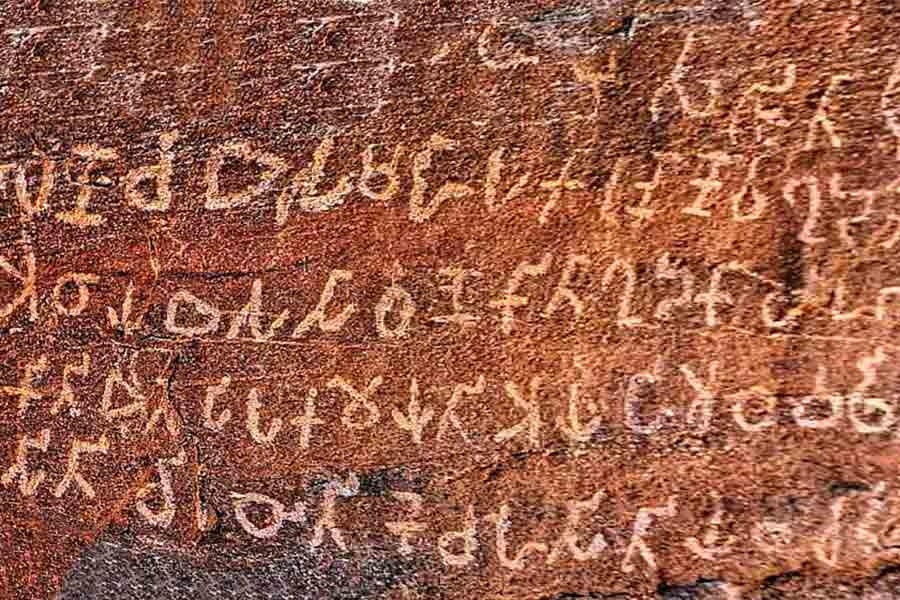

তা-ই হয়েছিল। স্তম্ভলিপি বাদ দিলে অশোকের আর কোনও লিপি এত উঁচুতে খোদাই করা হয়নি। অক্ষরগুলির আকারও বিশাল। অশোকের অন্যান্য লিপিতে যেখানে অক্ষরের মাপ তিন-চার সেন্টিমিটার, সেখানে এই লিপির অক্ষরের মাপ দশ সেন্টিমিটার। আর দশটা প্রস্তরলিপির তুলনায় এই লিপিটি যে বিশেষ, সেটা বোঝানোর চেষ্টা রয়েছে এখানে। লিপিটি আরও এক কারণে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মী লিপির প্রাথমিক নিদর্শন অশোকের যে ক’টি লিপিতে পাওয়া যায়, এই লিপিটি এর অন্যতম। এর আবিষ্কারকাল ১৯৭৫-১৯৭৬। আবিষ্কারক এক বাঙালি। নাম, কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কে ডি ব্যানার্জি নামেই অধিক পরিচিত। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রাগৈতিহাসিক শাখার অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। পরবর্তী কালে এই লিপি নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে, তাতে অশোক-অনুশাসনের ভাষা অশোক-প্রাকৃতের পাঠোদ্ধার করেন হ্যারি ফক এবং চার্লস অ্যালেনের মতো ইতিহাস-গবেষকরা। চার্লস অ্যালেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সংযম এবং অস্বচ্ছতার আড়াল রেখে সম্রাট অশোক তাঁর সেই অবিবাহিতা রাজ্ঞীর (আনওয়েডেড কনসর্ট) কথাই বলতে চেয়েছেন। এর অন্যতম প্রমাণ হল, ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে সম্রাটের আর কোনও লিপি নেই। বিষয় এবং হরফের আকার থেকেই স্পষ্ট, এই লিপিটিকে সম্রাট তাঁর বাকি কয়েক সহস্র অনুশাসন বা লিপি থেকে আলাদা করতে চেয়েছিলেন।

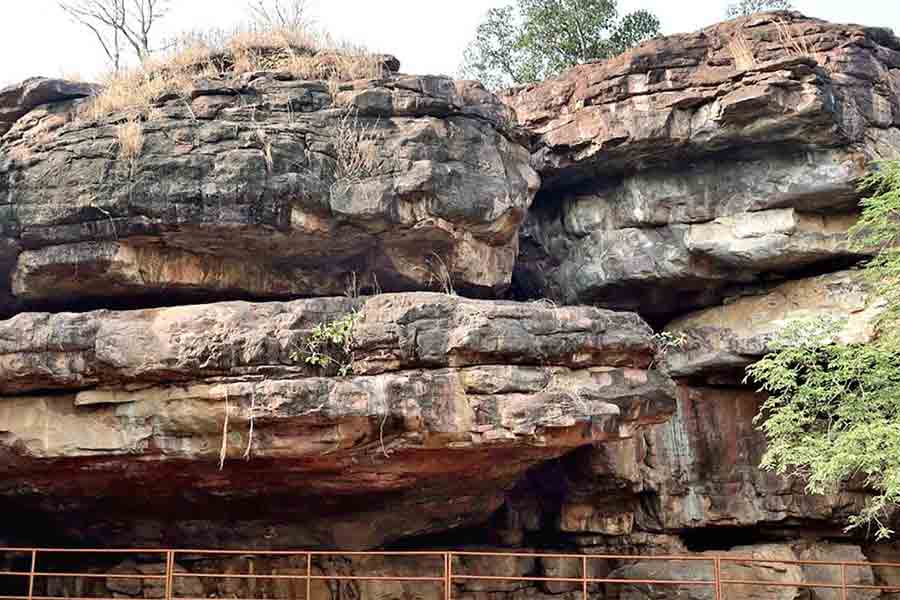

মধ্যপ্রদেশের সিহর জেলায়, নর্মদাপুরমের পাশেই অখ্যাত গ্রাম পানগুরাড়িয়া। সেখানে রয়েছে সারু মারু পাহাড়। ভূপাল, হোসাঙ্গাবাদ, বিদিশা, উজ্জয়িনীর কেন্দ্রে এর অবস্থান। আজও এই অঞ্চল বন্য প্রাণীদের মুক্তাঞ্চল। বিন্ধ্যের এই দক্ষিণ প্রান্তেই রাতাপানি অভয়ারণ্য আর ভীমবেটকা। সারু মারু পাহাড়ে রয়েছে বৌদ্ধ-আরামও। এক কালে বৌদ্ধ বিহারগুলি এই নামেই পরিচিত ছিল। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গুহাগুলিতে গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ-আরাম। সেই গুহাগুলিতে রয়েছে ভীমবেটকার মতোই কোন প্রাচীন কালে আঁকা ছবি। এখন সব প্রায় ঝাপসা। রয়েছে স্তূপও। এই স্তূপগুলি পিছনে রেখে খানিকটা চড়াই বেয়ে উঠলেই বিশাল এক ময়দান। সেই ময়দানের তিন দিক খোলা, এক দিকে দেওয়ালের মতো খাড়া পাহাড়। সেই পাহাড়ের গায়ে এক গুহার প্রবেশপথের ছাদে উৎকীর্ণ রয়েছে লিপিটি। মূল লিপির নীচেও রয়েছে একটি লিপি। সেই লিপিটি গতানুগতিক। বাহুল্য।

শিলালিপি: অনেক উঁচুতে উৎকীর্ণ বলেই হরফগুলি আকারে বড়। (ছবি: উইকিমিডিয়া কমন্স)

এই বাহুল্য জুড়ে দিতে হল, কারণ নিয়ম ভাঙছেন অশোক। স্থাপন করছেন এক নতুন নজির। আর সে কিনা এক ‘উপপত্নী’র জন্য। যে বৈশ্যকুলোদ্ভব! বিরোধিতার আশঙ্কা ছিল। হয়তো এ জন্যই নীচের লিপিটি জুড়ে দেওয়া। ভয় ছিল, মূল লিপি নষ্ট করা হতে পারে। তাই বাড়তি সর্তকতা নেওয়া হয়েছে। এই যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা এক নতুন অশোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। সেই অশোক ধর্মাশোক নন, তিনি প্রেমিক অশোক। জীবনের শেষ পর্বে, যখন ধর্ম তাঁর ধ্যানজ্ঞান— তখনও প্রথম প্রেমের স্মৃতি আঁকড়ে আছেন তিনি। সেই স্মৃতির পাশে বিবাহবন্ধন তুচ্ছ হয়ে যায়। অক্ষয় হয় প্রেম। স্থাপিত হয় কীর্তি। অবাঞ্ছিত স্পর্শ, ক্ষয় সেই কীর্তিকে ছুঁতে পারেনি আজও।

বহু শতক অতিক্রম করে লিপিটি আজও বাঙ্ময়।

তথ্যসূত্র:

১. অশোক বা প্রিয়দর্শী— চারুচন্দ্র বসু, সিটি বুক সোসাইটি, কলকাতা, ১৩১৮

২. অশোক, দ্য সার্চ ফর ইন্ডিয়া’স লস্ট এমপেরর— চার্লস অ্যালেন, অ্যাবাকাস, ২০১২

৩. অশোক অ্যান্ড দ্য ডিক্লাইন অব দ্য মৌর্যস— রোমিলা থাপার, অক্সফোর্ড ইউিনভার্সিটি প্রেস, ১৯৬১

৪. দ্য প্রিঅ্যাম্বল অব পানগুরাড়িয়া—

হ্যারি ফক, বার্লিন

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)