গেলাসগুলোকে আলোর দিকে তুলে ধরে ফুটম্যানরা পালিশ করছিল। বিরাট বড় একটা ব্যাংকোয়েট টেবিল, তার উপর থরে থরে সোনার বাসনকোসন, মোমদান, ফুল। বাতাসে বেশ একটা ব্যস্ততার ভাব, যেন কারও অপেক্ষায় আছে সবাই। রাজকর্মচারী, অফিসাররা ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে তদারকিতে ব্যস্ত। আসলে এত খানাপিনার বন্দোবস্ত যে রানি আর তাঁর অতিথিদের জন্য!

চারপাশের ব্রিটিশ সাজসজ্জা আর মানুষজনের মধ্যে হেঁটেচলে বেড়াচ্ছিলেন দুই ভারতীয়। তাঁদের পোশাকও অব্রিটিশ, অন্য রকম। হাঁটু অবধি ঝোলা লাল পোশাক, মাথায় সোনালি-ঘিয়েরঙা পাগড়ি। পোশাকের উপরে সোনার সুতোর কাজ করা মোনোগ্রামে লেখা ‘ভিআরআই’— ‘ভিক্টোরিয়া রেজিনা ইমপেরাট্রিক্স’। এই দু’জন হলেন মহারানি ভিক্টোরিয়ার ভারতীয় ভৃত্য, আবদুল করিম আর মুহাম্মদ বক্স। সদ্য ভারত থেকে এসে পৌঁছেছেন।

সময় যেন এক মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিল। মনে হল, করিম আর বক্স যেন হাতে-আঁকা ছবি থেকে ক্ষণিকের জন্য বেরিয়ে এসেছেন। আসলে ওঁরা সিনেমার পোশাকে দুই অভিনেতা— আলি ফজল আর আদিল আখতার। গত সেপ্টেম্বরে গ্রিনউইচে রয়্যাল নেভাল কলেজে ছবির শুটিং চলছিল। প্রথম দিনই ছবির সেটে থাকার সুযোগ হয়েছিল আমার। বিশাল রঙিন হলঘর, চারদিকে দুর্দান্ত সব ম্যুরাল। উইন্ডসর কাস্ল-এর ডাইনিং হল-এর প্রতিরূপ। এই ঘরেই কালো পোশাক পরা অভিনেত্রী জুডি ডেঞ্চ, থুড়ি মহারানি ভিক্টোরিয়া প্রথম দেখবেন আবদুল করিমকে।

ক’মাস আগে, টুইকেনহাম স্টুডিয়োজ-এ বসে কথা হচ্ছিল পরিচালক স্টিফেন ফ্রিয়ার্স, প্রযোজক বিবান কিডরন, পোশাক-পরিকল্পক কনসোলাটা বয়েল আর শিল্পনির্দেশক অ্যালান ম্যাকডোনাল্ড-এর সঙ্গে, আমার বই ‘ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আবদুল’ থেকে বানানো এই ছবি নিয়েই। চিত্রনাট্য লিখেছেন লি হল, অভিনয় করেছেন দারুণ সব ব্রিটিশ অভিনেতারা— মাইকেল গ্যাম্বন, টিম পিগট স্মিথ, সিমন ক্যালো, এডি ইজার্ড। ভারতীয় চরিত্রদের পোশাক আর রাস্তাঘাটের দৃশ্যগুলোর ক্ষেত্রে রিসার্চে আমি সাহায্য করছিলাম। আমাদের সামনে টেবিলে ছড়ানো আবদুল করিম আর মুহাম্মদ বক্স-এর অনেকগুলো ছবি। তখনই সিদ্ধান্ত হল, প্রথম দৃশ্যে ওঁরা লাল রঙের পোশাক পরবেন।

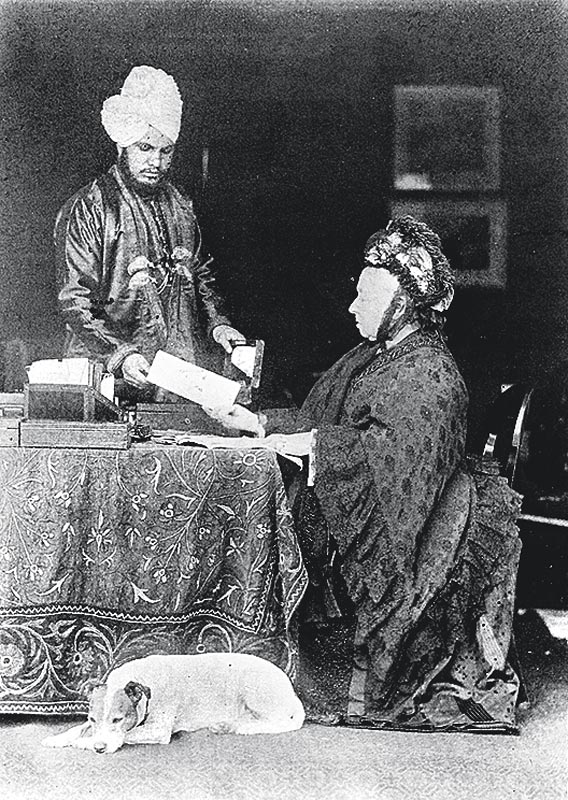

দু’জনে: মহারানি ভিক্টোরিয়ার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মুনসি আবদুল করিম

অস্কারের মনোনয়ন পাওয়া কনসোলাটা বয়েল দু’মাসের একটু বেশি সময় নিয়েছেন এই পোশাকগুলো বানাতে। ওঁর দলে ৪০ জন পোশাকশিল্পী, কেউ সেলাই করছেন, কেউ এমব্রয়ডারি। অ্যালান ম্যাকডোনাল্ড এমন সেট বানিয়েছেন, পুরনো যুগটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পরের তিন মাসে সেই জায়গাগুলোয় গেলাম, যেখানে গল্পের মূল ঘটনাগুলো ঘটেছিল— অসবর্ন হাউস থেকে একেবারে ভারতের আগরা অবধি। বই লেখার প্রায় দশ বছর পর অসবর্নে ফিরে খুব ভাল লেগেছিল। অসবর্ন হাউসের ‘দরবার হল’, ইন্ডিয়ান করিডরেই শুটিং হয়েছিল। আগরার দৃশ্যগুলোও ছবিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ‘এক্সট্রা’র ভূমিকায় শত শত মানুষ, ব্রিটেনের শুটিঙের থেকে একেবারে আলাদা। ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে আগরা জেল-এর কারাবন্দি ও পুলিশ অফিসারদের ছবি পেয়েছিলাম। সেই সব ছবি দেখেই কনসোলাটা পোশাক তৈরি করলেন। আগরার একটা কলেজকে কারাগার বানানো হয়েছিল। ছাদে ওড়া ইউনিয়ন জ্যাক, শেকলে বাঁধা বন্দিদের দেখে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। আগরা জেলে বন্দিদের গালিচা বোনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত, ছবিতেও সেই সব সযত্নে রাখা হয়েছে। গ্রামে গিয়ে অ্যালান পুরনো আমলের তাঁত খুঁজে বার করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকের আগরার রাস্তাঘাট, ধুলো, গরমের তাত— সব ধরা হয়েছে অপূর্ব রঙে, রূপে। ছাদের উপর দিয়ে দেখা যেত তাজমহলকে। এখানেই এক ভোরে আবদুল করিমের গল্প শুরু হয়েছিল।

রানির বিশ্রামভবন অসবর্ন হাউসের ইন্ডিয়া করিডরে ঝোলানো একটা ছবিতে যে দিন আবদুল করিমকে দেখি, সে দিনই অন্য একটা অনুভূতি হয়েছিল। ভিক্টোরিয়া যে ‘কারি’ খেতে ভালবাসতেন, আর তাঁর যে কয়েক জন ভারতীয় রাঁধুনি ভৃত্য ছিল, আমি তা জানতাম। অস্ট্রিয়ান শিল্পী রুডল্ফ সোবোদা-র আঁকা ছবিতে করিম এক সুদর্শন তরুণ, হাতে একটা বই, চোখের দৃষ্টি আনমনা। তাঁকে দেখে ভৃত্য একেবারেই নয়, নবাব বলে মনে হয়। অসবর্নে ভিক্টোরিয়ার ড্রেসিং রুমে রানির স্কটিশ শিকার-অনুচর জন ব্রাউন আর আবদুল করিমের ছবি উপর-নীচে টাঙিয়ে রাখা। গাইড আমাকে বলেছিলেন, স্বয়ং রানি ওগুলো দেওয়ালে টাঙিয়ে গিয়েছেন। বুঝতে পারছিলাম, ব্রাউন যেমন, করিমও তেমনই প্রিয়পাত্র ছিলেন ভিক্টোরিয়ার। আমার মনে হল, আরও জানার আছে, আরও জানতে হবে।

আরও পড়ুন:শিল্প থেকে রাজনীতি একাকার তাঁর লেখায়

পরের চার বছর ধরে টুকরো টুকরো গল্পগুলো জুড়লাম। উইন্ডসর কাস্ল-এ ভিক্টোরিয়ার জার্নাল— ‘হিন্দুস্তানি জার্নাল’— পড়লাম। খুব কম জনই জানেন যে বর্ষীয়সী রানি আবদুলের থেকে উর্দু পড়া, লেখা শিখেছিলেন; তেরো বছর ধরে ডায়েরি লিখেছেন। আশ্চর্যের কথা, এগুলোর কখনওই অনুবাদ হয়নি। পড়তে পড়তে এক অসাধারণ বন্ধুতার সম্পর্ক যেন আমার সামনে খুলে গেল। রানির ডাক্তার, স্যর জেমস রিড-এর ডায়েরি পড়লাম; রাজপ্রাসাদের সদস্যদের, ইন্ডিয়ার ভাইসরয়ের, রানির নিজের চিঠিপত্র পড়লাম। সব কিছু থেকেই একটা জিনিস পরিষ্কার, আবদুল করিমের উপস্থিতি দরবারে বেশ মাথাব্যথারই কারণ হয়েছিল। মনে হল, আরও জানতে হবে ওঁকে নিয়ে। আগরা যেতে হবে, যেখানে ওঁর বাড়ি ছিল।

২০০৬-এর শীতে আগরা গিয়ে দেখি, আবদুল করিমের নামই কেউ শোনেনি। তবু মনে হল, এত গুরুত্বপূর্ণ এক জন মানুষ, নিশ্চয়ই ওঁর একটা বড় সমাধি থাকবে! স্থানীয় এক সাংবাদিকের সহায়তায় তিন দিন পর খুঁজে পাওয়া গেল সেই সমাধি। ছন্নছাড়া একটা কবরস্থান, কাঁটাঝোপে ভর্তি, কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুড়োটে এক পাহারাদার দেখভালের দায়িত্বে। জায়গাটা দেখে বোঝা যায়, এক কালে বিরাট আর দামি সব পাথরে সাজানো ছিল এই কবরস্থান। সব লুঠ হয়ে গিয়েছে। সমাধিফলক খুঁজে পেলাম, তাতে ‘রানির মুনসি ও শিক্ষক’-এর নামে প্রশস্তিবাক্য লেখা। যত সম্মান আর খেতাব পেয়েছিলেন, তার লিস্টি। বিস্মৃত, হতশ্রী জায়গাটা দেখেই আরও মনে হল, করিমের গল্প আমাকে বলতেই হবে।

আগরার কেন্দ্রস্থলে রানি ভিক্টোরিয়া একটা জমি দিয়েছিলেন আবদুলকে, সেই জমির উপর বানানো বাড়িটাও খুঁজে পেলাম। সেখানে এখন এক হিন্দু পরিবার থাকে। শুনলাম, দেশভাগের পর আবদুলের পরিবার পাকিস্তানে চলে যায়। আবদুলের কোনও সন্তান ছিল না, বংশরক্ষা হয়নি তাই। ২০১০-এ বইটার হার্ডব্যাক সংস্করণ বেরনোর পর অন্তত ভেবেছিলাম, গল্পটা বেরোল, এ বার নিশ্চয়ই করিমের পরিবারের কেউ যোগাযোগ করবেন। এক মাসের মধ্যেই একটা ফোন পেলাম। সম্পর্কে আবদুল করিমের এক নাতি, ভারতে থাকেন। তিনিই জানালেন, আবদুলের ডায়েরি রাখা আছে করাচিতে ওঁর পরিবারের কাছে। পাকিস্তানে গেলাম, পেলাম সেই ডায়েরি। হাতে নিতেই, সেই পরিচিত হাতের লেখা! মনে হল, যেন ওঁর কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছি। এ বার বলা যাবে ওঁর গল্প।

‘ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আবদুল’ বইটা প্রকাশের পর অনেকগুলো স্টুডিয়োর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এর ছবি-সত্বের জন্য। নাট্যকার লি হল (বিলি ইলিয়ট) বিবিসি রেডিয়ো-ফোর’এ আমার অনুষ্ঠান শুনেছিলেন, গল্পটা ওঁকে নাড়া দিয়েছিল। ‘ওয়ার্কিং টাইট্ল’ সংস্থা খুব আগ্রহ দেখালেন ছবি প্রযোজনার ব্যাপারে, ‘ক্রস স্ট্রিট ফিল্মস’-এর বিবান কিডরনও। পরে যোগ দিল ‘বিবিসি ফিল্মস’-ও। স্বপ্নের দল হল একটা। ছবির পরিচালক স্টিফেন ফ্রিয়ার্স, রানি ভিক্টোরিয়ার ভূমিকায় জুডি ডেঞ্চ। ঠিক হল, আবদুল করিমের চরিত্রে অভিনয় করবেন বলিউড-অভিনেতা আলি ফজল।

বইয়ের মতোই, ছবির শুরুও ১৮৮৭ সালে, যে বছর ভিক্টোরিয়া তাঁর শাসনামলের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদ্যাপন করছেন। তাঁর সাম্রাজ্য তখন খ্যাতি ও সমৃদ্ধির শীর্ষে, পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ জুড়ে তার বিস্তৃতি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন, এই উৎসবে কিছু ভারতীয় ‘প্রিন্স’কে আমন্ত্রণ জানালে বেশ ভাল হয়। রানির পার্টিতে সারা বিশ্বের সামনে সাম্রাজ্যের রবরবা তুলে ধরা যাবে।

রানি এক বার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, ভৃত্যদের মধ্যে কয়েক জন ভারতীয় হলে বেশ হত। সে জন্যই আবদুল করিম ও মুহাম্মদ বক্সকে রানির কাছে পাঠানো হয়, ‘জুবিলি উপহার’ হিসেবে। তাঁদের কাজ ছিল খাওয়ার টেবিলে রানির পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা, প্রয়োজনমতো কাজকর্ম করা।

প্রস্তুতি: ইংল্যান্ডের রাস্তায় দোতলা বাসের গায়ে ‘ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আবদুল’ ছবির প্রচার

লাল পোশাক আর সাদা পাগড়ি পরা তরুণ সুদর্শন করিমকে রানির ভাল লেগেছিল। প্রথামাফিক রানিকে অভিবাদন জানিয়ে করিম তাঁকে একটি সোনার মোহর নজরানা দেন। রানি জানতেন, বছর চব্বিশের তরুণটি এসেছেন আগরা, তাজমহল-এর দেশ থেকে। রানি এটুকুতে খুশি নন, জানতে চান আরও। করিমকে ইংরেজি শেখানোর নির্দেশ দিলেন, তাঁর সঙ্গে আরও কথা বলবেন।

সেই শুরু। করিম পরে রানিকে বললেন তাঁর দেশের কথা, সেখানকার আদবকায়দা, উৎসবের কথা। করিম রানিকে তাঁর চিঠি লেখার কাজে সাহায্য করতে শুরু করলেন। রানি সই করছেন চিঠিতে, করিম দাঁড়িয়ে আছেন পিছনে বা পাশে— শান্ত, ধীরস্থির। রানির খুব ‘হিন্দুস্তানি’ ভাষা শেখার ইচ্ছে, করিম তাঁকে দিলেন ছোট্ট একটা পকেট-বই, ভাষা শেখার। রানি সব সময় সেটি নিয়ে ঘুরতেন। এর পরেই তাঁর তেরো খণ্ডের ‘হিন্দুস্তানি জার্নাল’-এর প্রথম খণ্ডটি শুরু।

এক দিন রানির পাকশালায় করিম তাঁর মশলার বাক্স নিয়ে হাজির। রানির জন্য ‘কারি’ রান্না করলেন। করিমের কারি রানির মন জয় করল। ভিক্টোরিয়া বললেন, রোজ এই খাবার তাঁর লাঞ্চে চাই। চিকেন কারি আর ডাল খুব প্রিয় ছিল তাঁর।

করিমের মুখে আগরা শহর আর তাজমহলের গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন ভিক্টোরিয়া। গল্প শুনতে শুনতে মুঘল সাম্রাজ্যের দিনগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠত ভিক্টোরিয়ার চোখের সামনে।

দরবারে আসার এক বছরের মধ্যেই করিমের প্রোমোশন হল। রানি তাঁকে ‘ইন্ডিয়ান সেক্রেটারি’ করলেন, ‘মুনসি’ খেতাব দিলেন। খাওয়ার টেবিলে রানির পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা করিমের ছবিগুলো সব নষ্ট করে ফেলতে বললেন। সবাইকে ডেকে বললেন, করিমকে এখন থেকে ‘মুনসি’ সম্বোধন করতে। রাজপ্রাসাদে সবার এ জিনিস সহ্য করা মুশকিল ছিল। করিমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে লাগল অনেকে। প্রচার শুরু হল, করিম আসলে গুপ্তচর, মুসলিম পেট্রিয়টিক লিগ-এর সঙ্গে যুক্ত, ব্রিটিশবিরোধী। এও রটাল, করিম চোর। ভারতে ফেরার পরও করিমের পিছনে ফেউ লেগেছিল।

১৮৯৭ সালে, রানির সুবর্ণজয়ন্তীর বছরে এই সব ষড়যন্ত্র তুঙ্গে উঠল। সারা বিশ্ব যখন রানির বৈভব আর সমৃদ্ধি দেখে মুগ্ধ, ঠিক তখনই মুনসিকে কেন্দ্র করে রাজদরবার হয়ে উঠেছিল একটা ফুটন্ত কড়াই। এমনকী সবাই গণ-পদত্যাগের হুমকিও দিল। রানিকে কিন্তু কিছুতেই টলানো যায়নি। প্রিয় মুনসির পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বরং পরিবার ও প্রাসাদের বাকি সদস্যদের উদ্দেশে একটা কড়া নোটিস পাঠালেন। সবাইকে বললেন মুনসিকে সম্মান করতে। ভেবেছিলেন তাঁকে নাইটহুডও দেবেন, পরে মত পরিবর্তন করে তাঁকে এমভিও (মেম্বার অব দ্য ভিক্টোরিয়ান অর্ডার) উপাধি দেন।

রাজপরিবারের সবাই বুঝতে পারছিলেন, করিম-বিরোধিতা ধোপে টিকবে না। ভিক্টোরিয়ার শরীর ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল, তাতে কী, মন এখনও দৃঢ়। ১৮৯৯-এর নভেম্বরে তিনি হিন্দুস্তানি জার্নালে শেষ লেখাটি লিখলেন। তার দু’মাস পর, অসবর্নেই শান্তির মৃত্যু এল। কফিন বন্ধ করার আগে, শেষ যে মানুষটি তাঁকে দেখতে এলেন, তিনি আবদুল করিম। বন্ধুর জন্য প্রার্থনায় ঠোঁটদু’টো নিঃশব্দে নড়ছে।

পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড বদলা নিলেন। সব চিঠিপত্র নষ্ট করে ফেলা হল, করিমকে ফেরত পাঠানো হল দেশে। অন্য ভারতীয় ভৃত্যদেরও চাকরি গেল। দরবারে পাগড়ি দেখা যায় না, পাকশালায় কারি রান্না বন্ধ।

১৯০১ সালে আবদুল করিম আগরায় ফিরে আসেন। তখন তিনি এক ভগ্নহৃদয় মানুষ। আট বছর পর ১৯০৯ সালে, নিজের শহরেই মারা যান তিনি, মাত্র ৪৬ বছর বয়সে। ভিক্টোরিয়ার কাছের মানুষ, প্রিয় বন্ধুকে ভুলে গেল ইতিহাস। পড়ে রইল কেবল আগরার এক হতশ্রী কবরস্থানে তাঁর সমাধি।

সপ্তম এডওয়ার্ড করিমকে ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করলেও, করিমের ডায়েরি থেকে গিয়েছিল। এ বার ‘ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আবদুল’ ছবি হয়ে মুক্তি পাচ্ছে। সারা বিশ্বের মানুষ জানবেন, চিনবেন আবদুল করিমকে। জানবেন সেই গল্প, যার শুরুটা হয়েছিল দেওয়ালে ঝোলানো একটা পোর্ট্রেট আর একটা একলা কবর থেকে।