এই বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির আশি বছর পূর্ণ হচ্ছে। ১৯৪৫-এ যুদ্ধ থামল, তার দু’বছর পরে ভারত স্বাধীন হল। এই গোটা চালচিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল এক জার্মান নারী এবং এক ভারতীয় পুরুষের মিলন ও বিচ্ছেদ। বিশ্বখ্যাত চিত্রপরিচালকের ঘর ছেড়ে ওই ভারতীয় যুবকের হাত ধরেছিলেন ভারতপ্রেমী জার্মান লেখিকা। অল্প কিছু দিনের জন্য বাঁধা পড়েছিল হিটলারের জার্মানি এবং গান্ধীর ভারত। সঙ্গে থেকে গিয়েছিল ভারতের পটভূমিকায় লেখা একটি উপন্যাস এবং তার তিনটি চিত্ররূপ। নাম তার, ‘দি ইন্ডিয়ান টুম্ব’। একটি ভারতীয় সমাধিসৌধ।

১৯১৮ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত জার্মানি এবং ভারতের রাজনৈতিক উথালপাথাল যে নারীর জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল, তাঁর নাম থিয়া ভন হারবু। সাহিত্যিক, চিত্রনাট্যকার। বিশ্বসেরা ছবির তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায় যে ছবিকে ছাড়া, ফ্রিৎজ় লাং পরিচালিত সেই ‘মেট্রোপলিস’-এর কাহিনিকার এবং অন্যতম চিত্রনাট্যকারও তিনি। ফ্রিৎজ় লাং, এফ ডব্লিউ মুরনাউ, কার্ল ড্রেয়ার, ই এ দুপঁ-র মতো বাঘা বাঘা পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন। এই থিয়াকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল যে প্রেম-বিরহ, এই থিয়ার কলম-নিঃসৃত সাহিত্য আর চিত্রনাট্যে ভর করে বারংবার সৃজিত হয়েছিল যে চলচ্চিত্র-আখ্যান, কালচক্রের এক বৃহৎ ক্যানভাস সেখানে নিয়তির মতো ডেকে আনছিল তীর-ভাঙা ঢেউ আর নীড়-ভাঙা ঝড়। অত্যাশ্চর্য সে কাহিনি।

১৯৩৩ অর্থাৎ যে বছর জার্মানিতে ক্ষমতায় এলেন অ্যাডলফ হিটলার, ওই বছরই থিয়া আর ফ্রিৎজ়-এর বিয়ে ভাঙল এবং থিয়ার নতুন বিবাহ সম্পন্ন হল ভারতীয় যুবক আয়ি তেন্ডুলকরের সঙ্গে। কিন্তু সেই ঘটনার মর্মার্থ বুঝতে হলে পিছিয়ে যেতে হবে ১৯১৮-য়, অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে। থিয়ার বয়স তখন ২৮। ওই বছরই বেরোয় থিয়ার উপন্যাস, ‘দি ইন্ডিয়ান টুম্ব’। গল্পটা অনেকটা এ রকম— ভারতের এক মহারাজা এক জন জার্মান স্থপতিকে ডেকে পাঠাচ্ছেন একটা বিশেষ কাজে। তাঁকে একটা সমাধিসৌধ বানিয়ে দিতে হবে। তার পর সেখানে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে রিরংসা আর প্রতিশোধের বিষাক্ত চক্রান্তের জাল।

উপন্যাসটা বেশ জনপ্রিয় হল জার্মানিতে। কিছু দিন পরেই চিত্রপরিচালক জো মে এসে হাজির থিয়ার কাছে। তিনি বইটা থেকে ছবি করতে চান। থিয়া কি চিত্রনাট্য লিখবেন? রাজি না হওয়ার কিছু ছিল না। ঠিক হল, চিত্রনাট্য লেখার কাজে থিয়ার সঙ্গে থাকবেন ফ্রিৎজ় লাং। বই এবং সিনেমার সূত্র ধরে জীবনের গল্প এইখানে মোড় নিতে শুরু করল। এমনিতে ব্যাভেরিয়ার বেশ সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে ছিলেন থিয়া। ছোটবেলা থেকেই লেখালিখির ঝোঁক। তেরো বছর বয়সে প্রথম কবিতার বই। গল্প, উপন্যাস কবিতা, প্রবন্ধ, লিখেছেন সবই। বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কাল থেকে তাঁর লেখায় বেশ চড়া জাতীয়তাবাদের স্বর শোনা যেতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৯০৬ সাল থেকে থিয়া মঞ্চে অভিনয়ও শুরু করে দিয়েছেন। মঞ্চাভিনয়ের সূত্রেই আলাপ হয়েছে নাট্যাভিনেতা রুডলফ ক্লাইন-রগের সঙ্গে। বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই ওঁদের বিয়ে হল। রুডলফের এটা দ্বিতীয় বিয়ে, থিয়ার প্রথম।

এ দিকে ফ্রিৎজ় লাং-এর জন্ম ভিয়েনায়। মা ছিলেন ইহুদি, পরে ক্যাথলিক। ১৯১০ সালে কুড়ি বছর বয়সে ফ্রিৎজ় বেরিয়ে পড়েন ভূপর্যটনে। তার একটা অংশ কাটল প্যারিসে, কলাশিল্পের প্রশিক্ষণে। বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হচ্ছে, ফ্রিৎজ় আবার ভিয়েনায় ফিরে অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। যুদ্ধে আহত হয়ে ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি হারালেন চিরতরে। অতঃপর রোগশয্যায় শুয়ে হাত পাকাতে লাগলেন চিত্রনাট্য লেখার কাজে। ১৯১৭ সালে জার্মানিতে একটা গোয়েন্দা সিরিজ়ের ছবির জন্য তাঁকে লেখার বরাত দিলেন জো মে। এই জো-ই তিন বছর পরে থিয়ার বই থেকে ছবি করতে এগোবেন। তত দিনে ফ্রিৎজ় তাঁর সঙ্গে আরও কিছু কাজ করেছেন, বার্লিনে এরিক পমারের প্রযোজনা সংস্থাতেও কাজ করা হয়ে গিয়েছে। পাঁচ-ছ’টা ছবি নিজে পরিচালনা করেছেন। লিজ়া রোসেনথাল নামে এক ইহুদি যুবতীকে বিয়েও করে ফেলেছেন।

১৯২০ সাল। অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল পর পর। ‘দি ইন্ডিয়ান টুম্ব’-এর চিত্রনাট্য লেখার জন্য থিয়া আর ফ্রিৎজ়ের আলাপ এবং এক সঙ্গে কাজ করা শুরু হল। তার মধ্যেই মুক্তি পেল থিয়ার লেখা দু’-দু’টো ছবি— ‘দ্য লেজেন্ড অব হোলি সিমপ্লিসিটি’ (পরিচালক জো মে) আর ‘দ্য ওয়ান্ডারিং ইমেজ’ (পরিচালক ফ্রিৎজ় লাং)। দ্বিতীয় ছবিতে অভিনয় করলেন জো-র স্ত্রী মিয়া মে আর থিয়ার স্বামী রুডলফ। তবে ওই বছরেই থিয়া আর রুডলফের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। থিয়া জড়িয়ে পড়লেন ফ্রিৎজ়-এর সঙ্গে। আর, রহস্যজনক ভাবে মারা গেলেন ফ্রিৎজ়-এর স্ত্রী লিজ়া রোসেনথাল। ফ্রিৎজ়-এরই রিভলভারের একটা গুলি তাঁকে নীরব করিয়ে দিল বরাবরের মতো। এটা আত্মহত্যা না খুন, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তারই মধ্যে ‘দি ইন্ডিয়ান টুম্ব’ ছবিটা দুই পর্বে মুক্তি পেল ১৯২১-এ। জো মে-ই পরিচালনা করলেন। খুব হিট হল, এমন নয়। কিন্তু থিয়া আর ফ্রিৎজ়-এর বন্ধুত্ব তত দিনে মজবুত। ১৯২২-এ বিয়ে করলেন ওঁরা। থিয়া আর ফ্রিৎজ়-এর সম্পর্কে একটা বড় অনুঘটকের কাজ করেছিল দু’জনের ভারতপ্রীতি। বাড়ির দেওয়ালে উপনিষদের বাণী খোদাই করে রেখেছিলেন দু’জনে। ভারত নিয়ে জার্মানিতে আগ্রহের একটা শক্তপোক্ত জমি অনেক দিন ধরেই তৈরি হয়ে ছিল। ম্যাক্সমুলারের মতো ভারততত্ত্ববিদ বা মহাকবি গ্যেটের উপরে ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’-এর প্রভাবের কথা মনে রাখলেই তা স্পষ্ট হবে। বস্তুত ১৯২১ সালেই আরও একটা ছবি তৈরি হয় জার্মানিতে, যার নাম ‘দ্য সিক্রেট অব বম্বে’!

এ বার দেখা যাক, থিয়া আর ফ্রিৎজ়-এর জুটি সিনেমাকে কী দিল। ১৯২০ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত এক ডজন ছবি পরিচালনা করেছেন ফ্রিৎজ়। সব ক’টিরই চিত্রনাট্য থিয়ার সঙ্গে লেখা। তার মধ্যে মাবুসে সিরিজ়ের তিনটে ছবি (১৯২২, ১৯৩৩) আছে, ‘মেট্রোপলিস’ (১৯২৭) আছে, ‘উওম্যান ইন দ্য মুন’ (১৯২৯), ‘এম’ (১৯৩১) আছে। ফ্রিৎজ়-এর তিনটি ছবি— ‘মেট্রোপলিস’, ‘স্পাই’ এবং ‘উওম্যান ইন দ্য মুন’ থিয়ার উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি। অর্থাৎ এই তিনটি ছবিতে থিয়া, ‘দি ইন্ডিয়ান টুম্ব’-এর মতোই— শুধু যুগ্ম চিত্রনাট্যকার নন, কাহিনিকারও। এ ছাড়া এই সময়ের মধ্যেই এফ ডব্লিউ মুরনাউয়ের ‘দ্য বার্নিং সয়েল’ (১৯২২), ‘ফ্যান্টম’ (১৯২২), ‘দি এক্সপালশন’ (১৯২৩), ‘দ্য গ্রান্ড ডিউক’স ফিনান্সেস’ (১৯২৪), ‘কার্ল ড্রেয়ারের মাইকেল’ (১৯২৪) এবং এরিক দুপঁ-র ‘দ্য ম্যারাথন রানার’ (১৯৩৩) ছবির অন্যতম চিত্রনাট্যকারও থিয়া। ১৯২০ থেকে ১৯৩৩-এর কালপর্বে থিয়া মোট ২৯টি ছবির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। সুতরাং জার্মান এক্সপ্রেশনিজ়ম বা অভিব্যক্তিবাদের অন্যতম কলম থিয়া ভন হারবু, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

এত কিছু সত্ত্বেও থিয়া আর ফ্রিৎজ়-এর সংসার সুখের হয়নি। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অশান্তি। থিয়া পরে এক বার বলেছিলেন, “আমাদের বিয়েটা খাতায়-কলমে এগারো বছর টিকেছিল, কারণ আমরা দশ বছরে বিবাহবিচ্ছেদের সময় পাইনি।”

ফ্রিৎজ় এর মধ্যে একাধিক সম্পর্কে জড়িয়েছেন, বিশেষ করে বলতে হয় গার্ডা মাউরাসের কথা। ১৯২৮ সাল থেকে ফ্রিৎজ়-এর সঙ্গে সম্পর্ক গার্ডা-র। থিয়া আর ফ্রিৎজ়-এর জীবন তখন থেকেই আলাদা খাতে বইছে। কিন্তু দু’জনের মধ্যে কাজের সম্পর্ক অটুট। ১৯৩৩-এ থিয়ার জীবনে এলেন আয়ি তেন্ডুলকর। ফ্রিৎজ়-এরও ফের নতুন প্রেমিকা হয়েছে। তবু থিয়ার প্রেমকে খুব একটা হজম করতে পারলেন না তিনি।

প্রশ্ন হল, কে এই আয়ি তেন্ডুলকর? কর্নাটকের বেলগাম থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে বেলগুন্ডি গ্রাম। সেখানেই জন্ম আয়ির। তাঁর বাবা বেলগামের জমিদারের খেতখামার দেখাশোনার কাজ করতেন। তবে ছোটবেলাতেই বাবা-মাকে হারানোর পরে আয়িরা চার ভাই মিলে বড় হচ্ছিলেন তাঁদের মাতামহের কাছে, গোয়ায়। সেখানেই একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা। ম্যাট্রিক দেওয়ার আগে আয়ি চলে যান গান্ধীজির সাবরমতী আশ্রমে। সেখান থেকেই পরীক্ষা দেন। তখন থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। বল্লভভাই পটেলের আপ্তসহায়ক হিসেবে বেশ কিছু দিন কাজ করেছিলেন আয়ি। মোতিলাল নেহরু, শেঠ মোতিরাম দেশাই টোপিওয়ালাও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। টোপিওয়ালার স্কলারশিপেই আয়িকে আইসিএস পড়তে পাঠানো হল ব্রিটেনে। ১৯২৩ সালে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দিলেন আয়ি। তবে আইসিএস পড়া হল না। আয়ির মন গেল ফরাসি শেখার দিকে। তিনি প্যারিসে চলে গেলেন। ফরাসি পড়তে পড়তে রুশ কন্যা সাশা পাশিনির সঙ্গে প্রেম হল, বিয়ে হল, অল্প দিন পরে ভেঙেও গেল। এই সাশা পরে এক ইটালীয়কে বিয়ে করেন। তাঁদের কন্যা ভেরোনিক পরে হলিউড তারকা গ্রেগরি পেকের গৃহিণী হয়েছিলেন। ফ্রান্সের পাট চুকিয়ে আয়ি এর পর যান জার্মানির গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ বার তাঁর পাঠ্য বিষয় ফলিত গণিত। গটিঙ্গেনে থাকাকালীন দ্বিতীয় প্রেম এবং বিয়ে অধ্যাপকের কন্যার সঙ্গে। সে বিয়েও স্বল্পস্থায়ী। গটিঙ্গেন থেকে পাশ করে পরের গন্তব্য বার্লিন। থিয়ার সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষেত্র এত দিনে প্রস্তুত।

১৯৩৩। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি-র প্রস্তুতি নিচ্ছেন আয়ি। সঙ্গে জার্মানির বেশ কয়েকটা কাগজের হয়ে সাংবাদিকতা করছেন। ভারতের খবর, প্রধানত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের খবর, গান্ধী-কংগ্রেসের খবর দু’হাতে লিখছেন। বন্ধু কনরাড ভন মোলো-র স্টুডিয়োতে এক দিন এলেন থিয়া। ‘দ্য টেস্টামেন্ট অব ডক্টর মাবুসে’ ছবির সম্পাদনা চলছে। কনরাডই সম্পাদক। সেখানেই দেখা আয়ি তেন্ডুলকরের সঙ্গে। ভারতীয় যুবক, গান্ধীর অনুগামী, জার্মানিতে পাঠরত— ভারতপ্রেমের আগল খুলে গেল। প্রাচ্যের প্রতি আগ্রহ, ভারতের ব্রিটিশবিরোধী জাগরণ নিয়ে অনেক কথা হল।

“গান্ধীর কথা বলো! তুমি তাঁকে দেখেছ?” অপার আগ্রহে তেন্ডুলকরকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালেন থিয়া। ভারত নিয়ে তাঁর উপন্যাসের কথা উঠল। “বুঝলে, জার্মানরা অজানা দেশের গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। রাজা-মহারাজা-দড়ির খেলা-নাচগান-দাসদাসী-জাদু। আমার গল্পে সে সবই ছিল। ফলে ওটা চট করে হিট হয়ে গেল। ওটা পড়েই ফিল্মের অফার এল।”

থিয়া বলে চললেন তাঁর প্রথম বিয়ের কথা, ফ্রিৎজ়-এর কথা, আসন্ন বিচ্ছেদের কথাও। আয়িও বললেন গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। অধ্যাপক শুব্রিংয়ের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা। অনেক রাত হল। আয়ি এ বার উঠবেন। থিয়া বললেন, “সকালে স্টুডিয়োতে চলে এসো বরং!”

কয়েক সপ্তাহ পরেই থিয়াকে ফিল্মের প্রচারে বেরোতে হল। গোটা দেশ জুড়ে ট্যুর। থিয়া যখন যে শহরে পৌঁছন, হোটেলের ঘরে ঢুকে দেখেন, আয়ির পাঠানো ফুলের তোড়া তাঁর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। বয়স? তখন তেন্ডুলকর ২৫, থিয়া ৪২।

নিভৃতে বিয়ে করলেন ওঁরা। তৈরি হল নতুন সংসার। থিয়া যে হেতু খুবই পরিচিত মুখ, আয়ি আর থিয়া শুরুর দিকে এক সঙ্গে খুব বেশি বেরোতে পারতেন না। তবে থিয়ার বাড়িতে বন্ধুবান্ধবের জমায়েত হত মাঝে মাঝেই, আর বসত ব্রিজ খেলার আসর। সেখানে ফ্রিৎজ়-ও আসতেন এক-আধ দিন। সিগার খেতে খেতে বলতেন, “আপনি জানেন, থিয়া আর আমি ভারত নিয়ে একটা ছবি করেছিলাম?” আয়ি জানান, তিনি থিয়ার উপন্যাস পড়েছেন, ছবিও দেখেছেন— “খুবই কল্পনা আর ফ্যান্টাসিনির্ভর ছবি। ভারত ঠিক ও রকম নয়।”

ফ্রিৎজ় ফেলতে পারতেন না কথাটা। পার্টি শেষ হওয়ার মুখে এক দিন বলে গেলেন, “একটা কথা আপনাকে বলি তেন্ডুলকর, হিটলার কিন্তু ভারতীয়দের ভাল চোখে দেখেন না। আর থিয়া এখনও জানে না যে, আমি জার্মানি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছি।”

কারণ আবহাওয়া খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। জোসেফ গোয়েবলস প্রচারমন্ত্রী হয়ে প্রথমেই নিষিদ্ধ করলেন ‘দ্য টেস্টামেন্ট অব ডক্টর মাবুসে’কে। পরে ফ্রিৎজ় এমনও দাবি করতেন যে, গোয়েবলস এক বার তাঁকে সরাসরি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ফ্রিৎজ়-এর ক্ষমতায় তাঁর যথেষ্ট আস্থা আছে। হিটলারের জার্মানির উপযুক্ত চলচ্চিত্র তৈরির ভার তাঁকেই নিতে হবে। ফ্রিৎজ় দেওয়াল-লিখন পড়তে সময় নেননি। ‘মেফিস্টো’-র হেনরিক হফগেনও হতে চাননি। সত্যিই দেশ ছাড়লেন। প্রথমে প্যারিস, তার পর সোজা হলিউড।

ফ্রিৎজ়-এর চলে যাওয়া কিন্তু থিয়াকে অন্য রকম ভাবে ঘা দিয়ে গেল। কারণ ফ্রিৎজ় শুধু চলেই গেলেন না, সর্বত্র বলে বেড়ালেন, থিয়া আদ্যন্ত নাৎসি-সমর্থক। কথাটা কি সত্যি? থিয়ার দাবি ছিল, ফ্রিৎজ় হলিউডে নিজের জমি শক্ত করার জন্য বাজে বকে চলেছেন। উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয় কথাটা। কারণ গোয়েবলস-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের বিষয়টা বানানো কি না, সে প্রশ্ন পরে অনেক বার উঠেছে। আবার থিয়াও কি সত্যি বলছিলেন পুরো? ফয়সালা আপাতত মুলতুবি থাক। বরং নজর করা যাক, হিটলারের জার্মানিতে থিয়ার সঙ্গে গুছিয়ে বসেছেন আয়ি। থিয়ারই আগ্রহে গণিতের বদলে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচ ডি শুরু করেছেন। দুই ভাই যশোবন্ত আর শ্রীপদকেও নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে। কিন্তু থিয়ার এই সংসারও স্থায়ী হতে পারল না। ১৯৩৫ থেকেই ইহুদিদের নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হল। ভিনদেশিদেরও ভাল চোখে দেখা হচ্ছিল না মোটেই। অবস্থা ক্রমশ ঘোরালো হতে থাকল। সরকারি অফিস থেকে এক দিন সরাসরি তলব করা হল থিয়াকে। প্রথমেই খুঁচিয়ে তোলা হল লিজ়া রোসেনথালের মৃত্যু প্রসঙ্গ। ইহুদি লিজ়ার মৃত্যুর ব্যাপারে থিয়া কী জানেন? ‘কিছুই জানি না’ বলে উত্তর এড়ালেন থিয়া। অনেক ক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পরে অফিসার আসল কথা পাড়লেন। থিয়াকে এক ভারতীয়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। থিয়া যেন মনে রাখেন, তিনি সব সময়েই নজরদারিতে রয়েছেন! প্রায় টলতে টলতে বাড়ি ফিরলেন থিয়া। বোঝা হয়ে গেল, তেন্ডুলকরের ওখানে থাকাটা আর নিরাপদ নয়। বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর মুখে যশোবন্তকে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন আয়ি। শ্রীপদ রয়ে গেলেন অবশ্য। ঠিক হল, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে থিয়া ভারতে আসার চেষ্টা করবেন।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীতে সেই পরিস্থিতি আর এল কোথায়? ভারতে এসে আয়ি প্রথমে গেলেন গোয়া। তার পর তাঁর কর্মক্ষেত্র হল কর্নাটকের বেলগাম। একটা মরাঠি কাগজ সম্পাদনা করতে শুরু করলেন তিনি। আর সেই সুবাদেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কংগ্রেসের ঘরের মেয়ে ইন্দুমতী গুনাজির সঙ্গে। ইন্দুমতী বেলগামের এক সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। ছোট থেকেই কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন। ১৯২৪ সালের বেলগাম কংগ্রেসে তিনি যখন স্বেচ্ছাসেবী হচ্ছেন, তখন ওঁর বয়স মাত্র ১২। পড়াশোনা শেষ করার পরে এক বছর ওয়ার্ধার মহিলা আশ্রমে রেক্টর হিসেবে কাজ করলেন ইন্দুমতী। সেখানেই মৃদুলা সারাভাইয়ের সঙ্গে ওঁর পরিচয়। কিছু দিন পর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল ইন্দুমতীর। গান্ধীজিও তখন সকলকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন গ্রামে গিয়ে কাজ করার জন্য। ইন্দু ঠিক করলেন, বেলগামে ফিরে গিয়ে আশপাশের গ্রামে কাজ করবেন। ফেরার সময় মৃদুলা ওঁকে একটা দায়িত্ব দিলেন— বেলগামের আশপাশে বিড়ি শিল্পে শিশুশ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ইন্দুমতী কাজটা করলেন। ওঁর ইচ্ছে হল, এটা একটা প্রবন্ধ আকারে লিখে সংবাদপত্রে দেবেন। নতুন লেখককে কে সুযোগ দেবে? ছোট বোন অনুরাধা বললেন, নতুন যে মরাঠি সাপ্তাহিক বেরোচ্ছে ‘বার্তা নিউজ়’, তারা বেশ সাহসী লেখাপত্র ছাপে। ইন্দু যেন সেখানে চেষ্টা করেন।

ওই কাগজটা ছিল আয়ি তেন্ডুলকরের। তেন্ডুলকরকে নিয়ে গোটা শহরই তখন মুখর। ওঁর লাল রঙের কনভার্টিবল মার্সিডিজ়ের মতো গাড়ি তখন একটাই ছিল শহরে। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। দুরুদুরু বুকে লেখা হাতে নিয়ে ইন্দু ‘বার্তা নিউজ়’ দফতরে হাজির হলেন। বিড়ি শিল্প নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়ে গড়িয়ে গেল আরও নানা দিকে। তার পর ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ এবং প্রেম।

জীবনসঙ্গী: ফ্রিৎজ় লাং (বাঁ দিকে)-এর সঙ্গে থিয়া ভন হারবু (ডান দিকে)।

তেন্ডুলকরের সঙ্গে ইন্দুমতীর সম্পর্ক কিন্তু মেনে নেননি ইন্দুর বাবা। কিন্তু ইন্দু নাছোড়। পরে তিনি মেয়েকে বলেছিলেন, “এত বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষ আমি আর দেখিনি। ওঁর আগেকার বিয়েশাদি নিয়েও ভাবিনি। উনি যখন বললেন উনি আমাকে বিয়ে করে থিতু হতে চান, সন্তান চান, আমি ওঁকেই বিশ্বাস করেছি। উনি বলেছিলেন, শুধু বিশ্বযুদ্ধ নয়, দেশের টানও ওঁর ফিরে আসার কারণ।”

কিন্তু পরিবার নারাজ হলে বিয়ে হবে কী করে? ওঁরা সটান গান্ধীজির কাছে গিয়ে বললেন, বিয়ে করতে চাই। গান্ধী সব শুনে বললেন, দেশের প্রতি ভালবাসা আর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা দুয়েরই পরীক্ষা দিতে হবে আগে, তার পরে বিয়ে। পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে পারলে বিয়ে হবে, আর দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে সন্তান গ্রহণ করা চলবে না। মেনে নিলেন ওঁরা। স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঁচটা বছরের বেশির ভাগটা কারাগারেই কেটে গেল দু’জনের। ১৯৪৫ সালে বিয়ে হল বাপুর নিজের হাতে কাটা খদ্দরের সুতোর মালা বদল করে, হরিজন পুরোহিতের পৌরোহিত্যে। থিয়া জেনেছিলেন, আপত্তি করেননি।

মাঝের এই সময়টা থিয়ার কেমন গেল? ১৯৪১-এর আগে থিয়া সরাসরি নাৎসি দলে নাম লেখাননি। আবার প্রত্যক্ষ ভাবে বিরোধিতাও করেননি। ভারতীয়দের সাহায্য করার অভ্যাসও ছাড়েননি। এ কথাও সত্য, পুরো নাৎসি পর্ব জুড়ে থিয়ার কেরিয়ার কিন্তু এগিয়েছে রমরম করেই। দু’টি ছবি নিজে পরিচালনা করেছেন, অন্তত ২৬টি ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন। ১৯৩৮ সালে তৈরি হয়েছে ‘দি ইন্ডিয়ান টুম্ব’-এর দ্বিতীয় চিত্ররূপ। পরিচালনা, রিচার্ড আইখবার্গ। এ বারেও দু’টি পর্বে মুক্তি পায় ছবিটা— ‘দ্য টাইগার অব এশনাপুর’ এবং ‘দি ইন্ডিয়ান টুম্ব’। তবে এই ছবির চিত্রনাট্যে জড়িত ছিলেন না থিয়া। যুদ্ধ থামার পরে নাৎসি যোগের দায়ে থিয়াকে কয়েক মাস ব্রিটিশ শিবিরে কারাবাসে যেতে হয়েছিল। তবে তিনি বার বারই দাবি করেছেন, তিনি যা করেছেন, অভিবাসী ভারতীয়দের সাহায্য করার স্বার্থে করেছেন। খুব বড় কিছু প্রমাণ হয়নি থিয়ার বিরুদ্ধে।

১৯৫৩ সালে ইন্দুমতী এবং প্রথম সন্তানকে নিয়ে পশ্চিম জার্মানিতে থিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন আয়ি। থিয়ার কাছে ছিলেন কয়েকটা মাস। থিয়া খুব যত্নআত্তি করেছিলেন সকলকেই। ইন্দুমতী অবাক হয়ে দেখেছিলেন, থিয়ার শোওয়ার ঘরের দেয়ালে তিনটি ছবি পাশাপাশি টাঙানো— আয়ি তেন্ডুলকর, গান্ধী, হিটলার!

গল্পটা ঠিক এখানেই শেষ হতে পারত। শেষ হতে দিলেন না যিনি, তিনি স্বয়ং ফ্রিৎজ় লাং। ফ্রিৎজ় যত দিনে (পশ্চিম) জার্মানিতে ফিরলেন, থিয়া তত দিনে প্রয়াত (১৯৫৪)। প্রযোজক আর্থার ব্রনার ধরে বসলেন, লাং যেন পুরনো একটা ছবি বড় করে রিমেক করেন। ফ্রিৎজ় বেছে নিলেন সেই ‘দি ইন্ডিয়ান টুম্ব’— প্রেম, বিচ্ছেদ আর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি। আগের বার চিত্রনাট্য লেখার সময়েই ছবিটা পরিচালনা করার ইচ্ছে জন্মেছিল। হয়নি। সেই স্বপ্ন এত দিনে পূরণ করার সুযোগ এল। নিজে ভারতে এলেন ফ্রিৎজ়। রাজস্থানের উদয়পুর থেকে বেশ কিছু ফুটেজ তুলে নিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে মিলিয়ে জার্মানিতে সেট তৈরি করা হল। তুমুল হিট হয় ছবিটা (১৯৫৯)। ওয়েমার জার্মানির ভারত-ফ্যান্টাসি নাৎসি জমানাতে আদৃত হওয়ার পরে যুদ্ধোত্তর জার্মানিতেও বাজার মাত করে। আর কোনও চিত্রকাহিনির এই কৃতিত্ব আছে কি না সন্দেহ। তবে নান্দনিক দিক থেকে ফ্রিৎজ়-এর এই ছবির প্রশংসা করা মুশকিল। সেই আগের মতোই ‘কল্পনা এবং ফ্যান্টাসিনির্ভর’ ভারত— আরও অতিকায়, আরও আড়ম্বরপূর্ণ এবং রঙিন। তবে এ কথাও অনেকে বলে, প্রযোজকের সঙ্গে বড্ড খটাখটি হচ্ছিল। ছবিটা প্রত্যাশামাফিক না হওয়ার সেটাও একটা কারণ। এ কথাও শোনা যায় যে, ১৯৬৩ সালে ফ্রান্সের জঁ-লুক গোদার প্রযোজক-পরিচালক সংঘাতকে বিষয় করে ‘কনটেম্পট’ নামে যে ছবি করেন, তার অনুপ্রেরণা ফ্রিৎজ়ের ভারত-বৃত্তান্তই। আর নতুন করে ‘ইন্ডিয়ান টুম্ব’-এ ফিরে আসার পিছনে ফ্রিৎজ়-এর অনুপ্রেরণা কি থিয়ার স্মৃতিই? না হলে ‘এ ছবিতে প্রেমের ভূমিকা কী’ এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর জবাব কেন হবে— “প্রেম! এক জন কমিউনিস্টের সঙ্গে যদি এক জন নাৎসির প্রেম হয়, কী দাঁড়ায় তা হলে?”

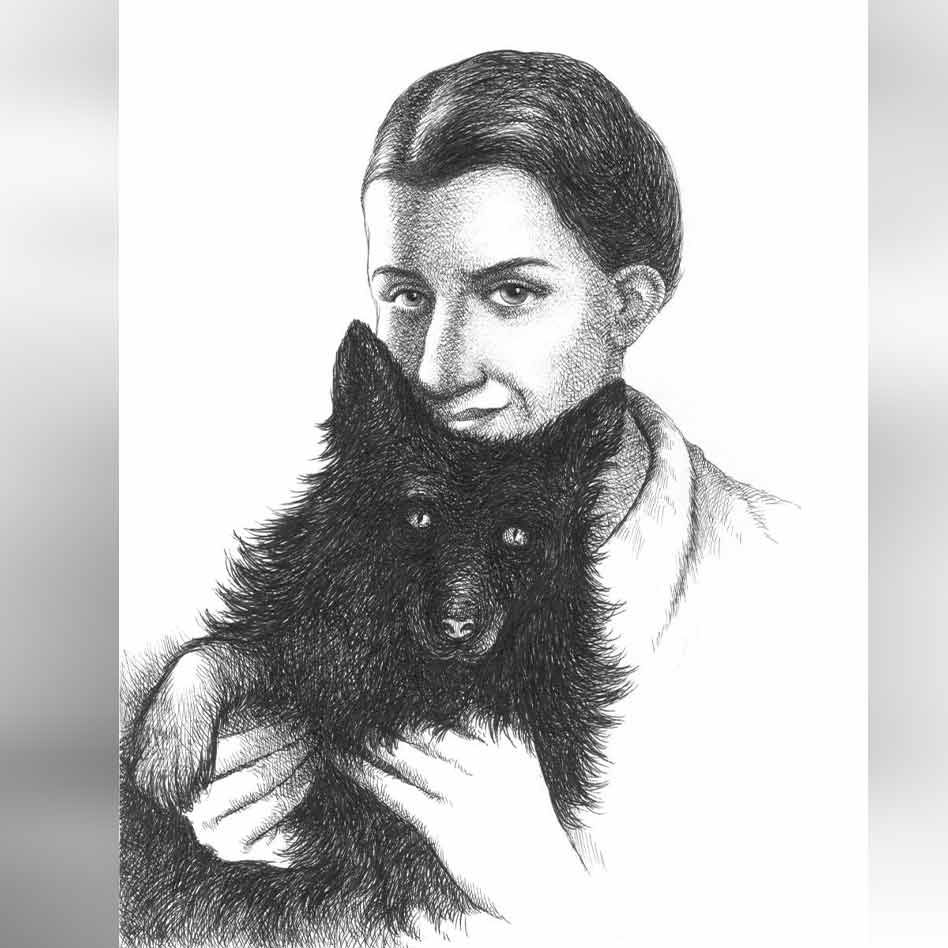

আয়ি তেন্ডুলকরের সঙ্গে থিয়া।

ফ্রিৎজ় জানতেন না সম্ভবত, এক জন গান্ধীবাদীর সঙ্গে নাৎসির প্রেম শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়িয়েছিল! শয্যাগৃহে পাশাপাশি গান্ধী, হিটলার আর আয়ি তেন্ডুলকরের ছবি!

তথ্যসূত্র: ফ্রিৎজ় লাং: দ্য নেচার অব দ্য বিস্ট—প্যাট্রিক ম্যাকলিলিগান; ইন দ্য শ্যাডো অব ফ্রিডম: থ্রি লাইভস ইন হিটলার’স বার্লিন অ্যান্ডগান্ধী’জ় ইন্ডিয়া— লক্ষ্মী তেন্ডুলকর ঢাল;আউটসাইডার: ফিল্মস অন ইন্ডিয়া (১৯৫০-১৯৯০)— শেনয় জাভেরি (সম্পা.)

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)