না। ব্রহ্মাণ্ডটা ঠিক ফুটবলের মতো সব দিকে সমান ভাবে ফুলে ফেঁপে উঠছে না। কোনও বিশেষ একটি দিকেই বেশি ফুলে ফেঁপে উঠছে ব্রহ্মাণ্ড। অনেক বেশি দ্রুত গতিতে। ফলে, তার চেহারাটা হয়ে যাচ্ছে অনেকটা রাগবি বলের মতো। যার পেটটা ফোলা।

ব্রহ্মাণ্ডের সেই উত্তরোত্তর বাড়-বৃদ্ধির গতিটা কোনও বিশেষ একটা দিকে বেশি। অন্য দিকে সেটা কম। যেন এই ব্রহ্মাণ্ডকে কেউ বা কিছু একটা বিশেষ অভিমুখেই হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে!

মহাকাশবিজ্ঞানের চালু সবক’টি মডেলের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে এ কথা জানালেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাঙালি অধ্যাপক। সুবীর সরকার। তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায়। যে পর্যবেক্ষণের জন্য ন’বছর আগে পদার্থবিজ্ঞানে তিন জনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল, সুবীর ও তাঁর সহযোগীদের গবেষণা তাকেই সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাল।

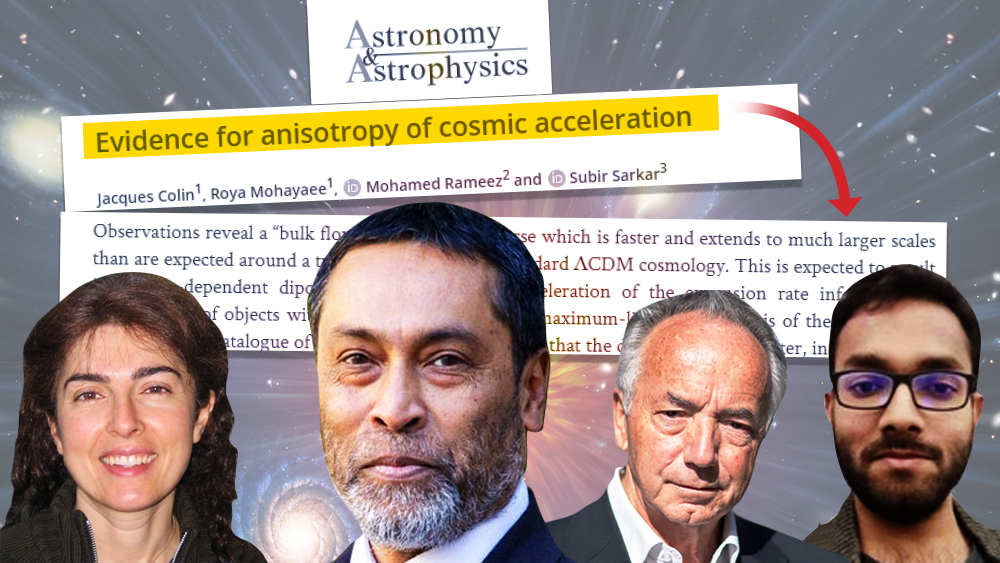

গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল ‘অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স’-এ। যে গবেষকদলে রয়েছেন আরও এক ভারতীয়। কোপেনহাগেনের নিল্স বোর ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মহম্মদ রামিজ। রয়েছেন প্যারিসের ‘ইনস্টিটিউট দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক’-এর দুই অধ্যাপক জ্যাকস কলিন ও রয়া মোহায়ায়ি।

তাঁর গবেষণাই প্রথম জানাল, উত্তরোত্তর আরও আরও বেশি গতিতে (যাকে বলা হয় ত্বরণ বা ‘অ্যাকসিলারেশন’) ফুলে ফেঁপে ওঠার ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ একটি অভিমুখের দিকেই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পক্ষপাত। বা, কোনও অজানা কারণে সেই দিকেই ব্রহ্মাণ্ডের প্রণিপাত!

স্টেশন ছাড়ার পর ট্রেন যে ভাবে ধাপে ধাপে তার গতিবেগ বাড়ায়, তাকেই বলে ত্বরণ। গত ২০/২২ বছর ধরে আমাদের ধারণা, ব্রহ্মাণ্ড উত্তরোত্তর আরও আরও বেশি গতিতে (বা ত্বরণ) ফুলে ফেঁপে উঠছে। সব দিকে, সমান ভাবে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই এই ধারণার জন্ম। এই পর্যবেক্ষণের জন্যই ২০১১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান সল পার্লমাটার, ব্রায়ান স্মিড্ট ও অ্যাডাম রিস।

চ্যালেঞ্জার্স! রয়া মোহায়ায়ি (বাঁ দিক থেকে), সুবীর সরকার, জ্যাকস কলিন ও মহম্মদ রামিজ।

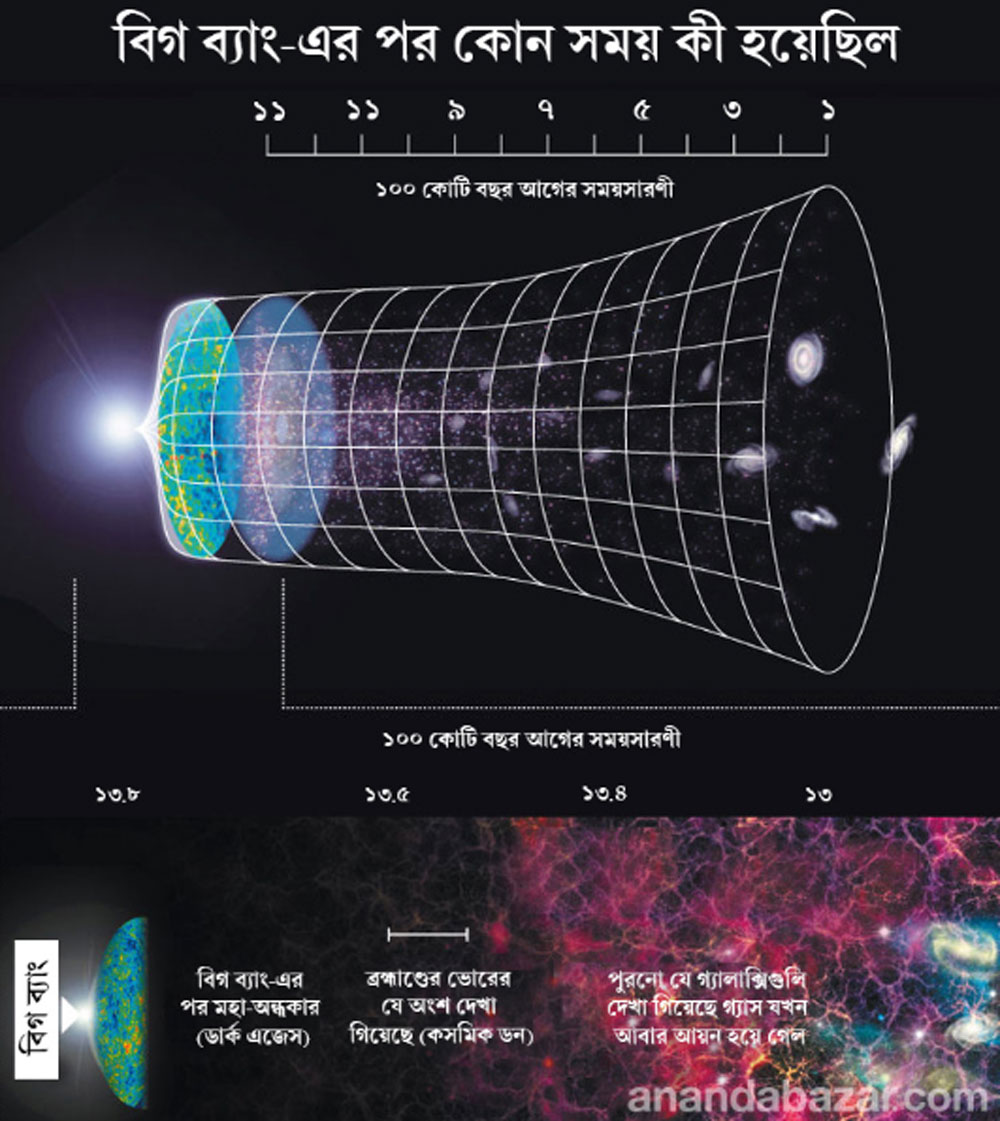

মহাকাশবিজ্ঞানীদের (‘কসমোলজিস্ট’) ধারণা, ১৪০০ কোটি বছর আগে বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পর থেকেই নয়। এই ত্বরণ শুরু হয়েছিল ব্রহ্মাণ্ডের জন্মের মোটামুটি ৭০০ কোটি বছর পরেই।

ব্রহ্মাণ্ডকে ফুলে ফেঁপে ওঠার শক্তি জোগাচ্ছে কে?

কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডকে যে নিবিড় ‘মায়া’র বন্ধনে বেঁধে রেখেছে অভিকর্ষ বল। ঢিল আকাশে ছুড়লে তার গতিবেগ কমতে কমতে উপরে উঠে একটা সময় শূন্য হয়ে যায়। আর তখনই অভিকর্ষ বলের টানে ঢিলটি ফিরে আসে মাটিতে।

একই নিয়মে বিগ ব্যাংয়ের পর ব্রহ্মাণ্ড ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করলেও তার হার ক্রমশ কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা না হয়ে ব্রহ্মাণ্ড উত্তরোত্তর আরও আরও বেশি গতিতে সব দিকে সমান ভাবে ফুলে ফেঁপে উঠছে কেন?

এই বাড়তি গতিতে ফুলে ফেঁপে ওঠার শক্তিটা কে জোগাচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডকে?

এর ব্যাখ্যা দিতেই আসে অদৃশ্য শক্তি বা ডার্ক এনার্জির প্রসঙ্গ। যা ব্রহ্মাণ্ডের মোট ভরের ৬৮ শতাংশ। বাকি ২৮ শতাংশ ডার্ক ম্যাটার বা অদৃশ্য পদার্থ আর ৪ শতাংশ আমাদের চেনা-জানা পদার্থ।

ডার্ক এনার্জি কী জিনিস? দেখুন নাসার ভিডিয়ো

মহাকাশবিজ্ঞানীদের একটি বড় অংশ মনে করেন, এই অদৃশ্য শক্তিই ব্রহ্মাণ্ডকে সব দিকে সমান ভাবে উত্তরোত্তর বেশি গতিতে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে। একটা বেলুন ফোলানো হলে যেমন তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা দু’টি পিঁপড়ের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে যায়, তারা নড়াচড়া না করলেও, ঠিক তেমনই ব্রহ্মাণ্ড উত্তরোত্তর ফুলে ফেঁপে ওঠার ফলে গ্যালাক্সির ঝাঁকগুলিও একে অন্যের চেয়ে দূরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। কোনও অদৃশ্য শক্তি না থাকলে, যেটা কিছুতেই সম্ভব হত না। সেই শক্তিই ব্রহ্মাণ্ডের অভিকর্ষ বলকে অগ্রাহ্য করে তাকে সব দিকে সমান ভাবে উত্তরোত্তর আরও বেশি গতিতে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে।

‘সাম্যবাদী’ নয় ব্রহ্মাণ্ডও! ‘ভোগে’ একদেশদর্শিতায়?

সুবীরের গবেষণার অভিনবত্ব, তিনি এই অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন। এই প্রথম। জানালেন, খুব সম্ভবত অদৃশ্য শক্তি বা ডার্ক এনার্জি বলে কিছুই নেই ব্রহ্মাণ্ডে। ফলে, ডার্ক এনার্জি ব্রহ্মাণ্ডকে সব দিকে সমান ভাবে উত্তরোত্তর বেশি গতিতে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে, এই ধারণাটা ঠিক নয়।

সুবীররাই প্রথম দেখালেন, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডও অসাম্যে বিশ্বাস করে। পছন্দ তার বৈষম্যই। কোনও বিশেষ একটি দিকের প্রতিই তার পক্ষপাতিত্ব। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ড কোনও বিশেষ একটি অভিমুখেই উত্তরোত্তর বেশি গতিতে ফুলে-ফেঁপে উঠছে। সব অভিমুখেই ব্রহ্মাণ্ড এই একই গতিতে ফুলে-ফেঁপে উঠছে না। পিছন থেকে অদৃশ্য শক্তি বা ডার্ক এনার্জি কলকাঠি নাড়লে যেটা হত।

সুবীর ‘আনন্দবাজার ডিজিটাল’কে অবশ্য এও বলেছেন, ‘‘আমাদের এই দাবি অভ্রান্ত প্রমাণের জন্য আরও পর্যবেক্ষণ আর তার থেকে আরও অনেক তথ্য পাওয়ার প্রয়োজন।’’

তবে এই গবেষণাই প্রথম ইঙ্গিত দিল, গোটা ব্রহ্মাণ্ডেই রয়েছে অসাম্য। প্রায় ১৪০০ কোটি বছরের ব্রহ্মাণ্ড মোটেই ‘সাম্যবাদী’ নয়! তার পছন্দ বরং অসাম্যই। তাই প্রত্যেকটি অভিমুখে এই ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরোত্তর বেশি গতিতে ফুলে ওঠার হারটা সমান নয়। বিশেষ একটি অভিমুখে সেটা বেশি। সেই অভিমুখেই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পক্ষপাত! অন্যান্য অভিমুখে সেটা অনেক কম। হয়তো বা নেইও।

‘একদেশদর্শিতা’ রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডেরও? দেখুন অধ্যাপক সুবীর সরকারের সাক্ষাৎকার

এই গবেষণার কৃতিত্ব, তা মহাকাশবিজ্ঞানের চালু মডেলকে একটি মস্ত বড় প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছে। কারণ, সেই মডেল এত দিন ধরে যে বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই গভীর বিশ্বাসের মর্মমূলেই সরাসরি আঘাত হেনেছেন সুবীর ও তাঁর সহযোগীরা।

চালু মডেলগুলির বিশ্বাসের ভিত্তিটা আদতে কী?

প্রথম বিশ্বাসটা হল, গোটা ব্রহ্মাণ্ডই ‘হোমোজিনিয়াস’। সমসত্ব। বালতির দুধে জল মেশালে যেমন হয়। বালতির যেখান থেকেই দুধ তুলবেন, সেখানেই দুধ আর জলের মিশেল দেখবেন একই রকম। তেমনই একই রকম ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র। একই ভাবে গড়ে উঠেছে। এলাকাভেদে তার যাবতীয় ‘সম্পদে’র ভাগ-বাঁটোয়ারায় কোনও বৈষম্য নেই। কেউ বলতে পারবেন না ব্রহ্মাণ্ড ‘একচক্ষু’!

তেমনই একই মানের ত্বরণে সব অভিমুখে এই ব্রহ্মাণ্ডকে ফুলিয়ে- ফাঁপিয়ে তুলছে যে, সেই অদৃশ্য শক্তি বা ডার্ক এনার্জিও সর্বত্রই সমান। সেটা কোথাও একটু কম বা কোথাও একটু বেশি নয়। তার চরিত্র বা আচার, আচরণেও কোনও ফারাক নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বাসটা হল, আমাদের এই পরিচিত ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষপাতও নেই কোনও দিকে। না ডান, না বাম। এমনকী, তার একটু বেশি পছন্দ ঈশান বা অন্য কোনও কোণ, তা-ও বলা যাবে না। যাকে ‘কসমোলজি’ বা মহাকাশবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয়, ‘আইসোট্রপিক’।

কোনও একটি বস্তুকে উত্তর-দক্ষিণে কোণাকুণি ভাবে রাখলে তার যা ধর্ম হয়, তাকে পূর্ব-পশ্চিমে কোণাকুণি ভাবে রাখলেও যদি সেই একই ধর্ম দেখা যায়, তা হলে সেটাকেই বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয়, ‘আইসোট্রপিক’।

যেহেতু ডার্ক এনার্জিই সব দিকে ব্রহ্মাণ্ডকে সমান ভাবে উত্তরোত্তর আরও আরও বেশি গতিতে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চলেছে বলে ধরে নেওয়া হয় মহাকাশবিজ্ঞানের সবক’টি চালু মডেলেই, তাই এই অদৃশ্য শক্তিকেও ধরে নেওয়া হয় ব্রহ্মাণ্ডের মতোই হোমোজিনিয়াস ও আইসোট্রপিক। সমসত্ব ও দিক-নিরপেক্ষ।

ফুলে-ফেঁপে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হয়েছে গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সির ঝাঁক ও মহাঝাঁক, কোটি কোটি তারা ও নক্ষত্রমণ্ডল।

ডার্ক এনার্জি বলে কিছু নেই তা হলে...?

এই গবেষকরাই প্রথম মহাকাশবিজ্ঞানের সবক’টি চালু মডেলের বিশ্বাসের এই ভিতদু’টিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সাহস দেখালেন। পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া অভিনব তথ্যাদিকে বিশ্লেষণ করে।

সুবীরের বক্তব্য, ডার্ক এনার্জিকে যেহেতু সমসত্ব ও দিক-নিরপেক্ষ বলে ধরা হয়, তাই ব্রহ্মাণ্ডের একটি বিশাল অংশের কোনও একটি বিশেষ অভিমুখে এই ভাবে উত্তরোত্তর বেশি গতিতে ফুলে, ফেঁপে ওঠার পিছনে অন্তত ডার্ক এনার্জির কোনও ভূমিকা থাকতে পারে না।

কীসের ভিত্তিতে এটা বলছেন সুবীর?

তাঁরা মোট ৭৪০টি সুপারনোভা দেখেছেন। সুপারনোভা হল কোনও নক্ষত্রের মৃত্যুদৃশ্য। যখন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কোনও নক্ষত্র ফেটে যায়। তার ফলে, যে আলোটা বেরিয়ে আসে, সেটাই বিশ্লেষণ করেছেন গবেষকরা।

সুপারনোভা হলে এই ব্রহ্মাণ্ডে তা দেখতে লাগে আলোর একটা বাল্বের মতো। সুবীরের দেখা সুপারনোভাগুলির আলো যেন কোনও বিশেষ একটি দিকেই উত্তরোত্তর বেশি গতিতে দূরে চলে যাচ্ছে। খুব অল্প ব্যাসের একটা এলাকায় এই পর্যবেক্ষণ হলে বলা যেত, এটা আপেক্ষিক ঘটনা। কিন্তু সুবীর আকাশের বিশাল একটা এলাকার উপর করা পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে এটা ঘটতে দেখেছেন।

বিগ ব্যাংয়ের পর বেরিয়ে আসা বিকিরণ ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। সেটাই ব্রহ্মাণ্ডের ‘কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (সিএমবি)’। হঠাৎ সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেলে টেলিভিশনের স্ক্রিনে যে ঝিরঝিরে ছবিটা ভেসে আসে।

আরও পড়ুন- মহাবিশ্বের ভাগ্যে কী আছে?

আরও পড়ুন- ‘ঈশ্বরের মন’ পড়তে পেরেছিলেন আইনস্টাইন!

সুবীর বলছেন, ‘‘এই সিএমবি-রও একদেশদর্শিতা রয়েছে! সিএমবি-ও দিক-নিরপেক্ষ নয়।’’ এটাই গবেষকদের কথায়, ‘ডাইপোল অ্যানাইসোট্রপি’।

গবেষকদের দাবি অভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার জন্য আরও অনেক তথ্যের প্রয়োজন, এটা স্বীকার করে নিয়েছেন সুবীর। তবে এও বলেছেন, ‘‘এই তথ্যের অপ্রতুলতা ছিল নোবেলজয়ীদের ক্ষেত্রেও। তাঁরা খুব বেশি হলে ৯০টি সুপারনোভা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। আর সেটাও করেছিলেন আকাশের একটি দিকেই। ঘটনাচক্রে, সেই অভিমুখেই ব্রহ্মাণ্ডের ত্বরণটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। নোবেলজয়ীদের হাতে যদি আরও তথ্য থাকত, তাঁরা যদি গোটা আকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেতেন, তা হলে সম্ভবত ওঁরা বুঝতে পারতেন আকাশের সর্বত্র ত্বরণটা সমান ভাবে হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে হয়তো তাঁরা এই ত্বরণের দায়টা ডার্ক এনার্জির কাঁধেও চাপিয়ে দিতেন না।’’

খুবই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা: নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহনপুরের ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইসার কলকাতা)’-এর পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, ‘‘এটা সত্যি সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। এর আগে এই দিক থেকে বিষয়টিকে দেখা হয়নি। এ বার ভেবে দেখতে হবে। এটা ঠিকই, কণাপদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় যতটা তথ্যাদি বা ডেটা পাওয়া যায় বিশ্লেষণের জন্য, মহাকাশবিজ্ঞানে ততটা তথ্যাদি মেলে না, যথেষ্ট পর্যবেক্ষণের অভাবে। তাই এই গবেষণার দাবিকে অভ্রান্ত হয়ে উঠতে গেলে আরও তথ্যাদির প্রয়োজন। তা সুবীরও স্বীকার করেছেন। তবে ওঁদের দাবি সত্য প্রমাণিত হলে ডার্ক এনার্জিকে নিয়ে আর অকূলপাথার ভাবতে হবে না পদার্থবিজ্ঞানীদের।’’

নোবেলজয়ী গবেষণা নিয়ে তো প্রশ্নটা উঠল অন্তত: অমিতাভ রায়চৌধুরী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ‘পালিত অধ্যাপক’ কণাপদার্থবিজ্ঞানী অমিতাভ রায়চৌধুরীরও একই বক্তব্য। তাঁর কথায়, ‘‘ব্রহ্মাণ্ড আর অদৃশ্য শক্তি, দু’টিই সমসত্ত্ব এবং দিক-নিরপেক্ষ, গত আড়াই দশক ধরে এই ধারণাটাই বিজ্ঞানী মহলে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই নোবেলজয়ীরা এই ধারণায় পৌঁছেছিলেন বলে কেউ আর অন্য ভাবে ভাবা যায় বলে দাবি করেননি। সুবীরদের কৃতিত্ব, তিনি সেটা করতে পেরেছেন। এমনকী, এই প্রশ্নটাও তুলে দিতে পেরেছেন, সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য কি পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ আর তার থেকে পাওয়া তথ্যাদি যথেষ্ট ছিল নোবেলজয়ীদের হাতে?’’

আরও পড়ুন- প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ব্রহ্মাণ্ডে, তৈরি হল ১০০ কোটি সৌরমণ্ডলের আকারের গর্ত!

আরও পড়ুন- বিগ ব্যাংয়ের পর ৬০০ লক্ষ কোটি সূর্যের ঝলসানি দেখল নাসা

অমিতাভের বক্তব্য, জেনিভায় ‘সার্ন’-এ হিগস বোসন কণা আবিষ্কারের ঘটনার কথা এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই সময় ‘সার্ন’-এর দু’টি গবেষণাগার ‘সিএমএস’ এবং ‘অ্যাটলাস’-এর দুই গবেষকদল একেবারে স্বাধীন ভাবে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় না করেও। এ ক্ষেত্রেও তেমন একটি ঘটনা ঘটতে হবে। একেবারে নিরপেক্ষ ভাবে আরও বেশি পর্যবেক্ষণ ও সেখান থেকে পাওয়া আরও বেশি তথ্যাদি নিয়ে অন্য একদল বিজ্ঞানীর এ বার সুবীরদের বিশ্লেষণের সঙ্গে সহমত হতে হবে। তা হলেই আক্ষরিক অর্থে, জমি পেয়ে যাবে সুবীর ও তাঁর সহযোগীদের বক্তব্য।

‘ডিফেন্ডার্স’। সোমক রায়চৌধুরী (উপরে বাঁ দিক থেকে), সৌমিত্র সেনগুপ্ত, তরুণ সৌরদীপ, (নীচে বাঁদিক থেকে) পার্থ ঘোষ, নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় ও অমিতাভ রায়চৌধুরী।

‘‘তার জন্য আমাদের আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করা উচিত। তবে অন্য ভাবেও যে ভাবা যায়, সেই সম্ভাবনাটা উস্কে দেওয়ার কৃতিত্ব তো সুবীরদের ষোলো আনাই দিতে হবে’’, বলছেন অমিতাভ।

সুপারনোভার তথ্যে বিভ্রান্তি থাকতে পারে: তরুণ সৌরদীপ

যদিও সুবীর ও তাঁর সহযোগীদের এই নজরকাড়া গবেষণাকে বিনা প্রশ্নে ‘নম্বর দিতে’ রাজি নন ভারতের এক জন বিশিষ্ট মহাকাশবিজ্ঞানী। পুণের ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইসার পুণে)’-এর পদার্থবিজ্ঞানের চেয়ার প্রফেসর তরুণ সৌরদীপের বক্তব্য, ‘‘এটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। তবে প্রায় সাড়ে ৭০০ সুপারনোভা পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সুবীর ও তাঁর সহযোগীরা। তা ছাড়াও পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া যে ধরনের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করেছেন ওঁরা, তাতে ‘আননোন সিসটেমেটিক এফেক্ট’ থাকতে পারে। এটা যদি সিএমবি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে করা হত, তা হলে অন্য কথা বলতাম।’’

আরও একটি গবেষণায় একই পর্যবেক্ষণ জরুরি: পার্থ ঘোষ

তবে তরুণের সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত হতে রাজি নন ‘সত্যেন্দ্রনাথ বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস (এসএনবিএনসিবিএস)’-এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী পার্থ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, ‘‘নোবেলজয়ীরাও তো সুপারনোভাই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সেই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই তাঁদের বিশ্লেষণ ছিল, সব দিকে সমান ভাবে আরও আরও বেশি ত্বরণ হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের। সেটা যদি মান্যতা পায়, তা হলে সুপারনোভার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই সুবীরদের বিশ্লেষণকে বাতিল করে দেওয়াটা কি সমীচীন হবে? বরং আমি বলব, আরও পর্যবেক্ষণ এই গবেষকদের দাবিকে সমর্থন করে কি না, সেটা দেখতে হবে।’’

পার্থর মতে, ‘‘যাঁরা সুপারনোভার চেয়ে সিএমবি পর্যবেক্ষণে গুরুত্ব দিতে চান, তাঁদেরই দায়িত্ব সিএমবি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সুবীর ও তাঁর সহযোগীদের বিশ্লেষণকে ভুল প্রমাণ করা। সেটা যত দিন না হচ্ছে, তত দিন সুবীরের বিশ্লেষণকে মেনে নিতে অসুবিধাটা কোথায়?’’

গবেষকদের পক্ষে আপাতত কিছু সুখবর, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির (ইএসএ বা ‘ইসা) মহাকাশে থাকা টেলিস্কোপ ‘এক্সএমএম নিউটন’-এর পর্যবেক্ষণ তাঁদের সুরেই কথা বলেছে। জানিয়েছে, ব্রহ্মাণ্ড কোনও বিশেষ একটি দিকেই উত্তরোতর আরও বেশি গতিতে (বা, ত্বরণ) ফুলে-ফেঁপে উঠছে। যদিও আর একদল গবেষকের দাবি, এই পর্যবেক্ষণে কিছু গলদ রয়েছে।

ডার্ক এনার্জি তত্ত্বের অসঙ্গতি নিয়ে আর প্রশ্ন তুলতে হবে না? সৌমিত্র সেনগুপ্ত

ঘটনা হল, ডার্ক এনার্জির অস্তিত্ব নিয়ে বহু মডেল, বহু তত্ত্ব রয়েছে। ঘটনা হল, সবক’টিরই কোনও না কোনও অসঙ্গতি রয়েছে। আর তা নিয়ে অমীমাংসিত প্রশ্নও থেকে গিয়েছে।

“ডার্ক এনার্জির অস্তিত্ব নিয়ে যে তত্ত্বটি আপাতত সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য, সেই কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট (মহাকর্ষীয় ধ্রূবক, যার ধারণা প্রথম দিয়েছিলেন আইনস্টাইন)-এর মধ্যেও অসঙ্গতি রয়েছে যথেষ্টই’’, বলছেন কলকাতার ‘ই্ন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (আইএসিএস)’-এর সিনিয়র প্রফেসর সৌমিত্র সেনগুপ্ত। ।

কোথায় সেই অসঙ্গতি? সৌমিত্রের ব্যাখ্যা, “ওই মডেলকে মেনে নিতে গেলে এটাও মেনে নিতে হয় যে, অত্যন্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি সংখ্যার (দশমিকের পর ৫২টি শূন্যের পরে কোনও সংখ্যা) অত্যন্ত সামান্য হেরফের ঘটলেই যেন তছনছ হয়ে যাবে এই ব্রহ্মাণ্ড। যেন ফুৎকারেই উড়ে যাবে! এটা শুনতে অবাস্তব লাগে বলেই কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্টের মাধ্যমে ডার্ক এনার্জির অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। যার সদুত্তর মেলেনি এখনও পর্যন্ত।’’

তাই একবারেই অন্য ভাবে ভাবার সাহস দেখানোর জন্য সুবীর ও তাঁর সহযোগীদের কাজকে তারিফ করে সৌমিত্র বলেছেন, “সুবীরদের দাবি পরে আরও শক্ত জমিতে প্রমাণিত হলে হয়তো ডার্ক এনার্জি নিয়ে অমীমাংসিত প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের আর ভাবনাচিন্তা করারই কোনও প্রয়োজন হবে না।’’

এই গবেষণা ‘গ্রেট অ্যাট্রাক্টারে’র কথা মনে পড়াচ্ছে: সোমক রায়চৌধুরী

পুণের ‘ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (আয়ুকা)’-এর অধিকর্তা দেশের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী সোমক রায়চৌধুরীর কাছে এই গবেষণার যে দিকটি যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে, তা হল, আকাশের যতটা এলাকাজুড়ে পর্যবেক্ষণের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এর আগে ততটা এলাকার উপর পর্যবেক্ষণে এমন কিছু বোঝা যায়নি। যে এলাকাটির পরিমাপ ১০ গিগা আলোকবর্ষ (১০০ কোটি আলোকবর্ষ) বা তারও বেশি হতে পারে।

আরও পড়ুন- গ্যালাক্সি থেকে ঘাড় ধাক্কা খেয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে ব্ল্যাক হোল

আরও পড়ুন- তিন ‘মহারাক্ষসে’র মধ্যে ধুন্ধুমার লড়াই ব্রহ্মাণ্ডে, এই প্রথম দেখল নাসা

সোমকের কথায়, ‘‘আকাশের এত বিশাল একটা এলাকায় গ্যালাক্সিগুলির এই একদেশদর্শিতা দেখেছেন গবেষকরা। এটা চমকপ্রদ। এর ফলে, এ বার প্রশ্ন উঠতে পারে কেন বিশেষ একটি অভিমুখেই গ্যালাক্সিগুলি, গ্যালাক্সির ঝাঁকগুলি উত্তরোত্তর আরও আরও বেশি গতিতে সরে যাচ্ছে? আর সেটা কী ভাবেই বা ব্রহ্মাণ্ডের এই এতটা বয়স পর্যন্ত হয়ে চলেছে?’’

তাঁর গবেষক জীবনের গোড়ার দিকে, আট আর নয়ের দশকের মাঝামাঝি ব্রহ্মাণ্ডের বিশেষ একটি দিকের প্রতি ‘পক্ষপাতে’র ইঙ্গিত পেয়েছিলেন সোমক। তৈরি হয়েছিল হাইপোথিসিস। তা হলে হয়তো অসম্ভব ভারী কোনও পদার্থের ভান্ডার রয়েছে কোথাও, যার অনিবার্য টানে সেই বিশেষ অভিমুখেই ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরোত্তর ত্বরণটা হচ্ছে বেশি।

সোমক জানাচ্ছেন। যে টানছে বলে ভাবা হয়েছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছিল, ‘গ্রেট অ্যাট্রাক্টার’। কিন্তু খোঁজতল্লাশির পরেও তেমন কিছুর প্রমাণ মেলেনি। শুধু তাই নয়, তাঁরা যে একদেশদর্শিতা দেখেছিলেন, তা আকাশের অনেক কম এলাকায়। ৫০ কোটি আলোকবর্ষের মতো। তবে তখন এটাও বোঝা গিয়েছিল, আকাশের আরও বড় এলাকাতেও এই ঘটনা দেখা যেতে পারে। তবে ডার্ক এনার্জির অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞানী মহলের বিশ্বাস এতটাই যে, কোনও ‘গ্রেট অ্যাট্রাক্টার’-এর খোঁজতল্লাশ আর আকাশের আরও বড় এলাকায় পরে করা হয়ে ওঠেনি।

‘‘এই গবেষণা তাই আমাকে ফের উৎসাহিত করে তুলল’’, বলছেন সোমক।

ভিডিয়ো সৌজন্যে: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও নাসার গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার।

গ্রাফিক: শৌভিক দেবনাথ।

(অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। স্বভাবতই আপনি নানান ঘটনার সাক্ষী। শেয়ার করুন আমাদের। ঘটনার বিবরণ, ছবি, ভিডিয়ো আমাদের ইমেলে পাঠিয়ে দিন, feedback@abpdigital.in ঠিকানায়। কোন এলাকা, কোন দিন, কোন সময়ের ঘটনা তা জানাতে ভুলবেন না। আপনার নাম এবং ফোন নম্বর অবশ্যই দেবেন। আপনার পাঠানো খবরটি বিবেচিত হলে তা প্রকাশ করা হবে আমাদের ওয়েবসাইটে।)