বাংলা ভাষায় ‘অপর’ আসুক, তবে তা নিজের করে নেওয়া চাই

বাংলা ভাষা বাঙালিদের মতোই মিশ্র প্রকৃতির। বাঙালির যেমন নানা বর্ণ, নানা ধর্ম, তেমনই বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারেও নানা উপাদান। আরবি-ফারসি-হিন্দি-সংস্কৃত-ইংরেজি-ওলন্দাজ আরও কত কী!

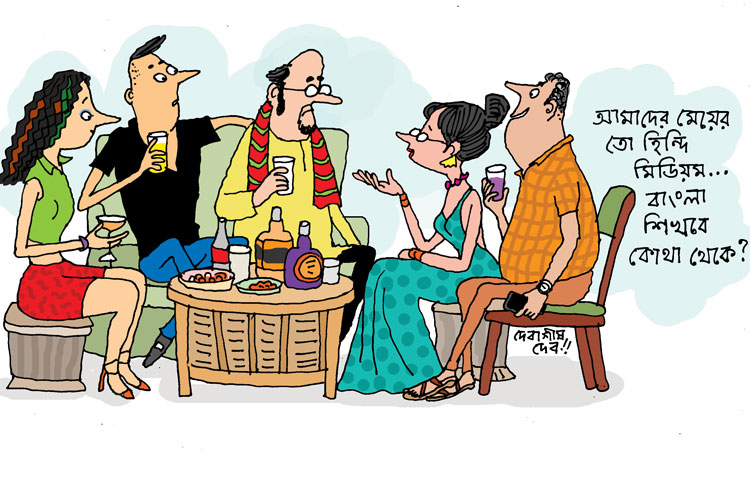

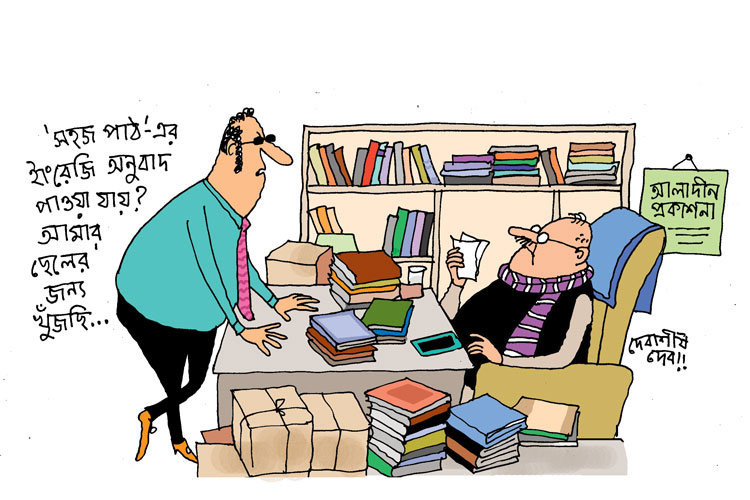

অলঙ্করণ: দেবাশীষ দেব

বিশ্বজিৎ রায়

বাংলা ভাষা বাঙালিদের মতোই মিশ্র প্রকৃতির। বাঙালির যেমন নানা বর্ণ, নানা ধর্ম, তেমনই বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারেও নানা উপাদান। আরবি-ফারসি-হিন্দি-সংস্কৃত-ইংরেজি-ওলন্দাজ আরও কত কী! এই যে নানা উপাদান বাংলা ভাষার শরীরে মিশে গেছে এ তার দুর্বলতার নিদর্শন নয়, সবলতারই নিশান। এ ভাষা অপরকে গ্রহণ করে সচল থাকতে জানে। অন্যকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে নিজের মতো গড়ে-পিটে নিত। শব্দকে নিয়ে নিজস্ব করে নিতে বাংলা ভাষার দোসর মেলা ভার। স্কুলকে সে ইস্কুল করে নিয়েছিল, কৃষ্ণকে কেষ্ট করে নিতে তার আটকায়নি। কেষ্ট ঠাকুর তার আদরের। দিদিমারা নাতিকে গাল টিপে দিয়ে বলেন, ‘কেষ্ট ঠাকুর আমার।’ আবার ‘কে আমার কলির কেষ্ট এলেন রে!’ বলে তির্যক রসিকতাও আমরা বাঙালিরা করে থাকি। মাস্টার শব্দের সঙ্গে মশাই বা দাদা লাগিয়ে শব্দটিকে আমরা এমনই এদেশি করে তুলেছি যে তার ইংরেজিত্ব ভুলেই গেছি। মাস্টারদা সূর্য সেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী। এমনকি, বাঙালি মস্তানরাও একসময় বঙ্গজ অকথা-কুকথা বলত। সেই অকথা-কুকথায় অন্য উপাদান থাকলেও তা বাংলা বলেই টের পাওয়া যেত। তবে বিগত দু’-তিন দশকে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটা সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। সে সঙ্কটের মূল সূত্রটি হল, এই আমরা অপরকে গ্রহণ করছি কিন্তু অপরকে বদলে নিজের মতো করে নিতে পারছি না। বরং অপরকে অপরের মতো আমাদের অঙ্গে উঁচিয়ে রেখে আমরা আমাদের হীনতা ও ঊনতা পরোক্ষে-প্রত্যক্ষে স্বীকার করে নিচ্ছি। বিষয়টি একটু খোলসা করা দরকার।

আমাদের লোকায়ত গল্পের সেই ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের কথা মনে আছে? কাক ময়ূর পুচ্ছ অঙ্গে লাগিয়ে ভেবেছিল সে ময়ূর হয়েছে। ময়ূর সে হতে পারেনি, বরং অন্য পাখিদের উপহাসের বিষয় হয়েছিল। ইদানীং অনেক বাঙালিই মনে করেন বাংলা বলতে পারা যথেষ্ট নয়। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের ভালবাসা ও মর্যাদাবোধ নেই। বরং তাঁরা ভাবেন বাঙালিয়ানার নিদর্শনগুলি শরীর থেকে মুছে ফেলে ইংরেজি-হিন্দির উপাদান ধারণ করলেই বুঝি ধনে-প্রাণে-মানে বাঁচবেন। তাঁরা যে অন্য ভাষাতেও সর্বার্থে সমর্থ তা নয়। ফলে তাঁরা বাংলায় যথেচ্ছ ইংরেজি আর হিন্দি শব্দ মেশান। তাঁদের ভাষা-শরীরে সেই সব হিন্দি-ইংরেজি এক্কেবারে কাকের শরীরে ময়ূরের পুচ্ছ হয়ে উৎকট আকার নেয়। অপরের হাসির কারণ হয়। বাংলা ভাষায় এমন অনেক প্রয়োগ চোখে পড়ে যা বিচিত্র, বিরক্তিকর। ‘আমি আসব কেন কি আমার কাজ আছে।’ এমন বাক্য কানে আসে, বাংলা বলে মেনে নিতে কষ্ট হয়।

মনে প্রশ্ন জাগে, বাঙালির এই ঊনতার কারণ কী? বলতে আপত্তি নেই যদিও কলকাতাকে বাঙালিরা এখনও তাঁদের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে মনে করেন, তবু কলকাতাতেই বাংলা ভাষা বোধহয় বিশেষ ভাবে আক্রান্ত। কলকাতার সাবেক পাড়াগুলি ভেঙে পড়েছে, পাড়ার পুরনো বাড়িগুলি ফ্ল্যাটে রূপান্তরিত। সেই সব ফ্ল্যাটে অর্থনৈতিক কারণেই পুরনো বাঙালিরা ফিরে আসতে পারেননি। অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অগ্রসর অবাঙালিরা ফিরেছেন। সে তাঁদের দোষ নয়। তবে এই অবাঙালিদের পাশাপাশি থাকা বাঙালিরা ভেবেছেন ভাষায় অবাঙালির মতো হয়ে যাওয়াই বুঝি অর্থনৈতিক উন্নতির উপায়। ভাষায় পুরোপুরি বাঙালি থেকেও যে মেধা-পরিশ্রমের পালে হাওয়া লাগিয়ে ধনী ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় এই সহজ সত্য ভুলে গিয়ে বাংলা ভাষার ওপরেই খড়্গহস্ত। ফলে বাংলা ভাষা একদা অন্য উপাদানকে নিজের মতো করে নিয়ে সচল থাকত, এখন অন্য উপাদানের ভারে অচল হয়ে পড়েছে। বাংলাকে আর বাংলা বলে চেনাই যাচ্ছে না। অতীতে সাম্যবাদী শিক্ষাক্রমের অলীক কল্পনায় এ রাজ্যের শাসকেরা বাংলা মাধ্যম মাধ্যমিক ইস্কুলের পাঠ্যতালিকা সহজ থেকে সহজতর করেছিলেন। ফলে শিক্ষাভিমানী মধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাংলা মাধ্যম মাধ্যমিক ইস্কুল ছেড়ে অন্য বোর্ডের ইস্কুলে নাম লেখাতে শুরু করে। সেই ধারা এখন প্রবলতর।

আরও পড়ুন: ভাষা থেকে স্বাধীনতা-পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি ছিল

বিদ্যালয় স্তরে বহু বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়ের দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা বাংলা। বাড়িতে বাংলা ভাষার কদর নেই। ফলে নব্য-প্রজন্ম মাতৃভাষাহারা। মাধ্যমিক ব্যবস্থা ক্রমশই দুর্বল হচ্ছে। মাধ্যমিকের প্রশ্ন ঘন ঘন পরীক্ষা চলাকালীন বাইরে আসছে। মাধ্যমিক বোর্ডের ওপর ভরসা ক্রমে আরও কমবে। তখন বাংলা ভাষার সঙ্কট প্রবলতর হবে। বাংলা ভাষার শরীরে অপরিবর্তিত ভাবে অপর ভাষা হামলা চালাবে। বাঙালি নিজেদের উচ্চারণ ভুলে শুদ্ধ হিন্দি উচ্চারণে না বাংলা বলতে শুরু করে। এখনই তো তারা বহু ক্ষেত্রে তাই করছে। অথচ সেই কবে ‘বালক’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ খেয়াল করিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ বিধি আছে। সংস্কৃতের মতো উচ্চারণ বাংলার নয়। সে কথা মানলে বাংলা ভাষা-ভাণ্ডারের তৎসম ও আগত হিন্দি শব্দকে ‘পরিশুদ্ধ’ উচ্চারণের নামে কৃত্রিম ভাবে উচ্চারণ করার দরকার নেই।

আরও পড়ুন: বাংলাভাষা নয়, মাতৃভাষা দিবস

পশ্চিমবঙ্গের জেলাশহরগুলিতে বাংলা ভাষার প্রতি আদর এখনও বেঁচে আছে বলেই মনে হয়। তবে সে আদর আর কত দিন থাকবে বলা কঠিন। এখনও বাংলা ভাষার নানা রূপ যা নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীদের মুখে শোভা পায় তা সুখদায়ক। হতে পারে তা প্রমিত বা মান্য বাংলা নয়, কিন্তু তা বাংলাই। বস্তুতপক্ষে, বাংলা ভাষা তো একরকম নয়, বাংলা ভাষা নানারকম। তাই হাটেবাজারে, চলতি হকারের মুখে মুচমুচে বাংলা প্রায়ই কানে আসে। শান্তিনিকেতন ফিরতি ট্রেনে বাউল যখন গান ধরেন তখন সেই গানে হিন্দি-ইংরেজির উৎপাত নেই, উচ্চারণে অহেতুক বিশুদ্ধতাবাদী কৃত্রিমতাও নেই। মাছের বাজারে এক মাছের রক্ত অন্য মাছের গায়ে লাগাতে লাগাতে দাদা বলেন, ‘ভাইপো, এ মাছ খাবে আর ছুটবে।’ সব্জি বিক্রেতা দাদা ডাকেন, ‘নিয়ে যাও, বেগুনের ভরি আজ কম।’ বাংলা ভাষার মতি-গতি তাঁদের মুখে একই রকম। তখন এই হেরে যাওয়া সময়ে খানিক ভরসা জাগে।

ভাষাদিবস আসবে, ভাষাদিবস যাবে। বাঙালিকে মনে রাখতে হবে, অপরের কাছ থেকে নেওয়া অপরাধও নয়, অন্যায়ও নয়। তবে সেই অপরকে নিজের করে তোলা চাই। জাতি হিসেবে নিজেদের ওপরে ভরসা থাকলেই অপরকে নিজের মতো গ্রহণ করা যায়। সেই আত্মবিশ্বাস চলে গেলে অপরের উপাদান কাকের শরীরে ময়ূরপুচ্ছ। অথচ বাঙালির তো সেই আত্মবিশ্বাস যাওয়ার কথা নয়! অনেক জায়গায় বাঙালি পিছিয়ে পড়েছে বটে তবে নয় নয় করে বাঙালি তো এখনও বহু জায়গায় এগিয়ে। সেই ভরসার জায়গা ভুলে গেলে চলবে না। বাঙালি নিজের ভাষায় অন্য উপাদান গ্রহণ করুক, তবে তা নিজের মতো করে নেওয়া চাই।

(লেখক বিশ্বভারতীতে বাংলার শিক্ষক)

Share this article

CLOSE- One number & One character

- Minimum 6 character

-

Forgot Password

Or

By continuing, you agree to our terms of use

and acknowledge our privacy policy